عندما أراد حافظ الأسد أن يُطْبق صمت السوريين في البلاد بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت الأحزاب السياسية المعارضة والنقابات، استطاع جمال الأتاسي بإصراره وحكمته وإرادته وإيمانه بحق الشعب السوري في الحرية والديمقراطية، هو والعديد من رفاق دربه، أن يحافظ على وجود العمل السياسي المعارض في سورية في ظروف بالغة التعقيد. ليس ذلك فحسب، بل آمن بدور الشباب في تلك الساحة، وعمل على إفساح المجال لهم مدركاً ضرورة تجديد أدوات النضال السياسي ودمائه.

عشرون عاماً مرّت على خسارتنا له، لا يمكن لكل تلك الأعوام أن تكون قد مرت دون حصاد حقيقي لما زرعه جمال الأتاسي فينا. نعم يا والدي، هؤلاء الشباب، والذين كان بعضهم في حزب الاتحاد الاشتراكي في دوما وسواها، شاركوا جيلهم النزول إلى الشارع منذ انطلاقة الربيع العربي، سبقوا أحزابهم المعارضة وشاركوا في الثورة السورية منذ بداياتها، وكانوا قد راكموا الخبرات والتجارب في حراكهم والذي تضمّن نشاطهم في إطار منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي، ثم في إطار إعلان دمشق. إنها الثورة السورية يا أبي.

ضاعف حزني وألمي على فراق والدي أنه لم يشهد لحظة موت الطاغية الدكتاتور حافظ الأسد، ثم لم يشهد حراك ربيع دمشق، والمنتدى الذي حاولنا من خلاله تجسيد روحية كلماته التي كتبها عام 1979 عن الحوار الديمقراطي: “جزيرة صغيرة نلتقي عليها خروجاً بأفكارنا ومحاوراتنا من الغرف الضيقة والأطر المحدودة والخاصة. بودّنا أن نقوى على حمايتها، لا بإقامة أسوار من العزلة والكتمان من حولها، وإنما بفتحها لمختلف التيارات الوطنية الديمقراطية. فليس لدينا ما نحرص على إخفائه وكتمانه، وليس إلا الوضوح طريقاً إلى الحقيقة”، والأهم أنه لم يشهد الثورة السورية أمّ ثورات الربيع العربي حيث كنا بأشدّ الحاجة إلى وجوده معنا: هو الوطني الجامع المتواضع، السياسي والمفكر، المؤمن بدور الشباب.

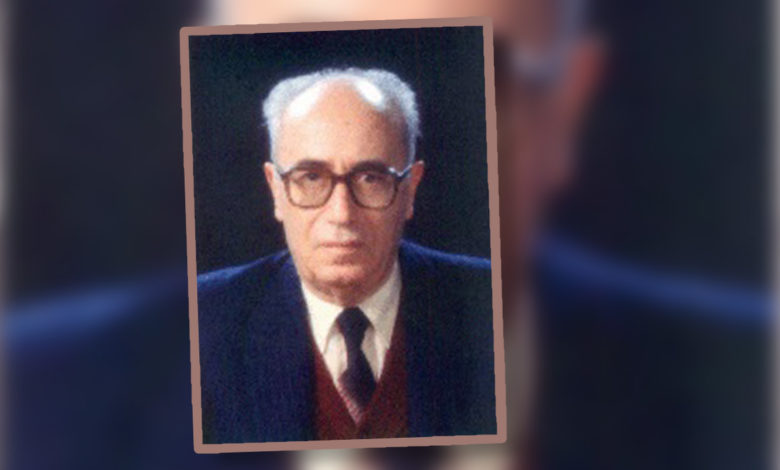

لن أتحدث عن تفاصيل جمال الأتاسي المفكّر والمثقف والمعارض السياسي، فبإمكان رفاق دربه وأصدقائه أن يتناولون هذا الجانب، ولكنني سأتحدث عن بعضٍ من ملامح والدي الإنسان والأب، وبعض المواقف التي تدلّ على تطابق سلوكه مع الأفكار والمبادئ التي كان يطرحها في أدبياته وأوراقه ونقاشاته. كنت طفلة، وتشكّل وعيي في بيت مفتوحة أبوابه خصوصاً للمتوارين من أصدقاء والدي ورفاق الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي والتجمع الوطني الديمقراطي، وذهبت إلى الحضانة وفي ذهني حديث والدي عن “عمو ماضي”: صديقه الذي عرفته، ومنه تعلمت أن حافظ الأسد هو من “حبس عمو ماضي” والعديدين أمثاله، مثلما تعلمت ضرورة عدم المراوغة وأهمية المباشرة والصدق والجرأة، ولذلك عندما أعطونا الكتب المدرسية في الحضانة وقالوا لنا أنها من “والدنا حافظ الأسد” وطلبوا منا التصفيق، وقفت في الصف وقلت لهم: “حافظ الأسد ليس والدي، أنا والدي جمال الأتاسي. وحافظ الأسد حبس عمو ماضي”، وعندما أجابت مديرة المدرسة أنه بالتأكيد “عمو ماضي حرامي ولذلك حبسه حافظ الأسد”، فأجبتها: “لا، حافظ الأسد هو الحرامي”، هذا الأمر تطلب من الإدارة استدعاء أولياء أمري، ولكن والدي كان فخوراً مبتهجاً بما حصل.

كان يحتجّ في كل مرة يسمع فيها والدتي تدرّسني القومية، ويقول لي: “بابا، هذا الكلام كله كذب، لا تحفظيه”، ويبادر بحماس لتصحيح التاريخ المزوّر المخطوط في كتبنا المدرسية، وكان يعطينا المهام الأساسية في نهاية كل شهر لنذهب أنا وأمي إلى عائلات معتقلين لنعطيهم ظرفاً منه، من عمله، حيث أنه بقي يذهب إلى عيادته ويمارس عمله في مجاله الطب النفسي إلى يوم دخوله إلى المشفى قبل رحيله عنا عن عمر يناهز الـ 78 عاماً.

كانت حياته بين العيادة واجتماعات الحزب والتجمع والقراءات والكتابة، وكأنه نذر نفسه لمرضاه وللشأن العام في سورية، حتى عندما تتم دعوتنا إلى حفل زفاف مقربين كان يحضر وبيده أوراق وقلم، وبعد وقت قليل يدخل في عالم ليس له علاقة بكل ما حولنا، ويبدأ بالكتابة. اعتاد عليه رفاقه، واعتدنا عليه، متعالياً على كل الخلافات الصغيرة، حكيماً، بعيداً عن الشللية السياسية، لذلك كان محط إجماع للعديد من السياسيين والمثقفين في فلك المعارضة، وكان يعتب عليه بعضهم كونه يقصّر في العلاقات الاجتماعية، ولكنه لم يكن يملك ترفها.

في بدايات مرحلة شبابي قال لي: لم يعد هناك من داعٍ لأن تقولي لرفاقي “عمو”، استغربت كلامه وسألته عن السبب، فقال لي أنه قد يأتي الوقت الذي أجد فيه نفسي في مواقف ندية معهم تستدعي أن أتقدم خطوة إلى الأمام. لم أفهم هذا الكلام إلا عندما وجدت نفسي فعلاً في نقاشات حادة أحياناً مع بعض رفاقه، وذلك في إطار منتدى جمال الأتاسي وإعلان دمشق ولاحقاً الهيئة العليا للمفاوضات.

كان ملاحقاً، وممنوعاً من السفر، وتعرض مراراً وتكراراً لحوادث مفتعلة من قبل نظام الأسد، واضطر للتواري عن الأنظار لمدة أشهر، حيث كنا نرسل له الرسائل فقط عن طريق أحد رفاقه. وعندما علم أنه أصبح بحاجة إلى عملية جراحية دقيقة تتعلق بالشريان السباتي، وهي غير ممكنة في سورية، بقي أياماً يخطّ الرسالة التي سيطالب فيها حافظ الأسد إزالة منع السفر عن اسمه ليتمكن من إجراء العمل الجراحي. أذكر تماماً معاناته وهو يخطّها، وكيف كان يدقق في حروفه ويحرص على عدم ورود لفظ واحد يدل على الرجاء أو طلب السماح بالسفر، لأنه كان يسترد حقه لا أكثر ولا أقل، وبالطبع رفض عرض حافظ الأسد الخبيث بأن يتم علاجه على حساب “الدولة”.

كان بسيطاً في كل ملامح الحياة، غير آبه بقشورها، يلبس غالباً “السفاري”، ولا يطيق الكرافات والرسميات. ولا يمكن أن أنسى يوم أصرت والدتي على شراء هنداماً رسمياً كاملاً له بسبب حضوره مؤتمراً في بيروت بعد سنوات طويلة من منع السفر، عاد ممتعضاً وهو يقول لها أنه كان مرتبكاً بسبب ذلك وكان يخبئ حذاءه تحت الطاولة لخجله من جدّته.

في مؤتمر الاتحاد الاشتراكي الأخير الذي انعقد قبل رحيله في 30 آذار عام 2000، بقي جمال الأتاسي جالساً ساعات وساعات رغم أنه كان ينزف بسبب مرض في البروستات، ولكن كان الأهم بالنسبة إليه، وهو الأمين العام للحزب، تثبيت الرسالة التي تركها له: إضافة كلمة “الديمقراطي” إلى اسم الحزب، والإقرار بعدم الحق لأي أمين عام الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين لإفساح المجال لتجديد الدماء، وتبني مبدأ العلنية بالرغم من كل ما يحمله ذلك من تبعات في ظل “مملكة الصمت: سوريا”، ليكون تأبينه في 14/5/2000 أول ظهور علني للمعارضة السورية في دمشق.

ومثلما يستدعي الوفاء لجمال الأتاسي السير على خطا نضاله ونقائه وإصراره على حق السوريين في الحرية والديمقراطية، وبالتالي التغيير الجذري والالتزام بمبادئ وأهداف الثورة السورية دون مهادنة، يستدعي الوفاء له أيضاً وجود الإرادة الحقيقية للعمل على نشر كتاباته ومقالاته ووثائقه الفكرية والسياسية بعد تأخير استمر عشرون عاماً، فمن الظلم بمكان جهل شريحة الشباب الحالية والمستقبلية والتي دافع عن دورها جمال الأتاسي، بفكره ونهجه ومسيرته وحياته.