في مسلسل “الخوالي” للمؤلف السوري أحمد حامد، (إنتاج عام 2000) عن حقبة الحكم العثماني دمشق، يزور اليوزباشي (رئيس مخفر الشاغور وتوابعها) مكتب الحكمدار (مندوب الوالي إلى الشام)، ليطلعه على آخر أمور الاحتجاجات ضد الوجود العثماني في البلاد، سيما وأن خطر نصار بن عريبي (العقل المدبّر للعمليات ضد الوالي والحكمدار) تعاظم، وأصبح يهدّد سلطة الدرك العثماني ونفوذه في الشام. ومن جملة الردود التي وجّهها اليوزباشي إلى الحكمدار ما حرفيّته “جنابك سيد العارفين، لما منصعب الأمور على الرعية بأكلهم وشربهم رح يلتهوا بأمور معيشتهم. شفتوا يا مولانا وقت أخّرنا الخبز عليهم كيف ما عاد حدا سأل عن شي غير عن الرغيف؟”. يستشرف المشهد الذي جمع بين كل من علي كريّم والراحل هاني الروماني ما يحدث اليوم من إلهاء للسوريين عما يجري في واقعهم من جهة، وما يدور في أروقة السياسة ودهاليز السلطة والاستئثار بالحكم من جهة، واحتكار موارد البلاد ومقدّراتها من جهة أخرى.

يدرك من بقي من السوريين في بلدهم كل الإدراك أن ما تقوم به الحكومة الحالية لا يخرج عن دائرة سياسة الإلهاء، والتي لا يشمّ السوريون منها رائحة أمل، ولو ضعيفة، بتحسّن الأوضاع وانفراج الأزمة، بل على العكس، تعزّز الإحباط والسلبية تجاه أي حركة للتغيير. محاولات حرف مسار الشعب السوري عن التغيير والمطالبة بالعدالة الاجتماعية والانتقال الديمقراطي للسلطة واردة يوميًا في أي قرار يصدره أي وزير أو متنفّذ في البلاد، بحيث ينشغل العامّة بالخبز ولقمة العيش، وينفر من التفكير بما دون ذلك. تغيير المسؤولين واستراتيجية استبدال “طربوش” تلك الوزارة بآخر واحدة من الاستراتيجيات التي تستهدف، كل حينٍ، إعطاء الشعب جرعة مخدّر على أساس أن الفساد من الوزير ومدير الإدارة لا غير، وأن الأمور ستجري على ما يرام باستقبال المسؤول الجديد وكأنه “مصباح علاء الدين”. من جانب المواطن، ما عليه فعله أن يرضى بما يقدَّم له، وينصرف إلى تأمين حاجياته اليومية التي تقع ضمن خانة الضروريات القصوى، لا الكماليات، وينشغل بذلك عن التفكير بمشكلات حسّاسة، على الرغم من الحاجة إلى وضع حلول لها.

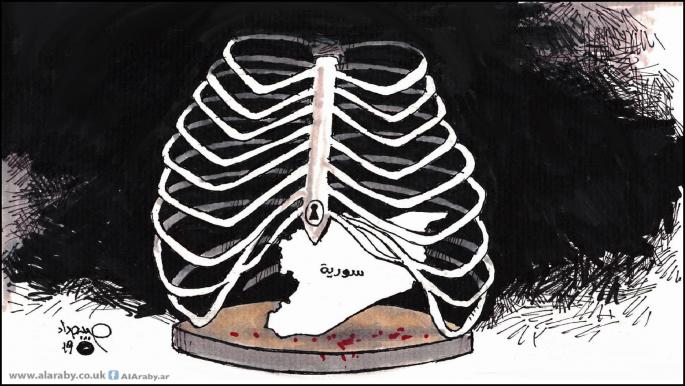

يرصد الفيلسوف الأميركي، نعوم تشومسكي، استراتيجيات التحكّم بالشعوب، لنجدها تنطبق كلها على ما يحدث في سورية: الإلهاء، التدرّج، ابتكار المشكلة وتقديم الحل، التأجيل، مخاطبة العامّة كأطفال، إعمال العاطفة لا العقل، إغراق الناس بالجهل والتفاهة، دفع الناس إلى استحسان السيئ وتطبيع العيب، إلقاء اللوم على المواطن بحد ذاته لا الحكومة أو الوزير أو الرئيس؛ وهي، في الوقت ذاته، كلها استراتيجيات معتمدة في بلدٍ يُغيّب فيه أي دور لأي فكر وخطط استراتيجية من شأنها تحسين واقع البلاد في ظل أزماتٍ تعصف على جميع الجبهات. الغاز، الكهرباء، البنزين، وقود التدفئة، الخبز .. تشكل كل واحدة منها أزمةً برمّتها، تستفحل يومًا بعد يوم في بلدٍ يعجّ بالطوابير على أبسط الحقوق. يلغي هذا المسار القدرة على التفاعل الإيجابي مع أيٍّ من أحداث المدينة، لتتفشّى عمدًا عقيدة “أنا ومن بعدي الطوفان”، كغاية يعمد الإعلام الرسمي الذي يغطّي الشمس بغربال إلى الوصول إليها عبر طرقٍ تستهدف تشتيت الرأي العام، وجرّ الشعب إلى الاعتقاد أن هذه المشكلات هي الأكبر على الإطلاق، ومصالح الفرد تكمن في التغلب على هذه الأزمات والطوابير، مع عصب عينيه عن المشكلات الأعمق، المتعلقة في أساسها بانهيار الدولة وانعدام القدرة على القيام بأعباء الحياة اليومية، سياسية أو مدنية.

ما يحدث حاليا في دمشق هو صناعة المشكلات (والحلول السطحية المؤقتة في الجيب) لكي تكون غطاءً لمشكلاتٍ أكبر لا يعيها عامة الشعب، ولم يعد في مقدورهم أن يلتفتوا إليها في ظل الغلاء الفاحش، والفقر والبطالة وانعدام أدنى مقوّمات الحياة حرفيًا. هذا هو الحال في مناطق الداخل السوري عمومًا. لكن هذا لا يتفق مع المثل الدمشقي “إذا عمّت خفّت”، إذ إن تعميم حالة الفقر وإغراق البلد في حالة الفوضى ليس لتخفيف المِحنة، بل لتفريق الشمل وإبعاد المواطنين عن الإدراك أن الحلول المقدّمة لا تتناسب مع حجم المشكلة.

تنطبق مقولة الكاتب المصري جلال عامر “إذا أردت أن تضيع شعباً، فاشغله بغياب الأنبوبة وغياب البنزين؛ ثم غيّب عقله، واخلط السياسة بالاقتصاد بالدين بالرياضة”، على ما يجري في سورية، على الأقل منذ 2011، حيث السمة السائدة للتعامل مع الشعب هي التغييب والإقصاء، والتركيز على نقل حياة النخبة على أنهم هم من يمثلون سورية اليوم، وأنّ المجتمع صامد ومتماسك. هذا فقط لأننا نشاهد في قناة “سما” أحياء الطبقة الأولى من كل مدينة سورية (مثل المالكي والمهاجرين والشعلان وحلب الجديدة والفرقان وغيرها) تسير فيها الحياة على ما يرام، بيد أنها لا تنقل، بأي شكل، تهالك المجتمع وهشاشته خارج البرج العاجي الذي تلتقط منه عدسة الإعلام السوري مشاهدها. ودينيًّا، تظهر في سورية فئة المشايخ والقساوسة الذين يُفتون بالصبر والمصابرة والإيثار، و”الأكل من خبز الرب”، ويدركون، في قرارة أنفسهم، أنهم هم أيضًا يعيشون في برجهم العاجي المنفصل عن الجمهور الذي يتحدّثون إليه، هؤلاء أنفسهم من يفتي أن الوقوف في طابور الخبز أو البنزين فيه الأجر الأكبر، وفيه جهاد أعظم، إذ يخرج الناس سعيًا وراء رزقهم وهم صابرون محتسبون، مبتسمون لقضاء الله، ويوزّعون الحلوى على رفاقهم في الطابور، لتتجلى بذلك صور التكافل الاجتماعي.

على الطرف المقابل، غرق المجتمع السوري ببحرٍ من الصفحات والمجموعات الترفيهية على منصّات التواصل الاجتماعي، والتي تقدّم محتوىً سطحيًا من صناع محتوى مأجورين في سبيل جرّ الشعب إلى التفاهة، وصرف نظرهم عن الواقع المُعاش. فصلُ الجيل الناشئ عن المعرفة والعلوم والبحث وإبقاؤه ضمن ملعب التفاهة وصناعة النّكتة وسيلة للتفريغ ما هو إلا وسيلة لتشتيت اهتمام العامة. وبذلك تسهل السيطرة عليهم وجرّهم إلى الفراغ، بعيدًا عن المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحقيقية.

ينقل الإعلام السوري، بحرارة منقطعة النظير، مباريات الدوري السوري “للمحترفين”، مع السماح للجماهير بحضور المباريات من المدرّجات، مع الحفاظ على إحداث مشكلة يومية بين جماهير الأندية المشاركة، والأهم من ذلك إحداث بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح الخلاف في المدرج محط اهتمام الرأي العام. أما عن الفعاليات الموسيقية والغنائية، فإن مطربي “الصف الأخير”، أي الذين نشأوا في الحانات والنوادي الليلية، هم من يتصدّرون الساحة الفنية، بل ويمكن الاستعانة بمطربين من دول جارة أيضًا على سبيل تغير الذائقة الفنية للسوريين ممن يعيشون في عالمهم الآخر، مع الإبقاء على مستوى الصراع الهوياتي للفن بين سورية ولبنان مثلًا لإيجاد فرصة لإشغال الجمهور بمشكلات الوسط الفني. هذا الصراع مفيد في سياسة الإلهاء، إذ إن ما هو “تريندنغ” على مواقع التواصل الاجتماعي ليس مناقشة تضييق الخناق على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وليس إيجاد حلّ لتقنين الحصص الغذائية وحصرها بقرارات المستفيدين من البطاقة الذكية، وليس الحدّ من تمرير قوانين رفع الأسعار والضرائب لحساب السماح لكبار التجار وحيتان السوق بأكل الأخضر واليابس؛ بل ما هو تافه وسطحي، وفي الوقت ذاته، محدّد ومدروس من النخب السياسية والإعلامية في البلاد، من خلال ترخيص المنصّات الإعلامية الشعبية مركزية الإدارة.

لا ينبئ ما يحصل في سورية إلا بخطر شديد تتعاظم حدّته يومًا بعد يوم، بفعل انهيار الاقتصاد وانهيار المنظومة الاجتماعية التي بقيت صامدة إلى وقتٍ ليس بعيدا، لكنها تقوّضت بفعل عوامل سياسية – اقتصادية وأمنية، لم تبقِ أيًا من مقوماتها قيد العمل. قيمة الليرة السورية في انحدار، إذ اقترب الدولار الواحد ليساوي خمسة آلاف ليرة، في ظل غضّ طرف متعمّد من النخبة المتنفّذة، وتجاهل من حاكم المصرف المركزي، وتخبّط يعيشه السوق الذي يركن، إلى حد كبير، على المنتجات المحلية بفعل العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد. “الأسوأ” أصبح نسبيًا في حالة الداخل السوري، فما هو سيئ اليوم يكون محمودًا غدًا، كون كل يوم يحمل معه سوءًا أشدّ في قسوته على المواطنين العاديين، ويحمي مصالح النخبة.

يضحّي السوريون في هذا كله بحجّة أن ما بعد الانتخابات الرئاسية لن يكون كما قبلها، وأن تأجيل أمور مصيرية، مقابل الرضوخ لقرارات مؤلمة اقتصادياً واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا، هو ما يمكن التعويل عليه على أساس ضمان مستقبل في مرحلة ما بعد انتخابات 2021.

المصدر: العربي الجديد