يصل نظام الأسد اليوم إلى مستوىً غير مسبوق من الضعف الاقتصادي، بعد عشر سنوات من دفاعه المستميت عن نفسه، وتحويله كل مقدّرات البلد المتاحة إلى مجهود حربي لمواجهة مئات الفصائل العسكرية التي سعت إلى إسقاطه بالقوة العسكرية، بعد أن أغلقت في وجه السوريين المنتفضين والمصرّين على تغيير النظام، سبل التغيير الأخرى. اليوم يدفع السوريون الفاتورة جوعاً وبرداً، بعد أن دفعوها دماً، ولا يزالون.

سيطرة السلاح على المشهد السوري طوال ما يقارب العقد من الصراع الداخلي، قادت، بطبيعة الحال، إلى تهميش الفئة غير القتالية في المجتمع، وهؤلاء هم، عادة وفي العموم، الناس الأعلى ثقافةً واحتراماً لحقوق الآخرين، والأقل عدوانية. حين صارت الكلمة العليا للسلاح بين طرفي الصراع، صار للسلاح أيضاً الكلمة العليا داخل جمهور كل طرف، وصارت السيطرة الفعلية للفئة الأقل ثقافة والأكثر عدوانيةً وصداميةً واستعداداً لأكل حقوق الغير، ولنبذ “الآخر” الذي خرج، في الواقع، من معناه السياسي المدني، ليدخل في معنى طائفي أهلي. صار حضور البعد الطائفي ضرورياً لتغذية العداء المتبادل على الجبهتين، بعد أن بهت المعنى السياسي وتراجع، ولم يعد قادراً على شحن قلوب المتقاتلين بالعداء.

في مرحلة مبكرة من الصراع المسلح، حاز المدافعون عن النظام على قيمةٍ معنويةٍ في نظر جمهور النظام، الجمهور الذي صوِّر له، أو تصوّر، أن على الضفة الأخرى وحوشاً إسلامية غايتها الانتقام الطائفي، وإعادة سورية إلى عصرٍ غابر تحت يافطات كاذبة، تقول بالحرية والديمقراطية وما إلى ذلك. في هذه المرحلة، اختفت كلمة “الشبّيحة” من أفواه جمهور النظام، وتحوّل الشبّيح إلى مقاتلٍ يحمي ويواجه ويدرأ عن أهله، فيما ازدهرت الكلمة على ألسنة الجمهور المضادّ للنظام. جاء وقتٌ غيّر فيه الشبيح، وهو بالتعريف المعتدي على حقوق الناس، وجهة سلاحه، فتحوّل إلى مقاتل ضد آخرين يريدون تغيير النظام السياسي الذي كان يحتضن الشبيحة. هكذا تحولت دلالة الكلمة من الإشارة إلى فئةٍ تعتدي على الضعفاء من الناس، وقت السلم، لتحصيل مكاسب اقتصادية أساساً، إلى الإشارة إلى فئةٍ غير رسميةٍ تحمل السلاح للدفاع عن استمرار الوضع السياسي الذي يعتاشون من فساده. تحوّل التشبيح، إذن، من نشاط نهب اقتصادي في أساسه إلى نشاط قمع أمني.

بكلام آخر، تحول الشبّيح، في منظور مؤيدي النظام، من معتدٍ إلى حام. هذا الطور الأمني في التشبيح تطلّب، على عكس الطور الاقتصادي منه، أعداداً كبيرة من الشبّيحة للقيام بمهمة مواجهة أعداد كبيرة من المحتجين ثم المسلحين. على هذا، فقد تضخّم جسد التشبيح بوافدين جدد مقتنعين، في الغالب، بوطنية ما يقومون به، على خلاف الشبّيحة المخضرمين الذين يدخلون الصراع على أنه صراع مصلحة. وبالتوازي مع هذا التحول في النظر إلى الشبّيح، لم يعد مؤيدو النظام، في إدراكهم لأنفسهم، مواطنين بل صاروا محميين، أي بشراً بلا حقوق، ليس فقط واقعياً (هكذا كان الحال دائماً بالنسبة لكل السوريين في ظل الاستبداد)، بل في شعورهم الداخلي تجاه النظام. الشعور الذي ترجم إلى رضىً باستباحة حقوقهم، مقتنعين أن هذه “ضريبة وطنية”، وإلى تقديس البوط العسكري الذي كان يسحق حقوقهم، بالتوازي مع سحقه “الطرف الآخر”، وهذا كله تحت قناعة، حقيقية أو مصطنعة، بأنهم يقدّسون “الجيش الوطني”، ويضحون لحماية “الدولة”. العقد الضمني الجديد بين النظام وجمهوره قام على مبادلة الحماية بالحقوق، والطريف أن مهمة الحماية وقعت على عاتق المحميين أنفسهم، فقد كانوا يحمون النظام، معتقدين أن النظام هو من يحميهم.

مع الوقت، راحت الحقيقة المرّة التي لم يكن لها أن تنصاع لكل وصفات النظام الإعلامية المهدئة، من “خلصت” إلى “سورية الله حاميها” إلى “إياكم وسورية” إلى سحر انتقال رأس النظام أو أخيه من البيجاما إلى البدلة العسكرية .. إلخ، تثقل على كاهل الجمهور الذي أيد النظام فيما ذهب إليه من قمع وقتل وتجاهل للواقع، فقد اكتشف النظام وجمهوره، بعد هذه السنوات، أن سحق الثورة لم يعن استعادة السيطرة والاستقرار، بل عنى، بالأحرى، مواجهة تحدٍّ عسكري مختلف، يقوم على عصبياتٍ دينيةٍ وقوميةٍ ومناطقيةٍ، ويتغذّى على مساندات خارجية، أفقرت النظام وحرمته من استعادة السيطرة، حتى بعد الاستعانة بقوة دولة عظمى مثل روسيا، إلى جانب الدعم الإيراني الذي لم يتوقف.

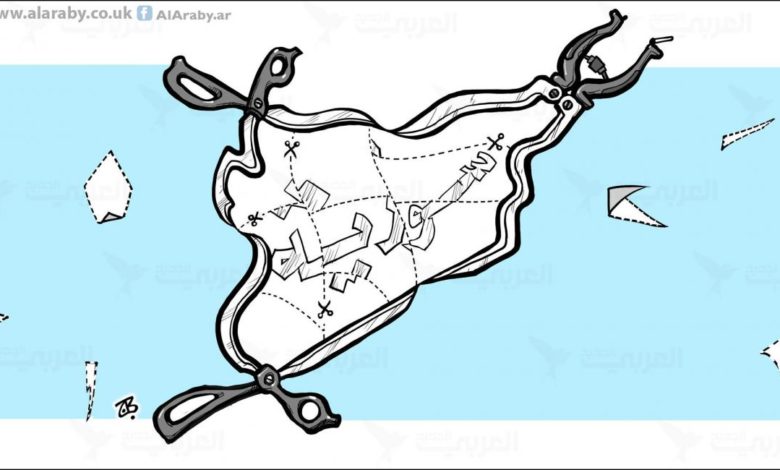

النتيجة أن الصراع المديد أدّى إلى تراجع حاد في مستوى المعيشة، نتيجة استنزاف موارد البلد، فضلاً عن الحصار الاقتصادي الذي فرضته أميركا وأوروبا على النظام، بعد أن تجاوز، في بطشه، كل حد يمكن التغاضي عنه، فأصبح لا بد للحكومات الغربية أن تتخذ إجراءاتٍ مضادّة له، ولو من باب إرضاء الرأي العام لديها. كما أدّى الصراع إلى سيطرة الفئة الأسوأ في المجتمع وسيطرة مبدأ القوة، أو مبدأ الحرية الطبيعية، بحسب مصطلحات روسّو، أي الحرية التي لا حدود لها سوى قوة الفرد، على حساب الحرية المدنية التي تكون محدودة بالقانون والإرادة العامة.

ظن كثيرون أن دفاع النظام عن نفسه وعن سيطرته هو حماية للدولة وللبلاد، وأخلصوا لقناعتهم، ودفعوا ضريبة إخلاصهم دماً وجوعاً وبرداً وذلاً. ولكن الأنكى من ذلك أنهم انساقوا وراء قناعتهم هذه، وصولاً إلى معاداة قطاع واسع من الشعب الذي أراد التغيير. اليوم، بعد أن تبيّن لجمهور النظام أن جوعه ودمه كان في غير محله، وأن الأيام المقبلة تتطلب منه مزيدا من الجوع والدم، لم يتبق أمامه من خيار.

حادثة إقدام “شبّيح” على قتل ضابط في الجيش جهاراً نهاراً (أغسطس/ آب 2015)، بسبب خلاف مروري تافه، من دون رد فعل شعبي مهم، ومن دون أن تجرؤ “الدولة” على تطبيق القانون على الجاني، هي تكثيف لمعنى الدولة الأسدية، حيث اليد العليا للشبّيحة، لا لمؤسسة الجيش، على الرغم من كل العبث الأسدي بهذه المؤسسة واستتباعها للسلطة.

قبل الثورة السورية، كان الشعب السوري بمجمله يرضخ للاستبداد. بعد الثورة، خرج قسم من الشعب السوري على الاستبداد. أما القسم الذي ساند النظام فقد تحوّل من الخضوع للإستبداد إلى القبول به مقابل “الحماية”. الحادثة المذكورة تدشّن بدء مرحلة تبدّد وهم هذا الجمهور، وعودته عن القبول بالاستبداد إلى الخضوع له مجدّداً، غير أن هذا الخضوع أكثر عجزاً اليوم مما كانه قبل 2011، لأنه خضوعٌ بلا أمل.

المصدر: العربي الجديد