ما نراه اليوم من تهافتٍ على التطبيع مع إسرائيل، فوق الطاولة وتحتها، ومن دون أي فائدة تُرجى غير خدمة إسرائيل التي يبدو أنها قد أنهت مرحلة أولى من بناء دولتها، وتُقبل على تتويجها بالتغلغل الطبيعي في المنطقة العربية تحديداً، لتكون لها السيادة في منطقة الشرق الأوسط، لا لتسيطر على ثروات المنطقة الظاهرة والمنتظرة، بل ليُفكّ الحصار من حولها الذي لا يبدو عائقاً في مجال التحرّك الإسرائيلي الشامل فحسب، بل يمكن أن يُضعف من منافستها الإقليمية كلا من إيران وتركيا، وبالتالي لا تُسلس لها قيادة المنطقة. وإلى هذا، ما يقوم به حكّامٌ عربٌ يؤكد أن العرب لم يتعاطوا في سياستهم غير مبدأ التبعية، والإعتماد على الآخر، عدا بعض الومضات التي سرعان ما انطفأت، وأنهم انشغلوا في أمورهم الخاصة، وصراعاتهم الفردية القاتلة على كرسي الحكم لا غير. وتحيل عملية التطبيع أيضاً إلى وقفةٍ مع تاريخ القضية الفلسطينية لإضاءة ما يمكن أن يُعمل به إن كان ثمّة متسع من الوقت في هذا السباق العالمي المدهش، أو كان هناك من يعمل جادّاً.

صحيحٌ أن الإنكليز، وعلى لسان وزير خارجيتهم آرثر بلفور، في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 1917 قد أعطوا اليهود وعداً بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين، وأن الرئيس الأميركي روزفلت حاول مع ملك السعودية عبد العزيز آل سعود قبول قيام دولة إسرائيل في فلسطين عام 1945، على الرغم من أن هناك وثيقة مغفلة من التاريخ يقرّ بها السلطان عبد العزيز للمندوب البريطاني، السير برسي كوكس، “بأن لا مانع عنده من إعطاء فلسطين لليهود المساكين حتى قيام الساعة”. ومع ذلك، ما كان لوعد بلفور أن يتحقق إلا بموافقة هيئة الأمم المتحدة، وخصوصا دولها الكبرى الخارجة من الحرب العالمية الثانية منتصرة، وعلى نحو خاص، أميركا والاتحاد السوفييتي، إضافة إلى إنكلترا طبعاً.. فهؤلاء الثلاثة اجتمعوا في يالطا لاقتسام مناطق النفوذ في العالم. وعلى الرغم من أن الإتحاد السوفييتي قد بشَّر بعالم جديد يحرّر الشعوب من عبوديتها، مستنداً إلى فكرة كارل ماركس “الفلاسفة من قبلنا قد اشتغلوا بتفسير العالم، أما اليوم فمهمة الفلسفة أن تغيره”. ولإضافة لينين قائد الثورة الروسية عام 1917 إلى شعار ماركس “يا عمّال العالم اتحدوا” عبارة “ويا أيتها الشعوب المضطهدة”. وعلى الرغم من كل ما قيل عن كرهه اليهود، ومحاولاتهم تسميمه أكثر من مرة، وبعض الشهادات تقول بأن طاقم الأطباء اليهود، بإشراف لافرينتي بيريا (رئيس جهاز الأمن زمنه) هم الذين تسببوا في موته، كانت لستالين وجهة نظر أخرى، في تأييده قيام دولة لليهود في إسرائيل، على أمل أن تكون نقطة جذبٍ لدول المنطقة في تقدّمها وانحيازها للاشتراكية. وعلى ذلك، كانت كلمة أندريه غروميكو، نائب وزير الخارجية الروسي في الأمم المتحدة، من أكثر الكلمات تعاطفاً مع قيام دولة إسرائيل. وهي الكلمة التي صفعت بقسوة قادة الأحزاب الشيوعية في البلاد العربية، ومن بينهم قادة في الحزب الشيوعي الفلسطيني الذين كانت له مساهماتهم في تأسيس أحزاب شيوعية في بلاد العرب، فأوقعتهم في تناقضٍ مع ما كانوا أعلنوه، وناضلوا ضده منذ وعد بلفور، إذ لم يكن في مقدورهم الوقوف ضد الموقف السوفييتي، على الرغم من كل ما قاله غروميكو في الأمم المتحدة، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947 عشية التصويت على قرار التقسيم: “إننا نعتقد بعمق أن القرار الذي يمكن أن يتخذ حول تقسيم فلسطين يتطابق مع المصالح القومية الأساسية لكل من اليهود والعرب، وأن الاتحاد السوفييتي لا يمكنه إلا أن يؤيد طموحات أي دولةٍ وأي شعبٍ، مهما كان وزنه صغيراً في الشؤون الدولية، وذلك في نضاله ضد التبعية الأجنبية وبقايا الإضطهاد الإستعماري”. وقال: “قضية فلسطين لا تمسّ مصالح اليهود في فلسطين وحدها، وإنما تمسّ أيضاً مصالح اليهود في شتى أنحاء العالم”. وفي ذلك إشارة إلى يهود الإتحاد السوفييتي الذين كان لهم نفوذ قوي داخل الحزب الشيوعي. وقد رفض لينين أن تكون لهم كينونة خاصة داخل الحزب الشيوعي الروسي قبل الثورة.. فما الذي غيّر موقف ستالين؟

هل أراد التخلص من اليهود السوفييت وترحيلهم، أم إنه جارى الحلفاء ليكسب مناطق نفوذ أكثر في أوروبا الشرقية، أم إنه أخطأ التقدير فعلاً، ولم يدرك ما تنطوي عليه إسرائيل الصهيونية من عنصرية؟ على كل حال، وبحسب موازين القوى آنذاك، ما كان لقرار التقسيم أن يصدر لولا موافقة ستالين. تغيّر موقف السوفييت بعد أن أدركوا أن مصلحتهم مع العرب لا مع إسرائيل، وبعد أن أخذت تبرز حركة التحرّر العربية واحتدام الصراع في المنطقة، وعليها منذ خمسينيات القرن الماضي. وبعد وفاة ستالين ومجيء خروتشوف، ومع المد القومي الطاغي، وبروز شخصية جمال عبد الناصر، أخذت العلاقات العربية السوفييتية تتحسّن، وتفاصيل ذلك معروفة، وخصوصا محاولة تجاوز هزيمة 1967، والإعداد لذلك بمساعدة السوفييت، وانعقاد الآمال عليهم. لكنَّ مجيء أنور السادات رئيسا في مصر، وطرده نحو عشرة آلاف خبير روسي كانوا قد ساعدوا قبيل وفاة عبد الناصر، بالضرب في العمق الإسرائيلي، خلال ما سمّيت، آنذاك، حرب الاستنزاف، ثم ليقوم السادات بزيارته المشؤومة إلى إسرائيل في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني1977 في أعقاب حرب 1973 المحسوب خسارتها سلفاً، وليقلب المعادلة كلياً، وربما للعودة إلى المربع الأول، والقول بعدم القدرة على مواجهة إسرائيل. وفي الوقت نفسه، كان الصراع في لبنان على أشدّه ضد القوى الوطنية اللبنانية، وضد منظمة التحرير الفلسطينية بالذات، وبإشراف مباشر من الجيش “الباسل” لحافظ الأسد، وبمساهمة قوية من العربية السعودية.. ولم تكن نتائج ذلك أقل خطورة من خطوة السادات.

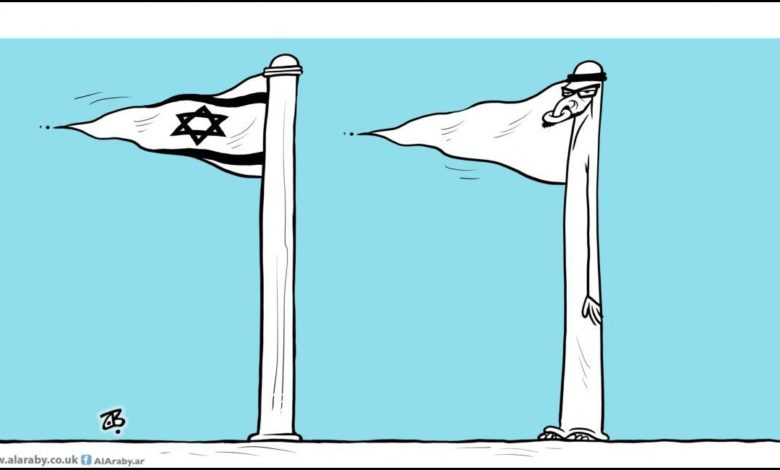

لا شيء يبرّر لولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، فعلته، إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل، لا على الصعيد الفلسطيني أو القومي، ولا على صعيد إمارة أبو ظبي نفسها، ولا حتى على صعيده الشخصي.. فهل يعتقد أن العلاقة مع إسرائيل سوف تكون ندّية؟ أبداً ليست هي كذلك. وقد كذَّب رئيس حكومة الاحتلال، نتنياهو، وزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد، بعينه، إذ زعم الأخير أن التطبيع جاء مقابل وقف إسرائيل الإستيطان وضم أراض فلسطينية، فردّ نتنياهو لا أبداً.. “بناء المستوطنات معلَّق الآن، والسلام مقابل السلام، ومن منطلق القوة..”. وطبيعي أن نقول إن القوة يقابلها الضعف، والضعف ذل وامتهان.

وأخيرا لا بد من جواب عن سؤالٍ يلحّ علينا: ما الذي تبقّى للوجود العربي غير هذه الشعوب التي يتراكم في صدورها هذا الإذلال، وهذا الامتهان للكرامة الإنسانية؟ وهل يتحوّل هذا الكمّ من الذل إلى نوع من العنفوان؟ وهل يواكب الربيع العربي زمنٌ آخر يزهر فيه؟ نعم، فمنطق الحياة لا يقول بغير ذلك.

المصدر: العربي الجديد