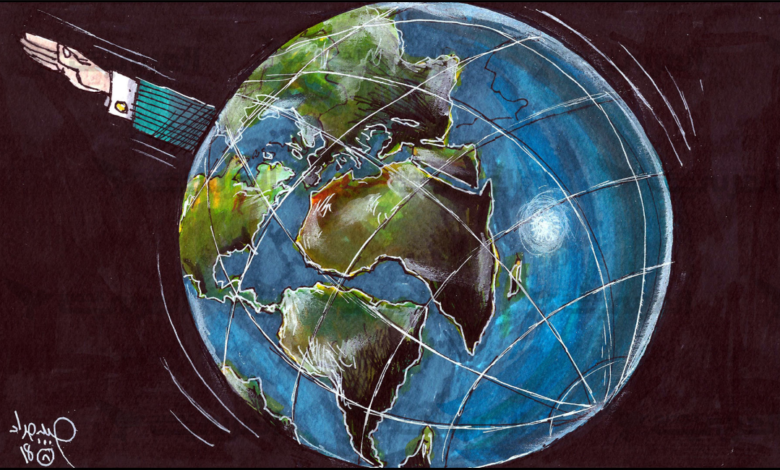

لم تعد الأزمة التي تواجه القيم الديمقراطية الغربية اليوم أزمةً عابرة أو مجرّد تعثّر مرحلي في مسارٍ تاريخي طويل، بل تبدو أقرب إلى مأزقٍ تاريخي مركّب، تزامنت فيه متغيّرات كبرى كشفت فجوةً عميقةً بين الخطاب الأخلاقي الذي روّجته الحضارة الغربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وبين الممارسة السياسية الفعلية على المستويَين الداخلي والخارجي. فما نشهده يتجاوز ازدواجية معايير تقليدية في العلاقات الدولية إلى اهتزاز بنيوي في مصداقية المنظومة القيمية التي بُنيت عليها الديمقراطية نفسها.

أوّل هذه المتغيّرات وأكثرها تأثيراً الحرب على غزّة، التي تحوّلت إلى لحظة انهيار أخلاقي تاريخي للقيم الديمقراطية الغربية. فالمجزرة الكبرى، بما حملته من مشاهد القتل واسع النطاق، واستهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، والحصار والتجويع، خلقت شكوكاً عميقة في أصالة الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان، إذ أصبح السؤال المطروح عالمياً على الساسة والمفكّرين والمنظّرين الديمقراطيين والليبراليين: كيف يمكن لمنظومة تدّعي الدفاع عن الإنسان أن تقف عاجزةً (أو متواطئةً) أمام حرب إبادة تُبثّ وقائعها مباشرة في شاشات العالم؟

فضيحة إبستين ليست حالة فردية متعلّقة بشخصٍ منحرف فحسب، بل بشبكة علاقات معقّدة ضمّت نُخباً سياسيةً وماليةً وإعلاميةً من قلب العالم الديمقراطي

صحيح أن مواقف إيجابية صدرت عن بعض الحكومات الأوروبية، وأن احتجاجات طلّاب الجامعات وحركات التضامن المدني أعادت التذكير بوجود ضمير حي داخل المجتمعات الغربية، إلّا أن الموقف الأكثر تأثيراً ظلّ ذلك الذي تجلّى في تبرير المذبحة أو الصمت عنها أو التعامل معها بوصفها “حقّاً في الدفاع عن النفس”، وهي ذريعة بائسة فجّة في وقت أصبحت صور الجوعى والشهداء والأشلاء والدمار تملأ الفضاء الإعلامي والإلكتروني، حتى إن حاولت العديد من الشركات الكبرى العالمية الأميركية محاصرتها والحدّ منها.

تزامن ذلك مع صعود “الترامبية السياسية”، بوصفها ظاهرةً تتجاوز شخص دونالد ترامب إلى خطاب أوسع يضرب في صميم القيم الديمقراطية الليبرالية، إذ قدّم نموذجاً سياسياً يقوم على احتقار المؤسّسات، والتشكيك في نتائج الانتخابات، ومهاجمة الإعلام، وتغذية الانقسام المجتمعي عبر خطاب الهُويّة، ما عمّق الانقسام الأميركي داخلياً في مستويات غير مسبوقة منذ عقود، وخارجياً أعاد إنتاج لغة الهيمنة الفجّة، والبلطجة الدولية، والانحياز الأيديولوجي ذي الطابع المسيحي-الصهيوني الصريح.

وفي السياق نفسه، وضمن النسقَين، الأيديولوجي والسياسي، المأزومَين، شهدت أوروبا صعوداً متسارعاً للحركات اليمينية المتشدّدة، التي تبني خطابها على معاداة الهجرة، ورفض التعدّدية الثقافية، واستدعاء مقاربات قريبة من “صدام الحضارات”، وهو تيار سياسي فكري يضرب الفلسفة الديمقراطية ذاتها، التي قامت عليها النماذج السياسية في أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية: فلسفة التعايش، والاندماج، والديمقراطية الاجتماعية.

لم تؤدّ هذه المعطيات مجتمعة إلى تراجع الإيمان بالديمقراطية نظاماً تعدّدياً قائماً على حقوق الإنسان فحسب، بل أعادت تأطير النظر إلى الحضارة الغربية نفسها بوصفها حضارةً مادّيةً انتهازيةً تستخدم الديمقراطية خطاباً تجميلياً يخدم مصالح القوة، وهو الانطباع الذي يتعاظم حالياً في العالم الثالث عموماً، وفي العالم العربي خصوصاً، إذ تُستقبل صور الحرب وخطابات اليمين وسياسات الهيمنة بوصفها دليلاً على نفاق بنيوي لا على ازدواجية عابرة.

ثم جاءت ثالثة الأثافي: فضيحة جيفري إبستين، بما حملته من تسريبات ووثائق صادمة، لتضيف بعداً أخلاقياً أكثر قتامة، لأنّنا لا نقف هنا عند حالة فردية متعلّقة بشخصٍ منحرف فحسب، بل بشبكة علاقات معقّدة ضمّت نُخباً سياسيةً وماليةً وإعلاميةً من قلب العالم الديمقراطي. وأخطر ما في القصّة أنها كشفت هشاشة القيم الإنسانية والديمقراطية والمؤسّسات التي تمثّل ذلك أمام هذه البنية التي عرفت تماماً كيف تحيّد تلك الحواجز كلّها، وتنتج عالماً مختلفاً حتى في داخل أروقة الأنظمة الديمقراطية، وربما ما لم نكشفه ما يزال كبيراً أيضاً، بما يخلق انطباعاً عاماً لدى كثير من الناس اليوم بأنّ هذه الفضيحة ليست استثناءً، بل انعكاساً لبنية فلسفية غربية تقدّس المال، وترى القوة (لا القيم) معياراً نهائياً للحكم. ووفق هذا المنظور، تصبح الديمقراطية إطاراً إجرائياً يمكن توظيفه، لا منظومة أخلاقية ضابطة للسلوك.

لا ينفصل هذا التآكل القيمي عن الأزمة التي يتعرّض لها النظام العالمي الليبرالي نفسه. فالنظام الذي تأسّس على حرية التجارة، وانفتاح الأسواق، والتعاون متعدّد الأطراف، يواجه اليوم ارتدادات حادّة، خصوصاً مع السياسات الحمائية التي تبنّاها ترامب، ليس تجاه الخصوم فحسب، بل تجاه الحلفاء أيضاً، من أوروبا إلى كندا والهند. فهذه السياسات تمثّل تراجعاً صريحاً عن عقود من الترويج الأميركي للعولمة الاقتصادية، وتكشف أن المصالح القومية الضيقة يمكن أن تطيح سريعاً بالخطابات الليبرالية كلّها حين تتغيّر موازين القوة.

يتكشّف اليوم أنّ الديمقراطية ليست قدراً محتوماً، بل تجربة تاريخية قابلة للتراجع والتشوّه

في المحصّلة، نحن أمام أزمة متعدّدة المستويات: أزمة في القيم داخل الدول الديمقراطية، وأزمة في العلاقات بين هذه الدول، وأزمة في الصورة التي رسمتها الحضارة الغربية لنفسها. أمّا الديمقراطية التي قُدمت نموذجاً كونيّاً، فلم تستطع أن تمنع تورّط نُخبها في فضائح أخلاقية كُبرى، ولم تنجح مؤسّساتها الدولية في وقف مجازر تُرتكب أمام أعين العالم.

تبدو هذه اللحظة التاريخية نقطةَ تحوّل مفصلية لا تعني بالضرورة نهاية الديمقراطية، لكنّها تعني نهاية اليقين الأخلاقي الذي أحاط بها بعد الحرب الباردة. وربّما المثال البارز على هذه النتيجة هو فرنسيس فوكوياما، الأكاديمي والسياسي الديمقراطي، الذي قال قبل ثلاثة عقود تقريباً إنّ الديمقراطية الليبرالية هي “نهاية التاريخ” بوصفها الصيغة النهائية لتطوّر الحكم البشري، ليعود هو نفسه لاحقاً ليكتب عن الترامبية وعن سياسات الهُويّة محذّراً من تأثيرها الكارثي في الديمقراطية الأميركية.

ما يتكشّف اليوم هو أن الديمقراطية ليست قدراً محتوماً، بل تجربة تاريخية قابلة للتراجع والتشوّه، وأن القيم التي لا تُختبر في أزمنة الأزمات تفقد معناها. وإذا كان علينا أن نعترف بأنّ النظام الديمقراطي مثال نموذجيّ قد يكون الأفضل فعلاً بوصفه نظاماً سياسياً ومؤسّسياً يتأسّس على قيم إنسانية تتمثّل في التعدّدية والتنوّع واحترام حقوق الإنسان وحقّ المواطنين في المشاركة في عملية صنع القرار وتقديس الحياة الإنسانية، فإنّ النسخة الحالية التي قُدِّمت بوصفها الأكثر تعبيراً عن تلك الفكرة في الولايات المتحدة وأوروبا لم تكن سليمةً أو خاليةً من العيوب الكبيرة، وأنها تقوم (في الوقت نفسه) على أسس من القيم الأخرى البنيوية التي تختزل الديمقراطية بما يتناسب مع المصالح المُعبِّرة عنها في العلاقات الدولية والسياسات الداخلية على السواء.

المصدر: العربي الجديد