لم يحدث أن وجدت القارة الأوروبية نفسها مُحاطة بعدوٍ رابض في شرقها يتلهّف لإسقاط أوكرانيا قبل التقدّم نحوها، ومَن يفترض أنه صديق في غرب المحيط الأطلسي ساعٍ إلى ضمّ جزيرة غرينلاند الدنماركية، منذ الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945). يُمكن للأوروبيين تصوّر أن مستقبلهم لم يعد مقتصراً على تمرير السنوات والصمود أمام موسكو وواشنطن، بل أيضاً على بناء ما يُمكن تشييده اليوم كي لا تتحوّل القارّة القديمة إلى منجم يتمّ تجفيفه من الكرملين والبيت الأبيض. أي تفكير خارج سياقات الواقعية السياسية سيكون مدمّراً لأوروبا. في الحرب العالمية الثانية، كان جيش أدولف هتلر النازي يبتلع الدول الأوروبية، وسط هدنة معلنة مع الاتحاد السوفييتي، جرى تكريسها على أجساد مذبحة وارسو البولندية. لم يبقَ أمام هتلر سوى إسقاط بريطانيا والتأسيس للألف عام من حكم الرايخ، من دون تجاهل التمدد الواسع للإمبراطورية اليابانية في الشرق الآسيوي.

وقبل هجوم بيرل هاربر في هاواي في 7 ديسمبر/ كانون الأول 1941، كان الأميركيون خارج الحرب “لأنها بعيدة عنهم”. عدم المشاركة هنا بمثابة الوقوف في الخندق الألماني. وحده رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل، بكل ما يضمه تاريخه من هزائم سياسية وعسكرية في الحرب العالمية الأولى (1914 ـ 1918)، ومن دهاء فهم طبيعة الانقلاب الذي تقوده ألمانيا النازية على كل المفاهيم الأوروبية، من معاهدة وستفاليا في 1648، إلى التمرّد على إفرازات عصبة الأمم (1920 ـ 1946)، سلف الأمم المتحدة. لا بد من الصمود أمام محاولة إنهاء ما تختزنه أوروبا. صموده في تلك الجزر، الواقعة على مرمى حجر من البرّ الأوروبي ومن شواطئ النورماندي، كان كفيلاً برفع معنويات شعبٍ اعتاد السكن في المترو، بفعل الغارات الألمانية الليلية. صمود تشرشل، معطوفاً على المغامرة اليابانية المدمّرة في بيرل هابر، أدّيا إلى انخراط أميركي واسع في الحرب العالمية الثانية، وإنهاء الأمور لمصلحة بقاء أوروبا وتطورها.

تحتاج أوروبا إلى مثل هذا الرجل، أو البلد، أو المجموعة، أي إلى العنصر القادر على الوقوف بوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأوهامه بشأن العالم الروسي، وبوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وانقلاباته على تاريخ من التحالفات بين ضفتي الأطلسي. لن تجد أوروبا ذلك في أشخاص مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سيغادر الإليزيه في مايو/ أيار 2027، أياً كان الرئيس/ة العتيد/ة، ولا في رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الممسكة بخيط رفيع من التفاهمات مع ترامب، ولا حتى مع المستشار الألماني فريديريش ميرز، المتردّد حيال تزويد أوكرانيا بصواريخ “تاوروس”، أو حتى تسريع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2027.

أمام الأوروبيون خيارات محدودة، مثل كير ستارمر في بريطانيا، المتمسك بثبات بتقاليد التاريخ البريطاني، وإنْ يواجه أزمات داخلية لا تُعدّ ولا تُحصى. كذلك، فإن الرهان على الإسباني بيدرو سانشيز دونه عقبات، لا تبدأ من الأزمات السياسية المتلاحقة في مدريد، ولا تنتهي في مدى استعداد إسبانيا للذهاب بعيداً في تشكيل جبهة أوروبية موحّدة.

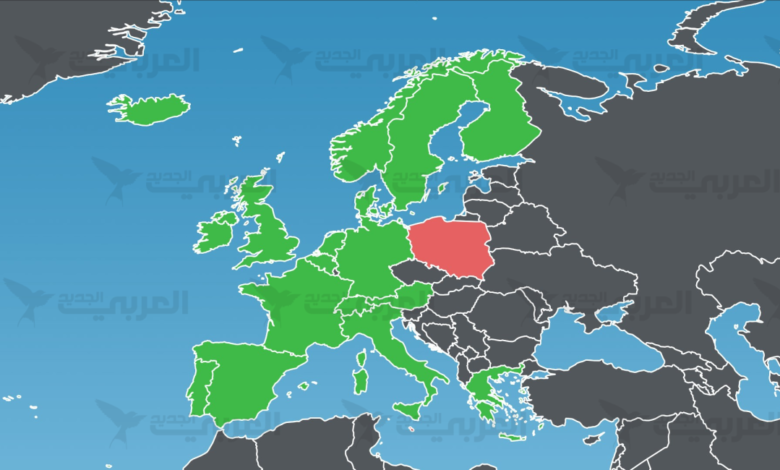

لا يعود كل شيء سوى إلى بولندا. هناك حيث رسّخ السوفييت والنازيين تحالفهم في وارسو على حساب البولنديين، ما كلّف بولندا الذوبان سنوات قبل الاستقلال. وهناك أيضاً تكتّلت الانتفاضة في ميناء غدانسك ضد السوفييت. بولندا تبقى المؤهلة لرسم خريطة سياسية أوروبية، اعتماداً على وحدة القارّة، ضد روسيا، وعدم الانفكاك مع الولايات المتحدة، في ظلّ تحويل أوروبا إلى قوة عظمى موازية للأميركيين والروس والصينيين. البولنديون قادرون على ملء فراغ يعاني منه زعماء أوروبا الغربية، كما فعلوا سابقاً عبر التاريخ. اليوم لا يمكن أن يكتفي الأوروبيون بالدفاع، آخر مرة دافعوا كادوا أن يخسروا قارّتهم. اللحظة في العالم اليوم مبنية على الهجوم. من يهاجم يظفر. لوقف ترامب وبوتين، لا بدّ من الهجوم.

المصدر: العربي الجديد