ضمن نسق الذاكرة الحضارية الثلاثية الأبعاد، نصل إلى محطّة اللغة بعد التاريخ والتراث. يرتبط البعد الثالث باللغة العربية؛ التي ما وصفت بالفصحى إلا لأنها تُفصح، وما كانت البلاغة رقياً فيها إلا لأنها تبلغ وتُبلّغ، وما ارتبط باللغة من مفهوم إلا البيان لأنها تبين وتُبّين، وما ارتبط البيان إلا بالرحمانية في البيان الرحماني {الرَّحْمَٰنُ ۞ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ ۞ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} [الرحمن: 1-4] وما ارتبط كل ذلك إلا بفعل القراءة المنفتحة والأفق المفتوح {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۞ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ} [العلق: 1-4]؛ القلم المقترن بالكتابة أداة البيان اللغوي وحكمته ووصله واتصاله، وما أجمل أن يسمّى ذلك بعلوم الاتصال الواصلة والحافظة للصلة والبالغة للوصول في مقصدها المبين وأثرها المكين وارتباطها بحبل الله المتين.

وتُعد فكرة الأنساق من أهم الأفكار التي كانت للبشر هادياً ونبراساً، وللغة العربية نسقاً مفتوحاً، ومن ثم يتنوّع السؤال بمقدار انفتاحها، وتتنوّع الاستجابات بكل منتسبيها، فتتحرّك اللغة على ألسنة هؤلاء، وكأنهم روافد من نهرٍ له منبع وله مصبّ، آية الانفتاح النسقي في ذلك مثلث غاية في الأهمية؛ الأسلوب ومكنونه، والاشتقاق ومولداته وتوليداته، والمواءمة وحقيقة مرونتها الفائقة مع ميزانٍ حافظ وضابط. وسواء أكانت فكرة النسق هي فكرة النظم نفسها فإن المعنيين يتقاطعان ويشتركان بشكل فريد يؤسّس للغة بوصفها أهم أوعية الاتصال وتنوّعه، وأهم أدوات البيان ووظيفته، ويمكن تعريف “النسق اللغوي” بأنه انتظام مجموعة من الدلالات أو الإشارات اللغوية في بنية واحدة. وإذا كانت اللغة لفظاً ومعنى، وكل دراسة لغوية لا بدّ أن يكون موضوعها الأول والأخير هو المعنى وارتباطه بأشكال التعبير المختلفة.

ويعدّ الاشتقاق أحد أهم مسالك انفتاح اللغة؛ ذلك أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى ضمن ما يمكن تسميتها السعة الاشتقاقية وما يترتب عليها من اتساع دلالي. والاشتقاق ظاهرة لغوية في اللغة العربية؛ وهو من مصادر استخراج الكلمات والمفردات اللغوية في اللغة العربية. كثيراً ما نرى أن معظم الكلمات يمكننا أن نشتقّ منها أكثر من كلمة، كما نكتشف أنها ذات أصل واحد، ولها معنى تشترك فيه. وهنا تأتي وظيفة الاشتقاق في اللغة، حيث إنه بواسطته نتعرّف إلى مفردات اللغة التي تضيف الثروة اللغوية القيمة. “الاشتقاق من سنن العرب”؛ مع الاشتقاق يظهر اجتماع الألفاظ، أي الكلمات، فيفسره الفيروز آبادي في قاموسه بقوله “الكلمات في اللغة العربية لا تعيش فرادى منعزلات، بل مجتمعات مشتركات كما يعيش العرب في أسرٍ وقبائل؛ وللكلمة جسم وروح، ولها نسب تلتقي مع مثيلاتها فتشترك هذه الكلمات في مقدار من حروفها وجزء من أصواتها”.

العقل الذي يبني من لغته البرهان والحجّة، يعلّمك عقلا ومنطقا، وحجّة وبيانا

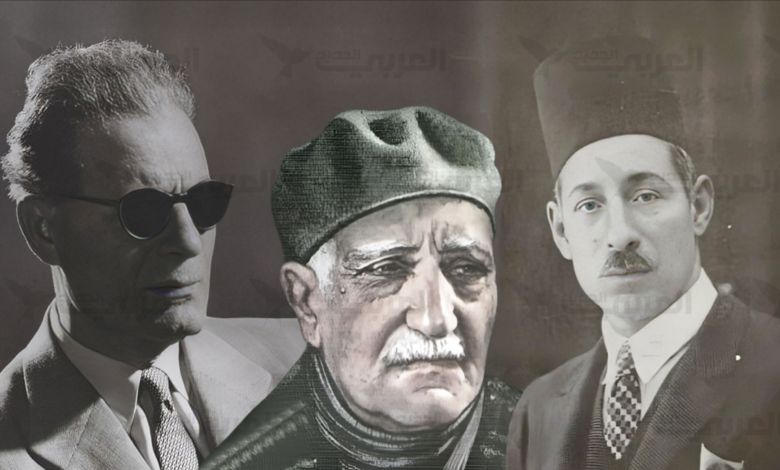

وحينما ندرك ونتدارك نسق اللغة وارتباطه بمهمّة النهوض ومشاريعه؛ واللغة وحركتها وملاءمتها للتغير والتحول والتبدل وانفتاحها في تجلياتها الأسلوبية؛ في هذا المقام لا ننظر إلى معارك حول اللغة بين ثلاثي فذّ، فنصير أسرى لها في الحكم والتقييم؛ (عباس العقاد وطه حسين ومصطفى الرافعي). العقاد؛ العقل الذي يبني من لغته البرهان والحجّة فيعلمك عقلا ومنطقا، وحجّة وبيانا؛ كانت كتبه العبقريات ترسم الشخصيات بلغة المنطق الحازم والمُشرق معا، وكنت قد درست “عبقرية خالد” في المرحلة الثانوية، فرأيت في لغته الإحكام والإتقان والمنطق والحجّة والبرهان، وجعلني هذا أقرأ كل “عبقريات” العقاد لمحبّتي أسلوبه، وبمعنى أدقّ، منهجه ونسقه اللغوي. الثاني طه حسين، إذ تزامن مع ذلك نصّ تقرّر علينا في المرحلة نفسها له عن “الحاضنة أم أيمن”، ففاض علينا من اللغة عذوبةً، فتولدت من بين كلماته الطلاوة واليُسر والسلاسة، وكان نص الحاضنة نثراً، إلا أنني قد قرّرت في نفسي أن أحفظه ليُسر أسلوبه، وسلاسة نظمه النثري، فأحببتُ ذلك أيما حبٍّ لقلم هذا الرجل وأعاجيبه في نقل الصورة، وكأنه يرسمها بريشة أسلوبه، وبألوانٍ من تركيباته، فأنتج لوحة “الحاضنة” التي لا تزال تعلق بذهني ووجداني. إنها لغة القلب والوجدان، وهنا تعلّقت بطه حسين، وإذ بي في المرحلة نفسها أدرس “الشيخان”، فما رأيته إلا إبداعاً حقيقيّاً، ليس لعقل جامد أو بارد، بل إقناع لوجدان متدفّق وعاطفة راشدة تفيض.

الثالث حجة الأدب وفقيه اللغة مصطفى صادق الرافعي. في المرحلة الثانوية، كنتُ أفتش في مكتبة والدي الذي كان درعمياً (خرّيجاً في دار العلوم) وأستاذ اللغة العربية، فوقعتُ على كنزٍ أدبيٍّ وفكري، لغة وكأنها الحكمة البارقة، وفكرٌ وكأنه هداية فكرية، وجامع بين معاني الحكمة الفاصلة ومغازي الرشد النابع من أصول الهداية، فوجدتُه أحياناً لقلمه وكأنه يكتب بقلبه. وفي أحيانٍ أخرى، يكتب بعقله الراشد المهتدي بالحكمة والرسالة الكامنة في كتبه مهما تنوّعت. وحففتُ أقرأ المجلّدات الثلاثة، وهو الكاتب عن المجتمع والنفس والسياسة في مقطوعاتٍ لغويةٍ أدبية. وهنا توقفت عند معنى الأدب الذي عرفتُ من يومها لماذا سُمّي هذا الجنس الأدب، لأنه أدب التربية والتهذيب، والأخلاق والفضائل، والترتيب والتعليب، فرأيتُ، في كتابه، جمعاً ناظماً بين القلب والعقل في فرادةٍ لا تغيب، ورشدٍ لا يُغفل، وحكمة لا تختلف.

ووجدت هؤلاء الثلاثة من علماء اللغة الأفذاذ وقد نظمت اللغة بينهم، وفرّقتهم معارك عدّة، فكيف استوعبت ذاكرتي اللغوية كلاً منهم، خطرت على بالي فكرتان رضيتُ بهما تفسيراً وتأويلاً: تمثّلت الأولى في أنساق اللغة المفتوحة، والتي جعلت كل هؤلاء يجتمعون في مشكاة اللغة الواحدة، التي أنتجت أنوار اللغة المتنوعة، فجعلوا منها نوراً على نور، وكل أساليبهم ومناهجهم من أنوار تلك المشكاة، ومن تنوّع مناهجها، ومن اختلاف أساليبها ومقاصدها؛ ومعانيها ومغازيها؛ ونظمها ومبانيها؛ فهذا ينادي على عقل اللغة وبرهانها، وذاك يحشُد كل مداخل الإقناع الوجداني وعذوبة التأليف؛ والتآلف بين كلمات اللغة؛ والأخير يخاطب عقلي وقلبي، رشدي ووجداني، بنظم ذلك كله فيدرأ تناقضاً متوهّماً وخصومةً مصطنعة بين النقل والعقل؛ وبين الحكمة والرشد؛ وبين القلب والفكر.

اللغة وحقولها وعوالمها لم تكفّ يوماً عن توليد المباني والمعاني، وقدرتها على المواكبة والتنوّع

وتقع الثانية في هذه المقولة الذهبية والحكمة السائغة التي تفسّر أمر الاختلاف بينهم إلى حد الدخول في معارك فكرية وثقافية، وما لحقها من أوصافٍ سلبية، كل منهم يكيل للآخر منها، وهي “المعاصرة حجاب”، بل فطن علماء الجرح والتعديل إلى ذلك من خبرات مشاهدة، ومن ملاحظة متواترة وقالوا “لا يؤخذ قول النظير في نظيره، ولا الندّ مع ندّه”.

يوضح ذلك أديبٌ مقتدرٌ وقصصيٌّ بارع، أحمد إبراهيم؛ حينما يؤكّد على “فكرة مركزية في فهم اللغة بوصفها مرآة للإنسان ووعيه وتاريخه، لأنها تدلّ على أن الأسلوب ليس زخرفاً إضافيّاً، بل هو الطريقة الكاشفة عن العقل في القول، والإحساس في العبارة، لكن هذا الأسلوب يحتاج لغة غنية تسمح لكل ذي موهبة أن يمتلك أسلوبه الخاص، ولو شئنا الدقة لقلنا يمتلك طريقته الخاصة في التفكير عن طريق اللغة. إذن، اللغة وحقولها وعوالمها لم تكفّ يوماً عن توليد المباني والمعاني، وقدرتها على المواكبة والتنوّع، تكشف نظرة مدققة إلى تراثنا الحديث عن سحر اللغة من خلال ما امتلكه أدباؤنا ومفكّرونا الكبار في الأدب العربي الحديث من أساليب خاصة بكل واحد منهم. ويمكن بسهولة أن نلمس هذه الحقيقة في أوضح صورها عند كلٍ من طه حسين بعذوبة نثره ورهافته، وعبّاس محمود العقاد بمنطقه وتحليله، ومصطفى صادق الرافعي الذي يجمع بين العذوبة والمنطق”.

إنها المقدّمة الأساسية في سؤال اللغة نثبتها بانفتاح اللغة واتساع ساحتها لكل تنوّع في أنساقها وتجلياتها اللغوية؛ فلنتدبّر هذا ونحن نتعرّض لسؤال اللغة.

المصدر: العربي الجديد