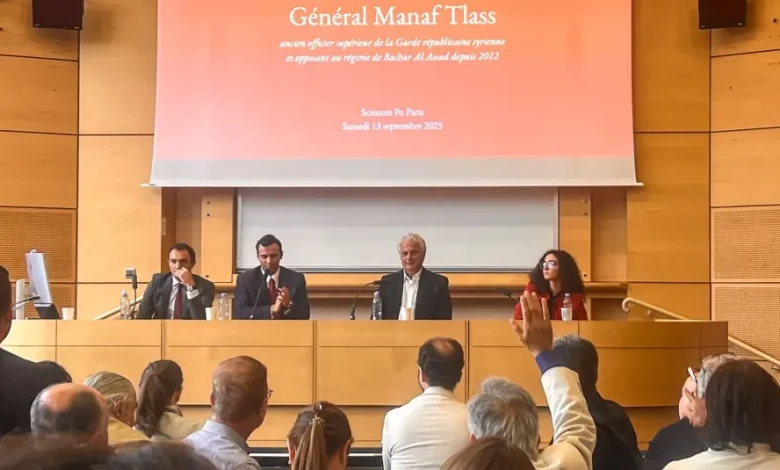

ما أن أُعلن عن محاضرة لمناف طلاس في باريس، حتى بدأ الهجوم عليه في السوشيال ميديا، وبالوتيرة نفسها استمر الهجوم عقب المحاضرة. كان مفهوماً فور الإعلان أن طلاس سينتقد السلطة الجديدة، من دون دعوة للانقلاب عليها، فشروط الانقلاب غير متحققة، لا بموجب وزنه في الساحة السورية، ولا بموجب توجّه دولي لإسقاطها. ومَن يعرف فرنسا يعلم أن محاضرة من هذا القبيل لا تقف وراءها قوىً مخابراتية، ولا مخططات دولية؛ بل هناك الكثير من النشاطات المشابهة يومياً، وليس مستغرباً أن تُستضاف أية شخصية سورية للتحدث بعد المتغيرات في سوريا.

يسهل النيل من مناف طلاس، فقد كان مقرَّباً على نحوٍ شخصي من بشار الأسد، ولأبيه من قبل سيرة مماثلة من الأسد الأب. وعندما اختلف مع بشار الأسد، على خلفية استخدام العنف ضد الثورة، لم يعلن انشقاقه كما فعل ضباط آخرون، وبقي منزوياً عن أوساط المعارضة. لكنْ كان اسمه متداولاً في بعض السيناريوهات، بين الحين والآخر، بصفته وجهاً مقبولاً من المعارضة، وقد يكون مقبولاً من مؤيدي الأسد، حيث يساعد ماضيه العسكري على ضبط هذا الجانب.

إذن، طُرح اسم طلاس مراتٍ عديدة مُرشَّحاً لتوافق دولي، لا لوزن شعبي يتمتع به، وهذا ليس انتقاصاً منه، فالواقع السوري يفيد بأن الشعبية تأتي مع السلطة، لا من معارضتها. على ذلك، يُفترض ألا يستثير ظهور طلاس أنصار السلطة؛ إذ لا شعبية له، إلا إذا كان ثمة تخوّف من أن يكون مرشَّحاً من الخارج، وقد أشرنا إلى غياب المعطيات التي تجعله مرشّحاً دولياً، والتجربة السورية تفيد بأن التوافق الدولي وتنفيذه لا يتطلبان تمهيداً.

حيّز الاهتمام المفرط الذي ناله طلاس، بالتهجّم عليه في السوشيال ميديا، لا يبرره سوى ذلك الميل الجارف لدى أنصار السلطة إلى تحطيم فكرة المعارضة من أساسها. وقد حدث شيء مشابه في مناسبات مشابهة، وإن لم يكن بزخم الهجوم على طلاس. فرجل الأعمال المعروف أيمن الأصفري تعرّض للهجوم اللاذع أيضاً، لمجرد خروجه في مقابلة تلفزيونية انتقد فيها نهج إدارة الشرع، ولم يتوقف الهجوم إلا عندما استقبله الثاني، فاعتُبر استقباله مكرمة بعد انتقاداته. أيضاً، لم يسلم برهان غليون من التهجم عليه، على خلفية انتقاده أداء الشرع، وغليون هو أول رئيس للمجلس السوري الذي كان أول ممثّل معترف به للثورة السورية، ثم توقف الانتقاد عندما استقبله الشرع.

اُقيم مؤخراً لغليون العديد من الندوات في العديد من المدن السورية، وظهر في لقاء تلفزيوني على الإخبارية السورية، وتداول ناشطون مقطعاً له يقول فيه إنه الآن معارض. يسأله المحاوِر: معارض؟ معارض لمن؟ يجيب غليون: معارِض بمعنى المعارضة الإيجابية، مش اللي بيسبّ…

ومن المؤسف حقاً لشخص بتجربة غليون أن يُضطر إلى وضع تصنيفات للمعارضة، بين إيجابية وسلبية! فهو يعلم أكثر منا أن مثل هذه التصنيفات غير واردة إطلاقاً في الأنظمة الديموقراطية، فالمعارضة هي المعارضة والسلطة هي السلطة، وتوجيه النقد للأولى منهما يكون على أساس ما تطرحه من أفكار أو برامج، لا على أساس تصنيف لا بد أن ينال من أحقّية المعارضة ككل، لأن معيار ما هو إيجابي وما هو سلبي ذاتيٌّ إلى حد كبير، ومن المرجَّح استخدامه على أسوأ تأويل.

على العموم، حملات الهجوم الواسعة على أشخاص بعينهم رافقها مثقفون بكتابات عن المعارضة المرفوضة، مع كلام عمومي عن معارضة وطنية مقبولة. أصحاب هذه الأطروحات تداولوا أوصاف من قبيل: المعارضة الوطنية، المعارضة الإيجابية، النقد الإيجابي لا الهدّام… في المقابل جرى تداول نعوت تُلصق بالذين ينتقدون السلطة خارج جدول المسموح به، فيُقال عنهم إنهم حاقدون على السلطة لأسباب أيديولوجية، ويُقال إنهم يساريون، كأن اليسار (بصرف النظر عن أحقية نقده) تهمة معيبة، ويُقال إنهم ناقمون لعدم نيلهم حصة من كعكة السلطة، بل وصل الأمر إلى اتهامهم بأصحاب العقول المريضة… إلخ.

وفق هذا المنظور، يكاد لا يتبقى من كلام معارض مشروع، والتصنيفات أعلاه تلعب دوراً ترهيبياً؛ إذ من المعلوم أنها تُستخدم لخدمة هوىً سياسي محدد. والذين يضعون التصنيفات لا يقدّم أحد منهم نموذجاً عن المعارض الوطني الإيجابي؛ أي إن أحداً منهم لا يقوم بدور المعارض الوطني الإيجابي، ذي العقل غير المريض، كي يكون أمثولة إيجابية لغيره. انشغال هؤلاء، ودأبهم الذي لا يكلّ، يظهر في مهاجمة المعارضين فقط لا غير!

ومما يرفضه هؤلاء بشدة، ويأنفون منه، أيّة مقارنة مع العهد البائد. إلا أن المقارنة تحضر بشدة، خصوصاً مع الفترة الأولى لاستلام بشار الأسد السلطة، وما سُمّي آنذاك “ربيع دمشق”. فبشار أعلن عن قبول الرأي الآخر، في حين تولّى أنصاره التهجم على كل الآراء الأخرى، والتي كانت إصلاحية بمجملها، لا انقلابية على حكمه. اتُّهم آنذاك معارضون بأنهم حاقدون، وهذا ما استفزّ الكاتب المعارض بكر صدقي ليكتب مقالاً بعنوان: نعم.. أنا حاقد. وظهر روائي معروف جداً على شاشة التلفزيون الرسمي ليصف المعارضين بأنهم مرضى، وراح غيره يهاجم المعارضة مفرِّقاً بين وطنية وأخرى غير وطنية، حيث أيضاً لم يقدّم هؤلاء نموذجاً عن تلك المعارضة الوطنية المحبوبة.

وخارج المناسبات الكبرى، مثل ربيع دمشق ثم اندلاع الثورة، كان إعلام الأسد يواظب على التفريق بين نقد إيجابي بنّاء وآخر سلبي هدّام. هكذا كان أيضاً دأب ماكينته للهندسة الاجتماعية، والتي تبدأ مع الطفولة بتنظيم طلائع البعث. في المحصلة، كان يُنظر إلى كل نقد عميق أو جذري على أنه سلبي، ليكون من المستحسن تحاشي النقد بكل أنواعه؛ إذ لا يُعرف متى يُصنَّف إيجاباً أو سلباً. الحديث عن نقد إيجابي وآخر سلبي عاد إلى التداول في مواجهة أي انتقاد للسلطة، وقد يكون الأقرب إلى الواقع القول إنه لم يخرج من التداول أصلاً ليعود إليه.

من المؤكد أن نقد المعارضة ضروري، بل ضروري جداً أيضاً. أما الاكتفاء بنقدها مع التطبيل للسلطة مباشرةً أو مواربةً فشأن آخر، هو سلوك أقرب إلى الاستقواء عليها إذا صدر عن ضعفاء غير واعين، وأقرب إلى البلطجة إذا صدر عن أشخاص يريدون تصحير الحياة السياسية السورية من أجل الاستئثار بالسلطة. والمستغرب أكثر أن يتذرّع بعض المتهجّمين على المعارضة بأن السلطة جديدة، وورثت حملاً ثقيلاً، ويجب الترفّق بها ومساعدتها. في حين أنهم هم أنفسهم لا يرون أن المعارضة أضعف من السلطة بمراحل، ولا تمتلك مفاتيح القوة التي تمتلكها السلطة برغم ثقل تركة الأسد، وعليه تحتاج المعارضة للترفق بها وفق المنطق نفسه، إذا كان يُراد للحياة السياسية المضي قدُماً.

إذن، مَن هو المعارض المقبول في سوريا السعيدة؟ فسوريا التي يصوّرها هؤلاء بإيجابية مطلقة، بغنىً عن النقد والمعارضة. هذا ليس سؤالاً استنكارياً، لنقل إنها أمنية صغيرة، بعد الهجوم على المعارضة غير المقبولة؛ أن يقدّم لنا أصحاب الهجوم دفتر مواصفات بالنقد البنّاء، والمعارض الوطني المقبول.

المصدر: المدن