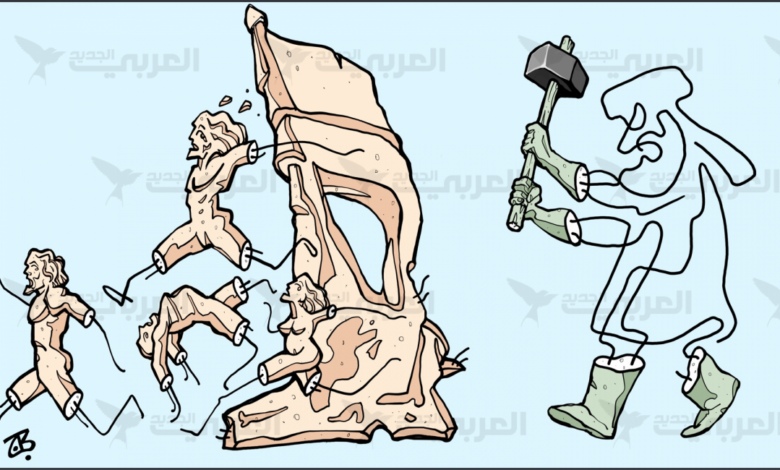

في العلاقة الملتبسة بين الفنّ والسلطة، لطالما كانت التماثيل والنُّصُب أشبه بآثار سردية أكثر منها أعمالاً فنّيةً خالصة، فهي لا تعبّر عن جماليات النحت وعبقرية الفنّان فقط، بل تتجسّد أدواتٍ سياسيةً تُفرَض على الذاكرة الجمعية، وتعيد قولبة الذوق العام وفقاً لمنظومة الحكم. تمثال القائد، الجندي المجهول، الفارس الراكب، الأم الحزينة… رموزٌ لا يُراد منها أن تُرى فحسب، بل أن تُفهم وتُستبطَن وفقاً لخطاب سلطوي محدد. هي ليست مجرّد أعمال نحتية تُعجِب أو لا تُعجِب، بل “نصوص” مفروضة على المشهد البصري العام. لكن ماذا يحدث حين تنقلب الأنظمة؟ حين تنهار السرديات التي دعمت تلك الرموز؟ هل يحيا الفنّ رغم موت راعيه؟ أم يُدفن معه في حفرة السياسة العابرة؟

ليس كل ما خُلق في ظلّ الطغاة مُداناً، فقد يولد الجمال حتى من رحم التناقض

شهد العالم لحظات سقوط صاخبة، كانت فيها التماثيل أول الضحايا الرمزية. حين انهار الاتحاد السوفييتي، تساقطت تماثيل لينين وستالين كما لو أن سقوط الحجر إعلان بداية زمن جديد. في العراق، كان إسقاط تمثال صدّام حسين في ساحة الفردوس حدثاً مشهدياً بامتياز، كان مسرحيةً مدروسةً بحرفيةٍ عاليةٍ من قوات الاحتلال الأميركي. ومع ذلك، كانت له دلالة عميقة في ذاكرة العراقيين، إذ عبّر عن كسر هيبة التمثال الذي طالما راقبهم بصمت قاسٍ. وفي الولايات المتحدة، اندلعت موجة انتقادات رافقت تمزيق النُّصُب التذكارية لجنرالات الكونفدرالية، ترافقت مع حراك “حياة السود مهمّة”، وفتحت الباب لسؤال مزعج: هل من الأخلاقي أن نُبقي على رموز تتناقض مع قيم العدالة والمساواة، ولو كانت تماثيلَ فنّيةً أو معماريةً؟ هل للذائقة الجمالية أن تفصل نفسها عن الخلفية الأخلاقية والسياسية للعمل؟ وهل تسقط التماثيل لأنّها قبيحة فنّياً؟ أم لأنها تمثّل قيماً منبوذةً؟ والسؤال الأكثر خطورةً الذي يطرحه هذا الجدل هو: هل يمكن تفكيك رمزية التمثال السياسية من دون تفريغه من معناه؟

خلال عملي في الصحافة الثقافية، التقيت النحّات السوري الراحل عبد الرحمن المؤقّت عدّة مرّات. كان من أبرز النحّاتين السوريين الذين اشتغلوا في النحت التجريدي والرخامي بجمالية عالية. لطالما أدهشتني قدرته على خلق توازن بصري بين الكتلة والفراغ، وكأنّه يزن الكتلة كما يزن شاعرٌ كلماته. في أواخر التسعينيّات، وخلال ملتقى نحت دولي في اللاذقية، كانت اللحظة السياسية آنذاك لا تزال تعيش تداعيات سقوط المنظومة الاشتراكية. عرفت حينها (كما يعرف كثيرون) أن الفنّان المؤقّت أنجز أعمالاً نصبية عديدة ذات طابع رسمي، من بينها تماثيل لحافظ الأسد، ولنجله باسل الأسد (كان يفترض أن يكون الوريث المؤهّل للحكم، لولا حادث سير أودى بحياته في 1994)، أبرزها تمثاله “الفارس” الضخم عند المدخل الشمالي لمدينة حلب. حينها، طرحتُ عليه سؤالاً لم يكن من السهل الإجابة عنه: “ما شعورك وأنت فنّان ترى أعمالك ترتبط بشخصيات حكمت سورية في مرحلةٍ قد لا تدوم؟ ما مصيرها إن تغيّر الزمن وتغيّر النظام؟”… طلب مني إغلاق آلة التسجيل، ثمّ أجابني بهدوء يشبه الصمت: “أتمنّى أن ينظر الناس إلى هذه الأعمال من منظورها الفنّي، لا السياسي. أعلم أن هذا صعب، لكنّي أتمنّاه. في أوروبا، حين انقلب الناس على الكنيسة، لم يهدموا الكاتدرائيات، بل حفظوها، لأنها أصبحت جزءاً من الذاكرة الثقافية لا من السلطة الحاكمة”.

ما يبقى حقّاً قدرتنا أفراداً وشعوباً على إنتاج علاقة أكثر وعياً مع الفنّ، علاقة لا تنظر إليه وسيطاً سلطوياً، بل مرآةً محتملةً للحقيقة.. أو للندم

كان كلامه نبيلاً وصادقاً، لكنّه (ربّما من فرط النقاء) أغفل حقيقةً دامغةً: حين يسقط الاستبداد، لا تُفكِّك الشعوب الرموز برفق، بل تقتلعها من الجذور، من دون تمييز بين الفنّ جمالاً والرمز قمعاً. وما حدث لاحقاً في سورية، من تحطيم لنُصُب شهداء الجلاء بحجّة إعادة تأهيل الساحة، ونقل النُّصُب إلى مكان آخر، وإسقاط باسل الأسد عن صهوة جواده في حلب مع انهيار النظام (كلاهما لعبد الرحمن المؤقّت)، وتخريب تماثيل أبو العلاء المعرّي وأبو فراس الحمداني، وحتى إطلاق النار منذ سنوات على تمثال ناجي العلي في لبنان، يعكس ذهنيةً انتقاميةً لا تميّز بين التوظيف السياسي للفنّ، والقيمة الجمالية التي قد تكون منفصلةً عن السياق. هل كان ناجي العلي طاغيةً ليُطلق عليه الرصاص بعد مماته مرَّتَين؟ هل أبو العلاء المعرّي كان أداة سلطة كي يُسحل تمثاله في ساحة عامّة؟ لا شيء يبرّر هذا العبث، سوى فقدان البوصلة. في مثل هذه اللحظات، لا تنهار الرموز فقط، بل تنهار أيضاً العلاقة مع الجمال. أن تُدمَّر نُصُب الشهداء لا يعني سقوط النظام، بل سقوط الذائقة. أن يهان تمثال شاعر أو فيلسوف، ليس تطهيراً رمزياً، بل قطيعة مريرة مع الذاكرة الثقافية. هناك كثير من الناس ليسوا من أنصار الفنّ الدعائي، ولا يؤمنون بأن الأعمال التي تُسخَّر لتجميل وجه الطاغية تستحقّ الخلود. لكن من جهة أخرى، كثير من هذه الأعمال يكسب حياةً مستقلّةً، ينجو أحياناً من نيات صانعه، أو من سياقه السياسي، ليصبح أثراً جمالياً أو حتى شاهداً بصرياً على زمن ما.

لا يتعلّق الأمر هنا بالتمثال وحده، بل بالمنظومة التي تقرّر مصيره: هل لدينا القدرة (مجتمعات عربية ومسلمة) أن نقيم علاقةً ناضجةً مع الفنّ؟ علاقة لا تُخضعه للسلطة، ولا تصفّي من خلاله حساباتها؟ هل نستطيع أن ننظر إلى التمثال عملاً بصرياً، لا بياناً سياسياً، أم سيظلّ الفنّ عندنا رهينةً بين المطرقة والمنفى، أو بين الساحة والمذبحة؟ لعلّ السؤال الأصعب لا يتعلّق بمصير التمثال، بل بمصير علاقتنا معه. فحين تسقط الأنظمة، يمكن للناس أن يُسقطوا رموزها، لكن ماذا يفعلون بالفنّ المرتبط بها؟ هل يحرقون الذاكرة، أم يعيدون تأويلها؟… في أوروبا الشرقية، اختارت شعوب جمع تماثيل الطغاة في حدائق مفتوحة متحفاً للحقبة الماضية، لا تكريماً، بل تذكيراً. مشهد تمثال ستالين وهو يقف في العراء محاطاً بأشجار خاوية وسماء رمادية له من الرهبة ما يكفي كي يتحوّل درساً بصرياً في الذاكرة السياسية. ربّما نحن بحاجة إلى حديقة مشابهة، لا ندفن فيها التماثيل، بل نُخرجها من ساحة السلطة إلى فسحة التأمل، فلا يجب أن يُحاكم الفنّ على نوايا السلطة، بل على قدرته على تجاوزها.

تأتي الانهيارات في بلادنا دفعةً واحدةً، وتتحوّل الرموز فجأة أهدافاً للغضب، لا يُستثنى منها تمثال ولا قصيدة ولا رواية، ولا حتى واجهة متحف

في قلب أوروبا الغربية، حتى في مدينة تور الفرنسية حيث وُلد الكاتب والطبيب والراهب الساخر فرانسوا رابليه، لا تزال الذاكرة تقاوم النسيان، ولكن بطريقتها الخاصّة، فثمّة نقاشات حامية حول ما إن كان يجب الإبقاء على بعض التماثيل المرتبطة برابليه، نظراً لما يراه بعضهم “تواطؤاً أخلاقياً” مع قضايا العبودية أو التمييز، رغم أن شخصية رابليه (في سياقها التاريخي) كانت ثوريةً وساخرةً ومناهضة للسلطة الكَنسية. ليس هذا التوتّر بين الإرث والقراءة الأخلاقية الحديثة حكراً على منطقتنا، لكنّ الفرق (ربّما) في مستوى النقاش وحدّته، وفي مساحة الوعي المتاحة. في تور، لا أحد يهاجم التمثال بالفأس، بل يُناقش رمزيته في المجالس البلدية والجامعات. أمّا في بلادنا، تأتي الانهيارات دفعةً واحدةً، وتتحوّل الرموز فجأة أهدافاً للغضب، لا يُستثنى منها تمثال ولا قصيدة ولا رواية، ولا حتى واجهة متحف. في النهاية، لن تبقى كلّ التماثيل، ولن تُنسى كلّ الرموز. لكن ما يبقى حقّاً، هو قدرتنا أفراداً وشعوباً على إنتاج علاقة أكثر وعياً مع الفنّ، علاقة لا تنظر إليه وسيطاً سلطوياً، بل مرآةً محتملةً للحقيقة.. أو للندم.

ما بين النبش في ذاكرتنا الجمعية وشهوة الانتقام من الماضي، علينا أن نعيد التفكير بعلاقتنا مع الفنّ في الفضاء العام، فليس كلّ تمثال وثناً، ولا كلّ نصب دعاية، وليس كل ما خُلق في ظلّ الطغاة مُداناً، فقد يولد الجمال حتى من رحم التناقض. ولعلّ السؤال ليس لماذا صُنِع هذا التمثال، بل هل ينبغي لنا أن نحمي ما هو جميل، حتى حين لا نتّفق مع رمزيته؟

المصدر: العربي الجديد