يشكل التراث العمراني في سوريا، أحد أهم التعبيرات المادية عن الهوية الثقافية والتاريخية للمجتمع السوري. فالبيت التقليدي لم يكن مجرد مأوى، بل هو نظام اجتماعي واقتصادي متكامل، يجمع بين الخصوصية والانفتاح الداخلي، ويعكس القيم السائدة والعادات المحلية. وتُظهر العناصر المعمارية؛ كالفناء الداخلي، واستخدام الماء والنبات، والتنظيم المكاني، اِنسجاماً دقيقاً بين الاحتياجات البيئية والاجتماعية، ووعياً عميقاً بجماليات العيش المشترك.

ورغم تعدد الأنماط العمرانية بين مناطق سوريا (دمشق، حلب، الساحل، البادية)، إلا أن هناك سمات موحدة أبرزها: مركزية الفناء، التكامل بين الوظائف المنزلية، والارتباط بالبيئة المحيطة. ويمنح هذا التنوع مع الوحدة طابعًا خاصًا للعمران السوري التقليدي، يجعله مرآة للهوية الجمعية وذاكرة المكان. وتطوّر التخطيط العمراني في سوريا عبر مراحل تاريخية، بدءاً من العصور الإسلامية التي أرست نموذج المدينة ذات الشوارع العضوية، والأحياء المتماسكة، والمراكز الدينية والخدمية المتداخلة. ومن ثم في العهد العثماني، حين استُحدثت منشآت جديدة (كالتكايا والخانات) ضمن نسيج المدن القائمة من دون قطع مع التراث السابق.

وفي أواخر القرن التاسع عشر، بدأت التأثيرات الغربية تظهر في شكل الشوارع المنتظمة خارج الأسوار، وتزايد استخدام مواد البناء الحديثة. وتعزز هذا الاتجاه خلال فترة الانتداب الفرنسي من خلال التخطيط الشبكي، وإنشاء أحياء ذات طابع أوروبي. لكن رغم هذا التحول، بقيت مراكز المدن القديمة حية وفاعلة حتى منتصف القرن العشرين، مما أدى إلى تداخل واضح بين القديم والحديث، وصراع رمزي بين الحداثة والهوية الأصلية.

- تنوع الأنماط السَّكنية بين المناطق السّورية

تُظهر العمارة السكنية في سوريا تنوعاً تاريخياً غنياً، ومتعدد المستويات، يعكس التباين الجغرافي والمناخي والثقافي بين المناطق السورية المختلفة، ويُجسد في الوقت ذاته وحدة ثقافية كامنة في وظائف المسكن التقليدي وفضائه الاجتماعي. ويتمثل هذا التنوع في مجموعة من النماذج المعمارية التي تطورت محلياً، لتلبّي حاجات السكان المادية والرمزية، ضمن شروط بيئية ومجتمعية خاصة. وتتجلى في الأنماط الآتية:

- البيت الدمشقي، وهو يتّسم بانغلاقه على الخارج وانفتاحه الداخلي حول صحن مركزي مزروع ومحاط بالغرف، وتُزينه نافورة (بحرة) تُلطف الجو وتعزز الخصوصية. ويقسّم البيت إلى جناحين: استقبال (السلاملك) ومعيشة عائلية (الحرملك)، وتُزين الأسقف بزخارف “العجمي”، ما يعكس الذوق الفني والهوية الثقافية الدمشقية.

- البيت الحلبي، وهو يحافظ على تنظيم الفناء المركزي، ويُبنى بالحجر الكلسي الأبيض بأسلوب قَصَري في أوساط الميسورين. يضم إيوانًا شماليًا، وبحرة هندسية، وغرفًا مرتبة وفق وظائف دقيقة. ويتميّز باستخدام زخارف غنية وأسقف خشبية مزخرفة، ويعكس توازنًا بين الفخامة والخصوصية.

- البيوت القبابية الطينية في البادية والجزيرة الفراتية، تُبنى من الطوب المخلوط بالتبن من دون دعامات خشبية، ما يجعلها منخفضة الكلفة وملائمة للمناخ الصحراوي. توفّر عزلاً حراريًا طبيعيًا، وتُشيّد غالبًا بتعاون مجتمعي. رغم تراجع استخدامها، بدأت جهود لإحيائها ضمن مشاريع الاستدامة.

- البيوت الساحلية، حيث كانت تُبنى بالحجر الكلسي أو الرملي، وتُغطى أسقفها بالقرميد الأحمر. وتتلاءم مع المناخ الرطب والزراعة، وتضم شرفات وأفنية خلفية. في القرى الجبلية، تُبنى بطابقين، وتتميز بتفاصيل بسيطة مستوحاة من العمارة الفينيقية والرومانية، في حين تراجعت في المدن لصالح الطرز الحديثة.

- البيت الحوراني وجبل العرب، وتميز باستخدام البازلت الأسود وتسقيف القناطر من دون خشب، ويضم أجنحة متعددة منها “المضافة” لاستقبال الضيوف. ويعكس تماسكًا وظيفيًا وبنائيًا يجمع بين الحياة الزراعية والضيافة، ويعبر عن تقاليد راسخة في الاستقلالية والمتانة المعمارية.

- التحولات السَكنية في المدن والأرياف السورية في القرن العشرين

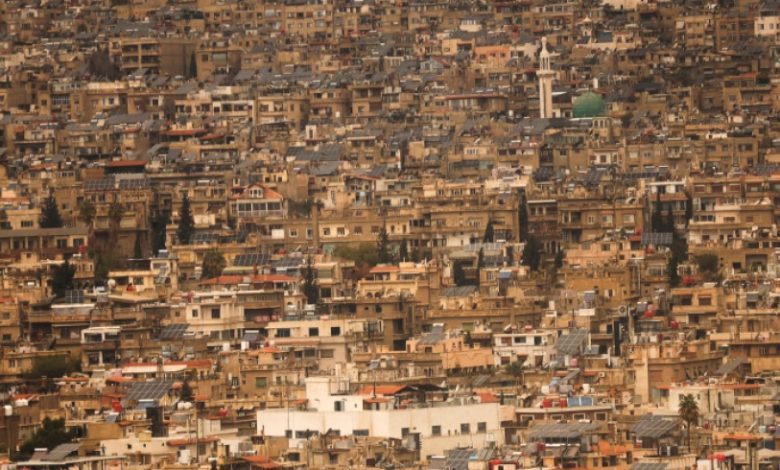

شهدت سوريا في القرن العشرين تحولات عمرانية جذرية غيّرت طبيعة السكن والبنية الحضرية. فقد حلت الأبنية الخرسانية متعددة الطوابق محل المساكن التقليدية، وانتشر نمط الشقق السكنية العمودية كخيار رئيسي، مترافقًا مع استخدام مواد بناء صناعية وتخطيط شبكي للشوارع. وهذا التحول أضعف مفاهيم الخصوصية والعيش الجماعي التي ميزت العمارة التقليدية، مثل الفناء الداخلي والحياة الأسرية الممتدة. ومع ذلك، احتفظت المراكز التاريخية في دمشق وحلب وحمص بجزء من طابعها المعماري بوصفه ذاكرة مادية وهوية حضارية مجتمعية راسخة.

- التمدين وتحوّلات السكن

بعد الاستقلال عام 1946، تسارع التمدين بفعل النزوح من الأرياف إلى المدن، مما أدى إلى توسع عمراني كبير، تزامن مع اعتماد الدولة على تخطيط حديث وشوارع عريضة وأحياء جديدة. في الخمسينيات والستينيات، برزت الأبنية الحديثة التي افتقرت غالبًا للانسجام البيئي والثقافي. وقد استُبدل البيت العربي بنمط الشقق، مما أضعف البنية الاجتماعية التقليدية. كما ظهرت أحياء الفيلات الراقية في دمشق وحلب، بتأثير غربي واضح في التصميم، ما زاد الفجوة مع العمارة المحلية. ورغم بعض المكاسب في البنية التحتية، فإن هذه التحولات أدت إلى تدمير أجزاء من النسيج العمراني التقليدي، وأسهمت في نمو الأحياء العشوائية حول المدن، مما أثّر سلبًا على الهوية المعمارية والاجتماعية الأصيلة.

- العمارة مرآة للقيم الثقافية والاجتماعية

عكست العمارة التقليدية البنية القيمية للمجتمع السوري، حيث كان التصميم يحافظ على الخصوصية والتكافل العائلي. انغلاق المنازل نحو الخارج، وانفتاحها على فناء داخلي، يعكس ثقافة الصون والاحترام، ويعزز روابط الأسرة الممتدة. كما كرّست هذه البنية دور كبار السن ودعمت مفهوم العائلة كمركز اجتماعي. وأما الأحياء التقليدية، فقد صُممت كمجتمعات صغيرة متماسكة، عبر تقسيمات إلى “حارات” وأزقة ضيقة، تُوفّر الأمان والرقابة المجتمعية. كذلك راعت المنازل الفصل بين الجنسين من خلال تصميم داخلي واضح الوظائف. هذه القيم تراجعت تدريجياً مع التحولات العمرانية الحديثة.

- السلوك الجمعي وتجلياته المعمارية

لم تلبِ العمارة التقليدية الاحتياجات المادية فقط، بل أسهمت في تأطير السلوك الاجتماعي. فوجود “المضافة” أو “المجلس” في البيوت الريفية والبدوية عكس ثقافة الكرم والتواصل المجتمعي. كما أسهم دمج عناصر الطبيعة داخل البيت؛كالنوافير والحدائق الداخلية، في تعزيز الراحة النفسية، ما سبق بكثير مفاهيم التصميم البيئي الحديثة. وبالتالي، لم تكن العمارة شكلاً جمالياً فقط، بل كانت جزءًا من نظام اجتماعي – ثقافي متكامل.

- أثر المتغيرات السياسية على النظام العمراني السوري في أواخر القرن العشرين

قبل الثورة، تسارعت عمليات التمدين، وازداد الاعتماد على نمط السكن العمودي، ما أدى إلى تراجع البيت التقليدي. وقد شُهدت حملات تحديث عشوائية منذ السبعينيات، دمرت خلالها منازل تراثية وأُقيمت مبانٍ إسمنتية من دون مراعاة للهوية المعمارية. كما أسفرت سياسات النظام السوري البائد عن تغييرات ديمغرافية واسعة، نتج عنها أحزمة من البناء العشوائي حول المدن الكبرى، وخاصة على أطراف دمشق وحمص واللاذقية، وبحلول عام 2011، كانت نسب كبيرة من البناء في المدن، وتحديداً دمشق، خارج التخطيط الرسمي، وتفتقر إلى البنية التحتية والبعد الثقافي، مما يعكس انفصالًا متزايدًا بين العمران الحديث والهوية الاجتماعية والثقافية السورية الموروثة.

- الثورة السورية وتأثيراتها على واقع العمارة السورية

شكلت الثورة السورية منذ عام 2011 تغيراً جذرياً في واقع العمارة السورية، فقد طال التدمير عدداً كبيراً من المواقع التاريخية نتيجة للعمليات العسكرية التي قامت بها قوات نظام الأسد، وتعمد تدمير الأحياء السكنية في المدن والأرياف، والمعارك المحتدمة بين قوات الأسد وحلفائه الإيرانيين والروس مع الجيش السوري الوطني “الحرّ”، والقوى العسكرية المعارضة للنظام، وكذلك دور تنظيم داعش التخريبي، وهيمنة قوات سوريا الديموقراطية (قسد) على مدن وبلدات سورية واسعة في الشمال الشرقي (الجزيرة الفراتية)، فضلًا عن أعمال التخريب والنهب من أطراف عدة. وتُعدّ مدينة حلب القديمة المثال الأبرز على هذا الدمار، إذ أظهرت التقارير أن ما يزيد عن 70% من بنيتها المعمارية قد تعرّض للضرر، في حين دُمّرت مناطق بكاملها بنسبة قاربت الـ100% في بعض الأحياء، مثل أجزاء من الأسواق المسقوفة التاريخية والبيوت الدمشقية الطراز.

وشهدت مدينة حمص، ولا سيما أحياء بابا عمرو وباب سباع وحي الوعر، والحميدية وباب هود، والمدينة القديمة، دماراً واسعاً طمس معالمها القديمة، في حين تضررت مناطق أخرى في دمشق وريفها، مثل الحجر الأسود ومخيم اليرموك ودوما وداريا وحرستا وعربين والقابون وجوبر وغيرها، كذلك امتدت الأضرار إلى بلدات وقرى تاريخية مثل بصرى الشام، ومعرة النعمان، وكفرنبل، وخان السبل، وسراقب، وجرجناز وتل منس، والغدفة، وسنجار، وكفرنبودة ومورك، وعدد كبير من قرى ريف إدلب وحلب وحماة، خاصة تلك التي تحتوي على بيوت قبابية تقليدية من الحجر والطين.

وتجاوز الضرر الجانب المادي ليشمل البعد الإنساني والاجتماعي؛ فقد أدّى النزوح الجماعي لملايين السوريين إلى إخلاء أحياء تراثية بكاملها من سكانها، وفُقدت بذلك الذاكرة الحية التي ارتبطت بهذه الأماكن. كما تحوّلت العديد من البيوت القديمة إلى مبانٍ مهجورة ومعرّضة للانهيار، في وقت ظهرت فيه مستوطنات جديدة غالبًا في مواقع غير مؤهلة عمرانياً، بما في ذلك محيط الآثار كما حصل في مدينة تدمر. ولا ننسى السعي الإيراني في محاولة التغيير الديمغرافي، وشراء الملكيات العقارية في دمشق وحمص وحلب ودير الزور وغيرها، والتي كانت خطراً وجودياً حقيقياً على المجتمع والثقافة السورية، وغريبة عن ثقافة هذا الشعب الأصيل.

وبعد سقوط نظام الأسد، بدأت مبادرات رسمية أممية، وجهود عربية سعودية وقطرية، وتركية، وطروحات إستراتيجية للحكومة السورية الانتقالية لإعادة صيانة التراث المادي العمراني للأماكن التاريخية من أسواق ومكتبات وفنادق ومساجد، وبالتوازي، برزت جهود أهلية ومجتمعية تقودها شرائح من المثقفين والناشطين المعماريين، تهدف إلى ترميم بعض البيوت التقليدية وإعادة توظيفها بوصفها مراكز ثقافية، أو مطاعم، أو متاحف محلية، مع الحفاظ على طابعها المعماري الأصيل. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأهالي العائدين إلى مدنهم وأحيائهم القديمة بعد سقوط النظام، أصرّوا على إعادة إعمار منازلهم القديمة وفقًا للنمط التراثي، في محاولة لإحياء هوية المكان ومواجهة محاولات محو الذاكرة الجمعية.

خلاصة القول

إن التراث العمراني السوري هو مرآة لهوية سورية حضارية ضاربة في جذور التاريخ، تجسّدت في البيوت والحارات والأسواق والمساجد والفضاء العام عبر أجيال متعاقبة. وإن ما أصابه خلال العقود الأخيرة من تهميش، ثم دمار ممنهج في سنوات الثورة السورية، شكل تهديداً لذاكرة المجتمع وهويته الثقافية. ولعل هذا الأمر تغير بعد سقوط نظام الأسد. وغدا اليوم الحفاظ على هذا التراث، وإعادة إحيائه هو مسؤولية وطنية وثقافية تتطلب إرادة سياسية، واستثماراً مؤسسياً، وتعاوناً مع الأمم المتحدة، والدول الصديقة لسوريا الجديدة، ولا بد من مشاركة مجتمعية واسعة تضمن نقله للأجيال القادمة بوصفه أحد مرتكزات الهوية الوطنية السورية الجامعة.

المصدر: تلفزيون سوريا