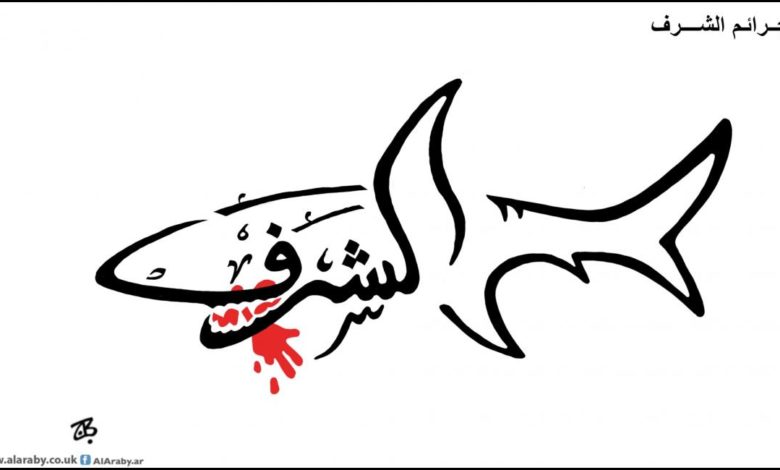

نعيشُ في زمنٍ بات الحديث عن حقوق الإنسان كقول صباح الخير، بديهياً، لازِماً وضرورياً. رغم ذلك نشهدُ ما هو خارج السياق في القيمةِ والمنطق، من جرائمَ لا يمكن أن نسميها إلّا بالوأد. جرائم تستهدفُ النساءَ حصراً، على يد فردٍ من أفراد العائلة، تحت مُسمّى “جرائم شرف”!

شرفٌ يُقرَن مع جرائم كهذه، لا يمكن أن يكون إلّا وصمةَ عارٍ على كل مَن يؤمن بالشرف وضرورته، فارتباطه بجريمة قتل ينزع عنه أي قيمةٍ إنسانية. تحملُ هذه الجرائم وأداً للحق في الحياة، للمستقبل، للحق في تقرير المصير وفي اختيار الشريك كذلك، ما يجعلُ مصير بعض الفتيات وكأننا أمام امتدادٍ لجريمة الوأد الجاهلية، وإن اختُلِفَ على زمن حدوثها ووقت وقوعها. ذلك كله يحدُث بتواطؤ النصوص القانونية، التي تسوّغ للفاعل العذرَ للإفلات من العقاب، ليساهم في تكرار الجريمة واستمرار وقوعها، فتتكرّر خسارةُ فتاةٍ لحياتها، واحدةً تلو الأخرى.

قبل أيامٍ خَلتْ، قُتلَت ليليان. س ذات التاسعةَ عشرةَ عاماً على يد والدها، في محافظة السويداء السوريّة، وأُصيبَت والدُتها بعد محاولة الدفاع عنها بإصاباتٍ، دخلت إثرها المستشفى في حالةٍ خَطِرة… مُسوغاتُ هذه الجرائم لا يصعبُ استدعاؤها، وهناك دائماً إمكانية لاستدعاء مبررٍ لجريمة كهذه وغيرها من الجرائم المماثلة، فالشرف قد يُستدَعى، والوصاية يمكن أن تُستدَعى، والأخلاقُ والحماية، والحالة النفسية، إلى ما هنالك من مسوّغاتٍ يمكن الدفعُ بها إلى ارتكاب الجرائم والإفلات من العقاب! فللقانون في عالمنا العربي، وفي دول انتشار هذه الجرائم، نوافذُ كثيرة يمكن الدخول منها.

جرائمُ الشرف تطاولُ فتياتٍ يتزوجنَ من خارج دينهنَّ أو طائفتهنًّ أو قبيلتهنَّ أو حتى عائلاتهنَّ في أوساطٍ معينة، ورغم الإجراءات القانونية التي تتم للزواج، لا تعترف العائلة به ولا تتقبله في غالب الأحيان. ولا بدَّ من الإشارة إلى أن الفكر المتحكم في هذا السلوك، وما ينجمُ عنه، ليس حكراً على طائفةٍ أو دينٍ أو منطقة بعينها، بل هو جاهليةٌ لا يمكنُ محاربتُها إلّا بالعقل والفكر.

يتقنعُ المجتمع صامتاً خلف أداة الجريمة، لكنه في حقيقة الأمر يُعَدُّ المحرض الأول لارتكاب عدة جرائم

المجتمع الدرزي واحدٌ من بيئاتٍ كثيرة يمنع الزواجَ من خارج طائفته الدرزية. وهو يتدرجُ في تشدّده بحسب أماكن الوجود حيال هذه القضية وقضايا أخرى، فهناك اختلافٌ بين الدروز في لبنان ومناطق جرمانا وصحنايا في سورية، وكذلك بين الموجودين سابقاً في جبل السماق في معرّة النعمان في إدلب (ربما بقي منهم القليلُ هناك بعد الثورة السورية)، وبين السويداء مدينةً أو ريفاً، وتُعتبرُ الأرياف الأكثر تشدّداً في العموم، مع وجود فوراق فردية طبعاً.

“جرائم الشرف”، المسوغ القانوني المعروف في دولٍ كثيرة، وليس فقط في عالمنا العربي، هو البند الذي يعطي الحقّ لفردٍ من أفراد العائلة بإنهاء حياة فتاةٍ ما. وأحياناً ليس بالضرورة أن يكون فرداً حتى من أفرادها، فالسلطة على الفتيات في مجتمعاتنا الشرقية هي سلطةُ مجتمع، وليست فقط سلطةَ عائلة، إذ تُعطي العادات والتقاليد الحقَّ للمجتمع في التدخل في شؤون الفتيات وأمورهنَّ من دون أي رادعٍ يقف في وجهها. فكم من أنثى يُغدَرُ بها على يد من يُفترَض بهم حمايتُها، كم من أنثى يُنتزَعُ منها حقُّ الحياة، حقُّ التعليم، حقُّ تقرير مصيرها، فقط بحجة أنها أنثى!

تفيد التقارير التي تتناول قضايا المرأة بأنَّ “جرائم الشرف” أصبحت معركة دموية في بلدان كثيرة، مثل باكستان، أفغانستان، الهند، إسرائيل، إيطاليا، الأردن، اليمن، تركيا، العراق، المغرب، مصر، سورية، الأمر الذي يدفع المنظمات الحقوقية والدولية إلى المطالبة بوضع العقوبات على هذا النوع من الجرائم بوصفها جريمة قتل، وليس بعذرٍ مُخفَّف.

لا بدَّ أن نلوم المجتمعَ الذي يجعل أولوية الأب هي حماية أعرافه وليس حماية أبنائه، أن نلوم القانونَ الذي يفتحُ نوافذه لمسوغاتٍ تبرر بدلَ أن تمنع القتل، لا بدَّ أن نلومَ الأفكار القَبَلية التي تُمجِّدُ العادات وتُلغي العقل والفِكر.

هناك دائماً أداةٌ مباشرة للجريمة يكون الأب، أو الأخ، أو الزوج، أو أحد الأقارب. وفي مثل هذه الجرائم هناك أيضاً أيادٍ ليست خفية، إن أردنا وضعَ حدٍ لها، لا بدَّ من كفِّها، فالمجتمع قاتلٌ غير مباشر، والقانون قاتلٌ صامت، والأقارب محرّضون، ووسائل الإعلام التي ترفض الحديث أحياناً في قضايا كهذه على أساس أنها تخصّ الجندر أو قضايا نِسوية أو قضايا تخص الطائفة، إلى ما هنالك من التوصيفات المُبَرِّرَة، تُشكلُ جميعُها بيئةً تُعزّز العنفَ وتجعل من العادات غطاءً للقمع والقتل.

ضحايا المجتمع الذي يسودُ فيه فكر الوصاية بدلاً من وصاية الفكر، هم ضحايا قوانينَ وعادات وأعراف صُمِّمَت على قياس استبداده ورغباته في التحكم

ويتقنعُ المجتمع صامتاً خلف أداة الجريمة، لكنه في حقيقة الأمر يُعَدُّ المحرض الأول لارتكاب عدة جرائم، ففي أحيانٍ كثيرة في أوساطٍ معينة، يتمُّ ازدراءُ الذكر الذي لا يتبنّى العنف تجاه النساء من أفراد عائلته، حال حدوث أمرٍ مُخالفٍ للعادات والأعراف. وفي الحديث الذي عن زواج الفتيات من خارج طوائفهنَّ، يُنظَرُ في بعض المناطق والأوساط إلى العائلة التي تتزوج ابنتُها أو تقرّر الزواج من خارج الطائفة نظرةً دونية، ويتمُّ عزلُها وتجنبُها وقتلها معنوياً. وحتى لو وُجِدَ منهم من يمتلكون القناعة بظلمهم وعدم ارتكاب الخطيئة، بالزواج بشابٍ يختلفُ بطائفته أو دينه، فإنّهم لا يجرؤون على التقرّب منهم أو الاختلاط بهم، لأنَّ النبذ والتجنب يطاولُهم كذلك.

… ما يتمُّ استدعاؤه من مسوغاتٍ لجرائمَ ضد النساء تنصَبُّ فقط عليهنّ، حتى اجتماعياً. فلا يطاولُ الذكر ما يطاولُ الأنثى حال أيٍ من المسوغات أعلاه. حتى في حالة زواجها من خارج الدين أو الطائفة، تتقبله العائلة ذاتُها إن كان الابن الذكر هو الذي قام بالأمر نفسه، وكأنّهم يقولون إنَ الذكر يعجزُ عن حمل لواء الشرف، فتحمله الأنثى وحدها وتُحاسَب عليه!، أو أن يقنعونا بأنَّ الخالقَ قد صبغها بوصفها كائناً من الدرجة الثانية!

الخلل في المجتمع العربي يطاولُ الإنسانَ عموماً في حقوقه، فلا أحد ينالُها. وفي غالب الأحيان، يكون العامل المادي أو امتلاك السلطة الحاكمَين الأكثرَ سطوةً في تقرير المصير، إذ يمكنُ استثناءُ الأغنياء وأصحاب السلطة من قوانينَ أو أعرافٍ وتقاليدَ كثيرة في دولنا، ليبقى الضعيف وحده في الغالب الضحية. أمَّا القوي فيمكن أن يكون المجتمع، الذكر أو حتى أنثى تمتلك ما تمتلك من قوةٍ وسطوة، تسلطه في الغالب على مَن هنَّ أضعف منها من النساء، ويمكن أن تشترك في بعض الأحيان في الجرائم موضع حديثنا.

لن تكون ليليان. س الضحية الأخيرة، فضحايا المجتمع الذي يسودُ فيه فكر الوصاية بدلاً من وصاية الفكر، هم ضحايا قوانينَ وعادات وأعراف صُمِّمَت على قياس استبداده ورغباته في التحكم. رغباتٌ تُحكِم أنيابَها على الطرف الأضعف، وغالباً ما يكنَّ النساء. تُطبَّق على يد الرجال غالباً، وحيناً على يد نِسوة يمتلكنَ من السطوة ما يمكنهنَّ من استضعاف أخريات، وبتشجيع القانون الذي يقفُ شاهداً لا يرى شيئاً، وكأنَّ ما سال من دماء، لا يكفي لوضع قانونٍ يحمي المجتمع من نفسه أولاً، ومن تغوله في حياة الفرد كيفما يشاء!

المصدر: العربي الجديد