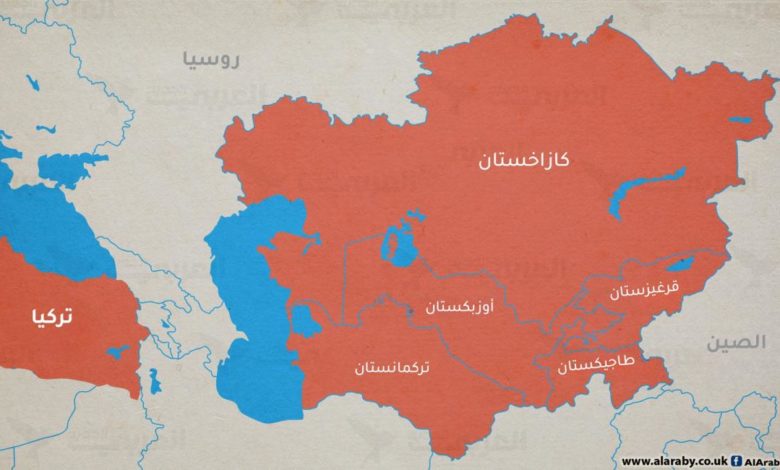

قاد انهيار الاتحاد السوفياتي إلى حصول تحوّل جيوسياسي وجيواستراتيجي بظهور آسيا الوسطى، وفق تعبير البروفيسور غراهام فولر، الباحث في مؤسسة راند، في بحث نشرته المؤسّسة تحت العنوان نفسه عام 1991، في ضوء إعلان استقلال كل من كازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وقرغيزستان. غير أن تحوّل الدول الوليدة إلى قوى فاعلة ومؤثرة في محيطها الجغرافي والعالم، في ضوء ما تمتلكه من ثروات طبيعية، اصطدم بعقباتٍ وعوائق ذاتية، وأخرى موضوعية، أولها أن مؤسّساتها لا تمتلك خبراتٍ في إدارة دولةٍ بسياساتها واقتصادها وأمنها، بعد أن قضت سبعة عقود تُدار بقراراتٍ وتعليماتٍ من موسكو، وثانيها كونها دولاً قارّية ليس لديها إطلالات على البحار والمحيطات، وتحتاج إلى بنى تحتية لاجتياز مسافات طويلة، وإلى موافقة دول الجوار للوصول إلى البحار والمحيطات، وثالثها حاجتها إلى أموالٍ طائلة لتأهيل بناها التحتية المتهالكة، ووضع خطط وبرامج لاستثمار ثرواتها الطبيعية الهائلة من الغاز والنفط واليورانيوم والمنغنيز والنحاس والكروم… إلخ، وهو ما لم يحصل، لأن الدول الغنية لم تشعُر بالحاجة للاستثمار فيها، لعدم وجود حاجة ضاغطة لهذه الثروات، ما يدفعها إلى تخصيص مبالغ ضخمة لاستخراجها ونقلها. ورابع العوائق، أن دولة قوية، روسيا، تمتلك وسائل التأثير في هذه الدول، عبر الروس الذين يشكلون نسباً معتبرة من سكانها، ويسيطرون على مقدّراتها الاقتصادية والإدارية، ووجود قواعد عسكرية روسية، فيها آلاف الضباط والجنود، وفيها بنى تحتية عسكرية تديرها روسيا. وقد فرضت روسيا على الدول المتحدث عنها خيارات سياسية واقتصادية عبر إقحامها في “رابطة الدول المستقلة”، مع كل من روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وأرمينيا من دول الاتحاد السوفياتي المنهار عام 1991، ومنظّمة “معاهدة الأمن الجماعي” مع كل من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا عام 1992، وفي الاتحاد الجمركي والفضاء الاقتصادي الموحّد مع كل من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا عام 1995، تطور إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي عام 2000. هذا وقد جعلتها خلافاتها البينية على الحدود والمياه والصراعات الداخلية الإثنية والقبلية عرضةً للتلاعب والابتزاز الروسي عبر تقمّص دور الوسيط والحكم.

احتاجت الولايات المتحدة، في العام 2001، وهي تستعد لمهاجمة أفغانستان، ردّاً على هجمات 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن، لقواعد لوجستية، مطارات ومستودعات وثكنات للجنود، وإلى الحقّ في استخدام الأجواء ذهاباً وإياباً، قريبة من أفغانستان فعقدت صفقات مع دول طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان لاستخدام قواعدها ومطاراتها مقابل مساعدات مالية، ما أثار حفيظة الصين. وتتشارك كل من كازاخستان وقيرغيزستان وطاجكستان الحدود معها، وإيران التي تربطها بطاجيكستان مشتركاتٌ ثقافيةٌ ولغوية، علماً أن الأخيرة تدين بالمذهب السنّي، وروسيا التي تفهم ظروف المرحلة وتبعات هجمات 11 سبتمبر وافقت على المبدأ، وضغطت لتقييد الوجود الأميركي في قواعد عسكرية محدّدة، وعدم منحها حقاً مفتوحاً في استخدام هذه القواعد من دون حدود زمنية. وأطلقت روسيا تحرّكات سياسية ودبلوماسية لاحتواء النفوذ الأميركي، عبر العمل على الحدّ من تأثيره في المنطقة، ودفع هذه الدول إلى عدم التجديد للتسهيلات، خصوصاً أن حركة طالبان هُزمت وإمارتها الإسلامية انتهت بقيام نظام جمهوري في أفغانستان. وهذا بيّن أهمية آسيا الوسطى وخطورتها، وضرورة تأمينها من الوقوع تحت هيمنة (وسيطرة) قوى معادية.

شكّل هذا التفاعل مع المتغيّر الجيوسياسي والتدافع التالي لاحتواء تبعاته بداية الظهور الثاني لآسيا الوسطى، حيث تحوّلت دولها إلى مقصدٍ للوفود السياسية والشركات الاستثمارية، حيث بدأت روسيا بالعمل على تثبيت نفوذها في المنطقة، ومنع قوى أخرى من كسب موطئ قدم باعتبار المنطقة مجالاً حيوياً لها. وبدأت الصين بالاتفاق على مد أنابيب لنقل الغاز والنفط واستثمار الثروات الطبيعية، اليورانيوم بشكل خاص، وأطلقت شركاتها العملاقة المختصّة بالإنشاءات والبنى التحتية ومجال نقل الطاقة إلى المنطقة، قبل طرح “مبادرة الحزام والطريق” عام 2013 وبدء تنفيذها عام 2017، والتي دشنت عشرات المشاريع في مجال البنى التحتية من الطرق إلى الجسور والسكك الحديد والمطارات، ما سيجعل الحركة والنقل سريعاً وأقل كلفة.

وقد بلغ حجم تجارة الصين مع دول آسيا الوسطى في عام 2022 حوالى 70 مليار دولار. وتحرّكت تركيا لاختراق المنطقة على خلفية التاريخ واللغة والثقافة المشتركة مع دولها، العرق واللغة التركيين، بالدعوة إلى تأسيس “المجلس التركي” عام 1992، حيث دعا الرئيس التركي الأسبق، تورغوت أوزال، رؤساء أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان إلى أنقرة، واتفق معهم على تنمية التعاون المشترك بينهم عبر عقد قمم دورية. تطوّر “المجلس” عام 2009 إلى “منظمة الدول التركية”، انضمّت إليها كل من المجر وتركمانستان وجمهورية شمال قبرص دولاً مراقبة. والمجر ليست دولة تركية خالصة، ينحدر كثيرون من مواطنيها من القومية التركية، فضلاً عن أن ضمّها للمنظمة بصفة مراقب يهدف إلى الإسهام في زيادة ظهور المنظمّة التركية في الأوساط الأوروبية. وقد سعت إلى دفع الدول الأخرى لاعتبارها منظمّة دولية. مجموع عدد سكانها مجتمعةً يفوق الـ 300 مليون نسمة، مشكّلين ثقلاً كبيراً. بلغ حجم المبادلات التجارية بينها السبعة مليار دولار. هدف “المنظمّة” تأسيس التعاون وتعزيزه بين الدول الأعضاء في قضايا السياسة الخارجية، والاقتصاد، والمواصلات، والجمارك، والسياحة، والتعليم، والإعلام، والرياضة والشباب، وإنشاء مناطق اقتصادية مشتركة، وإنشاء بنك للتنمية لتسريع العمل المشترك في مشروعات البنية التحتية وتبادل الخبرات العسكرية، عبر إجراء مناورات مشتركة، إضافة إلى إبرام صفقات بيع أسلحة. قابلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تأسيس “المنظمّة” بامتعاضٍ تُرجم بممارسة ضغوط وتهديدات منهما على أعضاء “المنظمّة” للتخلي عن هذا التوجّه.

ركزت “المنظمّة” على تأسيس ممرّ يبدأ من تركمانستان، ويمر عبر البحر الأسود إلى باكو، ومنها إلى ميناء جيهان التركي. اصطدم المشروع بوجود أراضٍ أرمينية في منطقة زنغزور تقطعه، ما طرح الحاجة إلى إنشاء ممر زنغزور الذي يربط بين مقاطعة نخجوان الأذرية (تحيط بها أرمينيا من الشمال والشرق، ولها حدود مع تركيا وإيران) وبقية أراضي أذربيجان، ومنها إلى عمق آسيا الوسطى، لكنه قوبل برفض أرميني وإيراني، كل لاعتباراته. وجاء انتصار أذربيجان على حكومة جمهورية أرتساخ الأرمينية في منطقة ناغورني كاراباخ، ليطرح توازناً جديداً للقوى في جنوب القوقاز قد يسمح بإنشاء الممرّ.

لم تفوّت الولايات المتحدة الفرصة، فقد كثفت عام 1992 من حملتها الدبلوماسية محاولة إقناع هذه البلدان بفتح حقولها أمام استثمارات الشركات النفطية الغربية، الأميركية منها خصوصاً، من دون كبير نجاح، فدول المنطقة حديثة الولادة ما تزال أسيرة الضخ العقائدي والإعلامي السوفياتي. عاودت الكرّة في نهايات حكم الرئيس الروسي الأسبق، بوريس يلتسين، ودخول روسيا في حالة إنهاكٍ من الفساد والترهل، ونجحت في إدخال شركات نفطها العملاقة، مثل شيفرون، المنطقة. وقد شكلت عام 2000 إطاراً ثابتاً يجمعها مع دول آسيا الوسطى الخمس على مستوى القمّة تحت اسم مختصر “سي 5 زائد واحد”، صيغة تكرّرت مع دول أخرى، “سي 5 زائد الصين” و”سي 5 زائد الهند” و”سي 5 زائد روسيا” و”سي 5 زائد الاتحاد الأوروبي” وقمّة مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى، واتفقت معها عام 2004 على اتفاقية إطار للتجارة والاستثمارات، وأعلنت عام 2020 عن إستراتيجيتها في آسيا الوسطى، هدفها السياسي البارز “تشجيع استثمار الولايات المتحدة في التنمية الاقتصادية لآسيا الوسطى” عبر ممارسة القوة الاقتصادية الأميركية وميزتها التنافسية في المنطقة بشكل أفضل، من خلال مشاركة القطاع الخاص الذي يعدّ العامل المحفز للتحول الاقتصادي الحقيقي والهادف. وقد استغلت الولايات المتحدة العدوان الروسي على أوكرانيا لتعزيز دورها “شرطياً” في آسيا الوسطى، لحمايتها من أي تهديد روسي، ولمواجهة التغلغل الصيني فيها، وهو ما تدركه دول المنطقة التي ما زالت تحافظ على علاقات متوازنة؛ مراعاةً لمصالحها الاستراتيجية مع كل القوى الإقليمية والدولية؛ ما عرقل تحقيق الأهداف الأميركية في آسيا الوسطى، حتى الآن على الأقل.

تتواجه المشاريع المذكورة أعلاه وتتقاطع، فروسيا والولايات المتحدة والصين مع إنشاء الممرّ المتوسط، فلروسيا مصلحة كبيرة في فتح ممرّات عبر القوقاز، بعد أن قطعت خطوط إمدادها غرباً إلى أوروبا بسبب عدوانها على أوكرانيا. والولايات المتحدة تدفع إلى ربط المشروع ببرنامج “الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار” التي ستساعد على تسهيل التكامل الاقتصادي الإقليمي. والصين تريده جزءاً من مبادرة الحزام والطريق، لأنه يخدم مصالحها التجارية في الوصول إلى الأسواق الدولية بزمنٍ وكلفة أقل، وكل منها تستبطن شرطاً مفادُه بأن لا تستفيد منه الدول الأخرى. لذا تسعى كل منها إلى عرقلة المشروع، ريثما تتحقّق مطالبها، فهل تنخرط في تنافس حادّ، أم تميل إلى التعاون والتشارك؟.

في كل الأحوال، ستخدم المشاريع المتنافسة دول المنطقة، وتدفع نحو انبعاث القومية التركية، وتحوّل المنظمّة التركية إلى كتلة جيوسياسية وازنة في منطقة حسّاسة.

المصدر: العربي الجديد