أتى، ومضى، العيد على السوريين وهم في أسوأ أحوالهم، كما هم منذ سنوات، لبعدهم عن بهجته ومعانيه، وافتقادهم لطقوسه النبيلة، ولأنهم جائعون وتائهون، يتوزعون على قارات الأرض ودولها، ومازالت بحار العالم وأمواجها العاتية تبتلع المزيد منهم كما حصل مؤخراً قبالة سواحل اليونان، دون شفقة أو رحمة، وحمى العنصرية والكراهية في بلاد اللجوء المجاورة تطاردهم وتطردهم(تركيا_ لبنان).

تسعون بالمئة من السوريين، اليوم، يعيشون تحت خط الفقر بحسب التقارير الدولية ذات المصداقية، ما يعني انعدام فرص الحياة الحقيقية والكريمة، بل اليأس والإحباط والهزيمة، وهؤلاء ليسوا في منطقة واحدة، بل موزعين على مناطق النظام وتلك الخارجة عن سلطته، التي تدار من قبل عدة جهات محسوبة زوراً على الثورة السورية، كما أنهم في باقي المعدلات العالمية ليسوا أحسن حالاً، كالأمن الغذائي، والصحة ولو بحدود الحماية والوقاية من الأمراض الخطرة السارية والمعدية، و…و.

الأمر نفسه ينسحب على التعليم في مراحله المختلفة، وخصوصاً الأساسي، أو الابتدائي، الذي اضطر عشرات الآلاف من الطلاب للدخول إلى سوق العمل مبكراً لتحصيل مايسد رمقهم، ورمق ذويهم، أو من بقي منهم على قيد الحياة.

هذا إضافة للبطالة وفقدان فرص العمل التي تحقق للإنسان ذاته وتوفر له متطلبات الحياة المتزايدة، وزيادة معدلات الفساد وغياب الشفافية والقانون والعدالة.

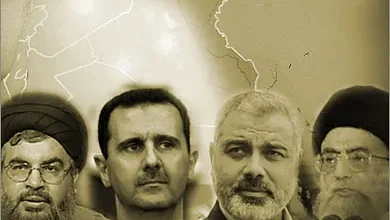

التبصر والتدقيق بالحالة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع السوري الذي أصابه العطب والخراب، والتفكك، وانعاكسات كل ماجرى على الحالة النفسية للسوريين، توضح بشكل جلي كم هم في بعد عن العيد، وقيمه وتفاصيله، بعد أن حرم عليهم نظام القتل والإجرام العالمي البهجة والسرور وحرمهم الأمان والاستقرار في ظل مزاعم، يشارك بها حلفاءه وسدنته، عن (الانتصار) والقضاء على (الارهاب) وتوفر “بيئة آمنة” لمن يريد العودة من المهجرين والمشردين والنازحين وكأن سورية نموذجاً للحياة المثالية.!!

وإذا كان من(فرقة ناجية) تتمثل في من استطاعوا الوصول لأوربا أو غيرها من دول العالم، كندا وأميركا و.، فإنه لا يغفل على أحد صعوبات هؤلاء في أوطانهم الجديدة لجهة الاندماج، وفقدان الهوية الوطنية، وملامح شخصياتهم المؤسسة على قيم وثقافة مغايرتين تماماً.

وإذا كان البعض يقارن اليوم بالأمس، ويتحسر على ماكان، ويعتبره زمناً جميلاً، ويهرط دون وعي ومعرفة بما يفيد الدفاع عن حقبة وزمن الأسد ما قبل ربيع 2011، وبالتالي إدانة الثورة بالنظر الى حالنا اليوم، فإن ذلك ولا شك هو مقارنة بين السيء والأسوأ، وليس بين السيء والجيد، ودون معطيات علمية وبراهين أكيدة، وكل ذلك تزوير للحقائق وافتراء على التاريخ والحاضر.

إن أهم معاني العيد، السياسية والوطنية، بما هو مودة وتآلف ورحمة، إذا جاز لنا التعبير والوصف، هو فتح حوار شفاف وصادق، ودون خلفيات مسبقة، بين مختلف المكونات والأطراف للحفاظ على سورية وطناً للجميع، لا يستثني أحداً، أو يقصي طرفاً، للوصول إلى لحظة فرح حقيقي عبر طي صفحة الماضي البغيض، والتأسيس لمستقبل زاهر ومبهج، وفي هذا الصدد إذا كان لنا من ملاحظة على كثير من الحراك الجاري هنا وهناك، وفي هذه العاصمة أو تلك، فهو محدوديته، وافتقاده لأدوات الفعل والتحشيد، أو الحامل الاجتماعي القادر على خلق فارق وطني مازال غائباً، أو تائهاً، دون تباشير واضحة للمستقبل.

قبل سنوات قلنا: إن ثورتنا عيد، وعيدنا ثورة، لأننا نحب الحياة ما استطعنا إليها سبيلا، واليوم نقول: إن عيدنا خلاصنا من الاستبداد والطغيان والقهر بكافة أشكاله، ومن أي طرف أو جهة أتى، وهذا يتطلب جهوداً صادقة دعونا لها، مراراً وتكراراً، وحذرنا من ضياعها الذي سيقودنا إلى رحلة تيه طويلة لن نعرف فيها معنىً لعيد لا في مضامينه ولا تأويلاته.

* * *

لكل السوريين نقول: كل عام وأنتم بخير

كل يوم وكل ساعة وأنتم بخير

أيها السوريون: عيدنا وحدتنا.

عيدنا خلاصنا من زمرة الأسد وكافة القتلة والمجرمين.

أتى، ومضى، العيد على السوريين وهم في أسوأ أحوالهم، كما هم منذ سنوات، لبعدهم عن بهجته ومعانيه وتسعون بالمئة من السوريين، اليوم، يعيشون تحت خط الفقر لأن اليأس والإحباط والهزيمة أصبح سائد بين شعبنا مع توزعهم بمناطق متعددة داخل الوطن والمهجر ، على شعبنا ونخبه فتح حوار شفاف وصادق، ودون خلفيات مسبقة، بين مختلف المكونات والأطراف للحفاظ على سورية وطناً للجميع، لا يستثني أحداً إن عيدنا خلاصنا من الاستبداد والطغيان والقهر بكافة أشكاله، ومن أي طرف أو جهة أتى،