هل حصل أن فنيَ شعبٌ ما عبر التاريخ بفعل عوامل صراعٍ داخلية محضة؟ لا شيء يُشير إلى ذلك بشكل حاسم، فحتى شعوب أستراليا وأميركا الأصلية لم تفنَ نهائياً، رغم كل محاولات الرجل الأبيض لمسح وجودها عن الخريطة البشرية. ما يحصل هو اندثار حضارة مقابل أخرى، وحتى تلك المندثرة تبقى موجودة على شكل نُسجٍ ثقافية وعمرانية وفنيّة وجمالية، رغم اندحار السلطة السياسية والعسكرية التي كانت تقوم عليها. المثال القريب في التاريخ الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس، فرغم فظاعات جرائم محاكم التفتيش والسياسات العدوانية لأنظمة الحكم المتعاقبة تجاهها من سقوط غرناطة حتى وفاة فرانكو، لم يكن بالإمكان محو هذا الأثر نهائياً، بل ها هو ينبت مجدّداً ويتبرعم مثل أزهار الربيع بعد شتاءٍ قاسٍ ومرير.

هل يخوضُ السوريون الآن عُباب بحور الظلم والقهر التي خاضها أسلافهم ورثة الدولة الأموية في الأندلس بعد اندحارهم على يد الإسبان؟ وهل يمكن مقارنة ما حصل هناك في عصرٍ كان يسوده فكر التجانس الديني الذي نشدته إيزابيلا وفرديناند، مع ما نشده بشار الأسد من تجانس المجتمع السوري بعد تهجيره نصف سكان البلاد؟ لا شيء يدعم المقارنة مع انتفاء أسباب الوحدة في المأساتين، لكنّ تشتّت هؤلاء المعاصرين، كما أولئك من أسلافهم في بقاع العالم المأهولة الآن وآنذاك، يستدعي وجهاً من وجوهها غير السعيدة. لقد استفادت الدول من خبرات الأندلسيين الذين هاجروا إليها، فكان لتراكم المعارف عندهم أثرٌ كبير في استقطابهم من حكّام تلك الممالك والإمارات، وهذا ما يحصل حالياً مع الخبرات السورية، خصوصاً في المجالات التجارية والصناعية البسيطة التي طالما كانت عماد الاقتصاد السوري قبل الثورة. وتعدّ تجربة رأس المال السوري الناجحة في مصر وتركيا من الأمثلة في هذا السياق.

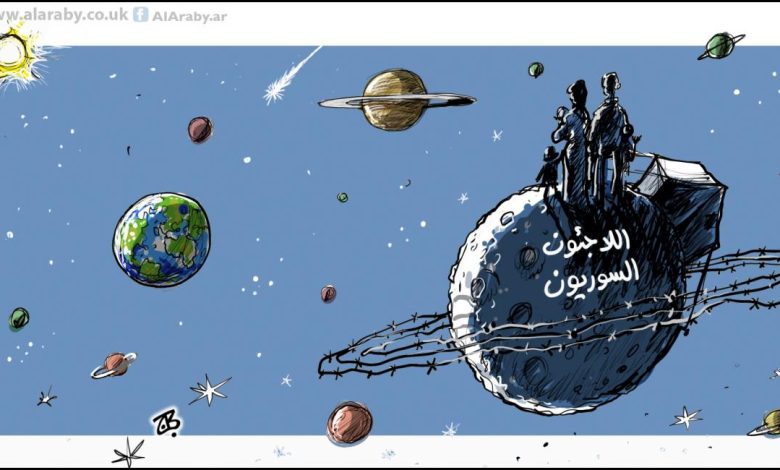

قد يكون من الصعب طرح التوصيف ذاته على تجارب السوريين في لبنان أو العراق أو بقيّة بلدان المنطقة، فالظروف السياسية والاقتصاديّة لم تسمح لغالبيتهم بالمحافظة على الحدود الدنيا للعيش الكريم، فما بالنا بالإبداع والتميّز وفرض الذات الجمعية رقماً يُحسب حسابه، سواء في الاقتصاد أو الاجتماع؟ لكنّ المقاربة مختلفة نوعاً ما عندما نبحث في أوضاع السوريين الذين هاجروا إلى أوروبا وأميركا وكندا، هناك حيث بدأت تظهر نتائج الاندماج المقبولة في تلك المجتمعات، خصوصاً من فئة الشباب الذين انخرطوا في مجالات التعليم والعمل أسرع من فئات ذويهم أو كبار السن نسبياً. بدأت تظهر إلى العلن حالات التميّز الفردي للسوريات والسوريين، وهذا لا تخطئه عينُ المراقب، لكن هل يكفي هذا لو أخذناه على صعيد مستقبل شعبٍ بأكمله؟ وما فرصُ إعادة إنتاج الشعب السوري، مع أخذ ظروف التشتت في الخارج وظروف القهر الرهيب والقمع المستشري والفقر المدقع في الداخل، وخصوصاً على وقع طبول إعادة تعويم نظام الأسد بإعلانٍ شبه صريحٍ عن انتصار الأنظمة على الشعوب وكسر إرادتها بمطارق الإرهاب والمؤامرات الكونية والاحتلال الأجنبي؟

قد يكون لمأساة السوريين وجه آخر غير الذي يعبّر عن الألم والمعاناة، فانتشارهم في أربع جهات الأرض ساعد على إعادة تكوين الذات السورية، أو هو بالأحرى يساعد حالياً في هذه الصيرورة الموضوعية الخارجة عن إرادتهم حتى، فرغم التناثر والتنافر الظاهريين، ورغم تذرّر الذات السورية وتشرذم الهويّة الوطنية وتمزقها غير المسبوقين، إلا أنّ الواقع الجديد في المجتمعات الغريبة التي وصلوا إليها يدفعهم باتجاه الداخل مجدّداً. هذا الداخلُ ليس فردياً فقط، بل هو جمعيٌّ أيضاً. هنا، وفي أرقى المجتمعات الأوروبية الغربية وأكثرها قرباً من حقوق الإنسان، نجد الكثير من عوائق الذوبان الثقافي والحضاري والاجتماعي، فلا يكفي الاندماج الظاهري ضمن نظام الحياة عموماً، حتى نقول إنّه جرى قبول هؤلاء المهاجرين فعلاً ونهائياً، بل يبقى هناك حواجز الإرث الثقافي الكبير، وهو المختلف جذرياً بين المجتمعات المهاجرة والمجتمعات المضيفة. هذا كلّه يدفع نحو التفكير بالجماعة العضويّة التي تتمثل هنا بجماعة المهاجرين القريبين من بعض بالأصل المشترك، ليس بالمعنى البيولوجي، بل بالمعاني، الحضاري والثقافي والاجتماعي.

وحتى يُنتج هذا الالتفات الذاتي نحو الداخل الجمعي لهؤلاء السوريين المهاجرين قيماً جديدة راقية، وحتى يبتعد عن التعصّب والانغلاق، وحتى يكون قادراً على مجاراة التحدّيات الحضارية الكبيرة، لا بدّ وأن يأخذ بالاعتبار المساحات الواسعة للفعل الإيجابي، والإمكانات المتاحة، وخصوصاً البنى الدستورية والقانونية التي تساعدهم على إثبات الذات. هنا يجب النظر إلى تلك الأدوات أو الفرص بكثيرٍ من الحرص، لأنّ إساءة استعمالها قد يوصل الفئات المهاجرة، ومن بينها السوريون، إلى حالة عداءٍ كامنةٍ مع المجتمعات المضيفة، وهذا لا يمكن قياس مدى خطورته إلا أوقات الأزمات. في أوقات الرخاء، أو حتى من دونه ولكن مع سيادة القانون وسيطرة مؤسّسات الدولة، لا نجد مشكلة بالاحتكام للمنطق والعقل والقانون. لكن المشكلة تظهر عندما ترتخي قبضة الدولة، أو عندما تسيطر على الحكم أحزابٌ متطرّفة مثلاً، هنا يبدأ الخطر الحقيقي، فقد تجد المجتمعات المهاجرة هذه ذاتها في وضعٍ مشابهٍ لما وجد فيه اليهود أنفسهم عشيّة تسلّم الحزب النازي الحكم في ألمانيا.

وليمكن تفادي هذه المصائر المشابهة، وحتى يمكن المساهمة في إعادة ترميم الهويّة السورية الضائعة بشكل قويم، لا بدّ من العمل ضمن استراتيجيات واعية ومدروسة. وهذا لن تقوم به الجاليات السورية من تلقاء نفسها، إنّه عملٌ تنظيمي ليس هيّناً. يجب أن تتولى النخبُ السياسية والثقافية هذه المهمّة، فيجب أن تنطلق من عتبة تنظيم الجاليات ذاتها بداية، لتصل إلى محطّة المساهمة الفعّالة والإيجابية في البلدان المضيفة من جهة أولى، وفي الوطن الأمّ سورية من جهة ثانية. يمكن في هذا المجال أيضاً الانخراط ضمن مجموعات الضغط التي بدأت تتشكّل في أوروبا، وعلى السوريين التأسّي بتجربة نظرائهم في الولايات المتحدة، هناك حيث استطاعوا تنظيم صفوفهم لحماية مصالحهم. كذلك لا بدّ من التفكير في بناء تحالفاتٍ بين أضلاع المثلث السوري الكبير، المتوزّعة بين سورية وأوروبا وأميركا، هنا لا بدّ من الحديث، أولاً، عن تشكيل أضلاع المثلث في المنطقتين الجغرافيتين المتباعدتين المتبقيتين منه، وهذه ليست مهمّة يسيرة، لكنها ليست مستحيلة أيضاً.

يجدُ السوريون اليوم أنفسهم في سباقٍ للمسافات الطويلة، يحتاجون فيه لتحمّل الألم ولبارقة من الأمل، عليهم استثمار مأساتهم التي وجدوا أنفسهم في غفلة من الزمن غارقين فيها، وليس صحيحاً أنّ الشعوب تفنى، بل قد تمرض، لكنها تتعافى متى أرادت ذلك.

المصدر: العربي الجديد