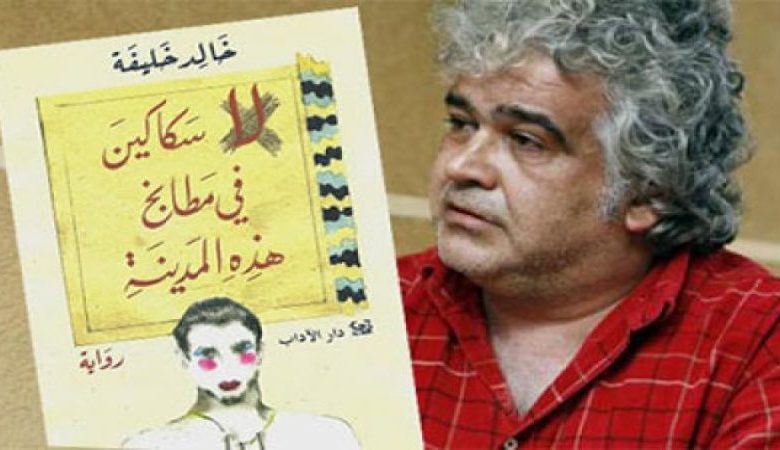

((لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة)) آخر أعمال الروائي السوري خالد خليفة، صدرت عن دار العين بالقاهرة، في شهر حزيران/يونيو الماضي، في غمرة أحداث الثورة السورية، تعتبر عملاً استثنائياً في تاريخ الرواية السورية، عن استحقاق وجدارة بالنظر للجرأة والوضوح اللذين تميزت بهما والتي بدأها كاتبها ما قبل الثورة بحوالي ثلاث سنوات ونصف السنة، وامتد العمل فيها حتى الربيع الماضي، واحتفت بها الاوساط الأدبية والفنية بغيابه ((الطوعي)) نتيجة إصراره على البقاء في دمشق، رغم كل الظروف الصعبة والمعاناة الانسانية الكبيرة، والمخاطر التي يمكن أن يجلبها له عمله الروائي الرابع لما فيه من تفاصيل مدهشة عن ((حياة موازية)) عاشها السوريون في ظل هذا النظام!! ((لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة)) تأتي في وقت صنفت فيه روايته السابقة ((مديح الكراهية)) ضمن أفضل مائة عمل روائي على مستوى العالم، وهي التي ترجمت إلى سبع لغات عالمية وطبعت، حتى الآن أربع طبعات، ما يزيد من تسليط الاضواء، على العمل وكاتبه الذي يعود فيه للكتابة ((جهراً)) كما جاء على الغلاف الأخير للرواية، بعد رائعته السابقة الصادرة عام 2006 عن دار الآداب اللبنانية. لا تتحدث الرواية عن أزمنة سحيقة، ولا تحكي قصصاً عن ماض بعيد، بل هي الواقع معاشاً بكل تفاصيله المؤلمة، والمفجعة على مدى سنوات وعقود من حكم ((الحزب الذي صادر ما تبقى من حريات، أوقف تراخيص الصحف ومنع صدورها، عطل البرلمان وفرض دستوراً جديداً يمنح الرئيس المفدى صلاحيات مطلقة، الذي قام فوراً بعد انقلابه باعتقال رفاقه ورئيس الدولة نورالدين الاتاسي ليموتوا في السجون بعد سنوات طويلة..)). الرواية التي تغوص في عمق المجتمع السوري، وتعريه، من خلال حكاية أسرة ((حلبية)) يقصها أحد أبنائها، عبر 260 صفحة من القطع الوسط، وخمسة فصول يبقى اسمه غير معروف، وكأنه الشاهد على ما جرى من متغيرات، أو هو كل واحد منا، وهو الذي ولدته أمه ((نفس أسبوع انقلاب الحزب)) وظنته ((خطأ توقيت ستنتهي ذكراه قريباً كما انتهى الكثير من الانقلابات العسكرية في سورية))!! تبدأ الرواية بالحديث عن موت الأم المفاجئ التي لم تبلغ الخامسة والستين من عمرها، بسبب تشكيها الدائم من نقص الاوكسجين، والتي ((لم تصدق ان الرئيس مات كأي كائن، رغم مراسم العزاء والحداد الوطني)) وتنتهي بموت ((رشيد)) أحد أفراد العائلة ((جثة متدلية من السقف)) بعد ليلة طويلة ألقى فيها الكثير من الأسئلة وهو ((المشهد الفظيع)) الذي حاصر الراوي يوم استقبل خبر موت الرئيس في محطة مهجورة، مع شقيقته سوسن التي كانت ((تبكي جلادها)) وخطر له ان يفلت ((ببكاء حار)) لأنه تذكر أمه الميتة..!! بين البداية والنهاية يتداخل الزمن والوقائع بأسلوب سردي شيق، وجمل قصيرة لتحكي قصة مدينة وأهلها، خرب كل شيء فيها وانتزعت روحها عنوة، طال ذلك البشر كما الحجر ((مبرهنين بأن روح المدن العظيمة تطارد مخربيها إلى قبورهم))!! تطوف الرواية بين عواصم ومدن كثيرة عبر أشخاصها، من حلب إلى بيروت ودبي وباريس والعراق، لتحكي وقائع فساد معلن وخوف وقلق انساني وموت، كأنها نهايات محتومة لا فكاك منها لعائلة وطن ((الشيء الوحيد المهم)) في حياتها اكتشافها بأنها أصبحت معطوبة ((تهرب من أي اجتماع عائلي))!! ما عاشه السوريون خلال هذه الحقبة جعلت ((جان)) (أحد شخوص الرواية) يؤلف كتاباً صغيراً عن ((العار ومشتقاته في الحياة السورية)) وتبحث ((سوسن)) وهي على أبواب الأربعين عن ((رجل طيب تنجب منه أطفالاً على عجل)) ولتجد نفسها بعد ذلك ((تبحث عن أب لجنين ما زال في مرحلة النطفة)) لترحل مع ((ميشيل)) إلى باريس دون عودة، بعد حياة صاخبة.. في العمل حكايات عن تدمير مدينة حماه، والمدينة المعاقبة (حلب) وهزيمة الاخوان المسلمين، واعتقال عشرات الآلاف من طلبة الجامعات اليساريين والمتدينين، من أفرع الامن والتعذيب كتّاب التقارير والوشاة، مسيرات التأييد التي تنتهي بكتابة رسائل بالدم عن المظليات ونزع حجاب الفتيات في الشوارع، عن الريف والمدينة عن كل شيء في ظل الحزب القائد للدولة والمجتمع والأب القائد…!! يوضح العمل بشكل لافت التحولات الكبرى التي مرت بها الطبقة الوسطى، بدءاً من رحيل الأب، خريج معهد هندسة الكهرباء، والموظف في محطة ميدان اكبس (منطقة حدودية جبلية بالقرب من تركيا غالبية سكانها من الاكراد وتمتاز بجمال طبيعتها ووداعتها) مع ايلينا الأميركية التي تكبره بثلاثين عاماً، والذي لطالما ردد ((انه يستحق مكاناً أفضل لتحقيق أحلامه)) مروراً بكل التفاصيل الدقيقة التي عاشتها العائلة من خيبات، وما لحق بها من هزائم لم يكن آخرها ذهاب رشيد للعراق ((ليؤدي واجبه في الدفاع عن ديار الاسلام ضد الصليبيين الجدد)) محتاجاً للنصح ان كان ذهابه لبغداد ((دفاعاً عن حزب البعث الذي يكرهه أم عن ديار الاسلام))؟؟! الأسرة التي كانت تتحاشى الحديث عن المستقبل هي التي جعلت ((رشيد)) يشعر بالاختناق بعد انتهاء أربعين الرئيس وتنصيب ابنه رئيساً جديداً، وتستعاد الصور نفسها في استفتاء يليه من سيرة عمرها أكثر من ثلاثين عاماً، نشروا الذل نفسه في كل مكان من البلاد لـ((تصنع صورة جديدة للدكتاتور، تستعيد صورة عرفها السوريون وتحاشوا النظر إليها، تاركين لحياتهم الموازية المضي إلى ما شاء الله)). في الرواية ((بيلوغرافيا)) غنية عن مدينة حلب، عن قلعتها التاريخية وجامعتها العريقة، وحديقتها العامة المعروفة، وساحتها الكبيرة المسماة على اسم سعدالله الجابري (الشخصية الوطنية المعروفة) فندق رمسيس (العالمي)، مقاهيها الشهيرة، مطاعمها، اسماء أحيائها، وذكر لخير الدين الاسدي، أهم مؤرخ حلبـي معاصر، ولؤي كيالي أحد أهم الرسامين السوريين والذي مات منتحراً، وأورخان ميسر الذي مات ودفن بحلب وهو من أهم السورياليين العرب، وحامد بدرخان (الكردي) الذي كتب بعدة لغات.. التحولات التي مرت بها المدينة وأصبحت مرتعاً للفساد والجريمة، هي التي جعلت رجلاً يحرق زوجه وأطفاله الأربعة ثم ينتحر بسكين مطبخ، سائلاً بحرقة: ألا توجد سكاكين في مطابخ هذه المدينة؟ وسط برود جيرانه الذين يراقبونه، مفضلاً الموت حرقاً على الموت جوعاً!! أيضاً، في العمل، حديث عن الحب والكراهية، عن المباح وغير المباح، عن الزواج والمثليين، عن الفقر والعوز، عن الاستغلال والشهرة، عن الموسيقى والاحلام.. وأشياء أخرى تعبر عنها ألحان ومقطوعات الخال ((نزار)) خصوصاً ((ظلال الندم)) التي باعها بثمن بخس وعزفتها فرقة برلين السيمفونية، لرجل ذاع صيته فيما بعد، واشتهر بأغانيه ((الثورية)) التي تمجد الحزب القائد ومسيرته و((الرئيس السوري)) وفتحت أمامه أبواب الاذاعة والتلفزيون السوري، بشكل دائم!! باختصار، العمل الجديد لخالد خليفة، سفر أدبي يؤرخ لنصف قرن من حياة السوريين، في مآلاته الراهنة عبرت عنه الأم بعد الاسطر الأولى بقولها: ((القوة والبطش لا يموتان، مضيفة، انه باب موارب يزداد ضيقاً حتى يخنق القاتل)) أهي نبوءة؟؟ أليس هذا ما يحدث الآن؟؟!! رواية ((لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة)) لخالد خليفة تستحق تصنيفها عملاً يتجاوز كونه عملاً أدبياً، وحكاية عن عابرين، هي ((وثيقة)) سيعود إليها الكثيرون عندما يريدون تذكر ما مر بهم، أو يؤرخون له.

أعترف بأني تناولت العمل من زاوية القارئ والمتذوق، والمهتم بالشأن العام، أكثر من اهتمامي الأدبي والفني بها، وهي جديرة بالاثنين معاً. كما أني تناولتها بحياد، ما استطعت ذلك بعيداً عن أي صلة بكاتبها توحي بها الاسماء، والرجل – الكاتب وأعماله لا تنتظر شهادة مني، فهو قيمة سورية – عالمية كبيرة.

المصدر: مجلة الشراع اللبنانية