على مدى العام الماضي، أصبح من الواضح أن هناك نقاط ضعف رئيسية في قلب الدول الاستبدادية القوية ظاهريًا. على مدى العقد الماضي، قامت بتشكيل جزء كبير من السياسة العالمية دول قوية ظاهريًا، قادتها غير مقيدين بالقانون أو الضوابط والتوازنات الدستورية. وقد زعمت كل من روسيا والصين أن الديمقراطية الليبرالية في حالة انحدار طويل الأمد، وأن نسختهما من الحكومات الاستبدادية القوية قادرة على التصرف بحسم وإنجاز الأمور، في حين يتجادل منافسوهما الديمقراطيون، ويتعثرون، ويفشلون في الوفاء بوعودهم. وكان هذان البلدان طليعة موجة استبدادية أوسع نطاقًا قوضت المكاسب الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، من ميانمار إلى تونس إلى المجر والسلفادور. ولكن، أصبح من الواضح خلال العام الماضي أن هناك نقاط ضعف رئيسية في قلب هذه الدول القوية.

تتكون نقاط الضعف من نوعين. أولاً، يضمن تركيز السلطة في يد زعيم واحد في القمة وجود عملية اتخاذ قرار منخفضة الجودة، والتي ستفضي، بمرور الوقت، إلى عواقب كارثية حقًا. ثانيًا، يعني غياب النقاش العام والحوار في الدول “القوية”، وغياب أي آلية للمساءلة، أن يكون الدعم الذي يتمتع به القائد ضحلاً، ويمكن أن يتآكل في أي لحظة.

يتعين على أنصار الديمقراطية الليبرالية ألا يستسلموا للقدرية التي تقبل ضمنيًا بالموقف الروسي الصيني القائل إن مثل هذه الديمقراطيات هي في انحدار حتمي. ليس التقدم طويل الأجل للمؤسسات الحديثة خطيا ولا تلقائيًا. وقد شهدنا على مر السنين انتكاسات هائلة لتقدم المؤسسات الليبرالية والديمقراطية، مع صعود الفاشية والشيوعية في ثلاثينيات القرن الماضي، أو الانقلابات العسكرية وأزمات النفط في الستينيات والسبعينيات. ومع ذلك، صمدت الديمقراطية الليبرالية وعادت مرة تلو المرة، لأن البدائل بالغة السوء. لا يحب الناس عبر الثقافات المتنوعة العيش في ظل الديكتاتورية، وهم يقدرون حرياتهم الفردية. ولا توجد حكومة استبدادية تقدم مجتمعًا أكثر جاذبية على المدى الطويل من الديمقراطية الليبرالية، وبالتالي يمكن اعتبارها الغاية، أو نقطة النهاية، للتقدم التاريخي. وهناك الملايين من الناس الذين يصوتون بأقدامهم -يغادرون الدول الفقيرة، أو الفاسدة أو العنيفة، ليعيشوا مدى الحياة، ليس في روسيا أو الصين أو إيران ولكن في الغرب الليبرالي الديمقراطي- ويظهرون ذلك بوضوح.

صاغ الفيلسوف هيغل عبارة “نهاية التاريخ” للإشارة إلى صعود الدولة الليبرالية من الثورة الفرنسية باعتبارها الهدف أو الاتجاه الذي يتحرك نحوه التقدم التاريخي. ولعقود عديدة بعد ذلك، كان الماركسيون يستعيرون من هيغل ويؤكدون أن النهاية الحقيقية للتاريخ ستكون يوتوبيا شيوعية. وعندما كتبتُ مقالاً في العام 1989 وكتابًا في العام 1992 باستخدام هذه العبارة في العنوان، لاحظت أن النسخة الماركسية كانت مخطئة بشكل واضح، وأنه لا يبدو أن هناك بديلاً أعلى للديمقراطية الليبرالية. وقد شهدنا انتكاسات مخيفة لتقدم الديمقراطية الليبرالية على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية، لكن الانتكاسات لا تعني أن السرد الأساسي خاطئ. لا يبدو أي من البدائل المقدمة أفضل حالًا.

* * *

كانت نقاط الضعف في الدول القوية واضحة للعيان في حالة روسيا. الرئيس فلاديمير بوتين هو صانع القرار الوحيد. وحتى الاتحاد السوفياتي السابق كان لديه مكتب سياسي حيث ترتب على سكرتير الحزب التحقق من الأفكار السياسية. وقد رأينا صورًا لبوتين جالسًا في نهاية طاولة طويلة مع وزيري دفاعه وخارجيته بسبب خوفه من كوفيد. وكان معزولاً لدرجة أنها لم تكن لديه أي فكرة عن مدى قوة الهوية الوطنية الأوكرانية في الأعوام الأخيرة، أو مدى شراسة المقاومة التي سيثيرها غزوه. وبالمثل، لم يتلق أي معلومات عن مدى عمق الفساد وعدم الكفاءة التي ترسخت داخل جيشه، أو مدى ضآلة عمل الأسلحة الحديثة التي طورها، أو مدى سوء تدريب سلك ضباطه.

وتجلت ضحالة الدعم الذي يتمتع به نظامه من خلال اندفاع الشباب الروس إلى الحدود عندما أعلن عن تعبئته “الجزئية” في 21 أيلول (سبتمبر). وقد غادر نحو 700 ألف روسي إلى جورجيا وكازاخستان وفنلندا وأي بلد آخر قد يستقبلهم، وهو عدد أكبر بكثير مما تم حشده بالفعل. أما أولئك الذين وقعوا في شرَك التجنيد الإلزامي فيتم رميهم مباشرة في المعركة من دون تدريب أو معدات كافية، ويَظهرون بالفعل على الجبهة كأسرى حرب أو ضحايا. كانت شرعية بوتين مستندة إلى عقد اجتماعي وعَد المواطنين بالاستقرار وقدر من الازدهار مقابل السلبية السياسية، لكن النظام خرق هذا الاتفاق وهو يشعر الآن بالعواقب.

لقد أنتجت عملية صنع القرار السيئة التي اختارها بوتين والدعم الضحل الذي يتمتع به واحدًا من أكبر الأخطاء الاستراتيجية في الذاكرة الحية. إضافة إلى فشلها في إظهار عظمتها واستعادة إمبراطوريتها، أصبحت روسيا هدفًا عالميًا للسخرية، وسوف تتحمل المزيد من الإهانات على يد أوكرانيا في الأسابيع المقبلة. من المرجح أن ينهار الوضع العسكري الروسي بأكمله في جنوب أوكرانيا، ولدى الأوكرانيين فرصة حقيقية لتحرير شبه جزيرة القرم لأول مرة منذ العام 2014. وقد أدت هذه الانتكاسات إلى قدر كبير من توجيه أصابع الاتهام في موسكو. ويتخذ الكرملين إجراءات صارمة ضد المعارضة. أما إذا كان بوتين نفسه سيكون قادرًا على النجاة من هزيمة عسكرية روسية، فسؤال مفتوح.

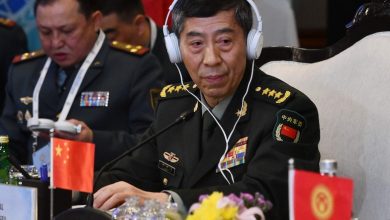

ثمة شيء مماثل، وإن كان أقل دراماتيكية بعض الشيء، يحدث في الصين. كانت إحدى السمات المميزة للاستبداد الصيني في الفترة بين إصلاحات دنغ شياو بينغ في العام 1978 ووصول شي جين بينغ إلى السلطة في العام 2013 هي درجة المأسسة التي تم إضفاؤها عليه. وتعني المؤسسات أن على الحكام أن يتبعوا القواعد ولا يمكنهم فعل ما يحلو لهم. وقد فرض الحزب الشيوعي الصيني العديد من القواعد على نفسه: سِن التقاعد الإلزامي لكوادر الحزب؛ ومعايير الجدارة الصارمة للتوظيف والترقية؛ وقبل كل شيء حد أقصى مدته 10 أعوام لخدمة أعلى قيادة في الحزب. وأنشأ دنغ شياو بينغ نظامًا للقيادة الجماعية، على وجه التحديد لتجنب هيمنة زعيم واحد مثل ماو تسي تونغ.

تم تفكيك الكثير من هذا في عهد شي جين بينغ، الذي سيحصل على مباركة حزبه للبقاء كزعيم رئيسي لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات في المؤتمر العشرين للحزب. وبدلاً من القيادة الجماعية، انتقلت الصين إلى نظام شخصاني لا يستطيع فيه أي مسؤول كبير آخر الاقتراب من تحدي الرئيس.

أدى هذا التركيز للسلطة في رجل واحد بدوره إلى إضعاف عملية صنع القرار. وقد تدخل الحزب في الاقتصاد، مما أعاق قطاع التكنولوجيا من خلال ملاحقة نجوم مثل “علي بابا” و”تينسنت”؛ وأجبر المزارعين الصينيين على زراعة المواد الغذائية الأساسية التي تخسر المال سعيًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي؛ وأصر على استراتيجية “صفر كوفيد” التي تبقي أجزاء مهمة من الصين تحت عمليات الإغلاق المستمرة التي أنقصت نقاطًا من النمو الاقتصادي للبلاد. ولا تستطيع الصين بسهولة عكس اتجاه سياسة “صفر كوفيد”، لأنها فشلت في شراء لقاحات فعالة، وتجد جزءًا كبيرًا من سكانها المسنين عرضة للمرض. وقد تحول ما بدا قبل عامين وكأنه نجاح مظفر في السيطرة على كوفيد إلى كارثة مطولة.

يأتي كل هذا على رأس فشل نموذج النمو الأساسي في الصين، الذي اعتمد على استثمارات الدولة الضخمة في العقارات للحفاظ على ازدهار الاقتصاد. ويقترح الاقتصاد الأساسي أن من شأن هذا أن يؤدي إلى سوء تخصيص هائل للموارد، كما حدث في الواقع. اذهب فقط إلى الإنترنت وابحث عن عنوان “المباني الصينية التي يتم تفجيرها”، وسترى العديد من مقاطع الفيديو للمجمعات السكنية الضخمة التي يتم تفجيرها بالديناميت لأنه لا يوجد أحد يشتري شققًا فيها.

ولا تقتصر هذه الإخفاقات الاستبدادية على الصين. تشهد إيران الآن أسابيع من الاحتجاجات في أعقاب مصرع مهسا أميني على يد شرطة الآداب. وتبدو إيران في حالة يرثى لها: فهي تواجه أزمة مصرفية، ومياهها تنفد، وشهدت تراجعًا كبيرًا في الزراعة، وتكافح مع العقوبات الدولية المعوقة والعزلة. وعلى الرغم من وضعها كدولة منبوذة، فإن لديها سكانًا متعلمين تعليمًا جيدًا، حيث تشكل النساء غالبية بين خريجي الجامعات. ومع ذلك، تقود النظام مجموعة صغيرة من الرجال المسنين الذين يتخذون مواقف اجتماعية عفا عليها الزمن منذ أجيال عدة. ولا عجب في أن النظام يواجه الآن أكبر اختبار لشرعيته. أما الدولة الوحيدة التي تتميز بأنها تدار حتى بشكل أسوأ فهي دولة تحكمها دكتاتورية أخرى، فنزويلا، التي أنتجت أكبر تدفق للاجئين في العالم على مدى العقد الماضي.

وهكذا، فإن الاحتفالات بصعود الدول القوية وتراجع الديمقراطية الليبرالية سابقة جدًا لأوانها. إن الديمقراطية الليبرالية، تحديدًا لأنها توزع السلطة وتعتمد على موافقة المحكومين، هي في وضع أفضل كثيرًا على الصعيد العالمي مما يعتقد الكثير من الناس. وعلى الرغم من المكاسب الأخيرة التي حققتها الأحزاب الشعبوية في السويد وإيطاليا، ما تزال معظم البلدان في أوروبا تتمتع بدرجة قوية من التوافق الاجتماعي.

تبقى علامة الاستفهام الكبيرة، للأسف، هي الولايات المتحدة. ما يزال حوالي 30 إلى 35 في المائة من ناخبيها يصدقون الرواية الكاذبة القائلة إن الانتخابات الرئاسية للعام 2020 قد سرقت، وقد استولى أتباع عقيدة ترامب “جعل أميركا عظيمة مرة أخرى” على الحزب الجمهوري، وهم يبذلون قصارى جهدهم لوضع منكري الانتخابات في مواقع السلطة في جميع أنحاء البلاد. ولا تمثل هذه المجموعة أغلبية الناس في البلاد، لكن من المرجح أن تستعيد السيطرة على مجلس النواب على الأقل في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وربما الرئاسة في العام 2024. وقد غرق الزعيم المفترض للحزب، ترامب، أعمق وأعمق في جنون تغذية نظرية مؤامرة، حيث يعتقد بالوسع إعادته على الفور إلى منصبه كرئيس، وأن البلاد يجب أن توجه الاتهام الجنائي إلى أسلافه الرئاسيين، بمن فيهم واحد متوفى مسبقًا.

ثمة علاقة وثيقة بين نجاح الدول القوية في الخارج والسياسة الشعبوية في الداخل. وقد أعرب سياسيون مثل مارين لوبان وإريك زمور في فرنسا، وفيكتور أوربان في المجر، وماتيو سالفيني في إيطاليا، وبالطبع ترامب في الولايات المتحدة، عن تعاطفهم مع بوتين. إنهم يرون فيه نموذجًا لنوع حكم الرجل القوي الذي يرغبون في ممارسته في بلدانهم. وهو بدوره يأمل في أن يؤدي صعودهم إلى إضعاف الدعم الغربي لأوكرانيا وإنقاذ “العملية العسكرية الخاصة” المتداعية التي بدأها.

لن تعود الديمقراطية الليبرالية ما لم يكن الناس على استعداد للنضال من أجلها. والمشكلة هي أن العديد من الذين يكبرون ويعيشون في ديمقراطيات ليبرالية مسالمة ومزدهرة يبدأون في اعتبار شكل حكومتهم شأنًا مفروغًا منه. ولأنهم لم يختبروا قط طغيانًا فعليًا، فإنهم يتصورون أن الحكومات المنتخبة ديمقراطيًا التي يعيشون في ظلها هي نفسها ديكتاتوريات شريرة تتواطأ على سلب حقوقهم، سواء كان ذلك الاتحاد الأوروبي أو الإدارة في واشنطن. لكن الواقع تدخَّل أخيرًا. يشكل الغزو الروسي لأوكرانيا ديكتاتورية حقيقية تحاول سحق مجتمع حر حقًا بالصواريخ والدبابات، وقد يعمل هذا على تذكير الجيل الحالي بما هو على المحك. ومن خلال مقاومتهم ضد الإمبريالية الروسية، يُظهر الأوكرانيون نقاط الضعف الخطيرة الحاضرة في قلب دولة قوية ظاهريًا. وهم يفهمون القيمة الحقيقية للحرية، ويخوضون معركة أكبر بالنيابة عنا؛ معركة نحتاج جميعًا إلى الانضمام إليها.

*يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما Yoshihiro Francis Fukuyama: عالم وفيلسوف واقتصادي سياسي، مؤلف، وأستاذ جامعي أميركي. اشتهر بكتابه “نهاية التاريخ والإنسان الأخير” الصادر في العام 1992، والذي جادل فيه بأن انتشار الديمقراطيات الليبرالية والرأسمالية والسوق الحرة في أنحاء العالم قد يشير إلى نقطة النهاية للتطور الاجتماعي والثقافي والسياسي للإنسان. ارتبط اسم فوكوياما بالمحافظين الجدد، ولكنه أبعد نفسه عنهم في فترات لاحقة. يعمل فوكوياما في “مركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون” بجامعة ستانفورد منذ 2010. عمل قبل ذلك أستاذاً ومديرًا لبرنامج التنمية الدولية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز وأستاذ السياسة العامة بجامعة جورج ماسون. تتمحور أطروحات ومؤلفات فوكوياما حول قضايا التنمية والسياسة الدولية. من مؤلفاته “النظام السياسي والاضمحلال: من الثورة الصناعية إلى عولمة الديمقراطية” (2014)؛ “أميركا على مفترق طرق: الديمقراطية، السلطة، وميراث المحافظين الجدد” (2006)؛ “مستقبلنا بعد البشري: عواقب ثورة التقنية الحيوية” (2002)؛ “الثقة: الفضائل الاجتماعية وتحقيق الازدهار” (1995)؛ و”الخلل الكبير: الطبيعة البشرية وإعادة بناء النظام الاجتماعي” (1999)، من بين كتب أخرى.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: More Proof That This Really Is the End of History

المصدر: الغد الأردنية/(ذا أتلانتيك)