على مدى ثلاث سنوات، كنت أبدأ أيام العمل بالطريقة نفسها. لقد اعتدت أن أستيقظ في الساعة 7:30 صباحاً وأتفقّد الأخبار ثم أتوجّه للعمل في مكتب بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف. في الواقع، كان ذلك الروتين سهلاً لا تشوبه المفاجآت، وهما صفتان مميزتان تتّسم بهما حياة رجل دبلوماسي روسي.

بيد أن يوم 24 فبراير (شباط) كان مختلفاً. عندما تحققت من هاتفي، رأيت أخباراً مروعة ومخيفة: كانت القوات الجوية الروسية تقصف أوكرانيا. وتعرّضت خاركيف وكييف وأوديسا للهجوم، وكانت القوات الروسية تندفع من شبه جزيرة القرم باتجاه مدينة خيرسون الجنوبية، فيما حوّلت الصواريخ الروسية المباني إلى أنقاض ودفعت السكان إلى الفرار. شاهدتُ مقاطع فيديو للانفجارات التي يرافقها دوي صفَّارات إنذار الغارات الجوية، ورأيت أشخاصاً يركضون في حالة من الذعر.

بصفتي شخصاً وُلد في الاتحاد السوفياتي، ظننت أن الهجوم أمرٌ محال تقريباً، على رغم أنني سمعت تقارير إخبارية غربية تفيد بأن الغزو قد يكون وشيكاً. في الحقيقة، كان من المفترض أن يكون الأوكرانيون أصدقاءنا المقربين، وكانت تجمع بيننا أمور كثيرة مشتركة، بما في ذلك تاريخ من محاربة ألمانيا كوننا جزءاً من البلد نفسه. آنذاك، خطرت ببالي كلمات أغنية وطنية شهيرة من الحرب العالمية الثانية، وهي أغنية يعرفها كثير من سكان الاتحاد السوفياتي السابق حق المعرفة: “في 22 يونيو (حزيران)، في تمام الساعة الرابعة صباحاً، تعرضت كييف للقصف، وقيل لنا إن الحرب قد بدأت”. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا بأنه “عملية عسكرية خاصة” تهدف إلى “اجتثاث النازية” من جارة روسيا. ولكن في أوكرانيا، كانت روسيا هي التي تلعب دور النازيين.

فقلت لزوجتي: “هذه هي بداية النهاية”. وقررنا أنه حان وقت استقالتي.

كانت الاستقالة تعني التخلي عن مسيرة مهنية دامت عشرين عاماً في منصب دبلوماسي روسي، وعن صداقات كثيرة رافقت تلك المهنة، بيد أنه كان قراراً وُجب اتخاذه منذ فترة طويلة. عندما انضممت إلى الوزارة عام 2002، كان ذلك خلال فترة من الانفتاح النسبي، وكان بإمكاننا نحن الدبلوماسيون آنذاك العمل بشكل ودي مع نظرائنا من البلدان الأخرى. وعلى رغم ذلك، كان من الواضح منذ الأيام الأولى لي هناك أن وزارة الخارجية الروسية كانت تشوبها عيوب كثيرة. فحتى في ذلك الوقت، لم تكن تشجّع التفكير النقدي، وطوال الفترة التي توليت فيها المنصب، أصبحت عدائية بشكل متزايد. وبقيت فيها على أي حال، مسيطراً على الأفكار المتصارعة التي تراودني من خلال الأمل في أن أتمكن من استخدام أي سلطة أمتلكها من أجل تهدئة سلوكيات بلادي على الصعيد الدولي. لكنّ بعض الأحداث يمكن أن تدفع المرء إلى قبول أشياء لم يجرؤ على تقبّلها من قبل.

في الواقع، جعل غزو أوكرانيا من المستحيل إنكار مدى وحشية روسيا وقمعيّتها. كان عملاً همجياً شنيعاً، يهدف إلى إخضاع إحدى الدول المجاورة ومحو هويتها العرقية. وقد منح ذلك موسكو ذريعة لسحق أي معارضة داخلية. والآن، ترسل الحكومة الآلاف من الرجال الذين تم تجنيدهم ليقتلوا الأوكرانيين. إذاً، تُظهر الحرب أن روسيا لم تعد دكتاتورية وعدوانية فحسب، بل أصبحت دولة فاشية.

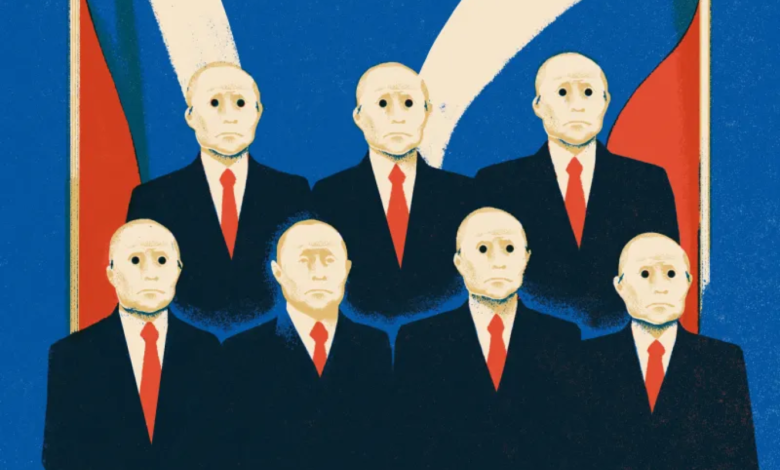

لكن بالنسبة إلي، كان أحد الدروس الأساسية المستفادة من الغزو متعلقاً بشيء شاهدته على مدى العقدين الماضيين: ماذا يحدث عندما تتشوه الحكومة ببطء بسبب البروباغندا الخاصة بها. لسنوات، كان الدبلوماسيون الروس يُجبرون على مواجهة واشنطن والدفاع عن تدخل البلاد في الخارج مستندين إلى أكاذيب وتصريحات غير منطقية. لقد تعلمنا أن نستخدم الخطاب المنمق وأن نكرر للدول الأخرى ما قاله الكرملين لنا كالببغاوات. لكن في النهاية، لم يكن الجمهور الذي تستهدفه هذه البروباغندا هو الدول الأجنبية فحسب؛ بل قيادتنا أيضاً. في البرقيات والتصريحات، أُجبرنا على إخبار الكرملين بأننا أقنعنا العالم بعظمة روسيا وهدمنا حجج الغرب. كان علينا الامتناع عن توجيه أي انتقاد لخطط الرئيس الخطيرة. وقد ظهر هذا السلوك حتى على أعلى المستويات في الوزارة. أخبرني زملائي في الكرملين مراراً وتكراراً أن بوتين يحبّ وزير خارجيته، سيرغي لافروف، لأنه “مرتاح” في العمل معه، فهو دائماً ما يوافق الرئيس الرأي في كل شيء ويخبره بما يريد أن يسمعه. لا عجب إذن أن بوتين اعتقد أنه لن يواجه مشكلة في هزيمة كييف.

إن الحرب هي دليل صارخ يُظهر أن القرارات المتخذة في بيئة يغلب عليها نمط من الأفكار المتوافقة يمكن أن تأتي بنتائج عكسية. لقد فشل بوتين في محاولة غزو أوكرانيا، وهي مبادرة كان من الممكن أن يفهم استحالتها لو كانت حكومته مركّبة بطريقة تخوّلها تزويده بتقييمات صادقة. بالنسبة إلى أولئك منا الذين عملوا في القضايا العسكرية، كان من الواضح أن القوات المسلحة الروسية لم تكن قوية بقدر ما كان الغرب يخشى أن تكون، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى القيود الاقتصادية التي نفّذها الغرب بعد استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم عام 2014، وقد تبيّن أنها كانت أكثر فاعلية مما ظنّه صانعو السياسة.

واستطراداً، أسهم غزو الكرملين في تقوية حلف الناتو الذي يُعتبر كياناً صُمّم لإذلاله، وأسفر عن عقوبات قوية بما يكفي لجعل الاقتصاد الروسي ينكمش. لكنّ الأنظمة الفاشية تكتسب شرعية من خلال فرض سلطتها وليس من خلال تحقيقها مكاسب اقتصادية، ويُعتبر بوتين عدوانياً للغاية ومنفصلاً عن الواقع لدرجة أنه من المستبعد أن يوقفه الركود. ومن أجل تبرير حكمه، يريد بوتين بلوغ النصر العظيم الذي وعد به ويعتقد أنه قادر على تحقيقه. إذا وافق على وقف إطلاق النار، فلن يكون ذلك إلا بهدف منح القوات الروسية استراحة قبل مواصلة القتال. وإذا فاز في أوكرانيا، فالأرجح أنه سيتحرك لمهاجمة دولة أخرى من دول ما بعد الاتحاد السوفياتي، مثل مولدوفا، التي تدعم فيها موسكو منطقة انفصالية.

إذاً، هناك طريقة واحدة فحسب من أجل إيقاف دكتاتور روسيا، وهي تتمثل بتنفيذ ما اقترحه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في أبريل (نيسان): إضعاف الدولة “لدرجة جعلها عاجزة عن فعل الأشياء التي قامت بها في غزو أوكرانيا”. قد يبدو هذا وكأنه مهمة صعبة، لكنّ الجيش الروسي تمّ إضعافه بشكل كبير، وفقدت البلاد عدداً كبيراً من أفضل جنودها. وبدعم واسع من الناتو، أصبحت أوكرانيا قادرة في نهاية المطاف على هزيمة روسيا في الشرق والجنوب، تماماً كما فعلت في الشمال.

في حال هُزم، سيواجه بوتين موقفاً خطيراً في الداخل. وسيكون عليه أن يشرح للنخبة والشعب لماذا خذل توقعاتهم. كذلك، سيتعين عليه أن يخبر عائلات الجنود الذين قُتلوا عن سبب هلاكهم هباءً. وبفضل ضغط العقوبات المتزايد، سيتعين عليه القيام بكل هذا في وقت يكون الروس أسوأ حالاً مما هم عليه اليوم. وقد يفشل في هذه المهمة، ويواجه رد فعل عنيفاً واسع النطاق، فيتم إقصاؤه. ومن الممكن أيضاً أن يبحث عن كبش فداء فيطيح به المستشارون والنواب الذين يهدد بتطهيرهم. في كلتا الحالتين، إذا رحل بوتين، فستتاح لروسيا فرصة إعادة إعمارها حقاً، والتخلي أخيراً عن أوهام العظمة التي تراودها.

أحلام مستحيلة

ولدتُ عام 1980 لأبوين ينتميان إلى الطبقة الوسطى من نخبة المثقفين السوفيات. كان والدي خبيراً اقتصادياً في وزارة التجارة الخارجية، ووالدتي تدرّس اللغة الإنجليزية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، وهي ابنة جنرال قاد فرقة المشاة المسلّحين بالبنادق خلال الحرب العالمية الثانية ونال وسام “بطل الاتحاد السوفياتي”.

كنا نعيش في شقة كبيرة في موسكو خصصتها الدولة لجدي بعد الحرب، وحظينا بفرص لم تكن متاحة لمعظم السكان السوفيات. تم تعيين والدي في منصب في مشروع سوفياتي سويسري مشترك، ما أتاح لنا العيش في سويسرا في عامي 1984 و1985. بالنسبة إلى والديّ، اعتُبرت تلك الفترة الزمنية فترة تحولية. لقد اختبرا شعور العيش في بلد ثري، تتوافر فيه وسائل الراحة التي كان الاتحاد السوفياتي يفتقر إليها، على غرار عربات التسوق ورعاية أسنان عالية الجودة.

وبصفته خبيراً اقتصادياً، كان والدي على علم بالفعل بالمشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاتحاد السوفياتي. لكنّ العيش في أوروبا الغربية دفعه وأمي إلى التشكيك في النظام بشكل أعمق، وكانا متحمسين عندما أطلق ميخائيل غورباتشوف البيريسترويكا في عام 1985، وعلى ما يبدو، كان ذلك حال معظم سكان الاتحاد السوفياتي. في الواقع، لم يكن المرء مضطراً للعيش في أوروبا الغربية لكي يدرك أن متاجر الاتحاد السوفياتي تقدم مجموعة محدودة من منتجات منخفضة الجودة، مثل الأحذية التي كانت تسبب ألماً عند انتعالها. وفي الحقيقة، عرف سكان الاتحاد السوفياتي أن الحكومة كانت تكذب عندما زعمت أنها تقود “البشرية التقدمية”.

وبالاسترجاع، اعتقد عدد كبير من المواطنين السوفيات أن الغرب سيساعد بلادهم أثناء انتقالها إلى اقتصاد السوق. ولكن ثبت أن هذه الآمال ساذجة، فالغرب لم يزود روسيا بدرجة المساعدة التي اعتقد كثير من سكانها، وبعض الاقتصاديين الأميركيين البارزين، أنها ضرورية من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية الهائلة في البلاد. وعوضاً عن ذلك، شجع الغرب الكرملين حين رفَع بسرعة قيود الأسعار وخصخص موارد الدولة على عجل. ونتيجة لهذا الإجراء اغتنت مجموعة صغيرة من الناس بشكل كبير عن طريق الاستفادة من الأصول العامة. لكن بالنسبة إلى معظم الروس، أدى ما يسمى العلاج بالصدمة إلى الفقر والعوز. حدث تضخم جامح، وانخفض متوسط العمر المتوقع. في الحقيقة، مرت البلاد بفترة من التحول الديمقراطي، لكن جزءاً كبيراً من الناس يربط الحريات الجديدة بالفقر [يعتبر أن الحريات الجديدة هي مرادف للفقر]. نتيجة لذلك، تأثرت مكانة الغرب في روسيا بشكل خطير.

ثم تلقت مكانة الغرب ضربة كبيرة أخرى بعد حملة الناتو عام 1999 ضد صربيا. بالنسبة إلى روسيا، بدت التفجيرات وكأنها عدواناً تشنّه قوة هائلة ضد ضحية صغيرة أكثر من كونها عملية عسكرية تهدف إلى حماية الأقلية الألبانية في البلاد. أتذكر بوضوح مروري سيراً على الأقدام بجوار سفارة الولايات المتحدة في موسكو في اليوم التالي بعد أن هاجمتها حشود هائجة ولاحظتُ آثار الطلاء الذي لطّخ جدرانها.

بصفتي ابناً لوالدين ينتميان إلى الطبقة المتوسطة، إذ إن والدي ترك الخدمة المدنية في عام 1991 وبدأ مشروعاً صغيراً ناجحاً، فقد عشت هذا العقد من الاضطرابات بطريقة غير مباشرة في الغالب. كانت سنوات مراهقتي مستقرة، وبدا مستقبلي متوقعاً إلى حد ما. أصبحت طالباً في نفس الجامعة التي كانت تدرس فيها والدتي وركزت على العمل في الشؤون الدولية مثل والدي. لقد استفدت من الدراسة في وقت كان الحوار الروسي حراً ومفتوحاً. وشجعنا أساتذتنا على قراءة مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك بعض المصادر التي كانت محظورة سابقاً. وكنا نجري مناقشات في الصف. في صيف عام 2000، دخلت بحماسة إلى وزارة الخارجية لكي أتلقى تدريباً داخلياً، مستعداً لبدء مهنة كنت آمل في أن تعلّمني أموراً عن العالم.

لكنّ تجربتي كانت مخيبة للآمال. فعوضاً عن العمل مع النخب الماهرة ببدلات أنيقة، وهي الصورة النمطية للدبلوماسيين في الأفلام السوفياتية، كنت تحت إمرة مجموعة من الرؤساء المنهكين في منتصف العمر الذين يؤدون بكسلٍ مهام مملة، على غرار صياغة مواضيع النقاش الخاصة بالمسؤولين الرفيعي المستوى. في معظم الأحيان، كان يبدو أنهم لا يعملون على الإطلاق، يجلسون وهم يدخنون ويقرأون الصحف ويتحدثون عن خططهم لعطلة نهاية الأسبوع. وكانت فترة تدريبي في الغالب عبارة عن إحضار الصحف وشراء الوجبات الخفيفة لهم.

قررت الانضمام إلى الوزارة على أي حال. كنت متحمساً لكسب رزقي بنفسي، وبقيت متأملاً بأن أعرف المزيد عن أماكن أخرى من خلال السفر بعيداً من موسكو. عندما تم تعييني في عام 2002 في منصب مساعد ملحق في السفارة الروسية في كمبوديا، شعرت بالسعادة، إذ كنت سأحظى بفرصة استخدام مهاراتي اللغوية الخميرية ودراساتي عن جنوب شرقي آسيا.

نظراً لأن كمبوديا تقع على هامش المصالح الروسية، لم يكن لدي الكثير من العمل لأقوم به. لكن العيش في الخارج كان بمثابة ترقية مقارنة مع الحياة في موسكو. في الواقع، يحصل الدبلوماسيون المتمركزون خارج روسيا على أموال أكثر بكثير من أولئك الذين تم تعيينهم محلياً. وكان نائب المسؤول في السفارة، فياتشيسلاف لوكيانوف، يقدّر المناقشة المفتوحة وشجعني على الدفاع عن آرائي. وكان موقفنا من الغرب ودّياً إلى حد ما. لطالما كانت لدى وزارة الخارجية نزعة معادية لأميركا، وهي نزعة موروثة عن سابقتها السوفياتية، بيد أن الانحياز لم يكن طاغياً. لم نفكر أنا وزملائي كثيراً في الناتو، وعندما فعلنا ذلك، اعتدنا أن ننظر إلى المنظمة كشريك لنا. في إحدى الأمسيات، خرجت لاحتساء الجعة مع أحد زملائي الموظفين بالسفارة في حانة تقع تحت الأرض. وهناك التقينا بمسؤول أميركي دعانا لنحتسي المشروب معه. اليوم، سيكون مثل هذا اللقاء محفوفاً بالتوتر، لكنه في ذلك الوقت شكّل فرصة لإنشاء صداقة.

ولكن كان من الواضح آنذاك أن الحكومة الروسية اتّبعت ثقافة لا تشجّع على الفكر المستقل، على رغم رغبة لوكيانوف المناقضة لذلك. ذات يوم، تم استدعائي للاجتماع بالمسؤول الثالث من حيث الأهمية في السفارة، وهو دبلوماسي هادئ في منتصف العمر انضم إلى وزارة الخارجية خلال الحقبة السوفياتية. سلّمني نصاً من برقية واردة من موسكو، وطلب مني أن أدرجها في وثيقة سنقوم بإرسالها إلى السلطات الكمبودية. لاحظت عدداً من الأخطاء المطبعية، وقلت له إنني سأصححها. فردّ فوراً، “لا تفعل ذلك! لقد وصلنا النص مباشرة من موسكو. هم أدرى بذلك. حتى لو كانت هناك أخطاء، فلسنا نحن من نقرر تصحيحها”. وكان ما حدث مجرد بداية لما تحوّل إلى نزعة متنامية في الوزارة، تتمثّل بالإذعان التام للقادة.

رجال يوافقون على كل شيء

في روسيا، كان العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مليئاً بالأمل في البداية. وكان متوسط مستوى الدخل في البلد آخذ في الازدياد، وكذلك المستويات المعيشية. ووعد بوتين، الذي تولى الرئاسة في بداية الألفية، بإنهاء فوضى التسعينيات.

وعلى رغم ذلك، سئم كثير من الروس من بوتين خلال العقد الأول من القرن الحالي، إذ اعتبر معظم المفكرين صورة الرجل القوي التي يمثّلها من مخلفات الماضي غير المرحب بها، وتفشّت حالات من الفساد بين كبار المسؤولين الحكوميين. في المقابل، رد بوتين على التحقيقات في إدارته من خلال قمع حرية التعبير. وبحلول نهاية فترة ولايته الأولى، كان قد سيطر فعلياً على قنوات التلفاز الرئيسة الثلاث في روسيا.

ولكن داخل وزارة الخارجية، دقّت تحركات بوتين المبكرة بعض نواقيس الخطر. ثم عيّن لافروف وزيراً للخارجية عام 2004، وهو قرار أشدنا به، إذ عُرف لافروف بأنه ذكي للغاية وصاحب خبرة دبلوماسية عميقة، وله سجل حافل في إنشاء علاقات مستدامة مع المسؤولين الأجانب. أبدى كل من بوتين ولافروف تشدداً متزايداً تجاه الناتو، لكن التغييرات السلوكية كانت خفية، لم يلاحظها كثير من الدبلوماسيين، بمن فيهم أنا.

ولكن إذا نظرنا إلى الماضي، من الواضح أن موسكو كانت تضع الأساس لمشروع بوتين الإمبراطوري، خصوصاً في أوكرانيا. وأصبح الكرملين مهووساً بالبلد بعد الثورة البرتقالية في 2004-2005، عندما منع مئات الآلاف من المتظاهرين المرشح المفضل لروسيا من أن يصبح رئيساً بعد ما اعتُبر على نطاق واسع بأنه انتخابات مزورة. وقد تُرجم هذا الهوس في البرامج السياسية الروسية الكبرى، التي بدأت تركز تغطيتها الرئيسة على أوكرانيا، متحدثة بطريقة مملة عن السلطات التي يُفترض أنها معادية للروس. وعلى مدى السنوات الـ 16 التالية، إلى حين الغزو، سمع الروس مذيعي الأخبار يصفون أوكرانيا بأنها دولة شريرة، تسيطر عليها الولايات المتحدة، وتضطهد سكانها الناطقين بالروسية. (يبدو أن بوتين غير قادر على التفكير في أن الدول يمكن أن تتعاون بصدق، ويعتقد في الحقيقة أن الشركاء الأقرب من واشنطن هم بمعظمهم مجرد دمى في يد الولايات المتحدة، بما في ذلك الأعضاء الآخرون في الناتو).

في غضون ذلك، واصل بوتين العمل على توطيد سلطته في الداخل. كان دستور البلاد يحدد فترة حكم الرؤساء بولايتين متتاليتين، ولكن في عام 2008، وضع بوتين خطة للحفاظ على سيطرته: سيدعم ترشيح حليفه ديمتري ميدفيديف للرئاسة إذا وعد ميدفيديف بتعيين بوتين رئيساً للوزراء. نفذ كلا الرجلين ما وعدا به، وخلال الأسابيع القليلة الأولى من رئاسة ميدفيديف، لم نكن نحن العاملين في وزارة الخارجية متأكدين إلى أي من الرجلين يجب أن نرسل تقاريرنا. بصفته رئيساً، كان ميدفيديف مكلفاً دستورياً بإدارة السياسة الخارجية، بيد أن الجميع كان مدركاً أن بوتين هو المتحكم الفعلي بالسلطة.

في نهاية المطاف أرسلنا تقاريرنا إلى ميدفيديف. كان هذا القرار واحداً من التطورات المتعددة التي جعلتني أعتقد أن رئيس روسيا الجديد قد يكون أكثر من مجرد مشرف موقت. أقام ميدفيديف علاقات ودية مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، والتقى بكبار رجال الأعمال الأميركيين، وتعاون مع الغرب حتى عندما بدا ذلك أنه يتعارض مع المصالح الروسية. حينما حاول المتمردون الإطاحة بنظام معمر القذافي في ليبيا، على سبيل المثال، عارض الجيش ووزارة الخارجية الروسية جهود الناتو الرامية إلى إنشاء منطقة حظر جوي فوق البلاد. فتاريخياً كانت تربط بين القذافي وموسكو علاقات جيدة، وكانت لبلدنا استثمارات في قطاع النفط في ليبيا، لذلك لم ترغب وزارتنا في مساعدة المتمردين على الانتصار. ولكن عندما قدمت فرنسا ولبنان والمملكة المتحدة، بدعم من الولايات المتحدة، اقتراحاً أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يأذن بإنشاء منطقة حظر طيران، جعلَنا ميدفيديف نمتنع عن التصويت عوضاً عن استخدام الفيتو. (هناك أدلة على أن بوتين ربما لم يوافق على هذا القرار).

لكن في عام 2011، أعلن بوتين عن خططه للترشح إلى الرئاسة مرة أخرى، فتنحى ميدفيديف جانباً، مكرهاً على ما يبدو، وقبل بمنصب رئيس الوزراء. شعر الليبراليون بالغضب، ودعا الكثيرون إلى المقاطعة أو جادلوا بأن على الروس أن يتعمدوا التصويت بأوراق غير صالحة ما يستدعي إلغاءها. لكنّ أولئك المتظاهرين اعتُبروا جزءاً صغيراً لا غير من سكان روسيا، لذا فإن معارضتهم لم تشكل تهديداً خطيراً لخطط بوتين. ولكن حتى مظاهر المعارضة المحدودة بدت وكأنها تسبب توتراً لموسكو. وهكذا عمل بوتين على تعزيز الإقبال على الانتخابات البرلمانية لعام 2011 لكي تبدو نتائج المنافسة شرعية، وهي واحدة من جهوده السابقة الرامية إلى تضييق الفجوة السياسية التي تفصل بين الشعب وحكمه. وامتد هذا الجهد إلى وزارة الخارجية. فكلف الكرملين السفارة التي أعمل فيها وجميع السفارات الأخرى بمهمة حمل الروس في الخارج على التصويت.

كنت أعمل في ذاك الوقت في منغوليا. عندما حلّت الانتخابات، أعطيت صوتي لحزب غير بوتيني، قلقاً من أنه إذا لم أشارك على الإطلاق، فسيتم الإدلاء بصوتي نيابة عني لمصلحة حزب بوتين “روسيا الموحدة”. لكن زوجتي، التي عملت مديرةً لأحد المكاتب في السفارة، قاطعت الانتخابات. وكانت واحدة من بين ثلاثة موظفين فقط في السفارة لم يشاركوا.

بعد أيام قليلة، اطّلع قادة السفارة على قائمة الموظفين الذين أدلوا بأصواتهم. وحينما ذُكرت أسماء الذين لم يشاركوا، قال الشخصان الآخران اللذان لم يصوّتا إنهما لم يعلما أنه كان عليهما المشاركة ووعدا بفعل ذلك في الانتخابات الرئاسية المقبلة. في المقابل، قالت زوجتي إنها لا تريد التصويت، مشيرة إلى أن هذا حقها الدستوري. رداً على ذلك، شنّ الرجل الذي يحتل ثاني أهم منصب في السفارة حملة ضدها، وصرخ في وجهها واتهمها بخرق نظام الانضباط وقال إنها ستصنف “غير موثوقة سياسياً”، كما وصفها بأنها “شريكة” لزعيم المعارضة البارز أليكسي نافالني. كذلك، بعد عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، امتنع السفير عن التكلم معها لمدة أسبوع، فيما توقّف نائبه عن التحدث معها لأكثر من شهر.

فتح أبواب الجحيم

كان منصبي التالي في الوزارة في دائرة منع انتشار الأسلحة والحد من التسلح. بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، تم تكليفي بالتركيز على ضوابط التصدير، أي الأنظمة التي تحكم النقل الدولي للبضائع والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لأغراض دفاعية ومدنية. لقد كانت وظيفة من شأنها أن تعطيني رؤية واضحة للجيش الروسي، في وقت أصبح فيه ذلك أكثر أهمية أخيراً.

في مارس (آذار) 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وبدأت في تأجيج التمرد في دونباس. وحينما أُعلن نبأ الضّم كنتُ حاضراً في المؤتمر الدولي للرقابة على الصادرات في دبي. خلال استراحة الغداء، تواصل معي زملائي من جمهوريات ما بعد الاتحاد السوفياتي، وكلهم أرادوا معرفة ما كان يحدث. قلت لهم الحقيقة: “يا أصدقاء، ليست لدي أي معلومات غير التي تعرفونها”. ولم تكن تلك هي المرة الأخيرة التي تتخذ فيها موسكو قرارات مهمة في السياسة الخارجية من دون أن يكون لدبلوماسييها أي علم بالموضوع.

واستكمالاً، تراوحت ردود فعل زملائي على ضم شبه جزيرة القرم بين متباينة وإيجابية. كانت أوكرانيا تنجرف نحو الغرب، بيد أن تلك المقاطعة كانت من الأماكن القليلة التي حظيت فيها وجهة نظر بوتين المشوهة عن التاريخ بأساس منطقي معيّن، فشبه جزيرة القرم، التي نُقلت داخل الاتحاد السوفياتي من روسيا إلى أوكرانيا في عام 1954، كانت أقرب ثقافياً إلى موسكو منها إلى كييف. (أكثر من 75 في المئة من سكانها يعتمدون اللغة الروسية كلغتهم الأولى.) وقد أثار الاستيلاء السريع وغير الدموي احتجاجاً ضئيلاً بيننا وكان يتمتع بشعبية كبيرة في الوطن. فاستخدم لافروف ذلك كفرصة للفت الانتباه، وألقى خطاباً يلوم فيه “القوميين المتطرفين” في أوكرانيا على سلوك روسيا. اعتقدت أنا وعدد من الزملاء أن ما يُعتبر أكثر استراتيجية هو أن يحوّل بوتين شبه جزيرة القرم إلى دولة مستقلة، وهو إجراء كان من الممكن أن نحاول الترويج له على أنه أقل عدوانية، بيد أن الكياسة كلمة غير موجودة في قاموس بوتين، فشبه جزيرة القرم المستقلة لم تكن لتمنحه مجد تجميع الأراضي الروسية “التقليدية”.

في سياق متصل، اعتُبر إنشاء حركة انفصالية في دونباس في شرق أوكرانيا واحتلالها بمثابة أمر مربك، إذ إن التحركات، التي حدثت إلى حد كبير في الثلث الأول من عام 2014، لم تولّد نفس الدعم الهائل في روسيا الذي ظهر حين جرى ضم شبه جزيرة القرم، وتسببت بموجة أخرى من الازدراء الدولي. شعر عدد كبير من موظفي الوزارة بعدم الارتياح بشأن العملية الروسية، لكن لم يجرؤ أحد على نقل هذا الانزعاج إلى الكرملين. ارتأيت وزملائي أن بوتين قد استولى على دونباس من أجل إبقاء أوكرانيا مشتتة، ومنعها من خلق تهديد عسكري خطير لروسيا، والحيلولة دون تعاونها مع حلف الناتو. ولكن قلة من الدبلوماسيين، إن وجدوا، أخبروا بوتين أنه من خلال تأجيج الانفصاليين، دفع كييف في الواقع إلى الاقتراب من خصمه.

واستطراداً، استمر عملي الدبلوماسي مع الوفود الغربية بعد ضم القرم وعملية دونباس. في بعض الأحيان، شعرت أنه لم يتغير. وظلت تربطني علاقات إيجابية مع زملائي من الولايات المتحدة وأوروبا وعملنا بشكل مثمر على قضايا الحد من التسلح. بطريقة موازية، تعرضت روسيا للعقوبات، لكن تأثيرها كان محدوداً في الاقتصاد الروسي. وفي ذلك الإطار، قال لافروف في مقابلة عام 2014: “العقوبات علامة على الانزعاج. وهي ليست الأداة المناسبة للسياسات الجادة.”

لكن بصفتي أحد المسؤولين عن عمليات التصدير، كان بإمكاني أن أرى أن القيود الاقتصادية التي فرضها الغرب لها تداعيات خطيرة على البلاد، إذ إن الصناعة العسكرية الروسية كانت تعتمد بشكل كبير على المكونات والمنتجات الغربية. استخدمت أدوات أميركية وأوروبية الصنع لصيانة المحركات الكهربائية ومحركات الطائرات من دون طيار. واعتمدت على المنتجين الغربيين في بناء معدات الإلكترونيات المقاومة للإشعاع، التي تعتبر بالغة الأهمية للأقمار الاصطناعية التي يستخدمها المسؤولون الروس من أجل جمع المعلومات الاستخباراتية والتواصل وتنفيذ ضربات دقيقة. كذلك، كان المصنعون الروس يعملون مع الشركات الفرنسية بهدف الحصول على المستشعرات اللازمة لطائراتنا. حتى بعض الأقمشة المستخدمة في الطائرات الخفيفة، مثل بالونات الأرصاد الجوية، كانت من صنع الشركات الغربية. في الواقع، تلك العقوبات قطعت فجأة قدرتنا على الحصول على تلك المنتجات وتركت جيشنا أضعف مما يمكن للغرب أن يدركه. ولكن على رغم أن فريقي رأى بوضوح كيف قوضت هذه الخسائر قوة روسيا، إلا أن البروباغندا التي نشرتها وزارة الخارجية ساعدت في منع الكرملين من اكتشاف ذلك، وتظهر عواقب هذا الجهل بشكل كامل الآن في أوكرانيا: العقوبات هي أحد الأسباب التي جعلت روسيا تواجه متاعب كثيرة مع غزوها.

لم يمنع تضاؤل القدرة العسكرية وزارة الخارجية من أن تصبح عدوانية بشكل متزايد. في مؤتمرات القمة أو في الاجتماعات مع دول أخرى، أمضى الدبلوماسيون الروس وقتاً أطول في مهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها. وعقد فريق التصدير الذي كنت أعمل فيه عدداً من الاجتماعات الثنائية مع اليابان على سبيل المثال، مركّزاً على كيفية تعاون بلدينا، وكان كل اجتماع تقريباً بمثابة فرصة لتذكير اليابان، “لا تنسوا من الذي هاجمكم بالسلاح النووي.”

كنت أحاول حصر الأضرار بعض الشيء. عندما كان رؤسائي يكتبون ملاحظات أو تقارير عدائية، حاولت إقناعهم بتخفيف حدة اللهجة، وحذرت من استخدام لغة شبيهة بلغة الحرب واللجوء باستمرار إلى انتصارنا على النازيين. لكن مضمون تصريحاتنا، الداخلية والخارجية، زاد عدائية لأن رؤساءنا كانوا يحررونه بعدوانية. كذلك، فإنّ البروباغندا على الطريقة السوفياتية عادت بالكامل إلى الدبلوماسية الروسية.

صدقوا البروباغندا التي حاولوا إقناع الغير بها

في 4 مارس (آذار) 2018، تم تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في منزلهما في المملكة المتحدة، وكاد ذلك يودي بحياتهما. فاستغرق المحققون البريطانيون عشرة أيام فحسب لاتهام روسيا بأنها المذنبة. في البداية، لم أصدق النتيجة التي توصّلت إليها التحقيقات. بالاسترجاع، كان سكريبال، وهو جاسوس روسي سابق، قد أُدين بتهمة إفشاء أسرار الدولة للحكومة البريطانية وسُجن لعدة سنوات قبل إطلاق سراحه في صفقة تبادل جواسيس. وكان من الصعب علي أن أفهم لماذا قد يظلّ موضع اهتمام بالنسبة إلينا. لو أرادت موسكو موته، لكان من الممكن أن تقتله بينما كان لا يزال في روسيا.

وتبيّن أن عدم اقتناعي بنتائج التحقيق البريطاني أمر مفيد. كانت وزارتي مسؤولة عن القضايا المتعلقة بالأسلحة الكيماوية، لذلك أمضينا وقتاً طويلاً في الجدال بأن روسيا ليست مسؤولة عن التسمم، وهو أمر كان يمكنني القيام به عن قناعة. ولكن كلما نفت وزارة الخارجية مسؤوليتها، قل اقتناعي. آنذاك، زعمنا أن روسيا لم تكن مسؤولة عن التسمم بل كان هذا من أفعال السلطات البريطانية التي يُفترض أنها معادية للروس، والعازمة على إفساد سمعتنا الدولية الممتازة. لم يكن لدى المملكة المتحدة، بالطبع، أي سبب على الإطلاق يجعلها ترغب في قتل سيرغي، لذا بدت مزاعم موسكو وكأنها محاولة رديئة لتحويل الانتباه بعيداً من روسيا ونحو الغرب أكثر من كونها حججاً حقيقية، وهو هدف سائد ركزت عليه بروباغندا الكرملين. في النهاية، كان عليّ أن أتقبل الحقيقة: عمليات التسميم جريمة ارتكبتها السلطات الروسية.

ولا يزال كثير من الروس ينكرون أن موسكو هي المسؤولة. في الحقيقة، أعلم أنه قد يكون من الصعب استيعاب أن بلدك يديره مجرمون قد يقتلون بهدف الانتقام. لكن أكاذيب روسيا لم تكن مقنعة للدول الأخرى، التي صوتت بشكل حاسم أمام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ضد قرار روسي يهدف إلى عرقلة تحقيق حول عملية التسميم تجريه المنظمة الحكومية الدولية البارزة. لم يقف في صف موسكو إلا الجزائر وأذربيجان والصين وإيران والسودان. ومن المؤكد أن التحقيق خلص إلى أن آل سكريبال قد تسمما بـ “نوفيتشوك”: غاز أعصاب روسي الصنع.

كان بإمكان مندوبي روسيا نقل هذه الهزيمة لرؤسائهم بأمانة. ولكن عوضاً عن ذلك، فعلوا العكس تماماً. عندما عدت إلى موسكو، قرأت برقيات طويلة من وفد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الروسية حول إحباط عدة تحركات “معادية لروسيا” و”غير منطقية” و”لا أساس لها” قامت بها الدول الغربية. وفي الغالب فحقيقة أن القرار الروسي قد رُفض كانت مُختصرة في جملة واحدة.

في البداية، استسخفت تلك التقارير. لكن سرعان ما لاحظت أنها أُخذت على محمل الجد في أعلى المناصب في الوزارة. ونال الدبلوماسيون الذين كتبوا مثل تلك الروايات الخيالية استحسان رؤسائهم وشهدوا ارتفاع حظوظهم المهنية. إذاً، أرادت موسكو أن يتم إخبارها بما تأمل في أن يكون حقيقياً، وليس بما كان يحدث بالفعل. وفهم السفراء في كل مكان تلك الرسالة وتنافسوا على إرسال أكبر عدد من برقيات المديح المفرط.

والجدير بالذكر أن البروباغندا ازدادت غرابة بعد تسميم نافالني بغاز نوفيتشوك في أغسطس (آب) 2020، والبرقيات أثارت دهشتي. أشار أحدهم إلى الدبلوماسيين الغربيين بأنهم “مفترسون وحشيون لا يرحمون”. وتطرق آخر إلى متانة حججنا وعدم قابليتها للدحض”. وتناول ثالث كيف أن الدبلوماسيين الروس “أوقفوا منذ البداية محاولات الغربيين الشائنة رفع أصواتهم”.

كان مثل هذا السلوك غير مهني وخطير، إذ إن وزارة الخارجية السليمة تكون مصممة لتزويد القادة بنظرة غير منمقة للعالم حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة. ولكن على رغم أن الدبلوماسيين الروس قد يدرجون حقائق مزعجة في تقاريرهم، خشية أن يكتشف المشرفون عليهم معلومة أغفلوها، إلا أنهم يدفنون شذرات الحقيقة تلك تحت كميات هائلة من البروباغندا. على سبيل المثال، من الممكن أن تحتوي برقية في عام 2021 على سطر يشرح أن الجيش الأوكراني أقوى مما كان عليه في عام 2014. لكن هذا الاعتراف لم يكن ليأتي إلا بعد أنشودة طويلة تمتدح القوات المسلحة الروسية الجبارة.

ثم أصبح الانفصال عن الواقع أكثر تطرفاً في يناير (كانون الثاني) 2022، عندما التقى دبلوماسيون أميركيون وروس في البعثة الأميركية في جنيف لمناقشة معاهدة اقترحتها موسكو من أجل إعادة تشكيل الناتو. ركزت وزارة الخارجية بشكل متزايد على المخاطر المفترضة الناجمة عن التكتل الأمني الغربي، وكانت القوات الروسية تحتشد على الحدود الأوكرانية. حينذاك، عملت كمسؤول عن تنسيق الاتصالات الخاصة بالاجتماع، جاهزاً عند الطلب لتقديم المساعدة إذا احتاج وفدنا إلى أي شيء من البعثة المحلية في روسيا، وتلقيت نسخة من اقتراحنا. كانت الاقتراحات مربكة، مليئةً بالبنود التي من الواضح أن الغرب لن يقبلها، مثل مطالبة حلف الناتو بسحب جميع القوات والأسلحة من الدول التي انضمت بعد عام 1997، بما في ذلك بلغاريا وجمهورية التشيك وبولندا ودول البلطيق. فافترضت أن كاتب هذه الاقتراحات كان إما يحضّر للحرب أو لم تكن لديه فكرة عن طريقة عمل الولايات المتحدة أو أوروبا، أو الأمرين معاً. تجاذبتُ أطراف الحديث مع مندوبينا أثناء استراحات القهوة، وبدا أنهم في حيرة من أمرهم أيضاً. ثم سألت مشرفي عن ذلك، وهو أيضاً كان مصاباً بالحيرة. لم يستطع أحد أن يفهم كيف نتوجّه إلى الولايات المتحدة بوثيقة تطالب، من بين أمور أخرى، بأن يغلق الناتو بابه بشكل دائم أمام الأعضاء الجدد. في النهاية، علمنا مصدر الوثيقة: لقد جاءت مباشرةً من الكرملين. لذلك لم يكن من الممكن الاستفسار عنها.

بقيت متأملاً بأن يعبر زملائي سراً عن قلقهم بشأن ما كنا نفعله، وليس عن ارتباكهم فحسب. لكن الكثيرين قالوا لي إنهم راضون تماماً عن تبني أكاذيب الكرملين. بالنسبة إلى البعض، كانت هذه وسيلة للتهرب من تحمل مسؤولية الأفعال التي ترتكبها روسيا؛ وكانوا يبررون سلوكهم بإخبار أنفسهم والآخرين أنهم كانوا يتبعون الأوامر فحسب. وقد فهمت ذلك. لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الكثيرين كانوا يفخرون بسلوكنا العدواني بشكل متزايد. عدة مرات، عندما حذرت زملائي من أن أفعالهم كانت فظة جداً وبالتالي غير مفيدة لروسيا، أشاروا إلى قوتنا النووية. قال لي أحدهم “نحن قوة عظمى”، وتابع أن الدول الأخرى “يجب أن تنفّذ ما نقوله”.

القطار المجنون

حتى بعد القمة التي عُقدت في كانون الثاني (يناير)، لم أكن أصدق أن بوتين سيشن حرباً كاملة. كانت أوكرانيا في عام 2022 أكثر اتحاداً وتأييداً للغرب مما كانت عليه في عام 2014. وما كان أحد ليستقبل الروس بالورود. وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات الغرب العدوانية للغاية بشأن غزو روسي محتمل أوضحت أن الولايات المتحدة وأوروبا ستردان بقوة. لقد علّمني الوقت الذي قضيته في العمل في مجال الأسلحة والصادرات أن الجيش الروسي لا يملك القدرة على اجتياح أكبر جار أوروبي له، وأن أي دولة خارجية، باستثناء بيلاروس، لن تقدم لنا دعماً ذا مغزى. واعتقدت أن بوتين يعرف ذلك أيضاً، على رغم حجب الحقيقة عنه من قبل الرجال الذين يوافقونه الرأي على كل شيء.

في الحقيقة، جعل الغزو قراري بالمغادرة واضحاً أخلاقياً، بيد أن الخطوات اللوجستية كانت لا تزال صعبة. عندما اندلعت الحرب، كانت زوجتي تزورني في جنيف وكانت قد استقالت حديثاً من وظيفتها في جمعية صناعية مقرها موسكو. لكنّ الاستقالة العلنية كانت تعني أننا لن نكون بأمان إذ بقينا في روسيا. لذلك اتفقنا على أنها ستسافر إلى موسكو من أجل إحضار قطنا الصغير، قبل أن أقدّم أوراق استقالتي. وتبيّن أنها عملية معقدة استغرقت ثلاثة أشهر. كان القط الصغير الضال بحاجة إلى الإخصاء والتطعيم قبل أن نتمكن من نقله إلى سويسرا، وسرعان ما حظر الاتحاد الأوروبي الطائرات الروسية. وللعودة من موسكو إلى جنيف، كان على زوجتي أن تأخذ ثلاث رحلات جوية، وتستقلّ سيارتَي أجرة، وتعبر الحدود الليتوانية مرتين سيراً على الأقدام.

في غضون ذلك، شاهدت زملائي يستسلمون لأهداف بوتين. في الأيام الأولى من الحرب، كان معظمهم يبتسم ببهجة وفخر. “أخيراً!” صاح أحدهم. “الآن سوف نعلّم الأميركيين درساً! باتوا يعلمون من هو الآمر الناهي”. في غضون أسابيع قليلة، عندما أصبح واضحاً أن الحرب الخاطفة ضد كييف قد فشلت، أصبح الخطاب أكثر قتامة ولكن ليس أقل عدوانية. أخبرني أحد المسؤولين، وهو خبير حسن السمعة في مجال الصواريخ البالستية، أن روسيا بحاجة إلى “إرسال رأس حربي نووي إلى إحدى ضواحي واشنطن”. وأضاف: “سوف يرتجف الأميركيون رعباً ويسارعون إلى التوسل إلينا من أجل السلام”. تبيّن أنه يمزح بشكل جزئي. لكنّ الروس يميلون إلى الاعتقاد بأن الأميركيين مدللون للغاية لدرجة أنهم لا يخاطرون بحياتهم من أجل أي شيء، لذلك عندما أشرت إلى أن الهجوم النووي من شأنه أن يستدعي انتقاماً كارثياً، أجاب بتهكّم: “لا، لن يفعل”.

وربما غادر بضع عشرات من الدبلوماسيين الوزارة بصمت. (حتى الآن، أنا الوحيد الذي انفصل علناً عن موسكو). لكن معظم الزملاء الذين اعتبرهم عاقلين وأذكياء ظلوا هناك. “ماذا بوسعنا أن نفعل؟” سأل أحدهم. وتابع: “نحن أشخاص عاديون [غير مهمين]”. لقد توقّف عن التفكير لنفسه وأشار إلى أن “أولئك الذين في موسكو يعرفون ما هو الأفضل”. واعترف آخرون في محادثات خاصة بأن الوضع يتّسم بالجنون. لكن ذلك لم ينعكس في عملهم، إذ استمروا في نشر الأكاذيب حول العدوان الأوكراني. رأيت تقارير يومية ذكرت أسلحة أوكرانيا البيولوجية غير الموجودة. وتجولت حول المبنى الذي نعمل فيه، وهو فعلياً عبارة عن ممر طويل يتضمّن مكاتب خاصة لكل دبلوماسي، ولاحظت أن بعض زملائي الأذكياء حتى كانوا يشاهدون البروباغندا الروسية على أجهزة التلفزيون الخاصة بهم طوال اليوم. كان الأمر وكأنّهم يحاولون أن يلقّنوا أنفسهم تلك الأفكار.

تغيرت طبيعة كل وظائفنا حتماً. وأحد الأسباب هو انهيار العلاقات مع الدبلوماسيين الغربيين. توقفنا عن مناقشة كل شيء معهم تقريباً. حتى أن بعض زملائي من أوروبا امتنعوا عن إلقاء التحية عندما تقابلنا في حرم الأمم المتحدة بجنيف. وعوضاً عن ذلك، ركزنا على اتصالاتنا مع الصين، التي عبّرت عن “تفهمها” للمخاوف الأمنية في روسيا لكنها حرصت على عدم التعليق على الحرب. كذلك، أمضينا مزيداً من الوقت في العمل مع الأعضاء الآخرين في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أي أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، وهو عبارة عن كتلة دول منقسمة أحب رؤسائي إظهارها على أنها حلف شمال الأطلسي الخاص بروسيا. بعد الغزو، أجرى فريقي جولات وجولات من المشاورات مع تلك الدول ركزت على الأسلحة البيولوجية والنووية، لكننا لم نتكلّم عن الحرب. عندما تحدثت مع دبلوماسي من آسيا الوسطى حول مختبرات الأسلحة البيولوجية المفترضة في أوكرانيا، رفض الفكرة ووصفها بأنها سخيفة. وقد وافقته الرأي.

بعد أسابيع قليلة، قدمت استقالتي. أخيراً، لم أعد متواطئاً في نظام يعتقد أنه يملك حقاً إلهياً في إخضاع جاره.

الصدمة والرعب

خلال الحرب، أصبح القادة الغربيون مدركين تماماً لإخفاقات الجيش الروسي. لكن يبدو أنهم لا يعلمون أن السياسة الخارجية الروسية محطمة بالقدر ذاته. تحدث عدد من المسؤولين الأوروبيين عن الحاجة إلى تسوية تفاوضية للحرب في أوكرانيا، وأنه إذا سئمت بلدانهم من تحمل تكاليف الطاقة والتكاليف الاقتصادية المرتبطة بدعم كييف يمكنهم عندئذ الضغط على أوكرانيا لكي تعقد صفقة. إذاً، قد يميل الغرب بشكل خاص إلى دفع كييف للمطالبة بالسلام إذا هدد بوتين بعنف بأنه سيستخدم الأسلحة النووية.

لكن طالما أن بوتين في السلطة، لن تحظى أوكرانيا بأحد في موسكو يمكنها التفاوض معه بصدق. لن تكون وزارة الخارجية محاوراً موثوقاً به، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أي جهاز حكومي روسي آخر. فهي جميعها امتداد لبوتين وأجندته الإمبراطورية. وأي وقف لإطلاق النار سيمنح روسيا فرصة إعادة تسليح نفسها قبل شن هجوم مرة أخرى.

هناك شيء واحد يمكن أن يوقف بوتين حقاً، وهو الهزيمة الشاملة. يمكن للكرملين أن يكذب على الروس بقدر ما يريد، ويمكنه أن يأمر دبلوماسييه بالكذب على الآخرين. لكن الجنود الأوكرانيين لا يولون اهتماماً للتلفزيون الروسي الحكومي. وأصبح واضحاً أن هزائم روسيا لا يمكن دائماً حجبها عن الشعب الروسي خصوصاً عندما تمكّن الأوكرانيون، في غضون أيام قليلة في سبتمبر (أيلول)، من استعادة كل مقاطعة خاركيف تقريباً. رداً على ذلك، تحسّر المحاورون في التلفزيونات الروسية على الخسائر. وعبر الإنترنت، وجّه المعلقون الروس المتشدّدون انتقاداً للرئيس بشكل مباشر. وكتب أحدهم في منشور على الإنترنت انتشر على نطاق واسع يسخر فيه من بوتين بسبب ترؤسه افتتاح دولاب هوائي تزامناً مع انسحاب القوات الروسية: “أنت تقيم حفلاً بقيمة مليار روبل، ماذا دهاك”؟

في المقابل، ردّ بوتين على الخسارة، وعلى منتقديه، من خلال تجنيد أعداد هائلة من الناس في الجيش. (تقول موسكو إنها تجنّد 300 ألف رجل، بيد أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى). لكن على المدى الطويل، لن يحل التجنيد الإجباري مشكلاته، إذ إن القوات المسلحة الروسية تعاني من معنويات منخفضة ومعدات رديئة، وهي مشكلات لا تستطيع التعبئة حلها. مع الدعم الغربي الواسع النطاق، يمكن للجيش الأوكراني أن يلحق مزيداً من الهزائم الخطيرة بالقوات الروسية، ما يجبرها على الانسحاب من مناطق أخرى. ومن المحتمل أن تتمكن أوكرانيا في نهاية المطاف من هزيمة الجنود الروس في أجزاء من دونباس حيث يتقاتل الجانبان منذ عام 2014.

إذا حدث ذلك، فسيجد بوتين نفسه في مأزق. يمكنه الرد على الهزيمة بهجوم نووي، لكنّ الرئيس الروسي يحب حياته الفاخرة ومن المفترض أنه يدرك أن استخدام الأسلحة النووية يمكن أن يؤدي إلى حرب قد تقتله هو أيضاً. (إذا كان لا يعرف ذلك، فإن مرؤوسيه، كما نأمل، سوف يتجنبون اتباع مثل تلك الأوامر الانتحارية). كذلك، يمكن لبوتين أن يأمر بتعبئة عامة كاملة، تشمل تجنيد جميع الشبان الروس تقريباً، ولكن لن يوفّر ذلك على الأرجح أكثر من فترة راحة موقتة، وكلما ارتفع عدد الضحايا الروس في القتال، زاد السخط المحلي الذي سيواجهه. في نهاية المطاف، قد ينسحب بوتين ويجعل مروجي البروباغندا الروس يلومون مَن حوله على الهزيمة المحرجة، كما فعل بعض منهم بعد الخسائر في خاركيف. لكن هذا قد يدفع بوتين إلى تطهير شركائه، ما يجعل من الخطير بالنسبة إلى أقرب حلفائه الاستمرار في دعمه. قد تكون النتيجة حدوث الانقلاب الأول في قصر موسكو منذ الإطاحة بنيكيتا خروتشوف في عام 1964.

وإذا تم طرد بوتين من منصبه، فإن مستقبل روسيا سيكون غامضاً للغاية. من الممكن تماماً أن يحاول خليفته الاستمرار في الحرب، لا سيما بالنظر إلى أن مستشاري بوتين الرئيسيين ينحدرون من الأجهزة الأمنية. لكن لا أحد في روسيا يتمتّع بمكانة بوتين، لذلك من المحتمل أن تدخل البلاد فترة من الاضطراب السياسي، ويمكنها حتى أن تنزلق نحو الفوضى.

وقد يستمتع المحللون الخارجيون بمشاهدة روسيا وهي تمر بأزمة داخلية كبيرة. لكن ينبغي عليهم التفكير ملياً قبل تأييد انهيار البلاد داخلياً، وذلك ليس لأنه سيترك الترسانة النووية الضخمة لروسيا في أيدٍ مجهولة فحسب. في الواقع، يعيش معظم الروس في حالة نفسية معقّدة، ناتجة من الفقر وجرعات ضخمة من البروباغندا التي تزرع الكراهية والخوف، وشعوراً متزامناً بالتفوق والعجز. إذا تفككت البلاد أو تعرضت لكارثة اقتصادية وسياسية، فسوف تدفعهم إلى حافة الهاوية. وقد يتحد الروس خلف زعيم أكثر عدوانية من بوتين، يشعل حرباً أهلية، أو عدواناً خارجياً أكبر، أو كليهما.

إذا فازت أوكرانيا وسقط بوتين، فإن أفضل شيء يمكن للغرب فعله ليس إلحاق الأذى، بل العكس هو الصحيح: تقديم الدعم. قد يبدو ذلك غير منطقي أو بغيضاً، وأي مساعدة يجب أن تكون مشروطة بشدة بإصلاح سياسي. لكن روسيا ستحتاج إلى مساعدة مالية بعد الخسارة، ومن خلال تقديم تمويل كبير، يمكن للولايات المتحدة وأوروبا كسب النفوذ في الصراع على السلطة بعد بوتين. يمكنهما، على سبيل المثال، مساعدة أحد التكنوقراطيين الاقتصاديين الروس المحترمين لكي يصبح الزعيم الموقت، كما باستطاعتهما مساعدة القوى الديمقراطية في البلاد على بناء القوة. كذلك، فإن تقديم العون سيسمح للغرب بتجنب تكرار سلوكه في تسعينيات القرن الماضي حينما شعر الروس بأن الولايات المتحدة خدعتهم، وسيسهّل على السكان قبول فقدان إمبراطوريتهم في النهاية. وبعد ذلك، يمكن لروسيا أن تخلق سياسة خارجية جديدة، تنفذها طبقة من الدبلوماسيين المحترفين حقاً. قد يتمكّنون أخيراً من فعل ما فشل جيل الدبلوماسيين الحالي في تحقيقه، وهو جعل روسيا شريكاً عالمياً مسؤولاً وصادقاً.

بوريس بونداريف عمِل دبلوماسياً في وزارة الخارجية الروسية من 2002 إلى 2022، وأخيراً مستشاراً في بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف. استقال في مايو (أيار) احتجاجاً على غزو روسيا لأوكرانيا.

مترجم عن “فورين أفيرز” عدد نوفمبر/ديسمبر 2022

المصدر: اندبندنت عربية