يقف الكثيرون عند ظاهرة ( السَّخْط ) لدى السوريين عموماً، حين يتوجهون بالحديث عن الثورة وعن الشأن العام، باعتبارها ظاهرة مَرَضيةً لا تنمّ عن حالة نفسية سليمة، ويعود الكثير بتلك الظاهرة إلى أسباب ذات صلة ببنية المجتمع السوري، وتحديداً إلى النزعة الفردية وزيادة الثقة بالنفس، وربما التوق الشديد إلى السلطة والقيادة، إذ الجميع يعدّ نفسه قائداً، ولا أحد يعجب أحداً، بل وربما بات الجميع ساخطاً على الجميع، وكل فرد يرى في نفسه ما لا يراه في الآخرين.

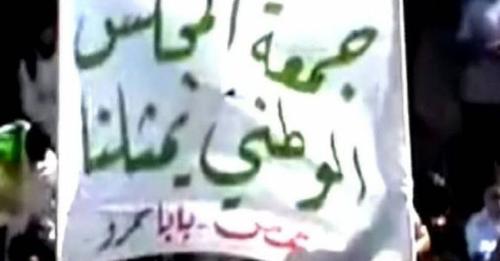

وعلى الرغم من صحّة التسليم بوجود تلك الظاهرة، بل بتصاعدها في المشاهد السياسية والثقافية على العموم، إلّا أنه لا يمكن التسليم بما يثار حولها من تفسيرات، إذ لعله من الصحيح أن المجتمع السوري عاش تحت كابوس الاستبداد والتسلّط حقبة طويلة من الزمن، وقد تركت تلك الحقبة آثاراً جسيمة – سياسياً وثقافياً واجتماعياً – إلّا أنه ما إنْ انطلقت شرارة الثورة حتى استيقظ في نفوس السوريين تطلع شديد نحو التحرر من العبودية ورغبة جامحة نحو بناء دولة حديثة تحفظ لمواطنيها حقوقهم وتصون كرامتهم، ولم تكن مسألة القيادة وتصدّر المشاهد والصفوف لتتقدّم على المصلحة الوطنية العامة، ولعلّنا نذكر أنه عندما تشكل المجلس الوطني السورية في خارج سورية في الثاني من تشرين الأول عام 2011 ، خرجت مظاهرات عارمة في الداخل السوري وهي ترفع شعار( المجلس الوطني يمثلني)، علماً أن معظم تيارات الحراك الثوري في الداخل كانت آنذاك تجهل معظم أعضاء المجلس الوطني على المستوى الشخصي ولا تعرف عنهم شيئاً، كما أنها كانت تدرك جيداً أن النسبة الغالبة من هؤلاء الأعضاء هم ممن كانوا خارج الحراك الثوري نتيجة إقامتهم خارج سورية منذ عقود من الزمن، ولكن على الرغم من ذلك فقد لاقى تشكيل المجلس الوطني ترحيباً كبيراً من جانب الشارع السوري الثائر، وما كان ذلك إلّا نتيجة وعي السوريين وإدراكهم لضرورة وجود كيان سياسي يمثل ثورتهم، وكذلك لإدراكهم بأن الفعل الثوري على الأرض مهما ارتفع منسوبه، فإن النتيجة المأمولة منه تبقى مرهونة بالقدرة على تحويله إلى مكسب سياسي، وهذا لن يتم إلّا بعملية مأْسَسة تنظيمية تجعل العمل الثوري أكثر تنظيماً وانضباطاً.

ربما كان الإجماع النسبي على تأييد المجلس الوطني السوري أواخر عام 2011 هو الحالة الوحيدة التي يرحب بها الشارع الثوري بولادة كيان سياسي يمثل السوريين، ذلك أن معظم التشكيلات التي قد أوجدت لاحقاً، بدءًاً من الإئتلاف ثم الحكومة المؤقتة ثم هيئة التفاوض والجيش الوطني وانتهاءً باللجنة الدستورية، جميعها كانت محطّ سخط واستياء شعبي واسع، ويقتضي منطق الإنصاف الإشارة إلى أن مناهضة الأوساط الشعبية لتلك التشكيلات لم تكن لأسباب تتعلق بأعضاء تلك الكيانات بل كانت بسبب أدائها السياسي ومردودها السيء على المصلحة الوطنية السورية، فهل كان مطلوباً من الأوساط الثورية أن تصفّق وتهتف لمن فرّط بقرارها الوطني وحوّل قيادة الثورة إلى كيان وظيفي يعمل على تنفيذ الأجندات الخارجية أكثر مما يعمل لصالح القضية السورية، أم كان مطلوباً منهم أن يصفقوا لهيئة التفاوض التي أدخلت في نسيجها ممثلين عن جميع مخابرات الدول النافذة؟ أم كان يجب عليهم أن يهللوا لقبول الهيئة المذكورة بإملاءات ديمستورا حول فكرة السلال الأربع التي مهّدت لعزل وتحييد فكرة ( إنشاء هيئة حكم إنتقالي) والتي هي الخلاصة الجوهرية من القرارات الأممية ( جنيف1 – 2118 – 2254 )، أم كان يجب على السوريين أن يباركوا الرغبة الروسية الأسدية بتشكيل لجنة دستورية باتت تمارس دوراً عبثياً لا يخدم سوى نظام الأسد وحلفائه؟ وهل سيفرح السوريين بوجود ( جيش وطني) لم ينجح في إيجاد حالة من الأمن والطمأنينة لبضعة مدن يسيطر عليها، وما يزال منهمكاً بالنزاعات الفصائلية أكثر ممّا تشغله المصلحة العامة، فضلاً عن استبعاده لآلاف الضباط المنشقين من ذوي الكفاءات العالية، واعتماده على أشخاص أقل ما يقال فيهم أنهم يفتقرون إلى أدنى درجات المهنية؟ وهل سيكون مبعث سرور المواطن السوري أن يرى أربع سلطات أمر واقع على الجغرافية السورية، وما من واحدة منها إلّا وتعمل على امتهان المواطن واستباحة حقوقه؟ وهل وجود أكثر من مليون نازح سوري يسكنون الخيام وأكثر من ستة ملايين منهم مهجّرون في الخارج أمرٌ يثير البهجة والتفاؤل؟ ما من شكّ في أن عقداً ونيّفاً من عمر الثورة قد انطوى على مفارقة حادّة لا يمكن لأحد أن يتجاهلها، وهي البون الشاسع جداً بين ما قدّمه الشعب السوري من تضحيات، وبين المردود السياسي والعسكري الذي نتج عن عمل المعارضات الرسمية بشتى أشكالها وتصنيفاتها، ولعلّ هذه الفجوة الكبيرة بين المُنتَج الشعبي ( الثورة ة وتضحياتها) وبين التداعيات الخطيرة لمسار وأدّاء المعارضات السياسية والعسكرية، هو ما أسهم في ولادة موجة شديدة من السّخط الذي نجد تجلياته في معظم الأحاديث التي تطال الشأن العام، ولعلها ولادة طبيعية، بل ربما كانت ضرورية، لأنها تنطوي من حيث الدوافع والمضامين على حسّ نقدي واضح حيال ما جرى ويجري، ومن هنا يمكن التأكيد على أن أيّة مراجعات حقيقية وجدّية لمسار ثورة السوريين، لا يمكن أن تُؤتي ثمارها دون نشوء حسّ نقدي شجاع وجريء يستطيع ملامسة مواطن الضعف والخلل بقوة، لا يوارب عن الحقائق ولا يهادن الخواطر ولا يجامل المقامات على حساب الحقائق. ولعله من الضروري في هذا السياق، التفريق بين المراجعات النقدية العميقة التي تتوخّى المصلحة الوطنية العامة، وبين موجات الكلام الغوغائي الذي لا يتجاوز تخوم النوازع الشخصية والتشهير الشخصي فحسب.

على الرغم من التحوّلات الكبيرة التي يشهدها المحيط الإقليمي والدولي في الوقت الراهن، فإن القضية السورية ما تزال تراوح في سكونيتها، إنْ لم نقل إنها تنحدر نحو الأسوأ، من حيث استمرار معاناة السوريين والبؤس المعيشي والأمني لأكثرية المواطنين، موازاةً مع حالة انسداد كامل تجاه أي حل سياسي يمكن أن يلوح من بعيد، وفي مواجه هذه الحالة لا نجد لدى كيانات المعارضة بكل تلاوينها ثمّة ما يوحي بوقفةٍ جادّة يتم من خلالها تقييم عميق وجذري لعملها خلال أحد عشر عاماً، بل ما نجده هو استمرار في حالة التماهي مع عوامل الخراب واستمراء الدور الوظيفي والارتهان للإرادات الخارجية، مع التمسّك القوي بمنطق تبريري يسعى إلى التعمية والتضليل أكثر مما يهدف إلى تبيان الحقائق، ولئن سعى هذا المنطق الموارب إلى رميِ كل تبعات إخفاقاته على دور المجتمع الدولي الخاذل للقضية السورية، إلّا أن هذا الدور الخاذل ما كان له أن يصل إلى هذا الحد المتفاقم لولا وجود المناخ المناسب لنموّه وتفاقمه، ومن هنا كان الأجدر دائما ألّا ننظر إلى موجة السّخط الشعبي على أنها ظاهرة مرضية ذات صلة بجينات السوريين، بقدر ما يتوجب الوقوف عندها باعتبارها إرهاصاً لولادة وعي سوري جديد، يجب العمل على ترجمته إلى تيار نقدي ثقافي لا يقف عند تخوم تشخيص المواجع وجلْد الذات واجترار المظلوميات فحسب، بل يسعى إلى إبداع رؤى وتصورات وأفكار تنسجم مع المنظومة القيمية لثورة السوريين وتخدم مصالحهم، وليست مستوحاة من فضاء المصالح والإرادات الخارجية.

المصدر: صفحة حسن النيفي