على الرغم من أن نظامَي بشار أسد والمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي يصدّران أنفسها على أنهما نظام “علماني” ونظام “إسلامي”، على الترتيب، فإن هناك تشابهًا إلى حد بعيد في بنية هذين النظامين السياسيين، سواء في أسلوب الحكم أو في التعامل الوحشي مع المعارضين والمخالفين.

وقد أتاح عقد الانتخابات الرئاسية في كلّ من إيران سورية، بشكل تقريبي متزامن، الفرصةَ لمقارنة ما يسمّى بالانتخابات في هذين النظامين، ومقايسة مدى “حريتها” و”تنافسيتها” و”نزاهتها”، وأسلوب عقدها وإعلان نتائجها.

أولًا: التشابه في بنية وعمل الأجهزة المسؤولة عن تصفية المرشحين البارزين المحتملين

في النظامين السوري والإيراني، تقوم كلّ من المحكمة الدستورية العليا ومجلس صيانة الدستور، على الترتيب، بدراسة أهليّة المرشحين الرئاسيين للترشح للانتخابات الرئاسية في البلدين. لكن النقطة المهمّة هنا هي أن رأس النظام الدكتاتوري في كلا البلدين هو من يُعيّن أغلب أعضاء هذين الجهازين؛ ففي حالة نظام الأسد، يُسمي رئيس الجمهورية جميع أعضاء المحكمة الدستورية العليا البالغ عددهم أحد عشر عضوًا، أما في حالة إيران، فيتكون مجلس صيانة الدستور من 12 عضوًا، ستة منهم يعيّنهم المرشد الأعلى، والستة الآخرون يُعيّنهم رئيس السلطة القضائية الذي يُعيّن بدوره من قبل المرشد الأعلى أيضًا.

ولذلك، تتبع هذه الأجهزة المسؤولة عن توزيع الأدوار التمثيلية، في مسرحية انتخابات كلا النظامين، مباشرة لرأس هرم النظام الدكتاتوري، الذي يوعز لها في كل عام بتصفية أغلب المرشحين البارزين المحتملين، ليبقى من يريد الدكتاتور الإبقاء عليه ضمن مسرحية انتخابية ذات فصول مفضوحة.

ثانيًا: سنّ قوانين انتخابية جديدة قبل بدء الانتخابات

في كلٍّ من إيران وسورية، عادة ما يتم سنّ قوانين جديدة قبل بدء الانتخابات الرئاسية، تهدف إلى الحد من نطاق المشاركة الإضافية، أو السماح لشريحة معيّنة يرغب النظام في وجودها في الانتخابات. ففي سورية، على سبيل المثال، تم سنّ قانون عجيب قبل عقد الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2014، تم بموجبه منع أي شخص لم يعش في سورية خلال السنوات العشر الماضية من الترشح للانتخابات الرئاسية. وفي حالة إيران أيضًا، أثار قرار مجلس صيانة الدستور الأخير، بشأن شروط المرشحين للرئاسة، احتجاجات واسعة، حيث حُدد عمر المرشح الانتخابي، الذي لم ينخرط في أحداث الثورة الخضراء عام 2009، ما بين 40 و 75 عامًا، وهو ما سمح في المقابل لشريحة من الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة، وكبار قادة القوات المسلحة برتبة عميد وما فوق، أن يترشحوا لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية. والحقيقة هي أن وضع مثل هذه القوانين المثيرة للجدل وغير الدستورية، قبل بدء مسرحيات الانتخابات في كلّ من سورية وإيران، وإن كانت تجعل من نطاق هذه الانتخابات أكثر محدودية وأكثر هزلية مما هي عليه اليوم، يُظهر مدى خوف المنظّمين والقائمين عليها من إجراء انتخابات حرّة ونزيهة.

ثالثًا: لا لتأجيل موعد الانتخابات في البلدان التي دمّرتها الحرب أو أنهكتها العقوبات

مهما كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتأزمة التي يمرّ بها كلّ من النظامين السوري والإيراني، فإن تأخير أو تأجيل موعد انعقاد الانتخابات في هذه البلدان يُعدّ من المحرمات المحظورة، لأن عقد مسرحية الانتخابات في موعدها يُعدّ فرصة كبيرة لهذه الدكتاتوريات لتبرير وشرعنة استبدادها، في ظل ظروف المجتمع الدولي المعاصر وأساليبه المتقدمة في الحكم. لذلك، يبدو الأمر كما لو أن صفة واسم الجمهوريات التي أطلقت على هذه البلدان يستوجب عقد انتخابات في موعدها بشكل ملزم، ولو لم يؤمن كبار مسؤولي البلدين بأصوات ورأي غالبية الشعب.

على سبيل المثال، هذه ليست المرة الأولى التي تُعقَد فيها انتخابات نظام الأسد، في بلدٍ مزقته الحرب كسورية؛ ففي عام 2014، عُقدت الانتخابات الرئاسية في موعدها، بالرغم من أن تنظيم (داعش) كان يتمدد للسيطرة على أكثر من نصف مساحة سورية، ومن فقدان النظام سيطرته على محافظتين سوريتين كاملتين.

حتى في بلدٍ أنكهته العقوبات مثل إيران، وأدى الفساد المستشري فيه وسياساته العدائية في المنطقة إلى سقوط حرّ في الاقتصاد والعملة الوطنية وإلى عُزلة دولية كبيرة، تُواجه دعوات تأجيل الانتخابات بردّات فعل غاضبة من قبل التيار المتشدد على الدوام. ولهذا السبب، تجد كبار المسؤولين في سورية وإيران يتفاخرون دائمًا بعقد الانتخابات الرئاسية تحت أي ظرف، بالرغم من عدم شرعيتها أو نزاهتها، معتبرين أنها انتصار على الأعداء، وعلامة ومؤشر على وجود الديمقراطية في بلادهم.

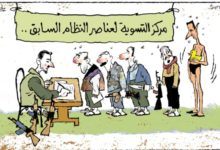

رابعًا: إقصاء المعارضين المؤثرين والإبقاء على المنافسين غير الخطيرين

تفرض الانتخابات بطبيعتها وجود خيارين على الأقل، وهو ما لا يتماشى مع ميول الدول الدكتاتورية التي تتطلع دائمًا لخلق ساحة خالية من المنافسين المؤثرين والمعارضين الحقيقيين.

المشكلة الحقيقية تبدأ في وجود تعارض حقيقي بين طبيعة الانتخابات وتعدديتها مع أعراف وبنية الدكتاتوريات المحتكرة للسلطة، التي لا تعترف أساسًا بخصومها المعارضين الحقيقيين ولا بحقوقهم في الحصول على نصيب من الحياة السياسية للبلاد. ولحل هذه المعضلة، وجدت الدكتاتوريات الحل والسبيل في جلب مرشحين غير مؤثرين وغير خطيرين، لا يشكل وجودهم في الانتخابات أي تحد للحكومات الدكتاتورية. ولذلك رأينا في الانتخابات في إيران أو في سورية، في الفترتين الرئاسيتين الماضيتين، إقدام موجة كبيرة من شخصيات غير معروفة لا تتمتع بأي قاعدة سياسية أو اجتماعية، على الترشح للانتخابات.

هذا الأمر ليس حكرًا على إيران، عندما تمتلئ جداول مجلس صيانة الدستور بمثل هذه النماذج، بل إن كل المرشحين لانتخابات نظام الأسد لا يحظون بالتأييد أو الجماهيرية والشعبية المطلوبة للمنافسة في الانتخابات. حتى إن بعضهم ترشح من باب الطمع لكسب الشهرة الإعلامية فقط لا غير، كالمرشحة الانتخابية الأخيرة فاتن نهار، التي بدا أنها تسعى للترشح فقط لتسجّل اسمها كأول امرأة تترشح للانتخابات الرئاسية في سورية.

وفي الحقيقة، لا يختلف كثيرًا من يسمّيهم نظام الأسد “بالمعارضين الوطنيين”، عن من يسميهم النظام الإيراني “بالإصلاحيين والمعتدلين”؛ فهؤلاء جميعهم لا يمكن تصنيفهم كمعارضين مؤثرين أو خطرين، وهم منخرطون في مسرحية انتخابية مفضوحة يتبادلون الأدوار فيها لتنفيذ السياسات العامة للنظام دون الخروج عن النص المكتوب.

خامسًا: مقاطعة شعبية واسعة لانتخابات مزورة نتائجها معروفة

ومن أوجه الشبه الأخرى التي تميّز فعليًا الانتخابات الرئاسية في كلٍّ من إيران وسورية، المقاطعة الشعبية الواسعة لهذه الانتخابات، خاصة الدورات الحالية في كلا البلدين.

ففي سورية مثلًا، لا معنى لانتخابات في بلدٍ قتل وهجر نظام الأسد أكثر من نصف سكانه، في حين شاهدنا بأم أعيينا مقدار نهم النظام للحصول على عدد أكبر من الأصوات، من خلال عمليات غش لأشخاص انتخبوا أكثر من مرة على مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي حالة إيران أيضًا، كانت هناك مزاعم متكررة بحدوث عمليات تزوير في الانتخابات الإيرانية السابقة، ولم يكن هناك استطلاع رأي دقيق لحجم المقاطعة الشعبية لها، لكنّ صوت هذه المقاطعة بدا واضحًا وقويًا في الدورة الحالية، في تصريحات مختلف المسؤولين الإيرانيين.

والحقيقة هي أن عدم وجود مؤسسات استطلاع رأي دولية معتبرة وذات مصداقية لمعرفة حجم المشاركة الشعبية الدقيقة في الانتخابات الرئاسية السورية أو الإيرانية، كما في أغلب بلدان العالم، جعل من المستحيل تحديد عدد الناخبين المؤهلين أو عدد الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع بشكل دقيق.

من ناحية أخرى، في الوقت الذي لم يشكك فيه أيّ مؤيد أو حتى معارض خلال الدورات الرئاسية الأربع بحتمية فوز الأسد بنسب مئوية عالية، يعلم الجميع اليوم في إيران من سيكون الرئيس المقبل في الدورة الرئاسية الحالية، خاصة بعد تصريحات خامنئي الصريحة برغبته في قدوم حكومة حزب الله الشابة، وتحركات مجلس صيانة الدستور في هذا الصدد، لإزالة أغلب المرشحين الرئيسيين المنافسين في الانتخابات البرلمانية السابقة، والانتخابات الرئاسية القادمة في 18 يونيو/حزيران 20201.

وعلى الرغم من كلّ العراقيل والعقبات التي تضعها هذه الأنظمة الدكتاتورية وأجهزتها الانتخابية أمام إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في كلٍّ من إيران وسورية، لا تزال صناديق الاقتراع لا تمثّل أصوات الشعب بشكل حقيقي ودقيق وشفاف.

المصدر: مركز حرمون للدراسات المعاصرة