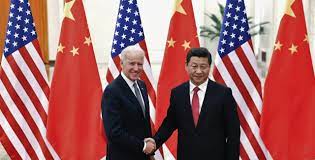

العبارة الأخيرة الرنانة سيئة التعريف التي تتردد في واشنطن تقود النقاد وصناع القرار إلى مسار خطير “أميركا عادت”، هكذا أعلنت عناوين الصحف الأميركية بعد خطاب الرئيس جو بايدن في مؤتمر ميونخ للأمن في شباط (فبراير)، وهو خطاب مصمم بوضوح لرسم خط تحت رئاسة دونالد ترامب وإعلان بداية جديدة في العلاقات عبر الأطلسي. ووعد بايدن: “إننا لا ننظر إلى الوراء. إننا نتطلع إلى الأمام معًا”. ومع ذلك، يبدو أن إحدى اللقطات الكبيرة من السياسة الخارجية لإدارة ترامب ما تزال باقية في الجوار: المنافسة بين القوى العظمى. وقال بايدن للحاضرين في المؤتمر: “يجب أن نستعد معًا لمنافسة استراتيجية طويلة الأمد”، مضيفًا “أن المنافسة مع الصين ستكون شديدة”.

لسوء الحظ، على الرغم من أن “المنافسة بين القوى العظمى” كانت العبارة الطنانة المفضلة لدى واشنطن في السنوات الأخيرة، فإنها تظل سيئة التعريف بطريقة محبطة. وفي واقع الأمر، يبدو أن معظم المعلقين يتجنبون الأسئلة الكبيرة (لماذا نتنافس؟ على ماذا نتنافس؟) ويذهبون مباشرة إلى النقاش حول كيفية تحقيق النصر. وبما أن الإجابات المحتملة عن هذه الأسئلة تتراوح من المعقول تمامًا (أنه يجب على الدول الغربية الانخراط في دفاع جماعي عن الديمقراطية الليبرالية) إلى الخطير وغير الواقعي على الإطلاق (على سبيل المثال، أن على واشنطن السعي إلى انهيار النظام في بكين)، فسوف يكون هذا بالكاد شيئاً يجب أن نتجاهله.

يبدو أن المجتمع الاستراتيجي في واشنطن يعيد مرة أخرى -تمامًا كما حدث أثناء الحرب العالمية على الإرهاب في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أو عند تصوير الولايات المتحدة على أنها الدولة التي لا غنى عنها في التسعينيات- موضعة نفسه حول نموذج جديد ضعيف التنظير للعالم ومكانة أميركا فيه. ومع ذلك، وبالتحديد لأنها سيئة التعريف، فإن المنافسة بين القوى العظمى كاستراتيجية -بمعنى المنافسة من أجل المنافسة- تنطوي أيضًا على إمكانية أن تكون شديدة الخطورة.

من العلامات على حداثة دخول مفهوم “منافسة القوى العظمى” إلى قاموس واشنطن، أن شخصاً دخل في غيبوبة منذ خمس سنوات فقط ربما لا يكون قد سمع بهذه العبارة من قبل أبداً. وعلى الرغم من أن “الاستراتيجية العسكرية الوطنية” لإدارة أوباما في العام 2015 حذرت من الدول “التي تحاول إعادة تشكيل الجوانب الرئيسية للنظام الدولي”، إلا أن المصطلح نفسه لم يدخل حيز الاستخدام على نطاق واسع إلا في عهد ترامب. وقد صرح وزير دفاع الولايات المتحدة في ذلك الحين، جيمس ماتيس، في حزيران (يونيو) 2017 بأن “العودة إلى منافسة القوى العظمى… تضع النظام الدولي تحت الهجوم”، بينما أشارت استراتيجية الأمن القومي التي صدرت في وقت لاحق من ذلك العام إلى أنه “بعد أن تم استبعادها باعتبارها ظاهرة من قرن سابق، عادت المنافسة بين القوى العظمى”. ومنذ ذلك الحين، كان تسارع ذكر هذا المفهوم بمتوالية هندسية.

كوصف، تعد “المنافسة بين القوى العظمى” تعبيراً دقيقاً؛ فالمنافسة بين القوى العظمى سمة مميزة للبيئة الدولية. وسواء كان المرء يتحدث عن منافسات القرن السادس عشر بين الإمبراطوريات، أو عن التدافع الإمبريالي على إفريقيا، أو صراع الحرب الباردة بين الكتلتين الرأسمالية والشيوعية، فإن الدول كانت تناضل دائمًا من أجل السلطة والنفوذ. لكن الفكرة القائلة إن المنافسة بين القوى العظمى جديدة -أو إنها تعود بقوة كما لو أن التاريخ يريد الانتقام- تبدو سخيفة إلى حد ما. وكما قال الأستاذ بجامعة جورج تاون، دانييل نيكسون مؤخرًا، فإنه “لا يمكن للمنافسة بين القوى العظمى أن تعود، لأنها لم تذهب حقاً في أي وقت”.

بدلاً من ذلك، فإن الحديث عن “عودة المنافسة بين القوى العظمى” هو في الأساس طريقة أسهل للاعتراف بأن الولايات المتحدة في حالة تدهور نسبي. إن لحظة أحادية القطب -فترة العقود الثلاثة من الهيمنة العالمية للولايات المتحدة التي بدأت مع انهيار الاتحاد السوفياتي- تنتهي الآن. وبلغة العلوم السياسية، تشرع الدول الأخرى الآن في تحقيق التوازن مع الولايات المتحدة. ومن منظور الشخص العادي، يعني هذا أنه مع وجود الولايات المتحدة في حالة تراجع نسبي، فإن الدول الأخرى ترغب بشكل متزايد في اتخاذ إجراءات لم تكن لتتخذها خلال التسعينيات، سواء كان ذلك التدخل الروسي في سورية، أو المطالبات صينية في بحر الصين الجنوبي، أو اتخاذ أوروبا خطوات للتحايل على تشريعات العقوبات الأميركية. وقد لاحظ إيرفينغ كريستول، الذي يعد الأب الروحي للمحافظين الجدد، ذات مرة أن المحافظ الجديد هو مجرد ليبرالي سطا عليه الواقع؛ وبذلك، فإن بعضاً من أصحاب أعلى الأصوات التي تعلن قدوم حقبة منافسة بين القوى العظمى هم مجرد أمميين ليبراليين سطا عليهم واقع سياسات القوة.

ومع ذلك، إذا كان هذا هو كل ما في الأمر، فإن الجدل الدائر حول منافسة القوى العظمى سيكون أقل إشكالية بكثير. سوف يقوم العلماء والنقاد بتحديث نماذجهم العقلية لتتكيف مع عالم أكثر تنافسية ويمضون قدمًا في حياتهم. لكن دوائر السياسة الخارجية في واشنطن تركز بشكل متزايد على فكرة أن الولايات المتحدة يجب أن تكرس نفسها للمنافسة مع الصين وروسيا ودول أخرى.

الآن، لا يتم عرض المنافسة بين القوى العظمى على أنها حقيقة من حقائق الحياة بقدر ما يتم عرضها على أنها استراتيجية في حد ذاتها. وبالتأكيد، يقترح بعض المؤلفين نقطة نهاية محتملة لمنافسة القوى العظمى، مثل هال براندز وزاك كوبر، اللذين جادلا في مقالهما الأخير في مجلة “فورين بوليسي” بأن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين سوف تقلّ فقط عندما ينهار النظام في بكين. لكنهم يظلون غير واضحين بشأن السبب في أننا يجب أن ننخرط في صراع على غرار الحرب الباردة مع الصين، بدلاً من اتباع نهج محسوب بطريقة أفضل للتعايش التنافسي.

يؤشر هذا المثال على طبيعة الجدل الدائر حول منافسة القوى العظمى ككل. كاستراتيجية كبرى -ما وصفه الأستاذ بجامعة ييل، جون لويس غاديس، ذات مرة بأنه “العلاقة المحسوبة بين الوسائل والغايات الكبيرة”- فإن منافسة القوى العظمى ستكون ضائعة بشدة. وكبداية، ليس من الواضح ما إذا كانت المنافسة وسيلة في حد ذاتها أم غاية.

على سبيل المثال، تصف استراتيجية الأمن القومي للعام 2017 العالم بأنه “ساحة للمنافسة المستمرة”، والتي يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لها. وسواء كان الأمر يتعلق بمشاريع البنية التحتية المحلية، أو إعفاءات قروض الطلاب، أو إصلاح المؤسسات الديمقراطية، أو زيادة معدل المواليد، يجري الآن عرض مجموعة واسعة من أولويات السياسة على أنها ضرورية لمساعي المنافسة بين القوى العظمى. ويشير هذا الواقع إلى أن المنافسة بين القوى العظمى هي غاية بحد ذاتها. وعادة ما لا يتم ذكر سبب اضطرار البلد إلى التنافس بهذه الطريقة.

في الحقيقة، إذا كانت المنافسة بين القوى العظمى وسيلة لتحقيق غاية، فإنه ليس من الواضح على الإطلاق ما هي تلك الغايات. نادرًا ما يكون هناك هدف ملموس لدى أولئك الذين يقومون بالتبشير باستراتيجية المنافسة بين القوى العظمى. ولكم أن تتأملوا فقط في كيفية تصوير مستشار الأمن القومي السابق، إتش آر ماكماستر، لهذه المسألة في كتابه الأخير. فقد افتتح بالإشارة إلى أنه “بعد نهاية الحرب الباردة، نسيت أميركا والمجتمعات الحرة والمفتوحة الأخرى أنه يتعين عليها التنافس للحفاظ على حريتها وأمنها وازدهارها”، بينما جادل لاحقًا بأن الدول يجب أن “تتنافس بشكل شامل كأفضل وسيلة لتجنب المواجهة”. ومن المربك أنه يصور المنافسة على أنها بديل عن النزاع، وصراع مانوي بين الخير والشر، حيث يحاصر الخصوم الولايات المتحدة من جميع الأطراف.

من السهل استبعاد هذا النوع من الخطاب باعتباره سخيفًا، لكنه ينطوي أيضًا على خطر كبير. ومن جملة الأشياء أن التركيز على المنافسة يخفي سلسلة كاملة من الافتراضات الأساسية حول النظام الدولي ودور أميركا فيه. ويبدو أن مجتمع السياسة في واشنطن مقتنع بأننا نتجه نحو عالم أكثر خطورة، والذي يجب على الولايات المتحدة أن تقاوم فيه العدوان المتصور من دول مثل الصين وروسيا. وعلى الرغم من أن المقالات تتضمن بشكل شبه دائم تضميناً إلزاميًا -التعاون مع الصين بشأن تغير المناخ هو شأن لا بد منه!- إلا أن الإطار العام يكاد يكون تصادميًا بشكل موحد تقريباً.

لكي نكون واضحين، ثمة أسباب وجيهة ليتصور المجتمع الإستراتيجي في واشنطن عالماً يصبح أكثر تنافسية باطراد. فالفجوة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى تضيق عسكرياً؛ وقد أُغلقت بالفعل بسبب بعض الإجراءات الاقتصادية. وهناك تزايد في المقاومة ضد خيارات السياسة الخارجية للولايات المتحدة بين الدول الأخرى في السنوات الأخيرة، من المحاولات الصينية لمراجعة القواعد البحرية إلى استهداف روسيا العدواني للانتخابات في الدول الأخرى. لكن عالماً أكثر تنافسية ووجود صراع شامل مفتوح ليسا الشيء نفسه. وغالباً ما يتم تصوير منافسة القوى العظمى على أنها صراع من نوع “كل شيء أو لا شيء”، حيث تتحدى أنظمة رجعية واستبدادية الولايات المتحدة في كل المجالات. وفي الواقع، تبقى الصين وروسيا حتى الآن رجعيتين بشكل انتقائي فحسب، وهما تحاولان تغيير الوضع الراهن حيث يتناسب ذلك مع مصالحهما وللحفاظ عليها في أماكن أخرى.

لا يمكن التغاضي عن مخاطر نهج “كل أو لا شيء” في السياسة العالمية. وكما قال فريد زكريا مؤخرًا، “تخاطر الولايات المتحدة بتبديد المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من أربعة عقود من التعامل مع الصين، وبتشجيع بكين على تبني سياسات مواجهة خاصة بها، وبقيادة أكبر اقتصادين في العالم إلى صراع غادر غير معروف الحجم ولا النطاق”. وفي الواقع، إذا افترض المرء -كما تفعل الكثير من الكتابات حول منافسة القوى العظمى- أن الصين وروسيا هما عدوان عنيدان للولايات المتحدة، عاكفان على تدمير النظام الحالي وتقويض الهيمنة الأميركية، فإن سياسات كانت بخلاف ذلك غير قابلة للتفكير فيها تصبح مطروحة فجأة على الطاولة.

الآن، يصبح تعزيز القدرات العسكرية في أوروبا وآسيا ضروريًا، حتى مع أنه يزيد من خطر نشوب صراع مفتوح مع قوة نووية أخرى. ويبدو فك الارتباط الاقتصادي أمرًا حيويًا لحماية سلاسل التوريد، على الرغم من أن الدراسات تظهر أن التكاليف التي ستتحملها الشركات والعمال الأميركيون ستكون باهظة. وقدّر تقرير حديث صدر عن “مركز الصين في غرفة التجارة الأميركية”، على سبيل المثال، أن الاقتصاد الأميركي قد يخسر ما يصل إلى تريليون دولار من النمو إذا تم تطبيق التعريفات على نطاق أوسع بحيث تشمل كل التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وستكلف القيود المفروضة على السياحة أو على الطلاب الصينيين الذين يدرسون في الولايات المتحدة ما بين 15 مليارا و30 مليار دولار سنويًا.

خلاصة القول بسيطة: من السهل أن تسخر من المنافسة بين القوى العظمى باعتبارها عبارة طنانة لا معنى لها، أو عندما تعيد نخبة السياسة الخارجية في واشنطن اكتشاف أن الدول الأخرى يجب أن يكون لها رأي في السياسة العالمية. ولكن، كما كتب العالم السياسي روبرت كاغان مؤخرًا، قد يكون السؤال الأكبر في العقود المقبلة هو ما إذا كان بإمكان البلدان “حصر المنافسة العالمية في المجالات الاقتصادية والسياسية، وبالتالي تجنيب نفسها والعالم أهوال الحرب الكبرى المقبلة، أو حتى المواجهات التي تبقى مخيفة في حرب باردة أخرى”. وفي هذا السياق، سيكون التبني الأعمى لاستراتيجية المنافسة بين القوى العظمى عملاً غير مسؤول وقصير النظر.

في المرة الأخيرة التي تبنت فيها الولايات المتحدة، بعقلية تركز على شيء واحد، شعارًا سيئ المشورة متنكراً في شكل إستراتيجية، انتهى بها الأمر إلى خوض حرب عالمية على الإرهاب استمرت عقدين من الزمن، في صراع ما تزال تناضل لاستخلاص نفسها منه والذي كانت له تأثيرات سلبية هائلة على العلاقات الخارجية للبلد وعلى حرياته الداخلية. ومع ذلك، إذا لم يتوخ قادة اليوم الحذر، فإن خطاب المنافسة بين القوى العظمى يمكن أن يجر الولايات المتحدة إلى صراع أكثر تكلفة وتدميراً.

*Emma Ashford: زميلة رفيعة في “مبادرة المشاركة الأميركية الجديدة” في مركز سكوكروفت للاستراتيجيات والأمن التابع لمجلس الأطلسي.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Great-Power Competition Is a Recipe for Disaster

المصدر: الغد الأردنية/(فورين بوليسي)