لم يأتِ الإعلان عن “مجلس السلام” الذي أطلقه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من فراغ، وإنما جاء في سياق حرب الإبادة على غزّة، لذلك حرص عرّابوه على وضع عنوانٍ مخاتلٍ لمخلوقهم الجديد، الإشراف على وقف الحرب التي ما زالت مستمرّة تطحن أبرياء غزّة. غير أنّ ما قُدِّم في بدايته آليةً تقنيةً محدودة سرعان ما تمدّد ليحمل تفويضاً عالمياً فضفاضاً للتدخل في نزاعات دولية أخرى، في خطوة أثارت، منذ اللحظة الأولى، قلق الحلفاء قبل الأعداء، وشكوكاً عميقةً حول النيات الحقيقية للمبادرة، وحدودها القانونية، وأهدافها السياسية غير المعلنة.

يكشف الميثاق التأسيسي للمجلس كثيراً من هذه النيات، فهو يتحدّث عن “تحقيق سلام دائم في مناطق النزاع أو المهدّدة به”، وهي صيغة عامة تكاد تُستنسخ من ميثاق الأمم المتحدة، مع فارق جوهري، أن هذا الكيان لم ينبثق من منظومة دولية متعددة الأطراف، بل من إرادة شخص واحد مصاب بتضخّم مفرط في الأنا، يرى في المؤسّسات الأممية عبئاً، ويجاهر بازدرائه القانون الدولي. وقد جسّد هذه الأنا المتضخّمة في ميثاق المجلس الذي يمنح رئيسه ومؤسّسه سلطات شخصية غير مسبوقة، انطلاقاً من الرئاسة الدائمة، وحق النقض، وصلاحية تعيين خليفة له، حتى بعد مغادرته البيت الأبيض، وإصدار قرارات ملزمة، إضافة إلى فرض “رسم دخول” يتجاوز مليار دولار على الدول الراغبة في العضوية الدائمة. نحن، عملياً، أمام هيئة مصمَّمة على مقاس شخصٍ واحد، كما لو كان الأمر يتعلق بنادٍ خاص، نادي أوليغارشية دولية لحكم العالم، يشبه نادي مارالاغو لصاحبه ترامب في ولاية فلوريدا الأميركية!

أما هيكلة المجلس وتركيبته فهي تزيد من تعميق أزمة شرعيته، فالأعضاء الذين اختيروا للانضمام إليه ينتمون في معظمهم إلى دول غير ديمقراطية، أو أنظمة سلطوية لا تتقاسم قيماً قانونية أو سياسية مشتركة. أما طريقة الحصول على العضوية، فبعيدة كل البعد عن أي منطق ديمقراطي أو تمثيلي، إذ تقوم على المال والولاء السياسي، بل الشخصي للرئيس. ويزداد المشهد قتامة حين نعلم أن المجلس يضم أصدقاء الرئيس وصهره وكبار موظفي إدارته، إلى جانب شخصيات مثيرة للجدل أخلاقياً وسياسياً، مثل بنيامين نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب، وتوني بلير، الذي ارتبط اسمُه بجرائم حرب العراق. تجعل هذه التركيبة الغريبة من المجلس كياناً لمجموعة من التناقضات، لا إطاراً دولياً للسلام.

ترامب يتراجع عندما يواجه ردّاً حاسماً أو رفضاً صلباً، ويصعّد فقط عندما يشعر بالخضوع

لذلك، لم يكن مستغرباً، في هذا السياق، أن تواجه مبادرة تأسيسه بانتقادات حادة، فقد رفضت دول أوروبية وازنة، مثل فرنسا وبريطانيا والنرويج والسويد، الانضمام، معتبرة أن المجلس يثير إشكالات قانونية خطرة ويمسّ بدور الأمم المتحدة. وحتى الردّ الشخصي لرئيس المجلس على هذا الرفض كان كاشفاً طبيعة المشروع ونفسية صاحبه، إذ واجه ترامب المنتقدين بحدّة، وسحب دعوة كندا لمجرّد أن رئيس وزرائها انتقد عقيدته الشوفينية “أميركا أولاً”، وتهكّم من الرئيس الفرنسي، وهدّده بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على صادرات النبيذ الفرنسي إلى أميركا!

أما الأهداف غير المعلنة لأصحاب هذا الكيان الفريد من نوعه، فهي أخطر بشعاراتٍ كثيرة يرفعها، فهو، من خلال تركيبته وميثاقه ونيّات أصحابه، لن يكون سوى أداة لتقويض النظام الدولي القائم، وإضعاف ما تبقى من مصداقية القانون الدولي، الذي كشفت حرب الإبادة المستمرة في غزة هشاشته، وتناقضاته، وازدواجية معاييره، وعجزه أمام منطق القوة.

وتبقى أكثر مفارقات هذا المجلس فجاجة تتعلق بغزة نفسها، التي أُنشئ نظرياً من أجلها، لكن ميثاقه لا يذكرها صراحة، ولا يضم أي تمثيل فلسطيني داخل تركيبته، بل يهدّد مشروعه، عملياً، بتهميش القضية الفلسطينية، وتحويل إعادة إعمار غزّة إلى ملف استثماري يُدار بلغة السوق والتطوير العقاري، لا بلغة حقوق الفلسطينيين التي ينص عليها القانون الدولي وعدالة قضيتهم التي تؤكدها المواثيق والمعاهدات الدولية، هنا تتجلى الهوة السحيقة بين الخطاب المعلن والممارسة الفعلية التي تعري نيّات هذا المجلس حتى قبل أن يبدأ تحركه.

وعلى المستوى العربي، كان لافتاً في مسار تشكيل هذا المجلس، ليس طبيعته الإقصائية وحسب لكل ما يمت بفلسطين بصلة أو أهدافه المضمَرة ضد قضية العرب الأولى، بل هرولة أنظمة عربية، من دون غيرها من شعوب الأرض، للالتحاق به منذ لحظاته الأولى. برّر بعضها خطوته بحسن نية معلَنة، بدعوى تفادي ردّات فعل ترامب غير المتوقعة، أو بالإسراع بحجز مقعد على الطاولة، حتى لا يجدوا أنفسهم على قائمة الطعام، كما حذّر من ذلك رئيس وزراء كندا، لكن في سياق آخر مغاير تماما لم يُفهم عربياً على المستوى الرسمي. واختار آخرون الالتحاق به بمنطق براغماتي فجّ، إن لم يكن انتهازياً، يراهن على التقرّب من مركز القرار الأميركي، أياً كان الثمن السياسي أو الأخلاقي. غير أن القاسم المشترك بين الفريقين هو الصمت المُطبق، إذ لم يجرؤ أي منهم على شرح الأسباب الحقيقية للانضمام إلى كيانٍ يستهدف عملياً تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية، ويقوده رئيسٌ يُظهر انحيازاً سافراً ومن دون مواربة للكيان الصهيوني. لا يعكس هذا الصمت فقط ارتباكاً سياسياً ويمسّ بمفهوم ما تبقى من سيادة وكرامة عربية، بل يكشف أزمة عميقة في تمثيل تلك الأنظمة الإرادة الشعبية داخل أوطانها.

ترامب، بمواصفاته الحالية، يبدو أقرب إلى “شمشون عصره”، مستعد لهدم المعبد على نفسه وعلى الآخرين

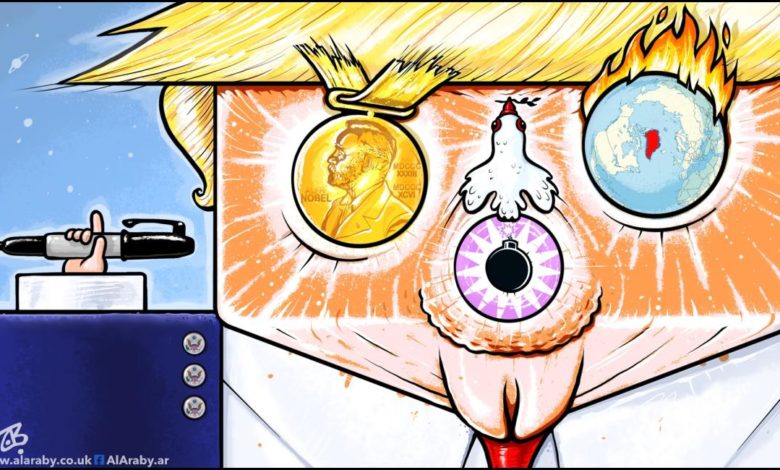

خلاصة القول، لا يمكن فهم هذا المشروع من دون التوقف عند الخلفية النفسية لرئيسه، فترامب يُظهر، منذ سنوات، سمات تضخّم الأنا والنرجسية المفرطة، وحاجة دائمة إلى الاستعراض والاعتراف، وبعد أن فشل في الحصول على جائزة نوبل للسلام، يبدو “مجلس السلام” تعويضاً نفسياً، ومنصّة جديدة لتكريس صورة “صانع السلام” بالقوة، لا بالاستحقاق والاعتراف الدولي. خطورة مجاراة رئيس مهتز نفسياً لا تكمن فقط في قراراته، بل في قابليّته الدائمة للتصعيد غير المحسوب، بما قد يجرّ العالم إلى حافة حرب عالمية ثالثة. ويقدّم التاريخ الحديث لنا دروساً قاسية في هذا الصدد، لأن التساهل مع قادة ذوي نزعات نرجسية مدمّرة، حتى إن وصلوا إلى السلطة بوسائل ديمقراطية، قاد إلى كوارث كونية، كما حدث مع هتلر. وترامب، بمواصفاته الحالية، يبدو أقرب إلى “شمشون عصره”، مستعد لهدم المعبد على نفسه وعلى الآخرين.

ما زال احتواء خطر الرجل ممكناً، والتجارب القريبة تؤكّد إمكانية ذلك، فقد أظهرت الحرب مع الحوثيين، وحرب إيران أخيراً، وكذلك قضية غرينلاند مع الأوروبيين، أن ترامب يتراجع عندما يواجه ردّاً حاسماً أو رفضاً صلباً، ويصعّد فقط عندما يشعر بالخضوع، بما أن الاستجابة لضغوطه لا تشبعه، بل تشجعه على المطالبة بالمزيد، في حلقة ابتزازٍ لا تنتهي. وكيفما تطورت الأحداث مستقبلاً، فإن “مجلسه”، أو بالأحرى “نادي ترامب” هذا وُلد ميتاً، ومصيره مرتبط بصاحبه عندما يختفي عن الساحة الدولية خلال سنوات قليلة، وتلك سنّة الحياة، إلا أن الخطر الحقيقي يكمن في الفترة الفاصلة، وفي الحماقات المحتملة التي قد يرتكبها رجل يرى العالم من خلال أناه المتضخّمة، فهو لا يعترف بحدود، لا قانونية ولا أخلاقية، والوقوف في وجه نزواته ليس خياراً أخلاقياً فحسب أو اختياراً سياسياً مهما كانت تكلفته، بل ضرورة وجودية لحماية ما تبقى من معايير قانونية وأخلاقية تجعل الإنسان يتمسك بالإيمان بالعدل والسلم في عالم يتحوّل يومياً إلى غابة، الحق يُحدَّد فيها بميزان القوة لا بالعدالة أو الشرعية.

المصدر: العربي الجديد