الشرع يلتقي أرسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا في دمشق (9/11/2025 الرئاسة

أخيراً، ضمّت الزيارةُ الأوروبيةُ إلى دمشق وفداً رفيعاً ترأّسه رئيسُ المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، وشاركت فيه رئيسةُ المفوضيّةِ الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، بوصفها الوجهَ التنفيذيَّ الأقوى في الاتّحاد الأوروبي. وبمستوى هذا التمثيل الدبلوماسي، نحن أمام قراءةٍ مختلفة لعلاقة أوروبا مع الحكم الجديد في سورية. وقد التقى الوفدُ الرئيسَ السوريّ أحمد الشرع، وقدّمت فون ديرلاين الزيارةَ بوصفها لحظةَ انتقالٍ تاريخيّ، وقالت إنّ عاماً مضى منذ بدأت “عقودُ الخوفِ والصمت” تتراجع، بما يفتح المجالَ للأمل وإمكان التجديد، مع إقرارٍ بأنّ الطريقَ إلى التعافي والمصالحة طويلٌ؛ لأنّ بناءَ الثقةِ بالمؤسّسات يحتاج وقتاً.

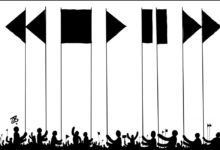

لكن ما وراء الانطباعات المعلنة، جاءت الزيارة إعلاناً سياسيّاً صريحاً بأنّ الاتّحادَ الأوروبيّ قرّر الانتقالَ إلى التعامل المباشر مع مركز القرار في سورية الجديدة. وهذا التحوّل لا يمكن فصله عن عامٍ كامل من إعادة التموضع الأوروبيّ منذ سقوط نظام بشّار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، ولا عن ضغط ملفاتٍ داخليّةٍ أوروبيّةٍ تتقدّم فيها الهجرةُ والأمن وصعود اليمين، ولا عن حاجة دمشق إلى شرعيّةٍ خارجيّةٍ سريعةٍ في لحظةٍ داخليّةٍ رخوةٍ. عمليّاً، تعني الزيارة أنّ أوروبا لم تعد تكتفي برسائل تُدار عبر مؤتمرات المانحين أو القنوات الأمميّة؛ بل تريد إطاراً أوروبيّاً خاصّاً لإدارة علاقتها بسورية، يوازن بين الحوافز والاشتراطات. وفي المقابل، تراهن دمشق على قراءة هذا الحضور باعتباره اعترافاً سياسيّاً بواقعٍ جديدٍ، يمكن ترجمته إلى مالٍ واستثمارٍ وتخفيفٍ للعزلة.

اللافتُ في خطاب فون ديرلاين أنّه لم يترك مساحةً كبيرةً للتأويل، فقد قدّمت للعلن ما يشبه ورقةَ عمل: ثلاث ركائز للتعاون، وجدول زمنيّ، وأرقام. هذا الوضوحُ مهمّ؛ لأنّه يحدّد أهدافَ الاتّحاد الأوروبيّ من الانفتاح، ويكشف أنّ العنوانَ الإنسانيّ ليس وحده من يحرّك بروكسل. الحديثُ عن “الطريق الطويل” و”إعادة بناء الثقة بالمؤسّسات” كان مقدّمةً ضروريّةً، لكن ما تلا ذلك جاء بمثابة برنامج سياسيٍّ واقتصاديٍّ. فالركيزةُ السياسيّةُ تبدأ بحوارٍ رفيع المستوى في النصف الأوّل من 2026، بينما تتضمن الركيزةُ الاقتصادية، ما هو أكبرُ من تبادل تجاريّ، استئنافَ قنوات تمويل، وإعادةَ فتح ملفّ اتّفاق تعاونٍ يمنح سورية منفذاً إلى السوق الأوروبيّة. ثم تأتي الركيزةُ الماليّةُ، مع دعمٍ بحوالى 620 مليون يورو لهذا العام والعام القادم. بهذه العناصر، تقترح بروكسل شكلَ العلاقة: شراكةً تدريجيّةً قابلةً للتوسّع، لكنها محكومةٌ بتقييمٍ سياسيٍّ وأمنيٍّ مستمرّ.

جاءت الزيارة إعلاناً سياسيّاً صريحاً بأنّ الاتّحادَ الأوروبيّ قرّر الانتقالَ إلى التعامل المباشر مع مركز القرار في سورية الجديدة

ولفهم كيف وصلت أوروبا إلى هذا المستوى من المباشرة، يجب وضع الزيارة في سياق مسار 2025. لم تقفز بروكسل إلى دمشق دفعةً واحدةً؛ بدأت بتخفيف عقوباتٍ قطاعيّةٍ، ثم تحرّكت عبر مؤتمرات بروكسل، ثم أعلنت رفعاً واسعاً للعقوبات الاقتصاديّة في 2025، مع الإبقاء على عقوباتٍ موجّهةٍ ضد أفرادٍ وكياناتٍ مرتبطةٍ بانتهاكاتٍ أو مخاطر أمنيّة. وبالتوازي، استثمرت أوروبا في قنوات المجتمع المدنيّ، ونقلت جزءاً من حوارها السنويّ مع السوريّين إلى داخل دمشق. تؤسّس هذه الخطوات لفكرةٍ واحدة: التطبيع الأوروبيّ عمليّةُ تدرّجٍ تتيح لبروكسل التقدّم خطوةً والتراجع خطوةً إذا رأت انحرافاً، وتمنح دمشق، في الوقت نفسه، فرصةً لاستيعاب الشروط الأوروبيّة تدريجياً من دون صدامٍ مبكّر، ومن دون أن تبدو وكأنّها تقدّم تنازلاتٍ مكتوبةً على العلن.

وعندما تفتح أوروبا قناةً مباشرةً مع دمشق، فهي تفعل ذلك لسببٍ عمليّ؛ فالملفّات المرتبطة بسورية باتت تتجاوز السياسة الخارجيّة التقليديّة. جزءٌ كبيرٌ من هذه الملفّات يعود إلى الداخل الأوروبيّ نفسه: اللجوء، والهجرة، والأمن، وصعود اليمين، وضغط الرأي العام على الحكومات، وحتى توازنات الطاقة في شرق المتوسّط. بهذا المعنى، أصبحت سورية ملفّاً أوروبيّاً داخليّاً بقدر ما هي ملفٌّ شرق أوسطيّ، ولذلك تبدو لغة “سورية الجديدة السلميّة الشاملة الآمنة” جزءاً من خطابٍ يسعى إلى إقناع الأوروبيّين بأنّ الانخراط مع دمشق ليس تنازلاً عن المبادئ. لكنه، في الوقت نفسه، يضع سقفاً واضحاً: أوروبا تريد دولةً سوريّةً قادرةً على ضبط حدودها، وتقليل دوافع الهجرة، ومنع عودة التنظيمات المتطرّفة، واستيعاب العودة الطوعيّة للاجئين ضمن حدٍّ أدنى من الخدمات.

الناسُ في الداخل لا يقيسون الشرعيّة بصور اللقاءات، بل بقدرة الدولة على تأمين الأمن والخدمات والحدّ الأدنى من العدالة

ولا يوجد ملفٌّ يختصر المصلحةَ الأوروبيّةَ مثل ملفّ اللاجئين. أوروبا تدفع ثمنه سياسيّاً واقتصاديّاً منذ سنوات، وتعرف أنّ أيَّ اضطرابٍ أمنيٍّ أو اقتصاديٍّ في سورية سينعكس موجةً جديدةً نحو المتوسّط. لذلك ركّزت فون ديرلاين على العمل مع الشركاء الإقليميّين ومع المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين لدعم “عودةٍ آمنةٍ وكريمةٍ وطوعيّةٍ”، بصيغةٍ توازن بين مطلب العودة ومنع تحويلها إلى ضغطٍ قسريٍّ يجرّ أزمةً حقوقيّةً أو نزوحاً لاحقاً. غير أنّ هذا الملفّ يصطدم بواقع الداخل؛ عودةُ الناس تحتاج مساكنَ وكهرباء ومدارسَ ومصدراً للدخل، وأيُّ عودةٍ بلا خدمات تعيد إنتاج النزوح داخل البلاد وتحوّلها إلى دورة فشلٍ جديدة. هنا تظهر المفارقة؛ أوروبا تريد نتائجَ سريعةً وملموسةً، فيما قدرةُ الدولة السوريّة على توفير الشروط ما تزال محدودةً، والأمنُ هشٌّ في أكثر من منطقة. ومن هنا بالذات، يمكن فهم حساسيّة التحذير الذي أطلقته فون ديرلاين من التصعيدات العنيفة الأخيرة ودعوتها إلى حوارٍ عاجلٍ بين الأطراف. فالرسالة واضحة: أوروبا تراقب التوترات الداخليّة بوصفها معياراً لشكل الشراكة، وإنّ أيَّ حديثٍ عن تمويلٍ أو اتّفاق تعاونٍ أو استئناف دور بنك الاستثمار الأوروبيّ يفترض حدّاً أدنى من الاستقرار. والأمنُ هنا لا يقتصر على مواجهة تنظيم الدولة الإسلاميّة “داعش”، بل يشمل حسمَ تعدّد القوى المسلّحة، وترتيبَ العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطيّة “قسد”، وضبطَ السلاح خارج المؤسّسات كما في السويداء، ومنعَ الصدامات الأهليّة كما في حمص والساحل السوريّ. أوروبا تحتاج شريكاً يضمن ألّا يتحوّل المالُ الذي يدخل البلاد وقوداً لصراعٍ جديد، أو رافعةً لمراكز قوّةٍ لا تخضع للمحاسبة.

وفي هذا السياق، تبدو الحزمةُ الماليّةُ المعلنة ذات وظيفة سياسيّة أكثر منها وظيفةً ترميميّة. فـ620 مليون يورو لا تعيد بناءَ بلدٍ خرج من حربٍ طويلة، ولا تغطّي كلفةَ إعادة إعمارٍ تُقدّر بمئات المليارات، لكنها تثبّت مسار تعاونٍ وتشتري وقتاً لفتح مشاريع مبكّرةٍ تخفّف الضغط الاجتماعيّ وتدعم العودة. ومع ذلك، يظلّ المالُ مشروطاً، حتى إن لم تُكتب الشروطُ على شكل قائمة؛ فهي تُقرأ في السلوك الأوروبيّ عبر إبقاء العقوبات الموجّهة، وربط التمويل بالحوكمة، وتسليط الضوء على حقوق الإنسان، واستدعاء ملفّ العدالة الانتقاليّة عند كلّ منعطف. والتوجّه واضح هنا: المساعدةُ ترتبط ببناء مؤسّساتٍ قابلةٍ للمساءلة، لأنّ هذه المساءلة شرطٌ للفعاليّة الاقتصاديّة؛ فالمستثمرُ الأوروبيّ لا يريد فوضى قانونيّة، ولا بيئةَ فسادٍ مفتوحة، ولا أن يقفز فوقه فاعلون مسلّحون أو شبكاتُ مصالح موروثة.

ومن زاويةٍ أوسع، يعيد حديث فون ديرلاين عن استئناف اتّفاق تعاونٍ وإتاحة الوصول إلى السوق الأوروبيّة فتح ملفٍّ مجمّدٍ منذ 2011: علاقةُ سورية بالاقتصاد الأوروبيّ. قبل الحرب كانت أوروبا شريكاً تجاريّاً رئيسيّاً لدمشق، وإعادةُ فتح الباب اليوم تعني أنّ بروكسل تنظر إلى سورية بوصفها جزءاً من فضاء المتوسّط. لهذا المسارُ بعدٌ اقتصاديٌّ واضح، وله أيضاً بعدٌ سياسيّ: سورية أكثرُ ارتباطاً بالأسواق والمؤسّسات، وأقلُّ ارتباطاً باقتصاد الحرب، وأقلُّ اعتماداً على شبكات التهريب والاقتصاد غير الرسميّ. غير أنّ ترجمة ذلك تتطلّب قراراً داخليّاً صعباً؛ إصلاحَ القطاع الماليّ، وتسهيلَ التحويلات، وإعادةَ هيكلة مؤسّسات الدولة، ووضعَ قواعد استثمارٍ واضحة. أيُّ انفتاحٍ غير منظّم قد يعيد إنتاج اقتصادٍ احتكاريٍّ جديد، أو يوسّع الفجوة الاجتماعيّة، أو يمنح امتيازاتٍ لطبقاتٍ قريبةٍ من السلطة على حساب مجتمعٍ منهك.

إذا استُخدمت الشراكةُ الأوروبيّةُ لتخفيف الضغط في الداخل، فيمكنُ تحويلُ الزيارة إلى فرصة؛ مشاريع خدماتيّة سريعة، وضبطُ السلاح، وتعزيزُ القضاء

في المقابل، تسعى دمشق بقوّةٍ إلى بناء شرعيّةٍ خارجيّةٍ لأسبابٍ مفهومة: رفعُ العزلة، جذبُ الاستثمار، إعادةُ إدخال البلاد في شبكات التمويل والتجارة، وتحسينُ صورة الدولة الجديدة. لكنّ التركيزَ المفرطَ على الخارج يحمل مخاطرَ داخليّةً. الناسُ في الداخل لا يقيسون الشرعيّة بصور اللقاءات، بل بقدرة الدولة على تأمين الأمن والخدمات والحدّ الأدنى من العدالة. وعندما تتّسع مساحةُ الفلتان الأمنيّ أو تتكرّر الصداماتُ المحليّة، يصبح أيُّ حديثٍ عن شراكاتٍ خارجيّةٍ مادّةً للنخبة أكثر منه مكسباً عامّاً. هذه الفجوةُ بين خطاب الدولة في الخارج وقلق المجتمع في الداخل يمكن أن تتحوّل إلى مصدر توتّرٍ سياسيٍّ حقيقيّ، وتخلق انقساماتٍ داخل معسكر السلطة نفسه، وتفتح الباب أمام فاعلين مسلّحين لتقديم أنفسهم بوصفهم بديلاً للحماية المحليّة.

ومع ذلك، لا تتحرّك أوروبا بالمال والسياسة وحدهما. إدخالُ المجتمع المدنيّ، والحديثُ عن المصالحة وإعادة بناء الثقة، يكشف أنّ “الملفّات الناعمة” تقع في صلب الشراكة المقترحة: التعليم، الثقافة، برامجُ التعافي المبكّر، وبناءُ القدرات. قد تبدو هذه الملفّات أقلّ إلحاحاً من اللاجئين والإعمار، لكنها تُستخدم مقياساً مباشراً لطبيعة الحكم الجديد: هل يفتح مساحةً عامّةً؟ هل يسمح بنقاش المفقودين والذاكرة والحقوق؟ هل يتعاملُ مع المجتمع المدنيّ بوصفه شريكاً أم عبئاً؟ وفي المقابل، تمنح هذه المساراتُ بروكسل علاقةً أطول نفساً مع المجتمع، لا مع السلطة فقط؛ فهي تدرك أنّ انتقالات ما بعد الحروب متقلّبة، وأنّ الاستثمار في المجتمع يصنع شبكة أمانٍ سياسيّةً وحقوقيّةً تُبقي أوروبا فاعلاً مؤثّراً حتى مع تبدّل التوازنات.

السؤالُ الذي سيحكمُ 2026 هو قدرةُ دمشق على ترتيب أولويّاتها. كثرةُ الملفّات لا تحسمُ شيئاً؛ الذي يحسمُ هو ترتيبُها. إذا تصدّرت العلاقاتُ الخارجيّةُ جدول الأعمال وتراجعت ملفّاتُ الأمن والخدمات والعدالة، فالثمنُ سيكونُ سريعاً: هشاشةٌ داخليّةٌ تُضعف القدرة التفاوضيّة وتُقلّل حماسة بروكسل لتوسيع عائدات الانفتاح. أمّا إذا استُخدمت الشراكةُ الأوروبيّةُ لتخفيف الضغط في الداخل، فيمكنُ تحويلُ الزيارة إلى فرصة؛ مشاريع خدماتيّةٌ سريعة، وضبطُ السلاح، وتعزيزُ القضاء، وفتحُ نقاشٍ جدّيٍّ حول المفقودين والمحاسبة، كلّها خطواتٌ لا تحتاجُ سنواتٍ بقدر ما تحتاجُ قراراً سياسيّاً وإدارةً تنفيذيّةً. من دون ذلك ستبقى العلاقةُ مع أوروبا أقربَ إلى “إدارة أزمة” منها إلى شراكة انتقال.

المصدر: العربي الجديد