انهالت يده بعنف على باب بيت جدّي، فركضنا جميعاً صغاراً وكباراً، نستطلع من بالباب، وكُنا قبل دقائق نتلصّص من خلف النوافذ على جيبات جيش الاحتلال، وهي تجوب الشارع، بينما تنعدم الأصوات جميعاً باستثناء صوت محرّكها العنيف. فتح خالي الباب فقفز إلى الداخل شابٌ في منتصف العمر، راجياً أن يختبئ في البيت لوهلة بينما تكف راجلة المحتل عن اللحاق به. قالت له جدّتي المقدسية: “إنت ابني وأنا ميمتك وما عليك خوف”، ثم أحضرت له كوباً من الماء يطفئ فزعه، وأدخلته مع أخوالي إلى غرف المنزل الداخلية، ريثما صفا الشارع، ليغادر الغريب مطمئناً هادئ الروع من الباب الجانبي.

هذه اللحظات القصيرة التي أذكرها من طفولتي، وأذكر معها ملامح إغاثة شعبية مجتمعية في الانتفاضتين الأولى والثانية، عنوانها “باب البيت مفتوح لكل مطارد وسكانه أهل لكل خائف”، كادت أن تضمحل من الضفة الغربية، أو هي كذلك في السنوات الأخيرة، يعزّز ذلك لجوء المقاومين والمطاردين إلى الكهوف والمغارات والبيوت القديمة مأوي لهم بدلاً من المنازل والبيوت، وترسخ ظاهرة الذئاب المنفردة في الضفة الغربية، واعتبارها نموذجاً غالباً للعمل المقاوم الفعال ذي النتائج الحاسمة، قلما جرى استثناؤه.

بهذا، القول إن تحصّن المقاومين في الكهوف دليل على موت الحاضنة الشعبية فيه جزءٌ كبيرٌ من الحقيقة، فسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بهدم المنازل والاعتقالات الجماعية والتنكيل بالحواضن وسحب تصاريح عمل أقارب المقاومين ومعارفهم، ومعاقبة من يتضامن معهم بخطابٍ أو منشور أو مظاهرة، أوجد نمطاً من الردع الاجتماعي الداخلي، بدأ الناس فيه يستشعرون الخوف من دعم المقاومين، خشية التبعات الأمنية على حياتهم، أو خسارتهم الاقتصادية.

يتعاظم هذا الإدراك إذا ما سلطنا الضوء على التحولات المعيشية للشعب الفلسطيني التي اعتمدت خلال العقود الأخيرة، في جزء كبيرٍ منها، على العمل في داخل المناطق المحتلة عام 1948، أو في أجهزة السلطة وقطاعها الخدماتي، أو مع المنظمات غير الحكومية الممولة غربيّاً، وهذه البنية الاقتصادية تربط لقمة عيش صاحبها بالهدوء الأمني، وبخلو ملفه الشخصي والعائلي من أي ارتباطٍ أو دعمٍ للمقاومة. ما أنتج لاحقاً نوعيةً مغايرةً من الطبقة المتوسطة، انتماؤها عمودي مرتبط بالسلطة وبرأس المال والمصلحة، في مواجهة طبقة وسطى تنتمي لمحيطٍ وطني، تصدّرت العمل المقاوم، خلال الانتفاضة الثانية تحديداً، قبل أن تتراجع تحت وطأة الطبقة البيروقراطية الجديدة، ما ولّد فراغاً في الغطاء المجتمعي الواعي المنتج باستمرار للفكر المقاوم والمقاومين. تعزّز هذا أيضاً بمساعي ضم الضفة الغربية وتغوّل الاستيطان فيها، وهي المساعي التي يفترض أن تُشعل اللهيب الفلسطيني في وجه المحتل، لكنها وعلى النقيض، ونتيجة عزل المدن عن الحواضن التقليدية للمقاومة (القرى والمخيمات)، وتفتيت الاتصال الفلسطيني الجغرافي والديموغرافي، ساهمت في تحجيم أي عملٍ مقاومٍ واقتصاره على محيطه فقط، من دون تمدّده إلى مناطق أخرى.

أصبح المطارد والمقاوم محاصراً بين بنيات متعدّدة، جغرافية واجتماعية وسياسية وأمنية

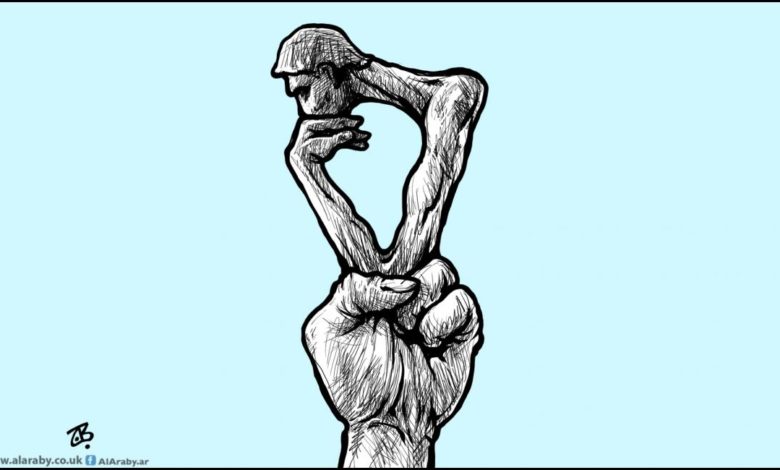

وبهذا أصبح المطارد والمقاوم محاصراً بين بنيات متعدّدة، جغرافية واجتماعية وسياسية وأمنية، ولم يعد يُنظر إليه بالضرورة رمزاً للتحرّر، بل إن خطاباً وإعلاماً رسميّاً وصمه مراراً وتكراراً بالفوضوي، وأحال إليه مسؤولية إغلاق المدن ومهاجمة الحقول وهدم البيوت، وجعل محاربته جزءاً من استراتيجية “سدّ الذرائع”، وطاول بالنقد حاضنته وأقاربه، حتى أن محافظ إحدى المدن الكُبرى في الضفة الغربية لم يتورّع عن وصف أمهات الشهداء والمقاومين في برنامجٍ إذاعي بأنهن “شاذّات ولا يمتلكن حناناً في قلوبهن”، وهو ما يؤكّد أن سردية “الاستقرار مقابل المقاومة” قائمة، ولديها من الأدوات ما يحافظ على وجودها.

في المقابل، لا تكاد المقاومة تمتلك أدوات تعينها على التجدّد، باستثناء العنف الذي يمارسه الاحتلال ومستوطنوه بحق الفلسطينيين، فمنذ 2007 انطلق تفكيك الحواضن التربوية من مراكز ونوادٍ ومساجد ومدارس، ووجوهها من تربويين وأكاديميين ونقابيين، وأذرعها الاجتماعية والطلابية والخيرية، ومظاهرها من زيارات لأهالي الأسرى والجرحى والشهداء، وفعاليات إسناد وتضامن. جميعها جرى تفكيكها وجزّها من الضفة الغربية، وأصبحت جُرماً يُحاكم عليه قانونان؛ الإسرائيلي والفلسطيني.

القول إن تحصن المقاومين في الكهوف دليل على موت الحاضنة الشعبية فيه جزءٌ كبيرٌ من الحقيقة

فعل الجزّ والتفكيك هذا لم يتوقف لحظة، ولم يقتصر على بُنية أو بيئة دون أخرى، بل وكلما ظهرت خلايا أو كتائب مقاومة في أي منطقة من الضفة الغربية يُعاد تفعيله بشراسة، بدءاً بملاحقة الداعمين الاجتماعيين والأقارب، ومعاقبة جميع شبكات الدعم اللوجستي أو المجتمعي، وحتى البنية الهندسية الحاضنة للمقاومين، كالمخيمات ودهاليزها وطرقاتها الضيقة لم تسلم منه، وآخرها مخيمي طولكرم وجنين خلال الأعوام بين 2022 و2024.

لذا، ونتيجة فقدان المقاومين شبكات إسنادهم التي كانت توفر لهم الإيواء والتمويل والدعم المجتمعي، تحولت المقاومة إلى قرار فردي، ومسؤولية شخصية منفصلة عن التنظيم المركزي في معظم مراحلها، وربما في جميعها، وأصبحت الكُهوف الامتداد الأكثر رواجاً لاحتضان الذئاب المنفردة، باعتبارها استراتيجية اضطرارية فرضها الضغط الأمني المُركب (الإسرائيلي – السلطوي)، فكم من شهيد قضى نحبه في كهفٍ أو مغارة، لتدرك لاحقاً أن سجله حافل بملاحقات الاحتلال والسلطة، وجديدهم أخيراً ثلاثة مقاومين ارتحلوا قبل أسبوعين في إحدى مغارات رام الله، بعد اشتباك مع المحتل، حتى قضوا بقصف مسيراته.

رغم ذلك، القول إن التحصّن بالكهوف دليلٌ على غياب حاضنة شعبية للمقاومة قاسٍ جدّاً، ففيه نزع للروح والأمل في آنٍ. ربما يمكن القول إنه دليلٌ على تجريفٍ منهجي، وإن الحاضنة ما زالت موجودة نفسيّاً أو وجدانيّاً على الأقل، وهو أضعف الإيمان، لكنها عاجزة عن الفعل بفعل القمع المركب. ربما لم تعد المقاومة بلا حاضنة، بل الحاضنة نفسها باتت تحت الحصار، وهو ما يستلزم منا، نحن الفلسطينيين، البحث عن أنماطٍ جديدة ومتنوّعة من المقاومة، أكثر مرونة واستدامة وقدرة على التجدّد، مقاومة حقوقية واجتماعية واقتصادية وثقافية شعبية، قادرة لاحقاً على إعادة إنتاج حاضنة متمرّدة على الحصار وإخراج نماذج مقاومة جمعية لا يتخلف عنها فلسطيني وطني أو ثائر صادق.

المصدر: العربي الجديد