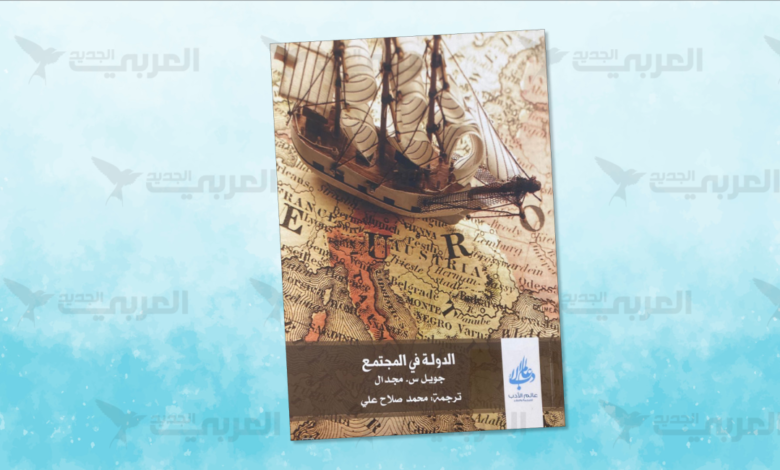

يمثّل كتاب جويل مجدال “الدولة في المجتمع: دراسة كيف تحول الدولة والمجتمعات وتشكل بعضها بعضاً” (ترجمة محمد صلاح علي، عالم الآدب للبرمجيات والنشر والتوزيع، القاهرة، 2017) محاولة جذرية لإعادة التفكير في مفهوم الدولة ومكانتها داخل الدراسات المقارنة للسياسة.

لم يكن الكتاب مجرّد إضافة للنقاش النظري، بل شكّل تحوّلاً نوعيّاً في طريقة النظر إلى الدولة: كيف نفهمها، وكيف ندرس تفاعلها مع المجتمع؟ على خلاف التعريف الكلاسيكي لماكس فيبر، الذي رأى الدولة الكيان الذي يحتكر العنف المشروع داخل الإقليم، قدّم مجدال رؤية أكثر تعقيداً: الدولة ليست مجرّد هيكل أو مؤسّسة، بل هي حقل متشابك من الصور والممارسات. تمثل الصور ما تنتجه الدولة عن نفسها: الأعلام، الشعارات، الدساتير، والخطابات الرسمية التي تعكس سيادتها المزعومة. أما الممارسات فهي قدرة الدولة على جعل الناس يتبعون قواعدها في حياتهم اليومية. يوضح هذا التمييز الفجوة بين ما تدّعيه الدولة وما تنجح فعليّاً في فرضه، ويكشف أن الدولة ليست قوة مطلقة، بل هي طرفٌ في شبكة معقدة من الصراعات الاجتماعية والسياسية، متأثّراً بهذا التعريف بعالمي الاجتماع الفرنسيين؛ ميشيل فوكو في تأطيره مفهوم الصورة وبيير بورديو في تأطيره مفهوم الحقل في العلوم الاجتماعية.

لم تتشكّل هذه الرؤية في فراغ؛ فقد تشكّل وعي مجدال أولاً من خلال مقاربة إدوارد شيلز عن “المركز والمحيط”، التي تصوّر الدولة كمركز يمتلك القوة الرمزية والقانونية لإخضاع المجتمع التقليدي. اعتمد مجدال هذا التصور في بداياته، إلا أن هزيمة عام 1967 أظهرت له محدوديته، فإسرائيل، رغم قوتها العسكرية والبيروقراطية، لم تنجح في إخضاع المجتمع الفلسطيني أو فرض هيمنتها المطلقة، ما دفعه إلى إعادة النظر في نموذج المركز– المحيط (المقاربة المنهجية التي طوّرها إدوارد ميشلز وكان مجدال يتبنّاها)، والبحث عن فهم أكثر دقة لصراع الدولة مع القوى الاجتماعية على الشرعية والهيمنة.

ليست الدولة قوة عليا مطلقة، بل هي طرفٌ في صراع متواصل مع قوى متعدّدة – عشائر، طوائف، حركات دينية، شبكات اقتصادية غير رسمية، ومنظّمات مدنية – تنافس على فرض قواعدها وشرعيتها

كما تأثر مجدال، في بداياته، بصموئيل هنتنغتون، خصوصاً خلال دراسته العليا في السياسة المقارنة، ونظرياته حول المؤسّسات السياسية واستقرار الأنظمة. ركّز هنتنغتون على دور المؤسسات في ضبط الصراعات وتحقيق استقرار الدولة، وهو ما بدا مقنعاً لمجدال في البداية. لكنه سرعان ما اكتشف أن التركيز على المؤسّسات وحدها يغفل الصراعات المجتمعية الفعلية والتفاعلات بين الدولة والقوى الاجتماعية، وهو ما دفعه لاحقاً إلى نقد محدودية هذا الطرح وتطوير رؤيته الخاصة، التي تراعي الدولة بوصفها شبكة متشابكة من الصور والممارسات تتنافس مع قوى متعدّدة في المجتمع.

في هذا الإطار، جاء مجدال رد فعل مباشراً على جدل واسع في السياسة المقارنة، فالمرحلة السلوكية، بقيادة ديفيد إيستون وغابرييل ألموند، ألغت الدولة من التحليل، وركزت على “النظام السياسي” كآلة تحلل المدخلات والمخرجات دون النظر إلى خصوصية الدولة أو تاريخها المؤسّسي. ومع نهاية السبعينيات، جاءت موجة “استعادة الدولة” Bringing the State Back In، لتعيد الدولة إلى صدارة التحليل فاعلاً قادراً على فرض إرادته على المجتمع. في هذا السياق، ظهرت مقاربة الكوربوراتية، التي تصوّر الدولة منظّماً للمجتمع عبر قنوات رسمية شبه مؤسّساتية، مثل النقابات والجمعيات المهنية، فيما أشار غييرمو أودونيل إلى “البيروقراطية السلطوية” في أميركا اللاتينية، حيث الدولة العسكرية – البيروقراطية تفرض هيمنتها من أعلى، مطبّقة نظم السيطرة على المجتمع.

اشتبك مجدال مع كلا النموذجين (السلوكي وما بعد السلوكي)؛ فهو لم يكتفِ بالرفض السلوكي الذي ألغى الدولة، ولم يقتنع بالتصوّر المطلق لما بعد السلوكية والكوربوراتية. بل رأى أن الدولة ليست قوة عليا مطلقة، بل هي طرفٌ في صراع متواصل مع قوى متعدّدة – عشائر، طوائف، حركات دينية، شبكات اقتصادية غير رسمية، ومنظّمات مدنية – تنافس على فرض قواعدها وشرعيتها. وهكذا صاغ جوهر مقاربته: الدولة والمجتمع معاً، شبكة متشابكة من الصور والممارسات والقوى المتنافسة، حيث لا هيمنة مطلقة لأي طرف.

يستدعي هذا التحليل، أيضاً، أفكار غرامشي، إذ يوضح أن الهيمنة لا تقوم على القوة المادية وحدها، بل على القدرة على إنتاج منظومة قيمية تجعل السلطة مقبولة. الدولة تسعى إلى فرض هيمنتها عبر التعليم، القانون، الإعلام والمؤسّسات الرمزية، بينما تسعى الجماعات الاجتماعية إلى إنتاج هيمنتها الخاصة عبر الدين، العائلة، الشبكات التقليدية أو الاقتصاد غير الرسمي. بذلك يصبح الصراع على الشرعية والمعنى جزءًا من الصراع على القوة، ويظل فهم الدولة مستحيلاً بمعزل عن المجتمع.

الدولة ليست كياناً مطلقاً، بل هي فضاء متصارعٌ مع المجتمع، حيث تتنافس الجماعات والمجموعات على فرض قواعد الضبط الاجتماعي والقيمي

يكتسب تحليل مجدال أبعاداً أعمق عند مقارنته بفكر محمد عابد الجابري لا سيما كما طرحه في كتابه “العقل السياسي العربي”، فالجابري أبرز أن العقل السياسي العربي يتأثر باللاشعور السياسي والمخيال الاجتماعي، بحيث يستحضر التاريخ في الحاضر ويعيد إنتاج أنماط الهيمنة والصراع القديمة، ويظهر أن الدولة العربية ليست مجرّد مؤسّسة قائمة بذاتها، بل محصلة لتفاعلات القوى الاجتماعية والثقافية والسياسية، وذلك يتقاطع بدقة مع مجدال، الذي أشار إلى الفجوة بين الصورة والممارسات، أي ما تدّعيه الدولة من سيادة وما تستطيع فعليّاً فرضه على المجتمع. ومن هذا المنطلق، تمنحنا مقاربة مجدال أدوات لفهم هشاشة الدولة العربية، حيث تتنافس الجماعات المختلفة على فرض قواعدها وضبط القيم والمعايير الاجتماعية، وتظلّ الشرعية متعدّدة وغير مستقرّة.

حين نطبق هذا على الواقع العربي، يظهر مدى أهمية مقاربة مجدال. ففي العراق، تتنازع الدولة والمليشيات الطائفية على الولاءات والقواعد. في لبنان، تمارس الطوائف والأحزاب سلطة موازية، بينما تحوّلت الجماعات المسلحة في اليمن وليبيا إلى بديل حقيقي للدولة، ففي هذه الحالات، لا تُقاس قوة الدولة بقدرتها العسكرية أو الأمنية فقط، بل بقدرتها على جعل قواعدها المرجعية هي التي يلتزم بها الناس طوعاً.

لا تقتصر أهمية هذا التحليل على الجنوب فقط. ففي الغرب، تكشف تحوّلات القرن الحادي والعشرين عن محدودية الدولة: صعود الشعبوية، تراجع الثقة بالمؤسّسات، قوة الشركات الرقمية العملاقة، والحركات الاجتماعية العابرة للحدود. ويعكس ذلك كله أن “الممارسات” لم تعد حكراً على الدولة، حتى لو بقيت “الصورة” قوية.

صاغ مجدال جوهر مقاربته: الدولة والمجتمع معاً، شبكة متشابكة من الصور والممارسات والقوى المتنافسة، حيث لا هيمنة مطلقة لأي طرف

تزداد أهمية هذه المقاربة عند النظر إلى أزمة شرعية الدولة في العالم العربي، فالدول الأوروبية استطاعت، عبر مفهوم الدولة – الأمة، أن تؤسّس لعقد اجتماعي نسقي متكامل يجمع بين الشرعية القانونية والسياسية والثقافية. في المقابل، تظل الدولة العربية في حالاتٍ كثيرة رهينة مرحلة ما قبل العقد الاجتماعي، حيث لا تتأسّس الشرعية على إجماع شعبي مستقر، بل على سلطة تاريخية وبنى مادية، وغياب الوعي السياسي المدني، كما يشير محمد عابد الجابري. ومن هذا المنظور، يقدّم مجدال أدوات حيوية لفهم هذه الهشاشة، بإبراز أن الدولة ليست كياناً مطلقاً، بل هي فضاء متصارعٌ مع المجتمع، حيث تتنافس الجماعات والمجموعات على فرض قواعد الضبط الاجتماعي والقيمي، وتتقاطع الصورة مع الممارسة لتنتج شرعيات متعدّدة وغير مستقرة.

في المحصلة، يقدّم مجدال حلقة ثالثة في تطوّر السياسة المقارنة: بعد تغييب الدولة سلوكيّاً، واستعادتها مطلقة في ما بعد السلوكية والكوربوراتية، جاء ليعيد الدولة والمجتمع معاً إلى قلب التحليل، فضاءً واحداً للصراع على الشرعية والهيمنة. ومن هنا يكتسب كتابه “الدولة في المجتمع” قيمته المرجعية، ليس فقط لفهم هشاشة الدولة العربية، بل أيضاً لتفسير التحولات الحديثة في العالم، من خلال إدراك الدولة والمجتمع كشبكة متشابكة من الصور والممارسات والقوى المتنافسة، لا ككيان واحد منفصل أو متفوق دوماً.

يمثل كتاب “الدولة في المجتمع…” رؤية ديناميكية تمكّن الباحث من فهم تعقيدات الدولتين، العربية والغربية على حد سواء، وتقديم تحليل قادر على استيعاب هشاشة الدولة، صراعها مع المجتمع، وتعدّد فاعليتها، بعيداً عن النظريات الأحادية التي إما ألغت الدولة أو بالغت في هيمنتها، ليصبح مجدال مرجعاً ضروريّاً لكل دراسة مقارنة تبحث عن فهم معمّق للدولة والمجتمع في عالم معقّد ومتغير.

المصدر: العربي الجديد