نحذّر من أن السطور التالية، بمسمياتها ومصطلحاتها المباشرة الخالية من أية مواربة أو تورية، ثقيلة الوطأة على القراء من جمهور السلطة القائمة الآن في دمشق. وهو جمهور كبير. نقرّ بذلك. لكنه يندر أن يتفاعل إيجاباً مع أي انتقاد موضوعي. وينحو عادةً نحو تصنيف “معنا أو ضدنا”. ولهؤلاء نقول، ما سنكتبه لاحقاً، هدفه مصلحة السلطة ذاتها.

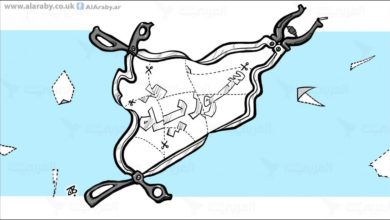

إذ من السهل إسالة الكثير من الحبر حول الأبعاد والخلفيات التقسيمية و”المؤامراتية” لمؤتمر “وحدة الموقف”، الذي عُقد الجمعة، بالحسكة. ويمكن النفخ إلى أبعد الحدود في بروباغندا تهديد “الدولة”، الذي يمثّله “حلف الأقليات”، المتشكّل الآن، وفق النافخين في هذا البوق. يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك، بغية التعمية على الترند اليومي المتعلق بانتهاكات الأمن العام، وحالات الانفلات الأمني والاختطاف وتصفية الحسابات بالقتل، الذي تعيشه المناطق الخاضعة نظرياً لسيطرة الحكومة في دمشق. يمكن استخدام كل وسائل التحشيد الإعلامي والافتراضي، الطائفي والعرقي والديني، لحرف الأنظار عن المعضلات الأعمق التي تهدد استقرار الحياة في مناطق سيطرة تلك الحكومة.

لكن إن إردنا تفكيك المشهد بموضوعية، ووفق المعلومات المتاحة من الميدان، يمكن تسجيل شهادات بلغت حد التواتر الكافي، للتأكيد بأن استياءً شعبياً يعتمل في مناطق سيطرة النظام السابق، الخاضعة اليوم للسيطرة النظرية من جانب الحكومة السورية. المصدر الأول لهذا الاستياء، أداء عناصر الأمن العام. إذ يمكن الحصول على معلومات من مصادر أهلية، من مدن بعيدة عن العاصمة دمشق -التي تكون عادةً تحت الأضواء المكثّفة- في حماة أو حمص، أو حتى حلب، حيث تتكرر الانتهاكات والتجاوزات بصورة كثيفة، إلى حد أن مدينة حماة وحدها، شهدت خلال الأشهر القليلة الفائتة نحو أربع حوادث توتر مباشر بين السكان وبين جهاز الأمن العام. وتخبرك المصادر الأهلية عن ذلك الزمن الجميل، الذي أعقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول الفائت، حين كان عناصر الأمن العام، غاية في التهذيب والدماثة والانضباط. لكن منذ مطلع شهر آذار الفائت، على الأقل، عرفت المدن السورية دفعات من الأمن العام، شرسة، عنيفة، فوقية، وفي حالات كثيرة، منفلتة من أي ضبط متوقع للسلوك المفترض من شخص خضع لتدريب داخل مؤسسة أمنية رسمية. وفيما تنشغل عناصر الأمن العام في كثير من الأحيان، في ملاحقة البسطات والمخالفات في الأسواق، تتكرر بصورة يومية حالات الخطف والتصفيات الثأرية، بصورة تجعل الهدف الرئيس من وجود هذا الجهاز – الأمن العام- غير محقق بصورة كبيرة، مما يزيد من الاستياء الشعبي.

أما المصدر الثاني لهذا الاستياء، فهو سيطرة طبقة مناطقية على معظم المناصب والمواقع الحساسة بالدولة. سواء بأجهزة الأمن، أو حتى في المؤسسات الخدمية. تنتمي هذه الطبقة إلى سكان إدلب وشمال حلب، خلال فترة ما قبل سقوط النظام. وليس بالضرورة أن يكونوا منحدرين من تلك المنطقة، لكنهم عاشوا في مناطق سيطرة “المعارضة”، قبل سقوط نظام الأسد، ويرتبطون بعلاقات محسوبية خاصة مع فصائل الشمال السوري، في مقدمتها بالطبع “تحرير الشام”. هذه الطبقة، حلت محل مدراء ومسؤولين في مناطق سيطرة النظام السابق، بوصفهم موضع ثقة الحكومة بدمشق. ويحصلون على رواتب بالدولار، قيمتها تتجاوز ثلاثة أضعاف نظرائهم في مؤسسات الدولة المختلفة. ويتعاملون بفوقية ملحوظة مع الناس، وفق مبدأ “نحن اللي حررناكم”.

تحوّلَ هؤلاء القادمون من الشمال، والمرتبطون بعلاقات ثقة مع متنفذين داخل الفصائل القوية بالسلطة، إلى ركيزة للسيطرة المؤسساتية، باتت تذكّر الكثيرين بحالة “العلونة” التي حكمت مؤسسات الدولة في عهد آل الأسد. حيث كان للموظف “العلوي”، نفوذ ودور يتجاوز موقعه الوظيفي. ليتحول لاحقاً إلى مصدر رعب لمن يعمل معه. وهكذا قد نكون أمام حالة “شملنة”، تقابل “العلونة” التي حكمت عهد آل الأسد، وجعلت العلويين موقع حنق خفي لمدار عقود، من جانب معظم شركائهم في الوطن السوري. حنق شبيه يولد اليوم حيال ظاهرة “الشملنة” تلك. فالنفوذ والقدرة على اتخاذ القرار داخل مؤسسات الدولة، ليس لصاحب الكفاءة، بل للموثوق، الآتي على الأرجح مع “المحررين” من الشمال. سمة الفوقية التي تحكم تعاطي الكثير من هؤلاء مع الموظفين في مناطق سيطرة النظام السابق، تزكي حالة الاستياء. الذي يصبح مضاعفاً حينما يستخدم هذا “الشمالي”، البعد الديني، كوسيلة للإخضاع.

وفيما يروّج إعلام السلطة، وذاك المقرّب منها، لمليارات الدولارات الآتية للاستثمار في سوريا، يشعر سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السابق، بوطأة أكبر للتدهور المعيشي. ركود كبير. قوة شرائية منهارة. حتى زيادة الرواتب، التي من المفترض أنها ضخت مليارات الليرات السورية في السوق، لم تحرّك ركوده، وسط استمرار سياسة حبس السيولة، وفق المؤشرات الجلية من السوق. السوق ذاته، الذي لم يعبأ بالـ 14 مليار دولار، التي قِيل إنها في طريقها للضخ في شرايين الاقتصاد السوري، وبقي سعر الصرف ثابتاً. وقد تكون الإيجابية الوحيدة في هذه اللوحة المعتمة، أن زيادة الرواتب بنسبة 200% لم تنعكس قفزات نوعية في الأسعار، كما كان يحدث في عهد النظام البائد. لكن تفسير ذلك يرجع إلى تسديد الرواتب وفق جدول زمني غير متزامن لموظفي مؤسسات الدولة المختلفة، بحيث لا تُضخ السيولة بشكل متزامن في السوق، وبصورة لا توفر شعوراً كافياً بالأمان لشريحة واسعة من الموظفين، ممن لم يستلم حتى الساعة تلك الزيادة في الراتب، مما لجم أي ردود فعل متمثلة بزيادة الطلب على السلع والخدمات ولجم بالتالي زيادة الأسعار المحتملة. أي أن الإيجابية الوحيدة، مرتبطة فقط، بسياسة حبس السيولة، وضبطها.

قد تنفع التعبئة والتجييش ضد خطر “حلف الأقليات” لتحقيق استدامة السلطة في دمشق، على المدى القريب، وربما المتوسط. لكن على المدى البعيد، إن ترسخت ظاهرة “الشملنة” تلك، فإن انفجار “الأكثرية” في وجه السلطة قد لا يكون سيناريو مستبعداً كثيراً. لذلك، قلنا في مقدمة مقالنا، إن ما سنكتبه في سطورنا التالية، يحمل نصحية في مصلحة السلطة. تلك التي لم تمتنع عن خلق ظروف مناسبة لتوفير تشاركية تجذب أبناء “الأقليات” إليها، فقط، بل لم توفر ظروف تشاركية حتى لأبناء “الأكثرية”. والوقت يمر سريعاً، قبل فوات أوان تدارك ذلك. فإن كان في أوساط إعلاميي السلطة والمنظّرين الجدد لصالحها، صاحب عقل رشيد، فليوصل لأصحاب القرار في أوساطها، نصيحة. لا تستنسخوا أخطاء عهد الأسد، ذاتها. لأن المقدمات ذاتها تؤدي إلى النتائج ذاتها.

المصدر: المدن