ارتبطت الديمقراطية بنضالات الشعوب، وبسعيها لنيل الحرية، والقضاء على الأنظمة الاستبدادية، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والمشاركة واحترام الآراء المختلفة.

في سوريا اليوم، يكتسب الحديث عن الديمقراطية أهمية خاصة، فهي بعد أن تخلّصت من ديكتاتورية قمعية دامت 54 عامًا، تشهد عهدًا جديدًا نادت به ثورتها ينشد التحول من الاستبداد إلى الحرية، ومن حكم الفرد إلى الديمقراطية، وسط تحديات جمّة.

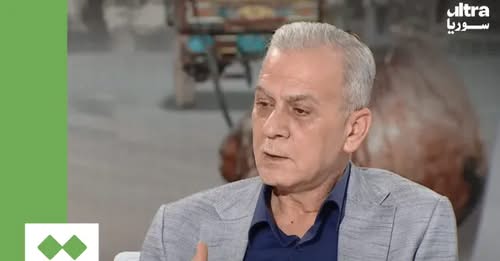

نناقش في حوارنا مع الكاتب والسياسي السوري، والباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، حازم نهار، الجدل الدائر حول الديمقراطية في الأوساط السورية، منابع المخاوف المرتبطة بها، إمكانية تطبيقها بما يتناسب مع خصوصية المجتمع ويضمن حقوق جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تتجنب الإدارة الجديدة في سوريا ذكر مصطلح “الديمقراطية” في خطابها، وتستبدله أحيانًا بـ “الشورى” أو ” نظام انتخابات حرة” لماذا برأيك؟

هذا الازورار عن الديمقراطية لا يتعلق بالإدارة الجديدة وحسب بل هو مسألة شائعة في الثقافة السائدة في منطقتنا عمومًا. فثقافتنا تتعامل عمومًا مع الكلمات والمفهومات وكأنها شياطين أو ملائكة، تقدِّسها أو تدنِّسها، وفي الغالب يُنظر إلى ما يأتي من الغرب بقلق وتوجّس كبيرين، ويرى كثيرون أنه جاء ليخرِّب ديننا وثقافتنا وقيمنا، وهي للأسف رؤية سطحية متخمة بالخوف وعدم الثقة بالذات أولًا، وتخفي قناعة دفينة بهشاشة ثقافتنا أمام الثقافة الغربية ثانيًا.

منذ بدايات القرن العشرين، وبعد تعرفنا إلى الغرب، عشنا صدمة حضارية خلقت لدينا عقدة نقص تجاهه، ومواقفنا منه تكاد تنحصر في اتجاهين متطرفين، إما الموقف الدفاعي (وهو الأكثر شيوعًا) الذي ينغلق أصحابه على ذواتهم، ويحاولون بناء سور غليظ بيننا وبين الآخرين، وإما الموقف التغريبي الذي يلهث وراء الغرب بلا تفكير نقدي.

هذا الموقف الدفاعي يتجلى بخطاب هوية أحادي ومغلق، قائم على رؤية وسواسية إزاء العالم، ترفض التفاعل الخلاق مع الثقافات الأخرى، ويكون المآل الانكماش على الذات القومية أو الدينية، أو تغليظ الحدود بيننا وبين الآخرين، أو إثارة الكراهية والخوف من جميع الأنظمة الثقافية والمجتمعية الأخرى. أما الموقف التغريبي فإنه يستورد مشكلات الغرب ويجعلها مشكلاتنا، ومن ثمَّ ننشغل بما لا يخصّنا أو لا يشكِّل أهمية ملحة بالنسبة إلى مجتمعاتنا.

يريد هؤلاء، من خلال ازورارهم عن الديمقراطية وغيرها، إما أن يقولوا للغرب إنَّ لدينا تراثًا سياسيًا ولسنا في حاجة إليكم، وإما يريدون تقزيم الديمقراطية إلى مجرد مشاورات تجريها السلطة بحسب رؤيتها في حين تبقى سلطة اتخاذ القرار بيدها.

في الحقيقة، لا يمكننا أن نتوقع حدوث تقدم في تفكيرنا ورؤيتنا إلى أنفسنا والعالم من دون تجاوز الموقف الدفاعي ضد الثقافة الغربية، والذهاب نحو التعامل النقدي معها، بلا عقد النقص التي ما زالت تتحكم فينا.

ليس الحل بأن ننسخ نموذجًا غربيًّا محددًا كما هو، بل الذهاب نحو استيعاب مبادئ الديمقراطية وقيمها وأركانها وآلياتها، ومن ثمّ إعادة إنتاجها بحسب الظروف والأوضاع السورية. فكل شعب يشترك مع الشعوب الأخرى في أساسيات معينة، لأن هناك شيئًا اسمه الإنسان والإنسانية والعالمية والكونية التي تقتضي أننا نشترك مع الآخرين في أمور كثيرة، لكن في المقابل ينبغي لنا أن نشق طريقنا الخاص وفقًا لمستوى تطور بنى مجتمعاتنا الفكرية والثقافية والاقتصادية وشروطنا التاريخية.

2- ما رأيك في الإعلان الدستوري؟ هل يراعي عملية التحول الديمقراطي في سوريا؟

كان الإعلان الدستوري خطوة متقدمة قياسًا على ما نعرفه من توجهات الفصائل في الماضي، أي قبل أن تصبح في موقع السلطة. ومع ذلك فالإعلان لا يلبي الغرض، بل خطوة إلى الخلف قياسًا على ما تحتاج إليه سوريا فعليًا، فضلًا عن الملاحظات الجوهرية حول طريقة إعداده وإخراجه والجهة التي أعدَّته.

هناك ملاحظات كثيرة على الإعلان على مواد الإعلان، منها “دين رئيس الجمهورية” و”مسألة الفقه الإسلامي بوصفه المصدر الرئيسي في التشريع” و”اسم الدولة الذي حافظ على كلمة العربية”، و”الصلاحيات الواسعة جدًا لرئيس الجمهورية”، وغيرها، لكن هناك ملاحظات جوهرية أولية تمثَّلت بـ: غياب المجتمع السياسي، والفلسفة السياسية، والواقع السياسي.

– الدستور مسألة سياسية أولًا: الأولوية في كتابة الدستور هي للمجتمع السياسي السوري (القوى والتيارات السياسية)، أي لا بدَّ من إنتاج توافق سياسي سوري أولًا على عدد من المسائل الجوهرية التي تتعلق بالدولة والسلطة والشعب والمواطنة (وهذه كلها قضايا سياسية)، ومن ثم تُحال التوافقات على لجنة دستورية قانونية لتحوِّل الاتفاق السياسي وتترجمه إلى مواد قانونية، وهو ما لم يحصل.

– غياب الفلسفة السياسية: يفتقد الإعلان الدستوري إلى التماسك المنهجي أو إلى فلسفة سياسية واضحة ومتماسكة. فقد جمع الإعلان الدستوري بين عدد من المفاهيم التي لا تشكل كلًّا واحدًا ومتماسكًا، مثل: الحديث عن التزام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان من جهة، وعدم الحديث عن النظام الديمقراطي من جهة ثانية، مع أن تعبيري الديمقراطية والنظام الديمقراطي يتكرران عشرات المرات في شرعة حقوق الإنسان. وهذا يعني أنه كُتب في ظل عدم وجود فلسفة سياسية واضحة المعالم، ما جعله حافلًا بكثير من التناقضات.

هناك أيضًا عدم وضوح في المفاهيم المستخدمة أو هناك خلط بينها، مثل الخلط بين مفاهيم الدولة والسلطة والحكومة والنظام السياسي، فهذه مفاهيم مختلفة عن بعضها بعضًا، ما يؤدي عمليًا إلى إعادة إنتاج الاستبداد عندما تُختزل جميعها في السلطة التنفيذية.

– غياب الواقع السياسي: يغيب عن الإعلان الدستوري الواقع السياسي السوري، فهذا الإعلان يأتي بعد ثورة وحرب وتمزق وكراهية واقتصاد مدمر وتدخلات خارجية هائلة وغيرها، وكان الأولى به أن يلحظ ذلك كله من خلال الابتعاد عن إعادة إنتاج المركزية ومنطق تثبيت الغلبة، ومن خلال تثبيت ما يمكن أن يجمع السوريين كلهم (القواسم المشتركة).

3- ماذا يتعين على القوى السياسية التي تنشد الديمقراطية في سوريا أن تفعله في المرحلة الحالية؟

بداية لا بدَّ للقوى السياسية من أن تعيد النظر في رؤاها وبرامجها السياسية، فضلًا عن إعادة النظر في آليات عملها التنظيمية وخطابها السياسي، ومن ثمَّ الذهاب باتجاه بناء تحالفات سياسية حقيقية على أساس جملة من المبادئ الكبرى، وصولًا إلى إنتاج حقل سياسي أو مجتمع سياسي سوري ذي ملامح ورؤى متماسكة ومتميزة. من دون ذلك، لا تملك القوى السياسية اليوم أي قدرة على التأثير في خيارات السلطة الحالية أو بناء استقطاب مجتمعي حولها.

لكن في ظل اللحظة الحالية ينبغي لها أن تتفاعل إيجابيًا مع ما هو إيجابي في الإعلان السوري، وأن تشير بوضوح إلى النقاط السلبية والثغرات فيه، وأن تحاول تعميم وجهات نظرها لدى قطاعات واسعة من المجتمع السوري لمنع إعادة إنتاج الاستبداد.

4- يتردد كثيرًا أن “شعوب المنطقة العربية غير مؤهلة لممارسة الديمقراطية”، كيف ترد على ذلك؟

في الحقيقة هذه وجهة نظر تعكس حالة من نقص الثقة بالذات في حال صدرت عن أبناء المنطقة، وتعكس فوقية غير إنسانية، وتعاليًا غير عقلاني في حال صدرت عن غير أبناء منطقتنا. لست مع وجهة النظر هذه بالتأكيد، فنحن بشر مثل سائر البشر الآخرين في العالم، نشترك معهم في أساسيات كثيرة، وما يمكن أن ينجح في منطقة ما يمكن أن ينجح في منطقتنا، مع اختلاف السياقات والأشكال.

وجهة النظر هذه خطرة أيضًا لأنها قد تخرجنا من عالم الإنسان، ومن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. ومعروف أن المبدأ الأساس في هذه الشرعة هو “مبدأ عالمية حقوق الإنسان”، أي أنها خاصة بكل الذين ينتمون إلى النوع الإنساني. وتعتبر القيم الديمقراطية من النقاط الرئيسة التي جرى التأكيد عليها في هذه الشرعة.

لدينا في منطقتنا مشكلات عديدة تقف عائقًا أمام الديمقراطية، لعل أهمها طبيعة الثقافة السائدة، لكن هذا لا يعني عدم إمكانية إنتاجها في بيئتنا، بل يعني أهمية النضال على الجبهة الثقافية والتنوير الديني إلى جانب النضال على المستوى السياسي.

5- يربط بعض السوريين مصطلح الديمقراطية بالغرب وببعض ممارساته التي يجدون أنها لا تتوافق مع الدين الإسلامي أو العادات والتقاليد السائدة في سوريا، ما رأيك في ذلك؟

نعم هذه الرؤية سائدة وشائعة لكنها قاصرة بالطبع، وجذرها هو الخوف وعدم الثقة بالذات، ولا محل لها في السياسة وبناء الدول. هناك مفهومات، مثل الدولة والديمقراطية والتعددية السياسية، أصبحت بدهيات في حقل السياسة، وهي منتج إنساني عام في الحصيلة، ومن دونها سنكون، كما هو حاصل، على هامش العالم والتاريخ.

نحن مثلًا لم نعرف “الدولة” في تاريخنا، وما عرفناه هو “السلطة” وحسب، وهما شيئان مختلفان تمامًا. الدولة بمعناها الحديث لا وجود لها في تفكيرنا، والسلطة بأشكالها المختلفة هي الحاضرة، وهذه إما أن تكون خيرة أو شريرة، أي إننا نعتمد على الحظ، ثم نتساءل من أين يأتي الاستبداد والظلم؟

كذلك، لم نتعرف في تاريخنا وثقافتنا إلَّا إلى نمط الحكم السلطاني بينما “الجمهورية” غير موجودة في تراثنا، وهناك الكثير من الأفكار والمفهومات الحديثة الأخرى التي ما زالت ثقافتنا غريبة عنها: الفرد، حقوق الإنسان، مفهوم الشعب والوطنية والمجتمع المدني بمعانيها الحديثة، وغيرها.

إذا كنا سنعيد إنتاج الاستبداد الذي قاومناه وحاربناه فأي فضيلة للثورة؟! الاستبداد الموجود في ثقافتنا كفيل بإعادة تنصيب استبداد آخر يختلف شكليًا وحسب. نادت الثورة بالحرية بصورة عامة، وليس من تجسيد لهذه الحرية على المستوى السياسي إلا في اعتماد النظام الديمقراطي. ليس معقولًا أن يُترك تقرير مصير بلد لفرد، وينبغي أن يشارك السوريون في تقرير مصير بلدهم من خلال المشاركة في بناء قوى سياسية تتنافس فيما بينها سلميًا للوصول إلى البرلمان، ومن ثم استخدام الآليات الديمقراطية المعروفة عالميًا في اتخاذ القرار ومراقبة السلطة التنفيذية.

لا بدَّ أخيرًا من الانتباه إلى مسألتين، وهما مسألتان تقبعان غالبًا في عقل المواقف المضادة للحداثة والديمقراطية والغرب. أولًا ضرورة التمييز بين غرب الثقافة والديمقراطية والحداثة والتقدم وحقوق الإنسان، وغرب الاستعمار، فوجود نزعة الهيمنة لدى الغرب لا يسوِّغ الازورار عن الثقافة الغربية وإدارة الظهر لها. وثانيًا، إن المقاربة التي تنطلق من قراءة الغرب من خلال الظواهر المتعلقة بالجنس وحسب هي السائدة لدينا، وهي قراءة مبتذلة ومختزلة وسطحية، وإن نقد بعض هذه الظواهر لا يعني إطلاقًا أن الغرب بلا أخلاق، وأن أخلاق مجتمعاتنا بخير. ويمكننا هنا الإشارة إلى كثير من الظواهر غير الأخلاقية السائدة في مجتمعاتنا، ليس أقلها الاستبداد على المستويات كافة، الذي يتفرع منه النفاق والكذب والخوف وامتهان كرامة الإنسان وامتهان الجسد وتعذيبه واعتبار المرأة كائنًا ناقصًا وشيوع العنف والفضائحية وخرق القانون وغير ذلك من الظواهر غير الأخلاقية.

6- ما أهمية تطبيق الديمقراطية بمعناها الواسع في سوريا، ولا سيَّما في ظل ما تحتويه من تنوع، والمخاوف الحالية من قبل الأقليات؟

النظام الديمقراطي شرط لازم لإسباغ الصفة الإنسانية على الحياة الاجتماعية. الثقافة الديمقراطية تعترف بالفرد وجدارته بحقوق طبيعية تولد معه لمجرد كونه إنسانًا، وتقر له بحقوق ووظائف وأدوار مكتسبة له بصفته مواطنًا في دولة حديثة. الديمقراطية هي ابنة الفلسفة الفردية، فعندما يغيب الفرد، ويضمر مفهوم الإنسان، نكون أقرب ما يكون إلى الحالة “القطيعية”. الدكتاتوريات والأصوليات والأيديولوجيات، جميعها تمحو الفروق بين الأفراد وبين الجماعات، ومن ثم تدمجهم قسرًا في سلوك جمعي قطيعي واحد.

على العكس، النظام الديمقراطي اللامركزي هو الذي يتيح للأفراد والجماعات المتنوعة حرية التعبير، ويراعي الفروقات والتمايزات الطبيعية، ويتيح للجميع التفاعل الحر من أجل إنتاج ما هو مشترك فيما بينهم بصورة طوعية، وهذا ما يسمونه الاندماج الوطني القائم على “الوحدة والتنوع”. فالديمقراطية شرط رئيس لتحقيق اندماج طوعي صحي، ولبناء هوية وطنية حقيقية.

7- ماذا حققت الديمقراطية لشعوب الغرب؟

هناك أنظمة تطورت اقتصاديًا وتقنيًا وعسكريًا، مثل الصين وكوريا الشمالية، لكنها أنظمة دكتاتورية قتلت الروح الإنسانية وألغت التنوع ومسحت الثقافة وفتحت أبواب المعتقلات ونشرت الخوف.

الديمقراطية في الأصل فلسفة وثقافة، ولولاها لما شهد الغرب تقدمًا على المستويات كافة، وفي المركز حرية الإنسان وحقوقه وكرامته. الإنسان في الغرب كما يقول ياسين الحافظ ديك، وفي بلداننا دودة.

لولا الثقافة الديمقراطية لما تطور الغرب على مستوى العلم ومناهج التعليم والجامعات والإنتاج الثقافي لأن هذه كلها تحتاج إلى الإقرار بمشروعية التنوع والاختلاف وبنسبية الحقيقة واحتمال خطأ الذات. كما تنمِّي الثقافة الديمقراطية النزعة للتنظيم وبناء مؤسسات تتمتع بحركية داخلية وخارجية (نقابات، جمعيات،…)، مختلفة عن مؤسسات الثقافات غير الديمقراطية التي غالبًا ما تنشأ على تقسيمات عمودية (الإثنية، الطائفة… إلخ)، وتكون ثابتة وجوهرية، وتخلق عداوات دائمة بين البشر.

الثقافة الديمقراطية تفاوضية بطبيعتها، وثمة استقرار نسبي لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات والصراعات، فهي تشجع من دون حدود التفاوض وإعادة التفاوض وصولًا إلى التوافق والحلول الوسط. النقيض لهذا المبدأ هو حضور العنف في السياسة والمجتمع، وحالة حرب الجميع ضد الجميع، كما هو حاصل في مجتمعاتنا.

غالبًا ما تُطرح الديمقراطية في بلداننا منزوعة عن جذورها الفلسفية، لتتحول في الغالب الأعم إلى محض آلية انتخابية عددية مفرغة من مضمونها الحداثي، ما يمنع أي تغيير حقيقي في الأوضاع السائدة، ويعيد إنتاج الهيمنة والتسلط انطلاقًا من هيمنة الأكثرية القومية أو الدينية أو الطائفية بدلًا من إقرار مفهومي الأكثرية السياسية والأقلية السياسية القابلين للتغير بحسب الأوضاع والزمن والمصالح.

المصدر: ألترا سوريا