عرفت بعض بلدان الشرق الأوسط، في النصف الأول من القرن العشرين، ديمقراطياتٍ تجريبيةً محدودةً تحت سقف الانتدابَين الفرنسي والبريطاني في سورية ولبنان وفلسطين والعراق ومصر والسودان. كانت هذه البلدان فاقدةً للحرّية، لكن الشعوب تمتَّعت بألوان من الحرّيات والحقوق المدنية، أراد بها الاستعمار كسب مودّة بعض الطبقات العُليا، سواء الموالية أو المتعاونة، ثمّ تخفيف روح الحميّة القومية لدى الطبقات الوسيطة الناشئة. في ظلال هذه المقادير المحدودة من الحرّيات عرفت بلادنا التنظيمات الحديثة من أحزاب ونقابات وجمعيات أهلية، كما عرفت أساليبَ الانتخابات التعدّدية، والصحافة والكتابة والأدب الحديث، وقد تزامن ذلك كلّه مع عدّة تحوّلات: تحديث أنماط الإنتاج، وتعليم على النمط الأوروبي، وجيوش على النموذج الأوروبي، ونخب حديثة، إمّا تلقّت التعليم في أوروبا وإمّا حظيت بتعليم أوروبي داخل بلدانها إذ تأسّست مدارس عليا حديثة، ثمّ جامعات، وكانت كلّيات الحقوق مدارس للعلم وللوطنية، ولتأهيل نخب وطنية تقاوم الاستعمار، وفي الوقت ذاته تتبنّى القيم الأوروبية في الحكم والإدارة والثقافة وتنظيم المجتمع.

كانت هذه الديمقراطية الاستعمارية في النصف الأول من القرن العشرين وراء الازدهار الثقافي والفكري والسياسي المؤقّت، الذي يمثّل نقطةَ الاستنارة المضيئة في تاريخنا المعاصر، لكن بمُجرَّد أن رحل الاستعمار، انكشف غطاء الستر عن ديمقراطيته، وفقدت كافلها وضامنها، وتجلّت بعده غريبة الدار وغير ذات جذور في مجتمع شرقي تتجذّر فيه البنية التحتية للطغيان والاستبداد، وباتت الأحزاب والنقابات والجمعيات غير مؤهّلة إلى إدارة توافق وطني جامع ومستقرّ، وحافظ للقواسم المشتركة، ويصون مصالح الجميع من طغيان الجميع، واهتزت زوارق الوطنية الوليدة تحت موجات من الانقلابات العسكرية في العراق وسورية ومصر والسودان، وأُزيلت الطبقات القديمة إزالة كاملة، وهي التي تمرّنت على الكفاح الديمقراطي في عهود الانتداب الأوروبي، ونشأت عسكريات، المعتدل منها في ديكتاتوريته كان يقتدي بنموذج جمال عبد الناصر، ومن ذهب منها إلى آخر مدىً للديكتاتورية كان يجد قدوته في جوزيف ستالين، إذ تحوّلت الثورة البلشفية بيديه نموذجاً مثالياً للدولة المتوحّشة. البعث في العراق، ثمّ سورية، في أوّل عهده كان على مقربة من ديكتاتورية ناصر المعتدلة، ثمّ تطور كلاهما بعد ذلك صوب ديكتاتورية النموذج الستاليني الوحشية.

مغزى سقوط “بعث” سورية هزيمة للروس ومعهم الإيرانيون، وانتصار لحلف الناتو، ورأس الحربة فيه تركيا

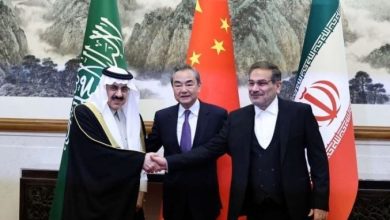

في ظلّ الديكتاتوريات العسكرية، المعتدلة منها والمتطرّفة، كان تبرير الديكتاتورية يقوم على عدة مقولات: أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية (أو العدل الاجتماعي) لها الأولوية على الحقوق السياسية، وما في معناها من حرّيات فردية وعامّة وحقوق مدنية، ثمّ حماية الثورة، وهي كناية عن حماية نظام الحكم، فلها الأولوية القصوى ولو اقتضى ذلك العسف بحقوق المواطنين كلّهم أو بعضهم، فذلك مبرّر بالنظر إلى المصالح العُليا للبلاد، ثمّ أن للديكتاتوريات العسكرية وحدها الحقَّ في هندسة التنظيم السياسي، سواء في حزب واحد أو حزب طليعي متحالف مع أحزاب صغيرة، أو زحام من أحزاب صغيرة قليل منها جادّ وأكثرها من صنائع الأجهزة القمعية. وعلى هذا الأساس، تشكّلت طبقات سياسية أقرب إلى بيروقراطية مستأنسة في آلة الديكتاتورية، وخلت الساحات من نماذج ذات استقلال وتملك بعضاً من روح المبادرة مثل تلك التي كانت في عهود الاحتلال، ثمّ صادرت الديكتاتوريات حرّيات التفكير والتعبير، إلا في إطار ما تبادر هي بطرحه من أيديولوجيات أو مواثيق أو أوراق تعتبرها مرشداً للدولة والمجتمع، وفي الغالب كانت تقرّرها في المدارس والجامعات في فصول التربية الوطنية. وذلك كلّه جرى في مناخَين، أولهما مناخ الحرب الباردة وصراع السوفييت والأميركيين على النفوذ في الشرق الأوسط، ثمّ مناخ النظام الدولي غير المستقرّ وغير المتوازن بعد سقوط الاتحاد السوفييتي عند مطلع العقد الأخير من القرن العشرين. ولم تكن مصادفة أن يبدأ مسلسل تساقط الديكتاتوريات العسكرية العربية من ذلك التاريخ، فمنذ سقوط “بعث” العراق (2003)، أي بعد عقد كامل أو يزيد قليلاً على سقوط الاتحاد السوفييتي، سقط “بعث” سورية (2024)، أي بعد ثلاثة عقود على سقوط الاتحاد السوفييتي، وتكون الحرب الباردة قد انحسمت بصفة قاطعة في الشرق الأوسط، ويكون نصر الغرب على الشرق قد اكتمل. ولذا، ليس من المصادفة أن يكون مغزى سقوط “بعث” سورية هزيمة للروس ومعهم حلفاؤهم الإيرانيون، مثلما هو في الوقت ذاته انتصار لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالدرجة الأولى، انتصارٌ رأس الحربة فيه تركيا، وريثة الصراع ذي القرون الخمسة مع إيران الشيعية، كما هي وريثة صراع ثلاثة قرون مع روسيا الأرثوذكسية.

حسمت تركيا الوجهة التي يؤمّها الشرق الأوسط في الأجل المنظور، وجهة فيها مزيج من علمانية الدولة الأتاتوركية، مع حقّ الأفراد في حرّيات الاعتقاد وممارسة الأديان، وردع الدولة عن اقتحام الحرّيات الفردية والحقوق المدنية، وبناء الدولة الوطنية مع استصحاب روح توسّعية مأذون بها من أميركا وأوروبا. للمرّة الأولى منذ تأسيس تركيا الحديثة بيد كمال أتاتورك قبل مائة عام تكون تركيا محظوظةً بمثل هذه الصورة، ومدعوّةً من داخل الإقليم ومن خارجه إلى إعادة هندسة الشرق الأوسط مع مطلع الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين. قبل مائة عام كانت تركيا تفلت بجلدها من التلاشي عقب انهيار إمبراطورية عثمانية عمّرت التاريخ سبعة قرون، كانت تركيا تلملم جراحها التي لم تنجح في تضميدها منذ بدأت الانحدار مع مطلع القرن الثامن عشر، اليوم عادت تركيا لتسلّم الشام الذي انسحبت منه أمام زحف الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى. قبل مائة عام كان الانتداب الأوروبي على الشام، اليوم يعود الانتداب التركي على الشام برضا وترحيب، وربّما بتكليف وتفويض من أوروبا وأميركا.

تحصد تركيا نجاح العلمانية الأتاتوركية التي صوّبت أعين تركيا صوب القبلة الأوروبية، ثمّ أضاف إليها خلفاء أتاتورك من التعديلات ما أنجز المصالحة التاريخية بين العلمانية والإسلام، ثمّ تطوّعت أميركا لاحتضان هذا النموذج ودعمت نجاحه، وضغطت على أوروبا لتكفّ عن حزازاتها القديمة مع تركيا. صحيح لم تفتح أوروبا عضوية اتحادها أمام تركيا، لكنّها تعطي كثيراً لتحوّل تركيا نحو ديمقراطية مستقرّة لا تقع تحت رحمة العسكر، مع علمانية لا تقع في صدام مع عقائد الشعب التركي. تركيا اليوم هي الأكثر تأهيلاً لتكون النموذج في إعادة بناء الدولة الوطنية في الشرق الأوسط.

قبل أن تقع ثورات الربيع العربي، كانت لدى أميركا وأوروبا تفاهمات قريبة من ذلك النموذج الذي شيّدوه في تركيا، حيث بشّرت دوائرُ كثيرةٌ نافذةٌ، سواء في أميركا أو في أوروبا، بدور كبير للإسلاميين في مصر وتونس واليمن في حكم بلدانهم عقب سقوط الديكتاتوريات، التي أيقن الغرب أن إصلاحها مستحيل، وأن بقاءها يحول دون شرق أوسط جديد، وأن فسادها واستبدادها يؤذي صورة أميركا وأوروبا في أعين الشعوب، وقد كان، إذ وقفت أميركا وأوروبا وراء حقّ الإسلاميين في الاعتراف بهم داخل الشرعية السياسية، ثمّ حقّهم في تأسيس أحزاب علنية، ثمّ حقّهم في خوض الانتخابات للمنافسة على المناصب، ثمّ حقّهم في تسليمهم السلطة لفوزهم بالأغلبية. وقد كان بالفعل، لكن لم تنجح تجربتهم كما سبق أن نجحت تركيا أردوغان.

نجح أردوغان (قبل جدارته القيادية وبعدها) بفضل العلمانية الأتاتوركية، التي حفظت الدولة الوطنية الحديثة من الانتكاس إلى أصولية ماضوية متخلّفة، علمانية أتاتورك تطوّرت لتنفتح على الديمقراطية، ثمّ لتنفتح على الدين، ثمّ تواصل التوازن بين تعلّقها بالغرب والعودة إلى الانفتاح على الشرق. مصر وتونس فيهما علمانية جمال عبد الناصر والحبيب بورقيبة، وكلتاهما اقتفت أثر علمانية أتاتورك، مع سماحة من علمانية عبد الناصر مع الدين، لكن العلمانيتَين لم يكن لهما انفتاح على الديمقراطية. في الحالة المصرية، ومع صعود الإسلاميين السلطة، لم تكن المشكلة في غياب قدر معقول من علمانية الدولة، فالدولة المصرية الحديثة منذ نهضت ركائزها بيد محمّد علي باشا، عند مطلع القرن التاسع عشر، هي دولة علمانية من دون ضجيج أيديولوجي، علمانية عملية هادفة ومنتجة ومثمرة. كانت المشكلة في عقلية الإسلاميين المصريين، لم يكن لديهم تفهّم عملي لجدوى العلمانية، ولم يكن لديهم تفهّم صحيح لطبيعة الدولة المصرية، كانوا غرباء طارئين عليها بالمعنى الفكري، كما كانت غريبةً عليهم بدهاليزها المستكينة في الأعماق، وكانوا كياناً طافياً فوق السطح الظاهر محجوباً عن العمق الحقيقي، لم يستوعبوها ولم تستوعبهم، فلم يغيّروها ولم تغيّرهم، كان اللقاء عجولاً، وكان الفراق محتوماً. فازوا عبر انتخابات حديثة، لكن دخلوها بروح قديمة، روح غزو وفتح وغنيمة.

تركيا الأكثر تأهيلاً لتكون النموذج في إعادة بناء الدولة الوطنية في الشرق الأوسط

على العكس من ذلك، جاءت لمسات أردوغان في سورية. وصلت هيئة تحرير الشام إلى السلطة على ظهور الدبّابات، وليس الانتخابات، ولكن حين تكلّمت لم تتكلم كما فعل الإخوان المسلمون بروح الغزو والفتح والغنيمة، بل تكلّمت بروح الديمقراطية التركية العلمانية، روح التوافق والتفاهم من دون نبرة الاستعلاء والغرور والفوقية التي شابت أداء الإسلاميين في الموجة الأولى من صعودهم عقب ثورات الربيع العربي.

في اللحظات الأولى من سقوط الديكتاتورية في دمشق، وقع استقطاب حادّ في مصر، استبشر “الإخوان” باستعادة الفردوس الذي فقدوه، وبكى القوميون العرب سقوط عاصمة الممانعة والمقاومة، لكن كلا الطرفَين أدركا سريعاً أن الإسلاموية والقومية (في أذهان الأجيال الجديدة) لم يعد لها البريق الذي كان لها في القرن العشرين، فالأجيال الجديدة لم تعد تنظر بعين الرضا إلى فكرٍ ديني يقوم على التضحية بالإنسان، كما لا تنظر بعين الاحترام إلى قومية تهدر كرامة الإنسان تحت أيّ مبرّر كان، والفكرتان الإسلاموية والقومية هما شيء من تراث القرن العشرين فقط، وهما معاً كانا من أسباب فشل الموجة الأولى من ثورات الربيع العربي، التي تكالب عليها شيوخ وعواجيز من مخلّفات وأطلال وبقايا تيّارات ومدارس الفكر والعمل السياسي العربي في القرن العشرين.

الحكام الجدد في دمشق شباب من مواليد الثمانينيّات من القرن العشرين، وهم إعلان دخول العرب عتبات القرن الحادي والعشرين، تماماً مثلما كانت التدفّقات الأولى من الشباب الثائر يوم انطلقت ثورات الربيع العربي. نحن أمام شرق أوسط يخرج من أقفاص القرن العشرين: قفص الديكتاتورية وقفص الأيديولوجيا وقفص الشيخوخة.

المصدر: العربي الجديد