أفاق السوريون صبيحة يوم 16 نوفمبر/ تشرين ثاني 1970 على انقلاب عسكري جديد، يقوده وزير الدفاع في تلك المرحلة حافظ الأسد. كان انقلاباً سلساً، إن صحّ التعبير، زجّ فيه حافظ الأسد معظم قيادات حزب البعث، وعساكره ورجال أمنه، في سجن المزّة العسكري الشهير غرب دمشق، وأولهم رئيس الدولة نور الدين الأتاسي، ومعه صلاح جديد، الشخصية القوية في الحزب والدولة، ورفاقه المحسوبون عليه كلّهم، ليخرج حافظ الأسد، قائد الانقلاب، منتصراً، معلناً أنه قام بحركة “تصحيحية” داخل حزب البعث العربي الاشتراكي، وضمن مفاصل المخابرات والجيش السوري، فيكون بذلك قد خطف الوطن السوري والسلطة بكلّيتهما اشتغالاً حثيثاً في إعادة بناء الدولة الأمنية القوية المتمكّنة، والحابسة أيّ كلمة حرّة، فألغى السياسة من المجتمع، إلّا السياسة التي تسبّح بحمد القائد، ثمّ تحالف مع رجالات الاقتصاد وأهل المال والأعمال، وأعاد ترتيب الجيش على قدّه وفي مقاسه، ليكون مصطفى طلاس وزيراً للدفاع رسمياً وشكلياً، بينما القيادة العسكرية الفعلية لرفعت الأسد، الأخ الأصغر لحافظ الأسد، التابع مباشرة لرأس النظام. كما عمل الأسد على تدجين حزب البعث لينصّب عليه نائبه في الحزب عبد الله الأحمر، الشخصية الهلامية الضعيفة، فيكون بذلك قد وضع الحزب في جيبه، من دون عناء، وتحت سطوة الأمن ورجالاته التابعين بالضرورة إلى القصر الجمهوري وشخص الأسد. وراح يعتمد على فكرة تطويع الدين لصالحه باختياره الشيخ أحمد كفتارو، شيخ الدين الدمشقي المعروف والغارق في تبعيته لآل الأسد ولسلطة الدولة الأمنية، فأمن بذلك من أيّ اعتراض على سلطته القمعية، لتصبح السلطة الدينية، سلطة الشيوخ، ألعوبةً بيده، إلّا من رحم ربّي، الذين تمكّنوا من البقاء خارج إطار هيمنة كفتارو ومؤسّسته الدينية.

لم تكن حكومات حافظ الأسد معنيّةً بهموم الناس، ولا ببناء دولة المواطنة، بل كان همّها البقاء في السلطة

بدأت، منذ تلك المرحلة، سلطة الحركة التصحيحية في إعادة ضبط الشارع وتدجينه، ليكون أداةً ليس إلّا، لتعم الهيمنة مفاصل السلطة كلّها، ولم يكتفِ بذلك، بل راح يحاكي ما كان قد طُرِح من المعارضة السورية أواخر ستينيّات القرن الفائت، ليعيد الأسد طرح مسألة إقامة جبهة وطنية سورية جامعة، إذ لم تجد المعارضة بدّاً من أن تقبل طرحه هذا، وميثاق الجبهة الوطنية التقدّمية المُعلَنة. وبعد حوارات طويلة، انضمّت إليها معظم الأحزاب الوطنية في سورية، ليمارس حافظ الأسد داخلها وعبرها لعبته في شمول الهيمنة، ليس حزب البعث وحده، بل تعدّته عبر “الجبهة التقدمّية” إلى أحزاب العمل الوطني السوري وتنظيماته كلّها. وسرعان ما تبيّن لبعض هذه الأحزاب المشاركة في جبهة النظام أنها وقعت في الفخّ المنصوب لها، وأن الدستور الذي أطلقه حافظ الأسد وأدخل فيه المادة الثامنة، وتقول بهيمنة حزب البعث وقيادته الدولة والمجتمع، ومن ثمّ تهميش الأحزاب الأخرى المنضوية في الجبهة المشار إليها، وهو ما أدّى إلى اعتراضات كثيرة، أهمّها ما رفضه جمال الأتاسي، الذي كان يقود حزب الاتحاد الاشتراكي العربي، ومن ثمّ الإعلان عن الخروج الكبير لحزبه من الجبهة، خلا بعض شخصيات منتفعة كانت تعوّل على البقاء، لتحقيق مصالحها الشخصية النفعية.

لم تكن حكومات حافظ الأسد، ومنذ خطفها الوطن، معنيّةً بهموم الناس، ولا ببناء دولة المواطنة، ولم تعمل في بناء الاقتصاد الوطني السوري المتماسك، بل كان همّها الأول والأخير بقاءها في السلطة وتحكّمها في البلاد والعباد، ومنع قيام أيّ صيغة للمعارضة، أو أن تلقى أذناً لها فتتمكّن من تحقيق أيّ انتصارات على سلطة الدولة الأمنية. وعلى هذا الأساس، بدأت عوامل الدولة الفاشلة تتمظهر في السطح، وتنتج شرائحَ وطبقاتٍ ولوبياتٍ ممّن لا يهمّهم سوى الكسب المشروع، أو غير المشروع، لا فرق لديهم. ثمّ خاض حافظ الأسد حرب أكتوبر (1973) التي كادت أن تكون حرباً تحريرية، لولا أن الهدف منها لم يكن التحرير، بل التحريك، والوصول إلى اتفاق فضّ الاشتباك عام 1974، الذي ضمنت إسرائيل به أمنها، ولم يُسجَّل أيُّ خرق له منذ تلك المرحلة، ليتابع نظام الأسد دوره الوظيفي المنوط به، فدخل الحرب الأهلية في لبنان لضرب القوى الوطنية اللبنانية، والحركة الوطنية الفلسطينية، وليقوّض أركان الوجود الفلسطيني في لبنان، عبر أعمال القتل التي مارسها بحقّ الفلسطينيين واللبنانيين، من تلّ الزعتر إلى معارك طرابلس وسواها كثير.

خطفت “الحركة التصحيحية” البلد منذ 54 عاماً، فأسّست خراب اليوم كلّه، وأوصلت سورية إلى نموذج الدولة الفاشلة

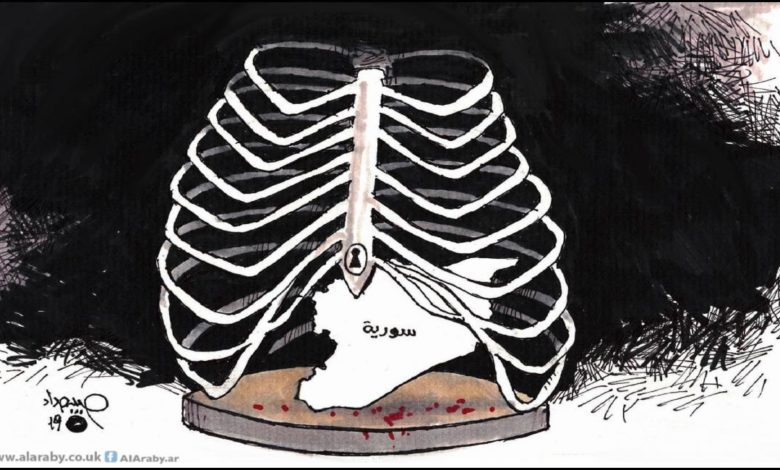

هذه المسيرة “المظفّرة” في عملية التخادم مع إسرائيل وأميركا، جعلت من النظام أيّام حافظ، وبعده، محافظاً على وجوده ومرضيّاً عنه. لكن ذلك أنتج بالضرورة ملامحَ (ومآلاتِ) الدولة الفاشلة، التي أوصلت سورية إلى أن تكون في ذيل الدول تصنيفاً في الاقتصاد والسياسة، في الحرّيات والأمن والأمان. وأيضاً الخراب الكبير، الذي وصلت إليه سورية، منذ دمّر حافظ ورفعت مدينة حماة فوق رؤوس ساكنيها، من أجل بقائه وأسرته في الحكم، ومن ثمّ دمّر وريثه بشّار الأسد سورية كلّها، التي خرجت ضدّه أواسط شهر مارس/آذار 2011، مع بدء انطلاق موجات الربيع العربي، ليكون شعار زبانيته وأدواته الشهير “الأسد أو نحرق البلد” وقد حرقها بالفعل، وأنتج الدولة الفاشلة، العاجزة اليوم عن تأمين قوت يوم السوريين، ولتحتاج سورية بعد دمار البنية التحتية إلى ما ينوف عن 400 مليار دولار لإعادة إعمار سورية الجديدة، فيما لو توقّفت حرب الإبادة التي قام (ويقوم) بها بشار الأسد منذ ما يقرب من 14 عاماً خلت.

ما سمّيت “الحركة التصحيحية”، التي خطفت البلد منذ 54 عاماً، هي التي أسّست هذا الخراب كلّه، وأوصلت سورية إلى نموذج الدولة الفاشلة، وهي التي ما انفكّت مستمرّة في المتاجرة بالقضية الفلسطينية، إذ يصمت النظام السوري أمام ما يجري من حرب إبادة يومية للشعب الفلسطيني في غزّة والضفة الغربية، ويُترَك الوطن السوري نهباً بين أيدي الروس والإيرانيين، والمليشيات الإرهابية كلّها، التي استُقدِمت لحماية النظام وسلطته، على حساب قتل وتهجير ما يزيد على مليون سوري، ضحايا أبرياء لأنهم وقفوا ونادوا فقط بالحرّية لسورية كلّها، قتلهم ودمّر البلد من أجل التمسّك بالسلطة والدولة الأمنية التي باعت السيادة الوطنية للآخرين، وتركت الوطن السوري نهباً لكلّ من يريد، كما ترك هذه النظام اليوم الشعبين اللبناني والفلسطيني في مهبّ الريح، تعبث بهما السياسة الصهيونية الأميركية التي دمّرت الأخضر واليابس، بينما يقف نظام الأسد، ودولة الحركة التصحيحية، صامتين صمت القبور، أو لعلّه “الصبر الاستراتيجي” الذي لطالما سمعناه من سيّدة محور “الممانعة المقاومة”، دولة إيران/الملالي، ومشاريعها الفارسية الطائفية الخطرة على الشعوب العربية.

المصدر: العربي الجديد