منذ أربعين عاماً انعدمت الممارسة السياسية في سوريا، بقرار من حافظ الأسد، يومَ أصابته الانتفاضة السلمية للنقابات المهنية والتجمع الوطني الديمقراطي في عام 1980 بحالة من الهلع والذعر، دفعته في فبراير من ذلك العام إلى إطلاق سراح معتقلين ديمقراطيين، ما لبث أن أعاد اعتقالهم مع مئات الكوادر القيادية والأساسية من الأحزاب والنقابات الديمقراطية، التي طالبت بالإصلاح، وإلغاء حالة الطوارئ، واحترام الحريات الأساسية.

حصل هذا بالتوازي مع ارتفاع وتيرة الصراع أيضاً بين النظام، والطليعة المقاتلة القريبة أو البعيدة من الإخوان المسلمين، وكان يهمه كثيراً إدماج الحركتين في عيون الرأي العام الخارجي، بحيث لا يرى في النظام إلا محارباً للإرهاب ونقيضاً له، وأسكت الشعب مهيض الجناح، منذ ذلك الوقت إلى عقود تالية، بعد أن توّج هجمته بمجزرة حماة الرهيبة في فبراير1980.

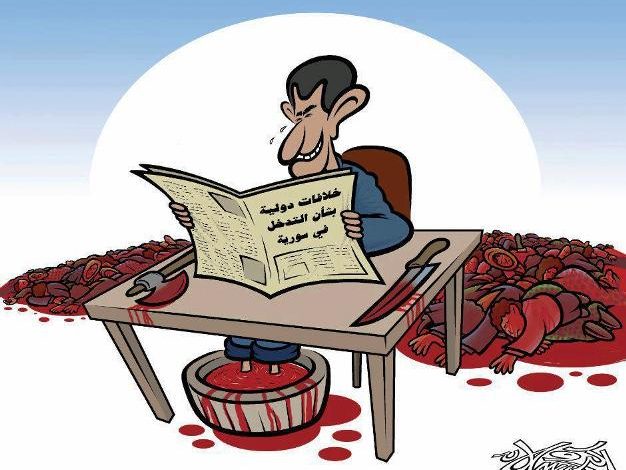

ما يهمنا هنا هو الحجاب بين الناس والسياسة، الذي جعله نظام الأسد سداً سميكاً من الصعب اختراقه. وما يهمنا ثانية هو اعتياد القوى المعارضة، أو ما تبقى منها على ترك مسافة ما، بينها وبين السياسة في الرأي، ومسافتين في الممارسة. ومع الزمن، أصبحت تلك العادة أصيلة مستحكمة، لم تتململ من سباتها، إلا مع موت الأسد الأب، لتقوم بمناورة على هامش الممارسة السياسية، في ما أطلق عليه ربيع دمشق، ثمّ لتوغل في ذلك الدرب خطوة أكبر قليلاً، بما أطلق عليه اسم «إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي» من خلال الجرأة التي أكسبتها إياها عملية اغتيال الحريري 2005، وتداعي هيبة النظام نسبياً. ولكن التحدي الأكبر كان مع مفاجأة الثورة للنائمين في قيلولتهم 2011. فابتدأوا بالتمطي، الحركة على العادات القديمة ذاتها، بالتناحر والتنابذ، فتشكلت هيئة التنسيق الوطنية، ثم المجلس الوطني السوري، بمساهمة ممن بقي حاملاً لاسم إعلان دمشق، بعد تشتيته أواخر 2007، مع الإخوان المسلمين، وقوى مهاجرة يغلب عليها الطابع الإسلامي، وممثلي الحراك الثوري الشاب، الذين كانت رابطتهم تضعف سياسياً وتنظيمياً، بالتنافس مع الحراك المسلح والتدخلات الخارجية. وحين عجزت تلك القوى عن التقدم إلى أمام في حسم الموضوع بقوى داخلية أو خارجية. اندفعت، أو تمّ دفعها إلى تشكيل «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» للتحضير للتسوية السياسية، التي ابتدأ طبخها قبل أشهر في جنيف صيف 2012 برعاية دولية جامعة. ولقي الائتلاف ترحيباً كبيراً واعترافاً واسعاً، في الوقت نفسه الذي ابتدأت به حملة التدخل الإقليمي، فالدولي على نطاق أعمق، من خلال الفصائل العسكرية من كلّ الألوان، ومن خلال الائتلاف وعليه أيضاً.

تنافست دول الخليج في البداية، ودخلت تركيا بزحف واثق الخطى أيضاَ، كما اشتغلت الولايات المتحدة أيضاً، من خلال مكاتب الارتباط العسكرية والاستخباراتية، التي ضمت إليها المعنيين في المنطقة.. واستقرّ الائتلاف وديعاً في إسطنبول، وهيئة التنسيق ما بين القاهرة ودمشق، مع ظهور تكملة جديدة بما سمّي بمنصتي القاهرة وموسكو. الثابت الوحيد في الائتلاف كان الإسلاميون مع مجموعات لا علاقة لها بالسياسة أساساً، واستمدّت ثقافتها البراغماتية المتطرفة من خلال التجربة العملية الشاذة التي عاشها الائتلاف نفسه، ومجموعات أخرى وضعتها الصدفة الإقليمية في طريق العمل السياسي. وكان هنالك بعضنا في الائتلاف آنذاك، مع فشل الفصائل الإسلامية وتعبيراتها السياسية، أو المدنية بشكل دراماتيكي في حلب أواخر 2016، وظهور لوحة جديدة، يبدو فيها التداخل الروسي- التركي مدروساً ومتناغماً في خطاه الأساسية على الأقل، وعجز الائتلاف عن البراءة البائنة مع قوى التطرف والإرهاب، وانكشاف عملية الارتهان الكامل إقليمياً، والامتناع عن القيام بخطوات واضحة للقطع مع الحالة.. تقدمنا بمذكرة تضع بعض تلك النقاط على بعض الحروف، وظهر أنها تناطح جداراً مصمتاً لا يمكن اختراقه، فاستقال العديد منا، ليخلو بعدها الائتلاف، أو يكاد من القوى أو الشخصيات الديمقراطية (إلا من تعلّق بالوهم وخسر الرهان فابتعد مسارعاً، أو الذي تعلّق بقوة العادة فخسر نفسه).. وذلك كله إمعاناً على طريق استبعاد خيار التسييس والوطنية، لمنع انهيار التمثيل السوري، في إطار أي دائرة للبحث في حاضر سوريا ومستقبلها. الأمر الذي حدث المزيد منه لاحقاً.

أصبحت المعارضة السورية رداءً تتنازعه القوى الإقليمية، ويزداد نسيجه هشاشة، حتى شفّ ورقّ وكشف المستور، من خلال ما حدث في انتخابات هيئة التفاوض، ثم في الائتلاف نفسه، وكان الأمر فضيحة كاشفة للعجز، ولضعف الائتلاف حتى ظهر عظمه من خلال جلده.

وكنا قد طلبنا منذ أعوام، إضافة إلى المسائل السياسية والاستراتيجية – وهي الأساس بالطبع – أن تجري عملية تغيير شاملة في الائتلاف، بحيث يعاد النظر في بنيته الحالية نفسها أولاً، فتستبعد المجموعات التي كانت – ربما- تمثل شيئاً ثم لم تعد كذلك، ثم يجري عقد مؤتمر وطني بمبادرة من الائتلاف نفسه، يتم من خلاله توسعة تمثيله بشكل جدي وجذري، في الوقت نفسه الذي يتم فيه استبدال ممثلي القوى، التي مازال ينبغي استمرار تمثيلها فيه. وبالطبع كان من دون تلك المطالب خرق القتاد. لعلّ ذلك كله صرخة في وادٍ غير ذي زرع، أما ما ينفع السوريين بالفعل، فهو أن تكفّ تلك النخبة السورية الشابة عن مقاومتها للعمل والتنظيم السياسيين، وهي التي أشعلت الثورة، وجوبهت بالحديد والنار حتى تفرّق جمعها في الأرض من بعد قتل وتعذيب واغتيال العديدين منها. هنالك فكر ضروري لا بدّ أن يأتي من خارج الصندوق، وسياسات أيضاً من خارج الصندوق، وعقلية تنظيم جديدة ومبتكرة خارج كلّ الموروث المعارض، لأن هنالك درباً صعباً على البنى القائمة أن تسير فيه، يتطلب استقلالاً في القرار الوطني بالحدّ الأدنى، الذي لا وجود للسوريين إلا به، بعد أن ارتهن الائتلاف وغيره كلياً، وصرنا على حياءٍ في مطالبته بما فوق طاقته، ذلك يحتاج أيضاَ استراتيجية توحيد للقوى الموجودة كلها من خلال بنى تحضيرية تتجاوز أنانيات القائمين على الأمر، أو تلتفّ عليها بالأدوات والآليات المفيدة، ومن خلال الإقرار بقصور بنية الائتلاف الحالية وغربة الكثيرين فيه.. وليس في ذلك مطالبة بإنهاء الائتلاف رسمياً، لأنه منته فعلياً، بل على العكس، إعطاء الفرصة لمن بقي قادراً فيه على التراجع عن دربه الموحل في وسط المستنقع. يتطلب أيضاً استراتيجية جديدة، هي الشيء الوحيد الذي أصبح أسهل من السابق مع وفرة المحترفين الجدد، ومراكز الدراسات والباحثين الأكثر تطوراً. من ذلك ألّا يكون بناء على أسس عرجاء منذ بدايته، يستعجل فيها البعض احتكار الراية والطريق، ومن ثم المكاسب الآتية، التي أصبح من الصعب أن تأتي.. ومن ذلك اللجوء إلى النهج الذي يوحّد ويتواضع بأصحابه، فيمتنعون عن الجمود على تأمين مراكز القيادة والريادة، قبل المضامين والمسائل الجوهرية، خصوصاً بعد أن أثبت السوريون أنهم أناس فردانيون بطبيعتهم ليبراليون بالفطرة والإرث والعقل، لا يحتملون العقلية الجمعية الجامعة بسهولة، إلا حين يكونون في صدد ثورة بالطبع.

أصبحت مسألة انعدام تمثيل السوريين أو ضعفه الخانق في الواجهة بين المهام، بعد أن صار مألوفاِ قولنا وقول الآخرين أمام كلّ مناسبة، إن الغائب الأكبر هو صاحب الشأن والمصلحة المطلقة، ذلك الوضع هو ما يدفع نحو التنازل والتراجع وتضييع تضحيات السوريين ومستقبلهم. وخطوة عملية واحدة، تساوي عدة آلاف من المقالات!

المصدر: القدس العربي