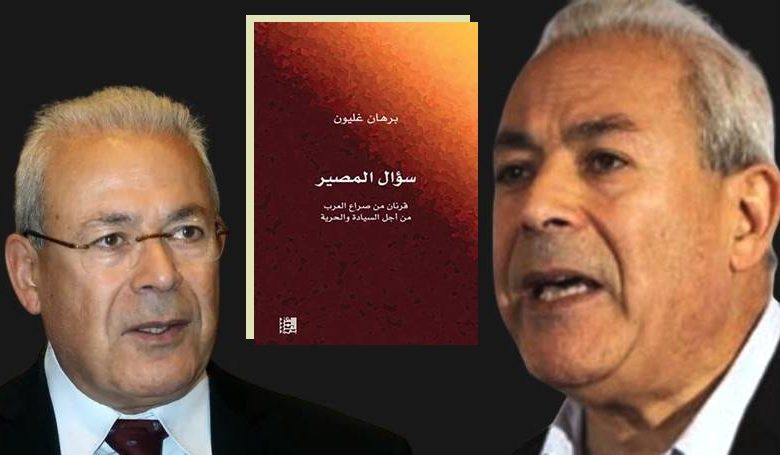

غدت الكتابات حول المُسْتقبل والتي تقوم بتحليلٍ دقيقٍ لمُجْتمعاتنا ومشاكلها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قليلةً إن لم تكن نادرةً، ومُعْظم مُفكرينا اليوم مُنْشغلين في تفاصيل الماضي ومتاهات التاريخ، التي أسيل حولها حبرٌ كثيرٌ، مما عقَّد الأمور عِوَض تبسيطها وإيضاحها. حتى إذا ما نُشر كتابٌ يتناول المُسْتقبل وموقف شعوبنا ومجتمعاتنا منه، تلهَّف عليه القُراء بِنَهمٍ، مُقْبلين على قراءته والكتابة حوله. وإن دلَّ هذا على شيءٍ، فإنما يدلُّ على حالة العَطش لمثل هذه الكتابات وحاجة مُجْتمعاتنا ومُثقفينا لها، لأن عملية العُبور إلى المُسْتقبل هي في حدِّ ذاتها حاجةٌ إنسانيةٌ تُداعب مَكْنونات البشر. وهذا ما أعطى لكتاب الدكتور برهان غليون الصادر مُؤخرًا «سؤال المصير، قرنان من صراع العرب من أجل السيادة والحرية» أهميةً خاصَّةً، وجعله مَناط كتاباتٍ لا تتوقف منذ صدوره.

الحداثة ومفاتيح المستقبل

خصَّص الدكتور برهان غليون كتابه هذا للحديث عن إشكالية «الحداثة»، بكلِّ أطوارها وأبعادها في مُجْتمعاتنا العربية صعودًا وهُبوطًا، وعلاقة ذلك بالعقل، ومناهج التفكير، والتراث، والعلم، والإيمان… مُوضحًا في الوقت عينه العلاقة بين التراث والدين والحداثة من كافة جوانبها… مُتابعًا عبر سطور كتابه هذا حَفْرياته في مُجْتمعاتنا العربية، باحِثًا عن الأسباب والمُسببات التي أدَّت إلى فشل مشروعها في الدخول إلى عالم الحداثة، والانتقال بمُجْتمعاتنا إلى مربَّعٍ آخر، تأخذ فيه مكانها بين مُجْتمعات العالم المُتحضِّر. فيُحدِّد العقبات والأدوار، ويُسمي الأشياء بمُسمياتها من دون ألفاظٍ براقةٍ، ولا لغةٍ خشبيةٍ اعتاد مُثقفونا على استخدامها، مَسْكونًا بِبَصيص الضوءِ الذي في نهاية النفق، المُتمثل في الحداثة ومتابعة الكتابات المستقبلية حول عالمنا العربي وأمتنا، إذْ يعتبر أن مفاتيح المُسْتقبل تكمنُ في حداثةٍ حقيقيةٍ لا تمُتُّ بصلةٍ إلى تلك التي تَجْترها مُجْتمعاتنا اليوم، والتي هي نمَطٌ من الرفاهية، والاستهلاك لشتى أنواع السلع، في الوقت الذي تتدنى فيه العلاقات الوطنية والحداثية بين المواطنين مع بعضهم، والمواطنين والدولة إلى أدنى أدنى مُسْتوياتها… مُحددًا في (ص 15) تلك الحداثة التي تحدث عنها مُعرفًا: «الحداثة، قبل أن تكون هدما للقديم، هي ورشة بناء جديد لا يمكن تحقيقه إلا بجهد لا يفتر لانتزاع ما أمكن من فرص التقدم وعوامله في ساحة صراع دولية مفتوحة تُشارك فيها جميع الأمم والشعوب وتسيطر عليها وحوش الدول الكبرى الكاسرة»…

الجميع يتحمل المسؤولية

من خلال الصفحات الأولى البعيدة عن المُجامَلات والكلاسيكية المعهودة في مقدمات الكتب، والتي أتت مُكثفةً حاملةً في طيَّات سُطورها كثيرًا من القضايا التي تُشكِّل كل واحدةٍ منها مِحْورًا وموضوعًا لكتابٍ قائمٍ بذاته، حيث يُدْخل الدكتور غليون من خلالها القارئَ في لُجَّة موضوع كتابه مباشرةً، مُتبنيًا منهج الهُجوم من دون أن يُوفِّر أحدًا…! لا حاملي لواء التقليد الذين يتهمهم بالتحجُّر، ولا مدعي الحداثة وحملة لوائها، والذين يعانون من صَنَمِيةٍ وسَفْسَطةٍ، ولا المُثقفين المُتنورين على اختلاف انْتِماءاتِهم، المُهبطين منهم، وأولئك الناشطين الذين خانوا شعوبهم بتلاحمهم مع أنظمةٍ دكتاتوريةٍ قمْعيةٍ… فنُلاحظ من خلال الصفحات الأولى أنه أخذ منحىً تحريضيًّا على ركائز بناءِ مُجْتمعاتنا، وعلى العقلية المُركبة وأساليب التفكير، وبالأخصِّ على ما يعتبره البعض ثوابت أساسية. تاركًا القارئَ يستنبط بحِنْكته وخبرته الوسائل والأدوات والطرق التي تُحْدِث تلك النقلة النوعية والثورية نحو الحداثة، وتؤدي إلى الخُروج من عوالم الرُّكود والتخلف التي نغوص في أوحالها، وذلك لكي لا يضعه داخل إطارٍ يُصبح وكأنَّه مًقيدٌ فيه…

هذا ويُشكل الكتاب دعوةً غير مباشرة لإعادة النظر في كل الدعوات إلى الحداثة، والأسس المبنية عليها، وكذلك مُراجعةً نقديةً سياسيةً وفكريةً دقيقةً لمرحلة ما بعد الاسْتِعْمار، وُصولًا إلى مرحلة الربيع العربي… وتحليلًا مُتأنِّيًا لأسباب الإخْفاق في وُلوج مُجْتمعاتنا في دُروبِ الحداثة، مُسميًا الأشياء بِمُسمياتها بحياديةٍ وموضوعيةٍ… مُتفردا عندما تناول الحداثة وتطور مُجْتمعاتنا بعيدًا عمَّا عهدناه لدى مُعْظم المُفكرين الذين يضعون الحداثة في مقابل الدين، مُعتبرين أن الدين سبب التخلف…! حيث سلك طريقا آخر في عملية تحليله لإخفاقنا في موضوع الحداثة (ص 17)، مُعْتبرًا في المقام الأول أن الحداثة التي نراها في المجتمعات الغربية اليوم هي على حساب مجتمعاتنا، أي مجتمعات الأطراف وقهرها واستغلالها… وأن التاريخ الخفي والحقيقي لتشكيل العالم الغربي الحديث كما هو، عبارة عن خليطٍ من الأوهام والتصورات المثالية حول الدولة والحرية والعدالة والمساواة من جهة، والاعتماد على آليات السيطرة ووسائل القهر والعَسَف والعنصرية والإقصاء والسلب والنهب والحرب واستراتيجياتها…

الحداثة ولعنة الجغرافيا

تناول الدكتور غليون في كتابه أحد الأسباب المُهمة في عدم دُخول مُجْتَمعاتنا عالم الحداثة، والمتمثل في «لعنة الجُغْرافيا السياسية»، وهي في أحد جوانبها مشكلةٌ ذات بعدِ عربي ــ عربي، حيث تشكل أحد الأسباب المُهمة في الصراعات بين بعض دول المنطقة العلنية والخفية اقتصاديًّا وسياسيًّا وحتى نَهْضويًّا، فيُمارس الأشقاءُ الكبار بحق أشقائهم الأصغر منهم حجمًا سُكانِيًّا واقتصاديًّا ضُغوطاتٍ مُخْتلفة لمنعهم من استثمار ثرواتهم التي هي في باطن الأرض، في الوقت الذي تُفرض عليهم فيه قراراتٌ ومواقفُ لا تصبُّ بالضرورة في مصلحتهم… ويتضح ذلك جليًّا من خلال تدخل النظام السُّوري في لبنان، وقضائه على مشروع الحركة الوطنية الذي كان ديمقراطيًّا ونَهْضويًّا وَوَأْدِه… وأما من حيث البعد الدولي لهذه المُشْكلة المُتمثل في القُرْب والبُعْد عن «المركز»، الذي هو دول الغرب عمومًا، ووقوع بعض الدول العربية على حوض البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي لم يسمح لمحمد علي باشا في إكمال مشروعه الحداثي، فتآمر عليه الغرب حينها، وقضى على طُموحاته ومُنْجزاته، لتقع مصر فيما بعد تحت نير الاستعمار. في الوقت الذي نجحت دولة مثل اليابان في بناء نهضتها الحداثية والصناعية، وذلك بسبب بُعْدها عن المركز… موضحا ما قامت به الدول المُسْتعمرة بعد سايْكِس ــ بيكو من عملية تفتيتٍ مُتْقنةٍ لمجتمعات الأطراف من كل النواحي، لكي تبقى مُسَيْطرةً عليها، ويكون بمقدورها تسخيرها أولًا وأخيرًا لمصالحها، فيقول في (ص 62): «كان تقويض حلم الدولة ـ الأمة أحد الأهداف الرئيسة للسياسات الأوروبية لتفريغ المنطقة من القوة وخلق الفراغ الاستراتيجي الذي يبرر التدخل الأجنبي الدائم وتحويل الشرق الأوسط إلى منطقة سيطرة مباشرة وحزام أمان، ودوله إلى محميات ومناطق انتداب ومستعمرات»…

إدانة لكل أطياف النخب المثقفة

هذا وتشكل جُلُّ صفحات الكتاب محاكمةً للنُّخَب في مُجْتمعاتنا العربية بأطيافها المُختلفة واتجاهاتها المُتعددة مُعْتبرًا إيَّاها مُنْفصلةً عن شعوبها وطُموحاتهم وآمالهم، وأنها فشلت فشلًا ذَريعًا في إدارة دَفَّة المُجتمعات نحو الحداثة والتغيير… واضِعًا إيَّاها أمام مسؤولياتها التاريخية والإنسانية والوطنية. فالكل بالنسبة له مُدانٌ بنسبةٍ وتناسُبٍ، ولكن المُثقفين بالدرجة الأولى، وذلك إما بسبب ضيق أفقهم لكون فئةٍ لا بأس بها منهم لا ترى مشروع الحداثة إلا من خلال الارتباط بالغرب، مُركزةً كل جُهودها على مسائل الهويَّة والاستقلال الفكري والأيديولوجي، أو بسبب صراعاتهم فيما بينهم والتي هي بلا داعٍ أصلًا، لأنها تنحرف بالبوصلة عن اتجاهاتها الصحيحة، أو بسبب ترتيبهم للأُسُس والأولويات، ودورانهم بالتالي في حلقاتٍ مُفْرغَةٍ، أو بسبب لغتهم الخشبية التي شكلت حاجزًا إسْمَنْتيًّا بينهم وبين الجماهير… لينحاز الدكتور غليون في نهاية المطاف إلى جُمهور المواطنين البعيدين عن مراكز اتخاذ القرار، وذلك في مُواجهة المُثقفين بأطْيافِهم العلمانية والإسْلامَويَّة والرَّماديِّين حيث يُشكل معظم هؤلاء سدًّا مَنيعًا للدفاع عن الأنظِمَةِ، مُحَمِّلًا إيَّاهم جميعًا مسؤولية عدم دُخُولنا في عالم الحداثة، وكل ما يجري على ساحات أوطاننا…!

هل لا يزال الدخول في عالم الحداثة مُمْكِنا…؟

يطرح الدكتور غليون في كتابه الذي هو أشبه ما يكون بجردة حسابٍ، كل الأسئلة الصعبة التي طرحها المفكرون السابقون منذ بداية القرن التاسع عشر، والمُتمَحْورة حول تقدم الآخرين، وتخلفنا نحن كعربٍ عن الرَّكْب، متناولًا كثيرًا من القضايا الشائِكَةِ التي تُعاني منها مُجْتمعاتنا، وتشدُّ بقافلة المُجْتمعات إلى الخلف، وتمنعنا من الوُلوج إلى عالمها، حتى غدت وكأنها من عاشر المُستحيلات بالنسبة لكثيرٍ من المثقفين والنُّخب. مُقرِّرًا في مُقدمته (ص 14)، أن التقدم والتخلف لا علاقة لهما بأيَّة عقيدةٍ أو ديانةٍ، مُعْتبرًا أنَّ ذلك مُرتبطٌ بشروطٍ سياسيةٍ وجيوسياسيةٍ وثقافيةٍ واعِيةٍ، وأيضا في الخيارات الاستراتيجية للقوى المُسَيْطرة، ليأتي على رأس هذه الأسئلة السؤال الأُحْجِية:

– هل لا يزال التقدم، والدخول في عالم الحداثة بالنسبة لمجتمعاتنا مُمْكِنًا…؟

ليجيب عليه من دون مُواربة بـ « نعمٍ » كبيرة… ولكن بشروطٍ يرى أنها مُتوفرةٌ في مُجْتمعاتنا ولدى شعوبنا، ولكنها تحتاج إلى مَنْ يُحركها من مَرْقدها بناءً على قواعد صحيحةٍ، يأتي في مقدمتها إعادة بناء النُّظم السياسية على أُسُسٍ ديمقراطيةٍ حقيقيةٍ، وهَدْم بُنْيان كل أشكال الوصاية، إن كانت الوصاية الغربية الاستعمارية على الأنظمة الحاكمة، أو وصاية الدول على شعوبها، والمُثقفين على الفكر والرأي… وكذلك هدم وصاية رجال الدين على الدين والمُعْتقدات الدينية، ومن ثم القيام بعملية مُراجعةٍ للتاريخ، بالإضافة إلى وعيٍ وفهمٍ دقيقٍ للأحداث الدائرة ومُحَرِّكاتها، لكي نُدْرك من خلال كل ذلك حَجْمَ مسؤولياتنا، وأساليب السياسة الواجب اتباعها، فنصل بالتالي إلى مرحلة التصالح مع الذات على كل المستويات: الإنسانية والعقلانية والدينية والاجتماعية… والأهم من كل ذلك، الإدراك بأن الغرب كل الغرب، ليس صديقا لنا كعرب، وليس أمنا الحنون، ولا يهمه تقدمنا مطلقا، بل هو الذي بنى وما زال يبني السدود والعوائق أمام تقدم أمتنا ومجتمعاتنا، وأنه الأصل في معظم مشاكلنا السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية الخ…

وبعبارة أخرى هدم نظام الوصاية الهَرَمي المُركَّب بطريقةٍ مُعَقَّدةٍ، والمرتبطة كل أطرافه ببعضها في عملية دَوْرٍ وتَسَلْسُلِ، تُدْخل اليأس إلى روح كل من يُحاول أن يضع إصبعه على أي طرفٍ من أطرافها ومُناقشتها وتحليلها…! مع ملاحظة أمرٍ هامٍّ وهو أن الحداثة كما يُشير الدكتور غليون في (ص 15) «ليست نموذجا جاهزا يكفي لتحقيقها السير على منوال ما عرفته المجتمعات الأوروبية في القرنين الماضيين وتقليدها، بل هي معركة تاريخية يخوضها كل مجتمع لتغيير شروط اندراجه القسري في منظومة الحداثة، أي المنظومات الاقتصادية والتقنية والاستراتيجية والثقافية العالمية»…

وختاما، تتولد لدى القارئ وهو يقلب صفحات هذا الكتاب أسئلةٌ كثيرةٌ، يأتي في مقدمتها السؤال الكبير وهو:

– هل سيأتي ذلك اليوم الذي تضيق فيه المسافة والفجوة بين الشرق (العالم العربي والإسلامي)، والغرب كل الغرب، ويتم اللقاء بين هذين العالمين في حديقة الحداثة…؟

أظن أن الجواب عن ذلك متروكٌ للتاريخ، ولأجيالنا القادمة، وأيضا لمُفكرينا، وبالأخصِّ الدكتور غليون في كتابٍ جديدٍ، يُفنِّدُ ويُوضِّحُ لنا فيه ذلك، لعله يبعثُ في دواخلنا أملًا كان بصيصُهُ باهِتًا إلى حدٍّ ما في سُطوره هذه…! وهنا أردد مع العوام عبارتهم المشهورة «يا ويلنا …!»، نعم يا ويلنا… إن لم نستطع تحقيق هذه الحداثة المَرْجُوة، والدخول إلى عوالمها، والعبور نحو المُسْتقبل في أسرع وقتٍ مُمْكنٍ…

المصدر: السؤال