كتبت أربع مقالات ونشرتها في الشهرين الأخيرين حول إشكالية وجود سياقين في الواقع السوري وأثر ذلك على النهضة والنمو وموقف القوى السياسية من الإشكالية وقد وجدت أن قراءتها معا توضح الفكرة أكثر وتجعلها تحت نظر القارئ وتقويمه. لذا رأيت أن أضعها معا للمهتم. تحياتي

في ضرورة إيجاد نقطة توازن

علي العبدالله

العربي الجديد:15/2/2023

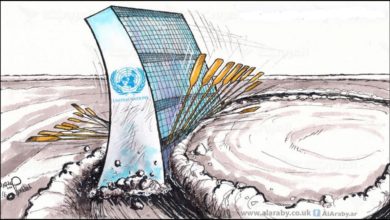

عمّق الزلزال المدمّر جراحنا، وزاد في مآسينا وأوجاعنا، لأنه لم يقتل أحبّتنا ويدمر حواضرنا وأوابدنا فقط، بل قتل ثقتنا بالمنظمات الدولية وبالدول التي ترفع شعارات نبيلة عن القيم والحقوق الإنسانية الشاملة. وهذا عزّز قناعتنا بأن حل مشكلاتنا مسؤوليتنا، والتغيير وإقامة العدالة والمساواة بين جميع المواطنين في دولةٍ يسود فيها القانون والمواطنة الحقّة طريقنا الحتمي. رحم الله الضحايا وشفى المصابين وخفف عن المكلومين، وبارك بهمم فرق الإنقاذ، وخصوصاً أصحاب الخوذ البيضاء. … هنا محاولة على طريق وضع لبنات للتغيير المنشود.

شهدت الدول العربية، بما في ذلك سورية، محاولاتٍ وتجارب عديدة للنهوض وتحقيق الاستقرار والازدهار من دون كبير نجاح. وقد ارتبطت النتائج الهزيلة لهذه المحاولات والتجارب باعتماد قادة الرأي والساسة والأحزاب الوطنية والقومية واليسارية خيار تجاهل التطورات والتحولات التي حدثت خلال المراحل الأخيرة من عمر السلطنة العثمانية؛ والنقلة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي ترتّبت عن هزيمتها في الحرب العالمية الأولى وسيطرة دول الحلفاء، المملكة المتحدة وفرنسا بشكل رئيس، على ما بقي من أراضٍ عربية ضمن كيانها في بلاد الشام والعراق، وما أحدثه الاستعمار فيها من تحوّلات جيوسياسية بتشكيل دول سورية لبنان الأردن والعراق، والبدء بتنفيذ وعد بلفور بالسماح بالهجرة اليهودية إلى فلسطين؛ وما شكّله من أطر ومؤسّسات لإدارة هذه الكيانات الوليدة؛ وحاول زرعه من مفاهيم وقيم سياسية واجتماعية وثقافية مختلفة عن النمط الذي ساد قروناً طويلة، حيث سعت عملية الزرع لإخراج مجتمعات هذه الدول عن سياقها التاريخي بإيجاد سياق لها من دون كبير نجاح، فقد بقيت النواة التاريخية حاضرة وفاعلة ومؤثرة في حياة الأفراد والمجتمعات؛ وبقيت القيم المزروعة قشرة سطحية لم تمتلك جنان المجتمعات أو تنال قبولها، ما ولّد حالة تنافر وتفاضل عميقة في ضوء المسّ بعصب النواة التاريخية: الإسلام ومفاهيمه وقيمه، وما يمثله لهذه المجتمعات من قيمة تكوينية.

تزامن ظهور علامات الإنهاك والترهل على السلطنة العثمانية التي استنزفت قدراتها وإمكاناتها في غزوات متتالية في أوروبا، وخوض حروب طويلة مع الصفويين والروس، بنهوض دول أوروبية وتقدّمها في مجالات الصناعة المدنية والعسكرية وتعزيز قدرات جيوشها على خوض حروبٍ في مناطق بعيدة؛ وتمدّدها خارج أراضيها، بحثاً عن المواد الخام والأسواق لصناعاتها بإيقاع ثلاثي الركائز: التاجر والمبشّر والجندي، واكتساح جيوشها أراضي السلطنة، حيث تآكلت حدودها الجيوسياسية بفعل قضم الدول الأوروبية الصاعدة مساحاتٍ واسعة منها في أوروبا وشمال أفريقيا، ما دفع السلطنة إلى البحث عن حلٍّ يعيد لها عنفوانها ويجدّد قدراتها على الدفاع عن حدودها ورد الغزو الأوروبي والروسي عن أراضيها، فلجأت إلى استعارة نظم وأساليب عمل أوروبية، وأصدرتها في فرمانات سلطانية، خط شريف كلخانة 1839 وخط شريف همايون 1856، وأدخلتها في هيكلها السياسي والإداري وأسقطتها على المجتمعات المحلية من دون تمهيد أو تحضير أو تكييف وموازنة، ما أوجد للتو حالة اختلاط في المفاهيم والقيم واستقطاب بين المواطنين، في ضوء انقسام اجتماعي بشأن هذه الفرمانات بين مؤيد للاستعارات السياسية والاجتماعية ورافض لها.

لقد فقدت السلطنة العثمانية عوامل قوّتها وتماسكها وتآكل محتواها الثقافي والاجتماعي الخاص، بسبب سيادة الجمود والتقليد والتنميط والتمسّك بالشكل على حساب المضمون وغياب الاجتهاد والتعدّد في وجهات النظر، حتى باتت توصف برجل أوروبا المريض، من جهة، وانخراطها في تجديد سطحي بإصدارها الفرمانات المذكورة أعلاه بمحتواها الغريب، الذي كسر وحدانية المفاهيم والقيم التي حكمت شبكة العلاقات الاجتماعية من دون أن يحظى بشرعية شعبية وعمق اجتماعي، من جهة ثانية، واختراقها بالأفكار والمفاهيم الأوروبية الحديثة، القومية والعلمانية، التي هزّت استقرارها الثقافي والاجتماعي، المرتكز على قيم ومفاهيم ذات جذر إسلامي، من جهة ثالثة، واختراقها بالدعوات القومية، التي أغوت الشعوب غير التركية على خلفية المظالم التي وقعت عليها من سياسات السلاطين، ومساعي التتريك التي مارستها حكومة حزب الاتحاد والترقّي، ما نقل الصراع إلى داخلها وأضعف تماسكها الداخلي وانسجامها الظاهري وقدرتها على جبه التحدّيات، من جهة رابعة. وقد أثار هذا كله جدلاً حول شرعية مرجعية السلاطين ونمط الحكم القائم على خلفية انفراد الترك في القرار السياسي وفساد الولاة وقادة الجيش والمظالم الكبيرة التي طاولت المواطنين، وخصوصاً في أوقات الحروب، فتراجعت قوة السلطنة وتآكلت سمعة السلاطين وممارساتهم القائمة على الظلم والقسوة والتمييز ضد الشعوب غير التركية، من دون أن ينال الوافد الجديد، بمفاهيمه وقيمه وممارساته الشرعية والقبول.

وقد جاء انخراطها في الحرب العالمية الأولى إلى جانب دول المحور، ألمانيا وإيطاليا واليابان، وهزيمة المحور في الحرب واقتسام دول الحلفاء أراضيها في بلاد الشام والعراق، ووضع هذه الدول خريطة سياسية جديدة بإنشاء دول جديدة تنسجم حدودها مع هذا الاقتسام (سورية ولبنان لفرنسا، وفلسطين والعراق للمملكة المتحدة) ووضعها تحت انتدابهما بقرارات من عصبة الأمم، وقيام دولة تركية على جزء من أراضي السلطنة بقيادة الجنرال مصطفى كمال أتاتورك، الذي ألغى الخلافة الإسلامية، خاتمة لسياسات متراجعة وفاشلة.

قاد إلغاء الخلافة الإسلامية وإقامة دول جديدة في بلاد الشام والعراق، والبدء بإقامة مؤسسات وهياكل تنظيمية وقوانين جديدة ومختلفة عن المألوف في هذه المجتمعات إلى حالة عدم توازن في المجتمعات التي عاشت في ظل قيم محدّدة قروناً طويلة، انقسمت المجتمعات بين أغلبية رافضة التحوّل الذي حصل، لأنه أخذها على حين غرة، من جهة، ولأنه غريب وخارج تكوينها العقائدي والسياسي والاجتماعي، ويتناقض مع ما اعتادته، من جهة ثانية. وغدا السلوك العام المرتكز على التجربة التاريخية لهذه المجتمعات في نظر الكيانات الجديدة غير قانوني، وغير شرعي، بالتالي، ما رتّب حالة هجينة وفراغاً كبيراً، فالمؤسسات والقوانين الجديدة غريبة عن الأفراد والأطر الاجتماعية الراسخة، ما جعلها غير شرعية، من جهة، وجعلها، من جهة ثانية، ملزمة، بحكم كونها تهيمن وتسيطر على المجال العام، من ناحية قيم وتقاليد عربية وإسلامية قائمة وراسخة في وجدان المواطنين ومشاعرهم وسلوكهم اليومي، ومفاهيم وقيم غربية تعزّزها صناعة وعلوم وفنون وقوة عسكرية… إلخ؛ مغرية، تحتاجها المجتمعات المحلية لما تقدّمه من إمكانات وفرص في حل مشكلاتها اليومية.

لقد ترتب عن الخريطة السياسية الجديدة التي رسمها الاستعمار الأوروبي وفق أهدافه ومصالحه، والسياسات التي اعتمدها بالعمل على نشر مفاهيمه وقيمه، على الضد من تصوّرات المجتمعات المحلية، تفتيت الاجتماع الإسلامي وإيجاد هويات وطنية ونزعات إثنية ودينية وطائفية متعارضة وزرع دولة إسرائيل في فلسطين كي تحرس مصالحه وتستنزف دول المنطقة وشعوبها ودفع المنطقة إلى الإنهاك والترهل لقطع الطريق على تفاعلاتها الداخلية وتطلعاتها الخاصة.

رغم نجاح الدول الاستعمارية في فرض الخريطة الجديدة سياسياً، إلا أنها لم تنجح في فرض مفاهيمها وقيمها، حيث بقي الولاء للهوية الأصلية: الإسلام، واسعاً وطاغياً على العواطف والمشاعر والممارسة اليومية، وما زاد الطين بلّة أن الغرب والثقافة الغربية السائدة يجعلان من الجزئي من مفاهيمها وقيمها كلياً وثابتاً، وتجعله معياراً ومرجعية كونية، وبقي التحفّظ على الكيانات الجديدة وخريطتها المصطنعة قائماً، وغدا المجتمع مجتمعين، لكل منهما سياقه ومفاهيمه وقيمه مع نسبة من التداخل والتمازج دون تفاعل ايجابي.

لم تتمكّن الأنظمة القومية والوطنية العربية من تجاوز مشكلة الاختلاط والتعارض في المفاهيم والقيم بإيجاد توازن داخلي يتيح انطلاق عملية التنمية والإنتاج، لأن الجديد لم يولد متصالحاً مع القديم، من جهة، ولأنه، الجديد، جاء تحت حراب الدول الاستعمارية وأطماعها، فبقي غريباً ومرفوضاً، من جهة ثانية. كذلك لم تنجح الأحزاب السياسية العربية، بعقائدها وبرامجها الجديدة، في تجسير الفجوة وتحقيق توازن مقبول اجتماعياً، في ضوء تبنّي معظمها مفاهيم وقيماً وافدة ونبذها أو تجاهلها المفاهيم والقيم والسياقات المحلية، فالانخراط في المفاهيم والقيم الوافدة يحفّز رد فعل داخلي، يستمد شرعيته من عمق تاريخي، وترويج مفاهيم وقيم من خارج السياق المحلي يشكل عبئاً يشلّ القدرة على الحركة والإنجاز، ما أبقى الأحزاب القومية واليسارية قوى هامشية في مجتمعاتٍ يهيمن على مخيالها الإسلام وتاريخه، فيما فشلت الحركات والأحزاب ذات الجذر الإسلامي في إقامة توازن بين المفاهيم والقيم المحلية التي استثمرتها في استقطاب قواعد شعبية واسعة، والمفاهيم والقيم الوافدة مع حاجتها لمنجزات الدول الأوروبية من الأدوات والعدد الصناعية ومعارفها في الطب ومناهجها في التعليم، ومقاطعتها مع السياق المحلي؛ فالقطع مع المفاهيم والقيم الوافدة من دون تبصّر، لما فيها من مفاهيم وقيم إيجابية وقابلة للتوظيف لتطوير حياتنا وقدراتنا على الإبداع والإنتاج، مثل المأسسة الشاملة وسيادة القانون والبرلمان والفصل بين السلطات والمواطنة والمجتمع المدني والإعلام الحرّ … إلخ، جعلها تلوك معارف ومناهج قديمة وعاجزة عملياً عن المساعدة في حل مشكلات مجتمعاتنا.

وجود المجتمعات تحت تأثير نمطين من المفاهيم والقيم والمعارف والتقاليد جعل الالتفاف حول فكرة حافزة صعباً، إن لم يكن مستحيلاً.

الإسلاميون واللعب في الهوامش

علي العبدالله

العربي الجديد:12/4/2023

لم يكن الانقلاب الجغرافي السياسي الذي ترتّب عن هزيمة دول المحور في الحرب العالمية الأولى وخسارة السلطنة العثمانية سلطتها في بلاد الشام والعراق لصالح دول الحلفاء، المملكة المتحدة وفرنسا، السبب الوحيد في ضياع البوصلة لدى النخب الوطنية، بل ثمة سبب آخر أكثر تأثيراً، هو ما عرفته الدول المشكّلة حديثا تحت سلطة الاحتلال، سورية ولبنان والعراق وفلسطين، من ردود فعل مجتمعية على وجود سياقين متعارضين: محلي عريق؛ له مفاهيمه وقيمه وتقاليده وأعرافه الاجتماعية وأسلوبه في الإدارة والحكم ومرجعيته التاريخية التي تستمد شرعيتها من جذر إسلامي، صحيحاً كان أو مزعوماً، وسياق محدَث فرضته سلطة الاحتلال، أساسه مفاهيم وقيم جذرها علماني، تعتبره المجتمعات المحلية كفراً وضد الملّة؛ أي ضد الإسلام الذي هو عقيدة إيمانية لديها. وقد عزّز المفاصلة بين السياقين انقسام النخب الوطنية وتكتّلها في جماعات وأحزاب إسلامية وقومية وشيوعية، بدلالة أحد هذين السياقين، واحتدام الصراع بينها على الشرعية، وسعي كل منها للإمساك بالسلطة وإدارة الدولة والمجتمع وفق رؤيتها، من دون التفاتٍ إلى الإشكال الذي أحدثه وجود سياقين متشابكين ومتنافرين في بوتقة واحدة، ودور كل سياقٍ منهما وتأثيره بالانسجام والاتساق في الفكر والممارسة، ما جعل المجتمع مجتمعَين، مع ميل الأغلبية إلى السياق المحلي، ومن دون العمل على حل هذا الإشكال بإيجاد نقطة توازن وتكامل بينهما.

تمسّكت فئاتٌ واسعة من النخبة المدينية المحافظة في مراكز المحافظات السورية بالموروث الثقافي والاجتماعي، وأسّست أطراً اجتماعية وفكرية للعمل على تدارس هذا الموروث وترويج دوره وجدوى الاعتماد عليه في الدولة والمجتمع، لتحقيق الأهداف الاجتماعية والأخلاقية، وحفظ المجتمع من الانحراف والضياع تحت تأثير الأفكار “الهدّامة” التي بدأت ذرّ قرنيها في المجتمع بدفعٍ من سلطة الاحتلال. وقد نما هذا التحرّك وتطوّر بتشكيل أطر أكثر تنظيماً وانضباطاً، فرع لجماعة الإخوان المسلمين، وجمعيات، جمعية شباب محمد، والدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية في الدولة والمجتمع، والانخراط في السياسة والترشّح في الانتخابات النيابية لتحقيق هذا الهدف.

جاء التزام السياق المحلي باعتباره أساس المجتمع ومفاهيمه وقيمه وأعرافه الراسخة منطقياً إلى حد كبير، حيث التقاطُع العميق والشامل مع السائد ثقافياً واجتماعياً، وحيث الخطوط المفتوحة مع الأغلبية الشعبية. لكن هذا الالتزام المبدئي لم يكن قاعدةً صلبةً وكافيةً لمسيرة ناجحة ومستمرة لاعتباراتٍ يتعلق أولها بفحوى الثقافة الإسلامية السائدة، فأفكار المسلم المعاصرة ومخياله خليطٌ من سير وحكايات تاريخية وتحيّزات مذهبية وتبنّ لمواقف ورجال وجماعات كانوا أطرافاً في صراعاتٍ على السلطة في الدول التي عرفها التاريخ الإسلامي، تنزّه شخصياتٍ وتقدّسها وتدين وتندّد بشخصياتٍ أخرى، ومن مذاهب فكرية واجتهادات فقهية وطرق صوفية ودعوات مشيخية. أفكار جبرية وقدرية وروحانية، قراءات للنصّ المؤسّس، حرفية ومؤولة، تنطوي على تصوّرات حول علاقات البشر بالخالق، جلّ شأنه، وعلاقات البشر بعضهم ببعض، زادتها الصراعاتُ المذهبية وفترات الجمود والانحطاط الطويلة وسيادة الجهل والأمية والمعارك الدامية، الداخلية والخارجية، ترهّلاً وتفكّكاً والتباساً، ضاعت الأصول والقواعد وتداخلت المفاهيم.

يسمع المسلم اليوم أقوالاً وأحاديث لا يعرف مدى صحتها ودقّتها، يسلّم بها لأنها مسبوقة بقال الرسول أو قال العلماء، ولا يُحسِن التمييز بين الغثّ والسمين في عالم الأفكار والدعوات، شخصيّته هشّة؛ متواكلٌ إلى حدود مأساوية؛ جعله جهلُه متقلباً سهل الانقياد والتأثر بالادّعاءات، يميل إلى تصديق الخرافات والخوارق، يُكثر من الصلوات والتسبيح والأدعية لضمان الحياة الأخرى، ويعجز عن كسب السبق في الحياة الدنيا، كما وجّهه القرآن الكريم إلى إعمار الكون وإقامة العدل والمساواة بين الناس. انساقت النخبة المثقفة المسلمة، هي الأخرى، خلف السائد وروّجته من دون تدقيق وتمحيص وإعادة نظر، فالكتّاب والمشايخ في العموم يروّجون أفكاراً وتصورات قديمة ومكرورة، غالبيتها أشعرية المصدر، نسبة إلى أبي الحسن الأشعري المعتزلي المنشقّ، تربط كل ما يحدُث في الكون بتدبير إلهي لحظي وفق قراءة تبسيطية لفحوى المشيئة الإلهية التي وردت في آيات الذكر الحكيم، تحوّل الإنسان إلى منفذٍ سلبيّ لقضاء إلهي حاسم، ما كرّس ضعف رد فعل المسلمين وعمّقه في مواجهة الظروف والتطورات والكوارث الطبيعية.

لم يكتف كتّاب هذا التوجّه ومثقفوه بالنقل والتقليد، بل ذهبوا إلى المبالغة في تأويل بعض الآيات والتوجيهات الدينية، دكتور في التغذية من الذين يقدّمون نصائح على قنوات التلفزيون ربط بين القيمة الغذائية الفائقة في زيتون الدول العربية، قال فيه 79 فائدة أكثر من زيتون بقية العالم، وبين قوله تعالى “الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ” الوارد في الآية الأولى من سورة الإسراء، “سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ”، واعتبر جودة زيتوننا بركة من الله خاصة بهذا المكان. لم يسأل العالم الفذّ نفسه لماذا لم يمتد أثر البركة على بقية المزروعات والبشر وليس على الزيتون وحده؟ دكتور آخر من الفصيلة ذاتها ربط قول المؤذن في صلاة الصبح “الصلاة خير من النوم” بإنقاذ المسلم من خطر محقّق، قال إنها ذات فائدة عظيمة حيث شرايين الإنسان تبدأ بالتضيّق خلال النوم ويبلغ تضيّقها ذروة خطيرة يصبح بها الجسم عرضة لجلطات عند الصبح وقيامه لأداء الصلاة تعيد شرايينه إلى وضعها الطبيعي فينجو من الجلطات. لم يسأل الدكتور نفسه سؤالاً وجيهاً: لماذا خصّ الله المسلمين من بين كل عباده في الديانات السماوية بهذه الدعوة الإنقاذية، أهي تمييز وانحياز أم تقصير إلهي؟ واللافت أن مقدّم البرنامج في الحالتين كان يصيح “الله أكبر”.

ويتعلق ثانيها بضخامة الإرث الفكري والفقهي الذي خلفته التجربة الحضارية الإسلامية وغناه وتنوعه، والذي بات عبئاً ثقيلاً على كاهل المسلمين لما فيه من تبسيطات مخلّة، تفسير المشبّهة والمجسّمة للقرآن الكريم، وجمود مذهبي حوّل المذاهب إلى دوائر مغلقة لا تقبل المراجعة، بحيث أصبحت هي الدين وليست قراءة له قابلة للجرح والتعديل، وتضخّم الفقه، نتيجة اتساع التجربة الإسلامية مكاناً وزماناً، ما رتّب حالة يمكن وصفها بـ”قابلية التذرّر” الفقهي، وبالتالي المجتمعي، حيث صار بإمكان كل منا أن يدعم موقفه الراهن بالاستناد إلى رأي فقهي لفقيه أو أكثر، فصار المسلمون موحّدين في العنوان مختلفين في البيان.

ويتعلق ثالثها بفترات الجمود والانحطاط الحضاري والمعرفي وسيادة التقليد التي عاشها المسلمون، ما جعلهم يحنون إلى الماضي العريق ويحوّلونه، بإيجابياته وسلبياته، إلى كعبة ومقدّس غير قابل للنقد والتمحيص، ويتبنون نظرة نكوصية إلى الواقع، تجعل الماضي خيراً من الحاضر، وتحكّم الأموات في الأحياء، وتميل بالكفّة لصالح الموروث على حساب الاجتهاد والإبداع. وهذا منع التفكير في نقاط القوة والضعف في الإرث الحضاري وتقدير نوع (ومستوى) التطور الذي كان يمكن تحقيقه لولا الجمود والانحطاط المديدين، وتبنّي خيارات بديلة مبنية على توجّه أكثر منطقية وعملية.

أما رابعها، فيتعلق بعجزها عن حل مشكلاتها الصناعية والتقنية، المدنية والعسكرية، والعلمية والمعلوماتية وحجزها مكاناً مناسباً في ساحة التنافس العلمي والتقني، واعتمادها على علوم الدول الغربية وخبراتها واكتشافاتها وصناعاتها وقدراتها الفائقة، حيث التطوّر والتفوق في كل المجالات وبفارق كبير ونوعي، في علاقة تبعية تفقدها الكثير من سيادتها وإمكاناتها.

لقد منحت كثافة حضور الإسلام وثقله في حياة المسلمين، لدوره التكويني والبنيوي في تشكيل شخصية المسلمين، الحركات الإسلامية مبرّرات الوجود والانتشار، فالتطابق والاتساق مع عقيدة المجتمع جعلتها قادرة على التواصل والتفاهم مع المواطنين واستقطابهم وحشدهم، لكنها لم تمنحها إمكانية النجاح في إقامة مجتمع متطور ومزدهر، فهذا يحتاج إلى توفير شروط النجاح والنمو والازدهار، فالمكاسب التي ينطوي عليها تبنّي المرجعية الإسلامية دقيقةً وحساسة، لأنها كما يمكن أن تكون نقطة قوة يمكن أن تتحوّل، إذا لم يدرك أصحاب هذا الخيار ما يكتنف خيارهم من عقبات ومصاعب، إلى نقطة ضعف قاتلة، بسبب سيطرة الجمود والتقليد، فالإسلام، في أذهان غالبية المسلمين، خليط مركب من عناصر أصلية وقراءات ومفاهيم متعارضة، بعضها بعيد، على نحو أو آخر، عن جوهر الهدي الصحيح، ما جعل التباين والاختلاف بين القراءات والتفسيرات والتكييفات عامل تفتيت وتشتيت. وهذا ما كان يستدعي من الحركات الإسلامية وضعه في مقدمة جدول أعمالها، وإعطاءه أولوية مطلقة بالعمل على تنقية الإسلام من الروايات المدسوسة والأحاديث الموضوعة، وتنقيته من القراءات الخاطئة، والحسم في بعض القضايا الفكرية العالقة، وأولها حل الإشكال المنهجي حول العلاقة بين الله عّز وجلّ والإنسان، وتقديم بديل للتأويل الأشعري السائد للمشيئة الإلهية، بديل يتأسّس على اعتبار الله عزّ وجل علة العلل، كما قال الفلاسفة وعلماء الكلام، فمشيئته تفعل فعلها من خلال السنن والنواميس التي صاغ بها الكون، وليس من طريق تدخّله المباشر واللحظي في الكون، وعلى الحرية والمسؤولية التي وضعها الخالق في جبلة الإنسان وجعلها أساس تميّزه في الكون، وثانيها الشورى ملزمة أم معلمة، وثالثها القضاء والقدر، إلخ، ووضع معيار منهجي للحكم على وقائع التاريخ الإسلامي وشخصياته، يسمح بتمييز الصح من الخطأ، وتحرير العقل المسلم من الجمود والنمطية والتصوّرات المسبقة وطرح حلول للمشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المسلمون وعدم الاكتفاء بالمقولة التعبوية: الإسلام هو الحل. من أجل الانسجام والاتساق ومواجهة التحديات على أرضيةٍ صلبةٍ من وحدة الفكر والموقف.

وهذا يضع الحركات الإسلامية أمام اختبار جدّي لقدرتها على تجاوز العقبات الموضوعية والذاتية، ومواجهة واقع المسلمين في ضوء منهجية راسخة ورؤية واضحة وبرامج عملية. فإذا كان الدين في البلاد الإسلامية من شروط الوجود، حسب محمد عابد الجابري، فانه، كما قال، “شرطٌ غير كاف، ويحتاج كي ينجح إلى طرح أهداف سياسية واجتماعية واضحة وقادرة على معالجة مشكلات أوسع الجماهير الشعبية، وإلى أخذ قضية التحديث بكل مظاهرها السلبية والإيجابية في الاعتبار وتوظيف الدين في قضية العدل الاجتماعي والحكم الديموقراطي والتحديث الفكري والحضاري وتحريك الخريطة الاجتماعية وتوازناتها”.

لقد فشلت الحركات الإسلامية في التعاطي الناجح مع ملفين في غاية الأهمية والخطورة: العمل داخل الفكر الإسلامي والمخيال الاجتماعي لتخليصه من التناقضات والتعارضات وتحرير المسلمين من الجمود والسلبية، والعمل داخل الحداثة ومعطياتها لتوظيفها في خدمة المسلمين.

القوميون العرب وتضييع البوصلة

علي العبدالله

العربي الجديد:26/4/2023

تبنّت فئاتٌ من النخبة العربية في عدة ولايات عثمانية، بلاد الشام بشكل خاص، الفكرة القومية التي وفدت من أوروبا إلى المجال العثماني بعد قرنين من نشوئها واعتمادها قاعدة في العلاقات الدولية هناك بموجب اتفاقية وستفاليا 1648، التي أقرّت بالدول الوطنية الناشئة هناك وبسيادتها ضمن حدودٍ لها، ثابتة ومعترف بها. تبنّتها هذه الفئات ردّا على تبنّيها من فئاتٍ من النخبة العثمانية، جمعية الاتحاد والترقي على وجه الخصوص، واتباعها، عند تسلّمها السلطة عام 1908، سياسة تتريك وتمييز ضد الأقوام غير التركية في السلطنة، وإعدامها عشرات العرب بذريعة الخيانة والعمل لصالح فرنسا، ومطالبتها، هذه الفئات، بحقوق العرب في الدولة المشتركة ممثلة بالسلطنة، عبر إدارة لامركزية بداية، والدعوة إلى الاستقلال تاليا.

شكّلت هذه الفئات جمعياتٍ أدبيةً وسياسيةً، وعقدت مؤتمرها الأول في باريس عام 1913؛ وبلغ تحرّكها ذروته في “الثورة العربية الكبرى”، التي قادها أمير الحجاز، الشريف حسين بن علي، عام 1916، ونجح بالاتفاق والتعاون الميداني مع البعثة البريطانية في القاهرة، التي وعدته بإقامة مملكة عربية بقيادته، في طرد القوات العثمانية من بلاد الشام. ولم تف المملكة المتحدة بوعدها، بل ذهبت إلى تنفيذ اتفاقية سايكس بيكو مع فرنسا، كانت روسيا طرفا في الاتفاقية، لكنها انسحبت منها بعد قيام الثورة البلشفية فيها عام 1917، سورية لفرنسا وفلسطين والعراق للمملكة المتحدة، وتغطية الاحتلال بقرار من عصبة الأمم يضع هذه الدول تحت انتدابهما، مع بدء الأخيرة بتنفيذ وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين.

أجّج احتلال سورية والعراق والاستيطان اليهودي في فلسطين الشعور الوطني، فنشطت النخب العربية في عقد مؤتمراتٍ سياسيةٍ وتشكيل أحزاب وطنية، حزبي الاستقلال والاتحاد السوري، واللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني، وتنظيم احتجاجات وثورات من أجل طرد المحتل؛ وقد قادت التجربة إلى اكتشاف ترابط العرب المصيري وذهاب فئاتٍ من النخبة إلى تبنّي الخيار القومي والبدء بتشكيل أحزاب بتوجه قومي عربي، حركة التحرير العربي وحزب البعث العربي والحزب العربي الاشتراكي، ترتكز إلى نظرياتٍ فكريةٍ كانت قد ظهرت في أوروبا قبل ذلك بعقود، يعتمد بعضها العِرق قاعدة لها، ويعتمد بعضٌ آخر اللغة والتاريخ وثالثٌ الولاء والشعور القومي.

انطوى تبنّي الفكرة القومية، والعمل من أجل تحرّر العرب وسيطرتهم على مصيرهم ومستقبلهم، على تقاطعٍ عميقٍ مع السياق المحلي، في ضوء دور العرب الرئيس في تشكيل هذا السياق، إلا أن تعاطي الأحزاب القومية، التي تشكّلت في النصف الأول من القرن العشرين، والأنظمة ذات التوجّه القومي، التي حكمت في خمسينيات هذا القرن وستينياته في مصر وسورية والعراق، لم يكن منسجما أو متّسقا مع مستدعيات هذا السياق بكامله، بسبب تجاهلها العامل الرئيس فيه: الإسلام، ما أسّس لتعارض سياسة هذه الأحزاب والأنظمة مع المزاج الشعبي العام، وتوظيف جزءٍ مهمٍّ من إمكاناتها للجم هذا التعارض وتبعاته المحتملة، ليس بتعديل سياستها وإجراء عملية موازنة بين مستدعيات السياقين المحلي والوافد، بل بالالتفاف على مستدعيات السياق المحلي بطرقٍ ووسائل هامشية، مثل الاهتمام بالمناسبات الدينية، الاحتفال بمولد النبي (عليه الصلاة والسلام) وليلة القدر والإسراء والمعراج والعيدين وحضور المسؤولين لها وأدائهم صلاة الجمعة والعيدين في المساجد وأداء فريضة الحج ونشر صورهم في الصحف والمجلات. وأضافت، بعد تأطير الرفض الشعبي والنخبوي في جمعيات وحركات سياسية ذات توجّه إسلامي، التوسّع في بناء المساجد، وطباعة القرآن الكريم، طبعاتٍ فاخرة، ونشر كتب التراث الإسلامي، الفقه والتاريخ الاجتماعي والأدبي، وتأسيس مراكز بحثٍ ودراساتٍ عن التاريخ الإسلامي من جميع النواحي التاريخية والاجتماعية والفقهية، جنبا إلى جنب مع قمع مظاهر المعارضة السياسية والاجتماعية بقوة، ومن دون ترك خط رجعة. وهذا عمّق التعارض وكرّس المفاصلة وأهدر قيمة تقاطعها مع السياق المحلي.

لم تعط هذه الأنظمة تقديرا مناسبا لثقل الإسلام في البنية الثقافية والاجتماعية، ولم تلتفت إلى مغزى ودلالة رد فعل المجتمعات العربية على الغزو الغربي وتصدّيها له؛ وتصدّر جماعات وشخصيات إسلامية له، الحركتين المهدية في السودان والسنوسية في ليبيا وعبد القادر الجزائري وعبد الحميد بن باديس في الجزائر وعبد الكريم الخطابي في المغرب ومحمد ولد إمسيكة في موريتانيا وثورة العشرين في العراق، والهزّة التي أحدثها إلغاء مصطفى كمال الخلافة في المجتمعات العربية والإسلامية، ودلالة تشكيل جماعة الإخوان المسلمين في عشرينيات القرن العشرين ردّا على انتشار القيم الغربية في المجتمعات الإسلامية. لذا لم تنجح مقاربتها الشكلية في إقناع المجتمعات الأهلية بصدقها وجدواها، حيث بقي الإحساس العام بتعارض سياساتها وخياراتها مع العقيدة والثقافة السائدتين، وأن مقاربتها مستدعيات العامل الديني شكلية، في حين تميل في سياستها الفعلية إلى تبنّي مفاهيم وقيم اجتماعية غير إسلامية وتمنحها الحضور والسيادة في الحياة العامة، على حساب المفاهيم والقيم الاجتماعية الإسلامية، فجزءٌ رئيسٌ من سياساتها، وفق النخب المحافظة والقوى السياسية ذات التوجّه الإسلامي، هدفه السعي إلى فرض فلسفة الغرب وقيمه الاجتماعية على المجتمعات العربية المسلمة. وشكّل هذا، مع قمع السلطات ضد ظواهر المعارضة الفردية والمنظّمة، خلفية لولادة الحركات الإسلامية التي تتبنّى استخدام القوة “الجهاد”، وتعزيزا لسرديّتها عن مظاهر التغريب النافرة في المجتمعات الإسلامية. وقد زاد تحالف هذه الأنظمة مع الاتحاد السوفييتي، في سياق تشكيل توازنات جيوسياسية في مواجهة الضغوط الغربية، وأحزاب شيوعية محلية تدور في فلكه، تُنكر الأديان وتحاربها علنا، الفجوة وعمّقها.

لم تكتف الأنظمة ذات التوجّه القومي بتحويل عقيدتها السياسية إلى دينٍ للدولة والعمل على فرضها على المواطنين وتطويقهم بمحدّدات وقيود لتنميط سلوكهم وتعويدهم على الخضوع والصمت عبر التعليم والدعاية التي تبثّها وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، وعبر الفن، الغناء والسينما والمسرح، وتحويل الفقهاء ورجال الدين إلى موظّفين لدى الحكومات، وإلحاق الأوقاف الإسلامية بوزارات الأوقاف، لتجريد المؤسّسات الإسلامية، دور الإفتاء والأزهر … إلخ، من عوامل قوّتها بنزع استقلاليتها، بل سعت هذه الأنظمة إلى تهجين الدين الإسلامي، باستخدام فقه مراحل الجمود والانحطاط وسيادة قيم التغلّب والقهر في التاريخ العربي الإسلامي، بالعمل على تكريس قيم الطاعة والخضوع للحكام، واعتبار الخروج عن طاعة الحكّام خروجا على الإسلام. وهو ما كرّس انعدام الثقة بين المواطنين، وزاد هشاشة الاندماج الاجتماعي والاستقرار السياسي، ورفع درجة تحدي الأفكار الكامنة حول الحرية والعدالة والمساواة في الإسلام. ذلك لأن العمل على المسّ بعقائد ومفاهيم وقيم إيمانية عبر محو التخوم والفواصل والتباين مع مفاهيم وقيم مناقضة يزيد في حدّة ردّ الفعل والتمسّك بالتباين والانخراط في صراع جذري على المفاهيم والقيم والسياسات. وكلما كان التماهي مع المفاهيم والقيم المناقضة للسائد عميقا جاء ردّ الفعل شاملا وعنيفا، وجعل المواجهة محور الرؤية، وأعطى الحركات الإسلامية حُججا لتبرير مواقفها وممارساتها العنيفة. وقد زاد استخدام العنف والبطش الشديد من هذه الأنظمة ضد الأفراد والحركات الإسلامية، الطين بلّة، حيث زاد حدّة التوجّس والاحتقان، ومنح الحركات الإسلامية فرصة الاستحواذ على الإسلام والتحدّث باسمه واستخدامه وسيلة للاستقطاب والحشد والتمرّد والتوسّع في استخدام العنف تحت راية حماية الدين. لقد نقلت السياسات المنفصلة عن الواقع والهويات المصطنعة الصراع إلى داخل المجتمعات العربية، مزّقت إجماعَها وفجّرت استقرارها وشلّت قدرتها على التقدّم والازدهار.

لم يقف تجاهل العنصر الرئيس في السياق المحلي على ممارسات الأنظمة ذات التوجّه القومي، بل امتدّ ليشمل مفكّري هذه المدرسة السياسية وكتّابها، بما في ذلك أهم مفكّريها، عصمت سيف الدولة ونديم البيطار. بذل الأول جهدا كبيرا في استقراء المناهج الفكرية من أجل التيقّن من صحتها لخدمة مسيرة تغيير ناجحة، وحقّق نجاحا ملحوظا وهاما في هذا المسعى بصياغة منهج جديد، جدل الإنسان، متفوّقا في تفسير الظواهر الاجتماعية على المنهجين الغربيين المادي والمثالي. لم يكتف بعدم الالتفات إلى ما في الإسلام والفكر الإسلامي من أفكارٍ منهجية، لو فعل لوجد منهجه الجديد مبثوثا في آيات القرآن الكريم وفي كتابات مدرسة الاعتزال، مثل كتابات القاضي عبد الجبار، بل واستخدم منهجه الجديد في التنظير لحركة سياسية قومية وبتناغم تام مع الحلول المطروحة من النظام الناصري. قفز على أولويات المنهج التي تفرض البدء من فهم الواقع المحلي وسياقاته، حيث السياقات التاريخية والبنى الاجتماعية والثقافية والسياسية السائدة تخبرنا كيف وصلنا إلى ما نحن عليه وتمنحنا الفرصة لإيجاد المخرج المناسب، وتبنّى خيارا مقطوع الصلة بالسياق العربي المحلي. الثاني، نديم البيطار، تجاهل هو الآخر التجربة التاريخية العربية، حتى أنه تجاهل خلال بحثه في كتابه الموسوعي “الأيديولوجية الانقلابية”، سمّاه في طبعة جديدة “الأيديولوجية الثورية”، أكثر من ألف صفحة، عن أجوبة لأسئلته عن التغيير الثوري المطلوب في دنيا العرب التجربة التاريخية العربية والسياق المحلي وبنى تنظيره على التجارب الخارجية، وليس بين مراجع كتابه الـ625، كتاب عربي واحد.

إذا كان التركيز المبالغ فيه على الدين، باعتباره الركيزة الأساسية للهوية، والقلق على القيم والثقافة المحلية، لا يشكّلان شرطا كافيا للتطوّر والنمو وتحقيق الأهداف في العصر الحاضر، فإن تجاهلهما، والقفز عليهما، وصفة لانقسام المجتمع وتكريس المفاصلة واستمرار التوتر والتمرّد، فالتصالح مع الدين الإسلامي في الدول التي يشكّل الإسلام دين الأغلبية فيها ضرورة حيوية من أجل الاستقرار والسلام الاجتماعي والتقدّم المستدام.

الشيوعيون وحرث البحر

علي العبدالله

العربي الجديد:10/5/2023

أحدثت الثورة الشيوعية في روسيا القيصرية عام 1917 انعطافة كبيرة في التاريخ المعاصر بإثارتها موجة تفكيرٍ وتقويمٍ للسياسات الوطنية الداخلية والخارجية، وأطلقت آمالاً بوجود بدائل للسياسات غير العادلة التي اتّبعتها الدول الغربية داخلياً، وللسياسات الاستعمارية ونهب مقدّرات الشعوب خارجياً، فحفّزت أحزاباً اشتراكية قائمة على التحرّك وتفعيل أطرها وبرامجها السياسية والاجتماعية؛ ودفعت نحو قيام أحزاب اشتراكية جديدة في دول كثيرة، منها عربية، حيث لعب انسحاب روسيا من اتفاقية سايكس- بيكو ونشرها نصّي الاتفاقية المذكورة ووعد بلفور دوراً في تشكيل انطباع إيجابي عن الثورة وسياساتها لدى نخب عربية. عزّز هذا الانطباع تأييد الاتحاد السوفييتي القضايا العربية وتنفيذه مشاريع عملاقة في مصر وسورية، السد العالي وسد الفرات، وتقديمه دعماً عسكرياً لهما في مواجهة عدوانية إسرائيل. وأحدث هذا مناخاً للنظر إلى السردية الشيوعية عن العدالة الاجتماعية وحق الشعوب في تقرير مصيرها بعين الرضا ولتفاعل شخصياتٍ اجتماعيةٍ وثقافيةٍ مدينيةٍ معها بإيجابية وتأسّس أول حزب شيوعي في لبنان عام 1924، تحت اسم حزب الشعب اللبناني، التحق الحزب الجديد بالأممية الثالثة، ولنجاحه في جمع محازبين في سورية ولبنان، أخذ نشاطه في التنظيم والتثقيف يتصاعد ويتطوّر عبر إصدار مطبوعات متنوّعة ومتعدّدة الأشكال والأحجام، نضال الشعب 1934 والطليعة 1936 والطريق 1941 والنداء والثقافة الوطنية والأخبار، كما أطلق نشاطاتٍ ميدانية، احتفالات بعيد العمّال وتظاهرات تأييداً لمطالب سورية في لواء إسكندرون ودعم إضرابات عمّالية تطالب بتحسين ظروف العمل. استمرّ الحزب على هذه الحال حتى عام 1944 حيث اتّفق قادته على قيام حزبين مستقلين، شيوعي سوري وشيوعي لبناني.

غير أنّ الترحيب العربي بمواقف الاتحاد السوفييتي والتعاطف مع دعواته إلى تحرّر الشعوب لم يكن كافياً للتغاضي عما تنطوي عليه السردية الشيوعية من تباين وتناقض مع البنية التاريخية والثقافية للدول العربية ذات الأغلبية المسلمة؛ فأساسها المادّي يتعارض مع نظرة الإسلام وفلسفته التي توازن بين المادّي والروحي، وسياساته لم تكتفِ بمحاربة الأديان، بل منعت المؤمنين بها من ممارسة شعائرهم الدينية، إغلاق الكنائس والمساجد وتحويلها إلى متاحف ومنع المسلمين من أداء فريضة الحج، ما دفع أغلبية النخب السياسية والاجتماعية إلى النظر إلى الاتحاد السوفييتي صديقا ومؤيدا لحقوق العرب، مقارنة بالتأييد الغربي الأعمى لإسرائيل ودعمها سياسيا وإعلاميا واقتصاديا وعسكريا من دون حدود؛ والقلق من تداعيات عقيدته الفلسفية على المجتمع وعلى عقائده الدينية وأعرافه الاجتماعية.

مثّل تبنّي الحزب الشيوعي السوري للعقيدة الماركسية ببعديها الفلسفي والاجتماعي انفصالا شاملا عن السياق المحلي ومستدعياته، وعن التجربة التاريخية ودورها في تشكيل المجال العام بأبعاده الشخصية والاجتماعية والثقافية. وتحرّك الحزب ليس بمعزل عن كل هذه المعطيات والحقائق فقط، بل وعلى الضد منها في أحيانٍ كثيرة، فمنطلقه العقائدي/ المادي لا يمتّ إلى الواقع الثقافي المحلي بصلة؛ يتحرّك وكأنه في أرضٍ بكر؛ أرضٍ ليس فيها جذور محدّدة أو ثقافة خاصة، يخطّ عليها السطر الأول من تاريخها؛ يتجاهل وزن النموذج الحضاري الراسخ في الوعي الاجتماعي والمخيال الشعبي وتأثيره على سلوك المجتمع، أفرادا وجماعاتٍ، في المجالين السياسي والاجتماعي؛ وخياراته ودوره في تحديد الهوية وضمان استقرار المجتمع واستمراره. ومواقف الحزب السياسية لا تنطلق من تحليل الواقع المحلي ببناه العقائدية وتشكيلاته الاجتماعية، كما تقتضي الماركسية ذاتها التي تقول بأولوية الواقع على الفكر، بل تعتمد، في الغالب، على قراءات نظرية مجرّدة أو نصوص معمّمة من الأمميتين، الثالثة والرابعة، ومن الحزب الشيوعي السوفييتي، تُسقط على الواقع المحلي بوصفها أمرا مبرما من دون تحفظ أو تعديل، ما جعلها مثيرة للشقاق، نشأت فيه تيارات وتباينات في الرأي حول مواقف وقرارات سياسية سوفييتية تضرّ المصالح العربية، مثل الموقف من قرار تقسيم فلسطين ومن الوحدة السورية المصرية، ووقعت فيه انشقاقاتٌ متتاليةٌ بسبب الخلاف بشأن إلزامية توجيهات موسكو السياسية وارتباطها بالحسابات والمصالح السوفييتية.

شكّل البعد المادي الصرف للعقيدة الماركسية ومحاربة الإيمان بالأديان نقطة افتراق حادّة بين الشيوعيين والمجتمع السوري بعمومه، فالإيمان بالله هنا جزء رئيس من بنية الفرد والجماعة، والإسلام ليس مجرّد عقيدة دينية بل عاملٌ مكوّن، تاريخ وحضارة وثقافة، لا يمكن إضعافه ولا تقليص دوره وتأثيره في حياتنا، لأنه قد امتزج بهذا المجتمع امتزاجاً تكوينيا، والعمل على إضعافه أو إبعاده من الحياة العامة لن يمرّ دون عواقب وخيمة، فقد أثبتت التجارب السياسية في الأنظمة الشيوعية، الاتحاد السوفييتي الصين أوروبا الشرقية واليمن الجنوبي، استحالة تهميش الأديان وإبعادها عن التأثير في الشؤون العامة، فقد بقيت الأديان تلعب دورا مؤثّرا رغم الضغوط والقمع الشديد. روى الراحل، القيادي السابق في الحزب الشيوعي السوري، يوسف نمر، واقعة حصلت معه خلال مشاركته في دورة حزبية في ثمانينيات القرن الماضي، في أذربيجان السوفييتية، وكان الوقت صيفا والطقس حارّا ورطبا، والمحاضرات الصباحية تنتهي عند الثانية، حيث ذروة الحر، شاهد عند انتهاء المحاضرات معظم المشاركين يتوجّهون إلى البحر بلباس السباحة فقرّر أن يفعل مثلهم فارتدى لباس السباحة وخرج من غرفته، وإذا بالمشرف الأذربيجاني على الدورة أمامه، قال فأمسك بيدي وسألني ألست سوريا، قلت نعم أنا سوري، قال إذن فأنت مسلم، كيف تخرج هكذا كاشفا عورتك. قال فشعرت بالحرج وعدت إلى غرفتي.

تجاهل بنية الواقع المحلي واستعارة نظريات وخطط وبرامج منفصلة عنه وصفة للفشل، وهذا ما واجهه الشيوعيون في سورية، حيث بقيت الظاهرة الشيوعية نخبوية وفي نطاق ضيق، وما زاد الطين بلة أن رد الشيوعيين على فشلهم لم يأخذ شكل مراجعة المسيرة والبحث في الأسباب الحقيقية وإعادة النظر في الأسس التي وقفت خلف هذا الفشل، بل ذهبوا إلى تجريب أساليب شيوعية أخرى، ماوية وتروتسكية وغيفارية وكاستروية وتيتوية، تحت ذريعة أن الفشل سببه النموذج السوفييتي. في عام 1981، وكنت حينها أسكن في حي الغبيري في الضاحية الجنوبية بيروت؛ كان سكّان الحي، وأغلبهم من الشيعة، يقضون الليل في خوف وقلق نتيجة رشقات رصاص الكلاشنكوفات وانفجارات قذائف آر بي جي؛ حيث الاشتباكات من أجل السيطرة على الحي بين أفواج المقاومة اللبنانية (حركة أمل) وكتائب الحسين الانتحارية، فصيل شيعي رافض لسياسات الحركة، شبه يومية، خرجت تظاهرة في ذكرى انطلاق الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تهتف “لاح العلم الأحمر لاح في الغبيري والشياح”.

ظلّ هذا الموقف البعيد عن الواقع والمثابرة على معاندة حقائقه التاريخية والاجتماعية ماثلا في ممارسات الشيوعيين، ففي تجمّع عفوي في مأتم قبل أشهر في كنيسة كان أغلب الحضور من الشيوعيين وكان حديثهم بعد السلام والاطمئنان على الأحوال مركزا على استيائهم من المظاهر الإسلامية في المجتمع، الأذان ووجود مساجد كثيرة ترفع الأذان في وقت واحد واصطحاب الأطفال إلى المساجد.

ما زال الشيوعيون منفصلين عن الواقع المحلي واعتباراته ومستدعياتها؛ وفشلهم، رغم جهودهم الكبيرة وتضحياتهم الجسيمة، في اختراق المجتمع الأهلي وتشكيل ظاهرة شعبية كبيرة وثابتة. ليس تجاهل دور العامل الديني في المجتمع السوري/ العربي/ الإسلامي تفصيلا، إنه عائق كبير أمام أي حركة سياسية في مجتمع تدين غالبيّته بدين معين، فما بالك إذا كان الدين هو الإسلام بدوره في التاريخ وتوجيهاته الواقعية لإدارة الحياة. قال الباحث في مؤسسة الأبحاث والتطوير الأميركية (راند)، غراهام فولر، “الحقيقة المحورية الوحيدة أن الإسلام هو المحرّك الطبيعي للسياسة عبر العالم الإسلامي. ففي العالم الإسلامي يُعتبر الإسلام مقياسا للعدالة والإنسانية والحكم الصالح ومحاربة الفساد، ويمثل الإسلام مرجعية عقائدية للصراعات الداخلية ضد الحكومات الاستبدادية العلمانية ولصراعات الأقليات المسلمة من أجل التحرر من السلطات غير الإسلامية القاسية في أحيان كثيرة”. وكشفت دراسة استقصائية حديثة نشرتها “أصداء بي سي دبليو” أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أن 41% من 3400 شاب عربي من 17 دولة عربية أعمارهم بين 18 و24 عامًا قالوا إن الدين أهم عنصر في هويتهم، مع الجنسية والأسرة (أو القبيلة) والتراث العربي، وجاءت الهوية الجنسية في آخر العناصر. وقال أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع (56%) إن النظام القانوني في بلادهم يجب أن يستند إلى الشريعة أو القانون الإسلامي. وأعرب 70% عن قلقهم إزاء فقدان القيم والثقافة التقليدية. وجادل 65% بأن الحفاظ على هويتهم الدينية والثقافية أكثر أهمية من إيجاد مجتمع معولم. وأعرب 73% عن شعورهم بأن الدين يلعب دورًا كبيرًا جدًا في الشرق الأوسط، بينما يعتقد 77% أنه يجب إصلاح المؤسسات الدينية العربية. هذا حصل بعد مرور أكثر من قرن ونصف قرن على دخول مفاهيم ثقافية واجتماعية خارجية، غربية بشكل خاص، المجتمعات العربية، وترويجها وامتزاجها بمفاهيمها الثقافية وسلوكها الاجتماعي.

الواقع أن التمسّك بالسياق المحلي بما فيه من عقائد وتاريخ اجتماعي وثقافي لا يشكل عائقا أمام التطوّر السياسي والاجتماعي؛ فقد شهدت التجارب التاريخية بإمكانية الجمع بين الثقافة التقليدية والحداثة، فاليابان والصين الحديثتان لم تتخلّيا عن البوذية والكونفوشية، ودول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى حافظت على ثقافاتها وتقاليدها الخاصة خلال فترة الهيمنة السوفييتية، حتى التنافس والصراع بين قومياتها والتوجيه الأممي السوفييتي المزعوم بقي قائما. ولما تفكّك حلف وارسو وانهار الاتحاد السوفييتي عادت هذه الدول إلى تلك الثقافة والتقاليد كجدار حماية ووقاية من الفوضى والانهيار.

ليس أمام الشيوعيين فرصة للتحوّل إلى ظاهرة شعبية راسخة والنجاح في استقطاب قطاعات واسعة من المجتمع السوري، ما لم يندمجوا في السياق المحلي، ويعيدوا النظر بموقفهم من الدين عموما، والإسلام خصوصا.