العمل السياسي في جوهره عمل إداري، هدفه تأمين احتياجات المواطنين، وإدارة التنوّع والتباينات في المجتمع، واحترام تطلّعات الناس، اعتماداً على الموارد المادية والبشرية المتاحة؛ ووضع الخطط والبرامج وتنفيذها بهدف تطوير تلك الموارد للتمكّن من تأمين الاحتياجات المتنامية، والارتقاء المستدام بها، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. ويستوجب هذا العمل وجود مؤسّساتٍ وهيئاتٍ تتولّى مهام التخطيط والتنفيذ في مختلف الميادين، كما تتابع أوجه القصور وتعمل على معالجتها. وذلك بناءً على استراتيجيات (وأولويات) القوى السياسية في الحكومة التي تدير الدولة وتنظّم شؤون المجتمع، وتأخذ على عاتقها مهام تأمين المتطلبات الآنية والمستقبلية. وتعمل، في الوقت ذاته، على ضمان أمن المجتمع والأفراد وسلامتهم في مواجهة المخاطر والتحدّيات الداخلية والخارجية بمختلف أشكالها.

وتتحدّد طبيعة النظام السياسي تبعاً لشكل تعيين هذه الحكومة أو اختيارها، وماهية العلاقة بينها وبين الدولة، ففي الأنظمة الديمقراطية، ينتخب الحكومة الناس المواطنون، عبر الأحزاب المتنافسة التي تمثل ببرامجها مختلف الشرائح والمكونات المجتمعية، وتدعو إلى تأمين احتياجاتها، وتمهّد الطريق أمام تطوّرها وتقدّمها مع مراعاة شروط الاندماج والتفاعل المتناغم الإيجابي في ما بينها. أما في الأنظمة الشمولية والدكتاتورية، بأسمائها المتعددة، فيتم تعيين الحكومة وفق ما تمليه إرادة الحاكم أو المجموعة المتحكّمة بالدولة، مع الحرص على تسويق مثل هذا التعيين بوصفه تجسيدا للصالح العام.

وبين هذين النموذجين تأتي النماذج الهجينة التي تعتمد الآليات الديمقراطية بهدف كسب الشرعية عبر إيجاد انطباع زائف لدى الناس، مفاده أن ما تحقق كان بإرادتهم، واستناداً إلى رغباتهم وتوجهاتهم. في حين أن الأمور هنا تخضع، في نهاية المطاف، لحسابات من هو/ هم في موقع السيطرة الذين يعتمدون على الأجهزة الأمنية والأذرع المسلحة؛ ووسائل الإعلام، والإداريين المتمرّسين الذين يفسّرون النصوص واللوائح، ويستغلون الثغرات، ويخفون المعلومات، أو يتستّرون عليها، بما وينسجم مع مصالح أرباب العمل من الحكام. وقد مدّت التقنيات الحديثة في عالم الاتصالات والتواصل والمراقبة هؤلاء الذين يمثلون، إلى جانب أصحاب المصالح، الدولة العميقة في الأنظمة الشمولية، وحتى في الأنظمة الديمقراطية التي تعاني، هي الأخرى، من نقاط ضعفها، ولا سيما في ظل تنامي التيارات الشعبوية التي تدغدغ المشاعر والنزعات القومية والدينية والعنصرية بأشكالها المختلفة.

وفي منطقتنا، جرى اعتماد شكلين رئيسين من الحكم: الملكي/ الأميري الوراثي؛ والجمهوري الذي تبنّته قيادات الانقلابات العسكرية التي حكمت فترة طويلة باسم “الشرعية الثورية”، ومناهضة الاستعمار والرجعية، ولكنها اضطرت لاحقاً، وتحت وطأة المتغيّرات الإقليمية والدولية، والمطالبات الداخلية إلى اعتماد ديمقراطية شكلية عبر انتخاباتٍ مبرمجةٍ أقرب إلى الاستفتاءات، تلخّصت وظيفتها في إضفاء الشرعية على صلاحيات (وممارسات) المجموعة الحاكمة، أو الحكم الفردي. وثبت، مع الوقت، أن النظام الملكي أو الأميري في منطقتنا كان أكثر استقراراً وطمأنة مقارنة مع الأنظمة الجمهورية؛ وربما نجد تفسيراً لذلك في اعتماد هذه الأنظمة على المجتمع الأهلي، وسعيها، في الوقت ذاته من أجل تأمين متطلبات مواطنيها، اعتماداً على مواردها المادية الضخمة في حالة دول الخليج. ونجد في الأردن والمغرب صيغة من صيغ الحكم الملكي الدستوري، فنلاحظ أن الأمور، رغم الثغرات والسلبيات وضعف الإمكانات المادية، تظلّ أفضل بما لا يُقاس مع الأوضاع التي عاشها الناس، وما زالوا يعيشونها في ظل الأنظمة الجمهورية التي فرضت نفسها على مجتمعاتها بالانقلابات العسكرية، ومن خلال رفع الشعارات القوموية الكبرى؛ وأنشأت الأحزاب السلطوية التي تبنّت بصورة عامة الأيديولوجية القومية، أو مزجت بين هذه الأخيرة والاشتراكية، في محاولةٍ لاستقطاب تأييد الناس وكسبهم، عبر دغدغة عواطفهم القومية، واستغلال حاجاتهم.

واللافت، في هذا السياق، أن معارضة هذه الأنظمة استخدمت الأدوات الدعائية نفسها تقريباً؛ بل زاودت على السلطات التي كانت تنتقدها وتطرح نفسها بديلاً عنها، فكانت تضفي المزيد من المبالغة على أهدافها الشعاراتية. وتلجأ، في أحيانٍ كثيرة، إلى الأيديولوجية الدينية، لتواجه بها أيديولوجية السلطات القومية؛ وتمثلت الحصيلة في هيمنة أحكام التخوين والتكفير على فضاءات العمل السياسي. أما حاجات الناس، بما فيها الأساسية الضرورية، فكانت تغدو من الأمور الصغيرة التي لا تستحقّ الوقوف عندها، لأنها لا تساوي شيئاً قياساً إلى الأهداف التي أعلنتها الأنظمة المعنية مقدّسة، مثل: تحرير فلسطين، وتحقيق الوحدة العربية. في حين أن معارضات تلك الأنظمة من القوى الإسلاموية طالبت بالوحدة الإسلامية، وروّجت أن سائر المشكلات ستزول بتحقّق هذه الأخيرة. هذا بينما كما كان الشيوعيون يقدّمون الوعود الطوباوية التي تمحورت حول الجنة الدنيوية الموعودة.

لفت نظري، وأثار اهتمامي، لدى وصولي إلى السويد لاجئاً قبل نحو ثلاثة عقود، عدم اهتمام الناس بقضايا السياسة الخارجية، أو الإيديولوجيات التعبوية، سواء القومية أم الدينية، وحتى الاشتراكية والشيوعية؛ هذا رغم حصول الناس على معلوماتٍ ومعارف موضوعية موثوقة حيادية بخصوص ما يجري في العالم، من خلال المدارس والجامعات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. ففي المدرسة، يزوّد الطلاب بفكرة وافية عن تاريخ جميع الأديان والمذاهب في العالم، يطّلعون على أركانها وكتبها، وتعليماتها، وتاريخها ودائرة انتشارها. ويحصلون على المعارف الموضوعية الخاصة بمختلف المجتمعات، وبأساليب تربوية نقدية بعيدة عن التلقين والحشو والتوجيه الإيديولوجي. والأمر ذاته بالنسبة لقضايا البيئة والمناخ، والمسائل الفلسفية. كما يطّلع الطلاب على طبيعة النظام السياسي الديمقراطي في البلاد، وكيفية توزيع السلطات فيه، ووظيفة كل سلطة، وآلية اتخاذ القرارات، وقواعد إجراء التعديلات الدستورية، وذلك كله مع الحرص المستمر على إفساح المجال أمام الطلاب، لتناول جميع المسائل بعقلية نقدية تعتمد على تقديم الحجج والبراهين. وفي المرحلة الجامعية، هناك متابعة دقيقة متخصّصة في كل ميدان معرفي يختاره الطالب. ورغم ذلك كله، تبقى احتياجات الناس، والقضايا الخاصة بتأمين العيش الكريم، والحرص على مواكبة كل ما هو جديد في عالم البحث والتكنولوجيا في مقدّمة الأولويات.

كنتُ، في بداية الأمر، أمتعض من محاور المناقشات بين السياسيين من مختلف الأطراف السياسية التي تتناول أوضاع المتقاعدين والمسنّين، ورياض الأطفال، إلى جانب المدرسة والقضايا الصحية والخدمية والبيئية والمعيشية بصورة عامة؛ فقد كنت قادماً من مجتمع القضايا الكبرى، مثل الوحدة العربية، وتحرير فلسطين، والاستعداد للتصدّي للمشاريع الإمبريالية والصهيونية والرجعية في المنطقة. وأتذكّر جيداً كيف أن الأحزاب السورية، سواء التي كانت في الجبهة “الوطنية التقدّمية” التي شكّلها حافظ الأسد عام 1972 لتكون إطاراً تدجينياً، أو الأحزاب المعارضة غير المرخّصة التي كانت تطرح شعارات وأهدافا مطلبية وغيرها، تنشغل بالمسائل النظرية الأشبه بالجدل البيزنطي، وتتخندق في مواجهة بعضها بعضاً بناء على مواقفها من القضايا الإقليمية والدولية. وكانت القضايا الداخلية تأتي في نهاية القائمة بالنسبة إلى النظام والمعارضة.

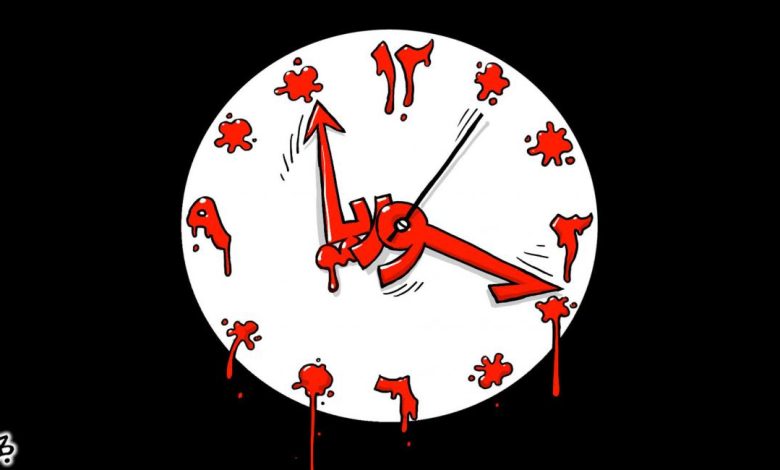

والآن، بعد كل ما حصل في الأنظمة الجمهورية، ولا سيما على أثر إخفاق ثورات الربيع العربي بفعل عوامل ذاتية وموضوعية، وما نشاهده اليوم من تسابق عربي إقليمي في ميدان الانفتاح على سلطة بشّار الأسد وتعويمها، والأوضاع المأساوية التي يعيشها السوريون سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة المعنية أو خارجها، وكذلك في أماكن النزوح والمهاجر، نرى أن ما يحتاجه الناس في سورية (وفي سائر الجمهوريات العربية، خصوصا في لبنان، اليمن، ليبيا، السودان، اليمن، العراق …)، هو قبل كل شيء نظامٌ سياسي يضمن مقوّمات العيش الكريم لمواطنيه، ويفتح الآفاق أمام الشباب والأجيال المقبلة لتجسيد طموحاتهم وطاقاتهم الإبداعية في هيئة إنجازات معرفية وإنتاجية وفنية تساهم في نهضة مجتمعهم ورقيّه. ولتحقيق ذلك في الظروف الحالية التي تعيشها سورية، لا بد من ترميم النسيج المجتمعي الوطني، ولن يتم ذلك كله من دون احترام الخصوصيات والاعتراف بالحقوق على مستوى الجماعات والأفراد ضمن إطار وحدة الشعب والوطن؛ وبعد القطع مع الاستبداد والإرهاب.

وبناءً على ما تقدّم، نرى أن الأهم بالنسبة إلى السوريين يتمثل في إجراءات ونتائج عملية متوازنة لصالح الجميع من دون أي استثناء، إجراءات ونتائج تبشّر الناس بفرج قريب لطالما انتظروه. أما الشعارات الخاوية البرّاقة فقد أنهكتهم، كما أنهكت شعوب منطقتنا التي عانت ولا تزال تعاني من أنظمة الشعارات.

المصدر: العربي الجديد