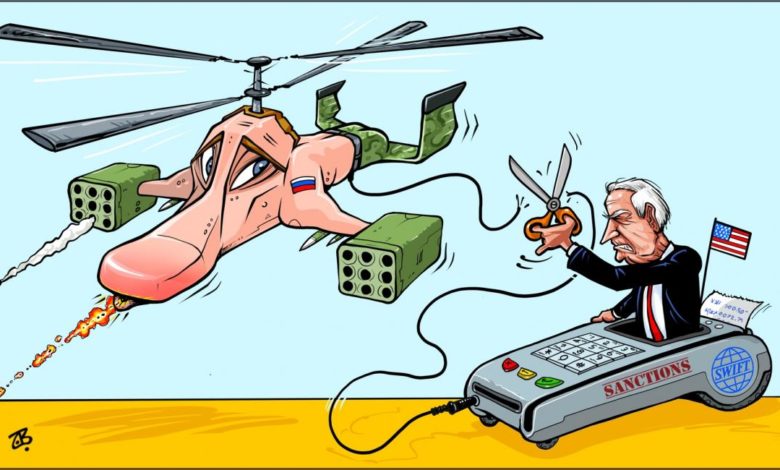

لا تعكس سياسات المقاطعة الغربية ضد روسيا التي طاولت كل النواحي الاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية احتراما لقانون دولي، ولا احتراما لسلامة الشعب الأوكراني وحقوقه، وإنما هي سياسة ممتدّة لتثبيت الهيمنة الاستعمارية التي لا تتحمّل أي خطر يزعزعها أو حتى تحدّي سلطتها. لذا؛ من الطبيعي ألا يتعامل الغرب مع إسرائيل وفقا للمعايير نفسها؛ لأنها ليست معايير حقوقية أو حماية لحقوق الإنسان.

للأهداف الأميركية التي جعلت الولايات المتحدة ترد بعقوبات وتهديدات، ومقاطعة الثقافة الروسية، حتى التراث والنتاج الأدبي لما قبل الثورة البلشفية، علاقة بإيمانها بأنها التي تحدّد المعايير “الأخلاقية والسياسية”، وبمحاولة فرض “المُثل والقيم الأميركية”، التي تقرّرها وتعرّفها هي، على شعوب العالم، فأميركا تتصرّف وكأن الخطر الروسي يعطيها شرعية، كاذبة وعنصرية قبيحة، لا يهم، تتيح لها إلغاء تاريخ روسيا، إذ ليس مسموحا أن تتحدّاها أي قوة بعد أفول الاتحاد السوفييتي.

لا يبرّر ما تقدّم، بأي حال، الاجتياح الروسي لأوكرانيا، لكن من الضروري التشديد على أن ردة الفعل الغربية لا يمكن اختزالها باعتماد مكيالين أخلاقيين، فلا علاقة للأخلاق بما نشهده، فردّ الفعل الأميركي رسالة إلى الجميع، أنها هي القوة الوحيدة والأوحد المسموح لها الغزو والاحتلال وكسر القانون الدولي، أو تطويعه ليخدم سياساتها، وإنْ تسمح لبعض حلفائها، وأولهم إسرائيل، باضطهاد الشعوب، فليس مسموحا لروسيا أن تتخذ أي خطواتٍ مماثلة، إذ إن هذا حق استثنائي تحتكره الولايات المتحدة، وتسمح به لحليفاتها، أو أتباعها، من دون أن يمسّ أهدافها. وفي المنظور الاستراتيجي الغربي، وبخاصة الأميركي، خرقت روسيا، بقيادة فلاديمير بوتين، معظم الخطوط الحمر باجتياحها دولة أوكرانيا.

ولم يتغير جوهر الاستراتيجية الأميركية، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، بل جرى ويجري تحديثها لتوائم المنعطفات الكبيرة فيما تعتبره تحدّيا جدّيا لحدود هيمنتها، ليس العسكرية فحسب، بل “الأخلاقية” أيضا. إذ تعد أميركا نفسها “طليعة قيادة التاريخ”، وفقا للرئيس الأميركي، وودرو ولسون، فدور الطليعة التاريخية أن تعيد تشكيل العالم بما يتماشى مع الحفاظ على “تفوّقها العسكري” والحفاظ على هذا التفوق. وقد شكّل صعود الاتحاد السوفييتي تحدّيا للهيمنة الأميركية، وكذلك للنموذج الرأسمالي، فحروب أميركا في فيتنام ولاوس وكوريا، وانقلاباتها العسكرية في أفريقيا وأميركا الوسطى واللاتينية، هدفت إلى إخضاع الشعوب للسوق الرأسمالي، ومنعها من اتخاذ نموذج مغاير وتأميم الثروات التي كانت، ويجب أن تبقى، عرضةً للنهب، ومنع هذه الدول من دخول تحالفاتٍ يقودها الاتحاد السوفييتي. والباقي تاريخ معروف خلال سنوات الحرب الباردة، من تدخلات أميركية والضغوط على الدول، وخصوصا “النامية”، لضمان تبعيتها لواشنطن.

بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، تسلم “المحافظون الجدد” في واشنطن الراية، وأغلبهم من صقور الحرب الباردة، ومنهم من شارك في إدارة الانقلابات العسكرية، وكتائب الموت في الأميركيتين، الوسطى واللاتينية، فوضعوا أسسا لمرحلة ما “بعد الحرب الباردة”، أهمها منع تحوّل الصين قوة عظمى، واحتواء روسيا وقدرتها على أن تبرز قوة إقليمية مؤثرة، ومنعها من استرجاع نفوذها في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة، ليس خوفا منها فحسب؛ بل من إمكانية تشكيل تحالف روسي – صيني، يكون تحدّيا حقيقيا لهيمنة الإمبراطورية الأميركية. وكان لكتابات المحافظين الجدد تأثير واسع على الإعلام الأميركي والثقافة الأميركية السياسية، لأنها امتداد لثقافة الحرب الباردة التي سيطرت على الوعي الأميركي فترة طويلة. لكن المحافظين الجدد لم يكونوا مجرّد باحثين أكاديميين، بل كانوا أهم أركان الحكومة الأميركية في عهد الرئيسين، بوش الأب وبوش الابن، وتيار المحافظين من باحثين وأعضاء “لوبيات” يمينية وصهيونية، ونواب في الكونغرس، كانوا الأقوى تأثيرا على الإعلام والوعي الأميركيين، بهدف تقبل الحرب على العراق، ومن ثم “الحرب على الإرهاب” وغزو أفغانستان والعراق بعد تفجيرات برجي مبنى التجارة العالمية في نيويورك في سبتمبر/ أيلول 2011. والقضية، حتى في وقتها، لم تكن العراق وأفغانستان، لكن قرار الحرب كان مرتبطا بأهداف الاستراتيجية الوطنية الأميركية التي نشرتها الصحف الأميركية عام 2002، فوفقا لنص الاستراتيجية المذكورة “فإن قواتنا (القوات الأميركية) يجب أن تبقى قويةً، بحيث تردع أي قوة معادية ومنافسة من تحقيق قوة تعادل أو تتفوق على القوة العسكرية الأميركية”..

وعليه؛ غير مسموح لأي قوة منافسة، ولو إقليمية، أن تطمح إلى ممارسة قوتها العسكرية بما يهدّد مساحة نفوذ القوة الأميركية، وفقا للأهمية الاستراتيجية لهذه المساحات أو الدول. وبالتالي؛ من منظور استراتيجي أميركي، دخلت روسيا، باجتياحها أوكرانيا، في المحظور، فأوروبا هي مجال تأثير استراتيجي لأميركا، ولذلك نرى الحملة المسعورة ضد كل ما هو روسي. وعمليا، في الوقت ذاته، تنفذ روسيا ما طبقته ورسخته أميركا في حربَي العراق وأفغانستان، وعديد من الضربات الإجرامية وحرب الدرونز (الطائرات المسيّرة)، وهو مبدأ “الحرب الاستباقية” لحماية أمنها. وبغضّ النظر عن المعطيات، إلا أنه المبدأ نفسه الذي احتكرته أميركا لنفسها، والآن جن جنونها حين استعملته روسيا في أوكرانيا. وهذا ما يدفع عربا كثيرين إلى تأييد روسيا فرحا برؤيتها تتحدّى واشنطن، وتكسر احتكارها الحروب، في إطار التمنّي أن يبرز نظام عالمي جديد، ينهي حقبة عالم القطب الواحد تحت الهيمنة الأميركية. ولكن، في رأي الكاتبة على الأقل، لا يمكن بروز نظام عالمي جديد، يؤسّس لعدالة قضايا الشعوب، حين يرسّخ الممارسات نفسها، أسسا للعلاقات بين الدول القوية، تكون على حساب الشعوب الضعيفة.

اللافت، في الوقت نفسه، أن أصواتا برزت تؤيد أميركا والغرب، وهذا مثير للقلق الشديد. والحديث هنا ليس عمّن يرون في اجتياح روسيا أمرا يخالف مبدأ رفض الاجتياح العسكري لبلد آخر، ويدينون بشكل واضح السياسات الأميركية. إنما نتحدّث عن أصواتٍ تعتقد أن السياسة الأميركية – الأوروبية تهدف إلى إنقاذ أوكرانيا والدفاع عن الشعوب المظلومة. لذلك يأملون باستثمار المقاطعة الغربية لروسيا، وجعلها فرصةً لعرض القضية الفلسطينية مجدّدا على أميركا والغرب، وعقد مقارنة بين معاناة الشعب الأوكراني الإنسانية ومعاناة الفلسطينيين، حتى تستيقظ أو تتفهم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وشعوب أخرى، ففزعة الغرب مع الشعب الأوكراني ضد روسيا لا تنبع من مبادئ أو عمق إنساني، هذه الدول لم تغير فكرها وممارستها الإمبريالية، ولكنها تفهم مصالحها. وإلى أن يأتي يوم ترى فيه هذه الدول أن العالم العربي يقف بقوة مع حقوق الفلسطينيين وحقوق الشعب العربي في استعادة ثرواته وسيادته، سنبقى هامشيين، ومهما كانت نتيجة الحرب الدائرة سنكون من الخاسرين.

المصدر: العربي الجديد