رئيس شعبويٌّ بامتياز، قيس سعيّد، استطاع في تونس أن يعطل البرلمان وأعمال الحكومة. في المغرب، خسر حزب العدالة والتنمية في انتخابات نيابية وبلدية، بعد أن كانت له الغلبة في الانتخابات مرتين متتاليتين. عكس ذلك، شهد العالم عودة حركة طالبان إلى الحكم بعد تنحيتها 20 عاماً عنه؛ تنحيتها تمّت بقوات الاحتلال الأميركي، وبتحالفاتٍ مع أمراء الحرب الذين أبعدتهم “طالبان” عن الحكم. سؤال العقل يقول: لماذا انتصرت حركة جهادية في أفغانستان، بينما فشلت حركتان عريقتان في تونس والمغرب. وقبلهما سرق الانقلاب العسكري الحكم من جماعة الإخوان المسلمين في مصر 2013. وفي سورية، كانت ممارسات “الإخوان” منذ 2011 فئوية بامتياز، ولم تستطع بسط سيطرتها على “السنة”، ونافستها حركات سلفية وجهادية كثيرة، كما هو معروف. التنوع في الفشل العربي لهذه الحركات المتشابهة في المرجعية والسياسات، يقول بأخطاءٍ ذاتية في سياساتها ورؤاها، وكذلك هناك أسباب موضوعية، أدّت إلى ذلك.

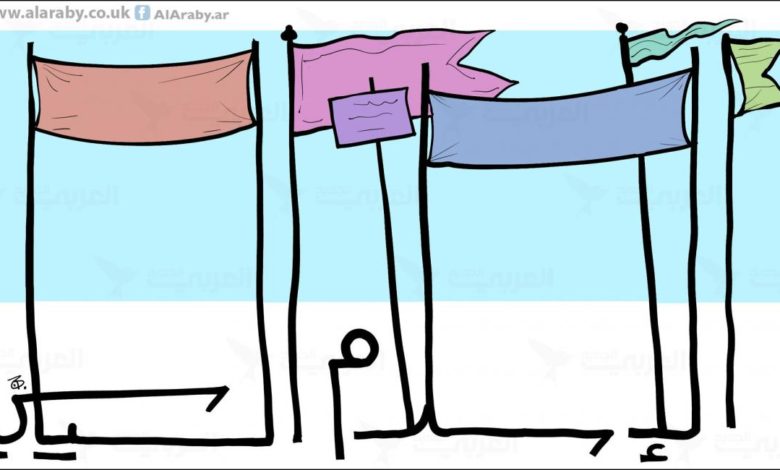

الثورات والإسلاميون

تزامن وصول الإسلام السياسي إلى الحكم مع انطلاق الثورات العربية الشعبية، وباعتباره يعاني مظلومية تاريخية. وفيما ليس هناك أحزاب سياسية معارضة قوية (يسار، ليبرالية، قومية، وطنية، وسواها)، تقدّم الإسلام السياسي، ولعب دوراً محورياً في كل الدول العربية التي ثارت شعوبها في 2010. وقبل أن تتدخل الدول الداعمة للثورات المضادّة، ظهر الإسلام السياسي بديلا عن الأنظمة. وقد أخافت أصالة الثورات العربية المنظومة العالمية التي لم تتخط أزماتها التي بدأت في 2008. كان الإسلام السياسي معنيّاً، كما سواه من الحركات السياسية بأن تعي اللحظة التاريخية الفارقة إمكانية التغيير الديمقراطي لمجتمعاتنا، والانتقال بها نحو الحداثة والديمقراطية والتنوير والعدالة الاجتماعية. لم يعِ الإسلام السياسي ذلك، وكذلك لم تعيها بقية القوى السياسية، والأخيرة أفلست منذ زمنٍ بعيد. وتؤشّر ممارسات بعضها في هذه الدولة أو تلك إلى أنها لا تمتلك مشروعاً تاريخياً للتقدّم. لقد أرادت الشعوب العربية تحقيق ذلك المشروع والنهوض في الاقتصاد والدمقرطة والحداثة والعدالة الاجتماعية. لم تكن قضية الشعوب ثورة سياسية، أو اجتماعية أو اقتصادية، وإن كان انهيار الوضع الاقتصادي للأغلبية السبب المركزي للثورات. لا، كانت تبتغي إحداث قطيعة مع بنى الأنظمة السابقة. فكرتنا، هنا، أن الثورات قامت ضد أنظمةٍ لها أشكال سياسية متعدّدة، كتونس ومصر وسورية والبحرين واليمن وليبيا، وهناك انتفاضات متكرّرة منذ حينه، وكلّها تبتغي ذلك.

فرص الإسلاميين الضائعة

أخذ الإسلام السياسي فرصة كبيرة، للتغيير، في مصر عامين، وفي تونس والمغرب عشر سنوات، وفي سورية قاد المعارضة منذ 2011، ولكنه لم يتمكّن من النهوض المجتمعي؛ ولن نتكلم عن نظام عمر البشير في السودان، والذي كان كارثة على هذا البلد “أسلمة، وتجزئة، ومجازر جماعية، وأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية”. أجرى الإسلام السياسي مساوماتٍ وتحالفاتٍ مع النظام القديم، أو مع النظام الحاكم (المغرب). وفي مصر، لم يستطع تشكيل تحالفٍ سياسيٍّ كبير، ولم يقرأ جيّداً قوّة الجيش المصري ومؤسساته الراسخة، وبالتالي كان سهلاً على قوى الثورة المضادّة أن تقضي عليه. جملة الأخطاء الذاتية للإسلاميين في الحكم تجعل منه بمثابة ثورة مضادّة، فهو لا يمتلك مشروعاً تاريخياً ووطنياً للنهوض. علينا التفريق هنا بين قوى الثورة المضادّة، بحيث ألا نخلط بين الإسلام السياسي وقوى الأنظمة القديمة والأنظمة الداعمة للثورات المضادّة.

توضح جردة حسابات بسيطة لنظام الإسلام السياسي أن سياساته الاقتصادية والاجتماعية، بل والسياسية أيضا، لم تلبّ أهداف الثورات، أو حاجات الشعوب. الأسوأ أنّه لَعِبَ دوراً في إخفاء مسؤولية الأنظمة السابقة عن الأزمات التي سببت الثورات؛ ففي المغرب لم تستطع الوقوف في وجه المخزن (القصر)، وظلّ الأخير يتدخل في تعيين الوزراء والسياسات والتحكم بأجهزة الأمن، ومرّر حزب العدالة والتنمية التطبيع مع إسرائيل لتكون مقبولة من المخزن، وهي مواقفُ سياسية يتبنّاها. وأيضاً تحت حكوماته اعتُقل قادة حراك الريف المغربي عشرات السنوات، ولوحق صحافيون وسواهم واعتقلوا.

لم تجد الأزمة الاقتصادية أيضاً لها حلاً، وكانت الاستدانة من البنك الدولي، والذي كرّر إملاءاته عن تقليص عدد العاملين وزيادة الضرائب، وتهميش الدعم عن المفقرين وسواه. الفشل الكبير في تلك القضايا أدّى إلى أن يعِاقب الشعب حزب العدالة والتنمية، في الانتخابات أخيرا، وللحق هنا نقول: أيّة عدالة وأيّة تنمية هذه؟

في تونس أيضاً، وطوال عشر سنوات، ترسّخت الديمقراطية بفعل حركة النهضة وكل القوى السياسية والاتحاد العام للشغل، وبانحناءٍ من قوى النظام القديم “لعاصفة الثورة والديمقراطية” لتتمكّن وتعود إلى سيرتها في التحكّم والقمع. وهنا جاء دور قيس سعيّد، ليقضي على الديمقراطية الأوّليّة. أخطأت حركة النهضة بشدّة في تبديل مواقفها، من أنها لا تريد المناصب العليا، على الرغم من أنّه حقّها، إلى محاولة الهيمنة على المناصب الثلاثة الأساسية “رئاسة البرلمان، والحكومة والدولة؛ والأسوأ كان وصول زعيم الحركة، راشد الغنوشي، إلى رئاسة البرلمان وبقاؤه فيها، وتعرّضه للتجريح من برلمانيات وبرلمانيين. ألم يكن أجدى للغنوشي ألا يترشح لذلك المنصب؟ في كل الأحوال، أصبحت الانتقادات شديدة للرجل، ولدوره في البرلمان، وفي إطار حركة النهضة، وإذ أحسنت قيادة حزب العدالة والتنمية المغربي في الاستقالة بعد خسارة الانتخابات، فإن على راشد الغنوشي أن يتعلم الدرس ذاته من زملائه، ويتنحى لصالح قيادات جديدة .. ألا يكفيه عشرات السنين في قيادة الحركة؟

الأزمة الاقتصادية والاجتماعية

لم تجد الأزمة الاجتماعية والاقتصادية لها حلولاً أو بعض الحلول في مصر أو تونس أو المغرب تحت ظل الإسلاميين، وهذا سبب مركزي للانقلاب عليهم، ومعاقبتهم. وبالتالي، في الوقت الذي يجب رفض انقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر أو قيس سعيّد في تونس، وكل أشكال الاعتقال السياسي للإسلاميين يجب رؤية كيف قطف قادة الانقلابات الاحتجاجات الشعبية التي سبقت الانقلابات، وكانت واسطتها إلى الحكم. وهنا نقول إن قيس سعيّد استفاد من الاستياء الشعبي، وعلى الرغم من كونه فرداً، فقد استعان بالجيش والأمن ليصبح جنرالاً، وبالتدريج. وها هو يعمل على استبدال الدستور بشكل كامل، وتغيير النظام السياسي برمته إلى نظام رئاسي.

عاد الإسلام السياسي إلى موقعه التاريخي، إلى ما قبل 2011، والأدقّ عاد إلى مواقعٍ أسوأ من ذلك بكثير، فأيّة مقارنة بين وضع الإخوان المسلمين في مصر في زمني حسني مبارك والسيسي نجدها لصالح مبارك بالتأكيد. وليس الأمر كذلك في المغرب أو تونس أو ليبيا مثلاً، ولكن هناك مؤشّرات كثيرة للتضييق على الإسلام السياسي في الدول سابقة الذكر، وفي سواها. الأهم، على الإسلام السياسي الآن أن يعيد النظر بشكلٍ عميقٍ بتجربته الفاشلة في الحكم. وكلمة فاشلة هنا لا تعني أبداً أن تلك التجربة مثيلة للأنظمة القمعية أو الديمقراطية المصمّمة على قياس هذا الملك أو الرئيس؛ فتجربتها أفضل بكل المقاييس من الحياة السياسية تحت ظل قيس سعيّد أو السيسي أو حزب التجمع الوطني للأحرار في المغرب وسواه.

الإسلام السياسي معني بإحداث تغييراتٍ كبرى في رؤيته السياسية، والتخلي عن البراغماتية والنفعية والتحالف مع قوى النظام القديم، كما جرى في مصر أو المغرب أو تونس. حقيقة الأمر، انضمت تنويعات الإسلام السياسي، بعد وصولها إلى الحكم، إلى قوى الثورة المضادّة، بدلاً من أن تتلمّس حاجات الشعوب إلى التغيير الديمقراطي “في السياسة والاقتصاد والعمل والثقافة والتعليم وسواه”. القضايا الأخيرة لم تكن على طاولته، لقد كان حزباً سياسياً صرفاً، أي يبتغي الوصول إلى السلطة.

أهداف الثورات والإسلاميين

كانت أهداف ثورات الشعوب العربية من أجل الحصول على تلك الحقوق، سالفة الذكر، والتي لم يحقّقها الإسلاميون، وستبقى غائبة بعدهم. ومثال مصر هنا واضح للغاية! هناك حاليا فرصة جديدة للإسلاميين كي يتغيروا، ويتخلّصوا من أوهام محبة الشعب لهم، وأنهم ممثلون عنه، وأن رؤيتهم صحيحة، وسواه، وأن يسعوا إلى الوصول إلى تلك الحقوق، هم، ومن يضع تلك الحقوق في برامجه السياسية.

ترفض الأنظمة العربية الانصياع لحقوق الشعوب، كذلك تفعل الدول العظمى، أميركا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين. لم تتدخل أميركا في مصر لإنهاء حكم مبارك في 2011 إلّا حينما رأت أنّ الثورة تتجذّر، ولإنهاء شعبيتها ومشروعها الديمقراطي. أيضاً في تونس، رأينا كيف أن فرنسا وقفت مع نظام بن علي أوّل الأمر. وفي سورية، رفضت الدول العظمى أيّ تغييرٍ جادٍ في النظام، وتدخلت أميركا وروسيا، والأوروبيون أيضا، ليس من أجل إنصاف السوريين، بل لمحاربة الإرهاب الذي وُجِدَ بسبب استطالة عمر الثورة، وتعبيرا عن عدم قدرة أطراف الصراع على حسمه، وهناك الدعم الخارجي للجهاديين، وتشويه النظام الثورة. الإسلام السياسي معني بتغييرٍ كبير في منظوره إلى السياسة، وبعيداً عن بروباغندا المظلومية، وكذلك تخطئ ردود الأفعال المتشفية منهم، والسعيدة بإبعادهم عن السلطة. قضية الوصول إلى السلطة يجب أن تكون استجابة لمواجهة الأزمات، ومن أجل قضايا مجتمعية واسعة، ولصالح الإتيان بحلولٍ للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية. وبالطبع، لا يمكن أن تتحقق تلك المسائل من دون الانتقال إلى نظامٍ ديموقراطي، يستند على المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان؛ هذا هو الدرس الأبرز للإسلامين ولسواهم.

هناك ضرورة لتبني مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان، ومنها حقوق المرأة، فقد ذكرنا كيف أيّدت تيارات كثيرة من الإسلاميين وصول حركة طالبان إلى الحكم من دون قيد ولا شرط! كان وجود تجربة فاشلة للحركة بين 1996 و2001، يفترض بالمؤيدين أن يكونوا أكثر حذراً، ويضعوا ملاحظاتٍ واشتراطات في بياناتهم، ولكن ذلك لم نقرأه. لقد سُعِد هؤلاء بوصول “طالبان” فقط لأنّها إسلامية. وهنا مشكلة إضافية؛ فـ”طالبان” ليست إسلاماً سياسياً بل جهادي، وبالتالي، هي حركة سياسية، ولكن جهادية؛ فكيف تؤيد حركات “ديموقراطية” كما يقول الإسلام السياسي عن نفسه “حركاتٍ جهادية”، عدا أن “طالبان” تعلن رفضها النظام الديمقراطي. ويتعامل صاحب هذا النص مع “طالبان” باعتبارها حركة جهادية، وقد انتصرت من جديد، وتحاول التغيير في بعض القضايا، ولكن لها ممارسات بعيدة عن الالتزام بحقوق الإنسان والمرأة، وهذا مرفوض قطعاً، وسيكون كارثةً على حكمها وعلى الشعب الأفغاني.

هناك قضايا أصبحت واجبة التحقق في ممارسات الحركات الإسلامية بعد فشلها، وسعياً إلى إنهاء الحديث عن مظلوميةٍ لم تعد تلقى أهمية كبرى من الشعوب العربية: لقد وصلتم إلى الحكم، وعليكم الخروج باستنتاجاتٍ كبرى، بوصفكم حركات سياسية وغير أيديولوجية أو عقائدية:

قضايا لبرنامجٍ سياسي للإسلاميين

أولاً: انتهاج النظام الديمقراطي شكلا وحيدا للحكم، والتخلص من الكلام عن مفهوم المدنية، فهو ليس مساويّاً للديمقراطية، بل التفافاً وأسلمة للأخيرة. وهذا مناقض للسياسة الحديثة؛ فتجارب إيران بائسة في النظام السياسي، ومثله كل نظام سياسي زاوج بين الديمقراطية والأسلمة. المقصد هنا أن الديمقراطية تستند إلى الشعب، وتقوى بوجود تحالفاتٍ سياسيةٍ متعدّدة في السلطة وفي المعارضة، وألا تخضع لأية تدخلات من رئيس أو ملك أو جيش. تقول تجربة الإسلاميين بضرورة أن يطوّروا فكرهم السياسي، ويعزلوه عن المرجعية الدينية، وأن تكون الأخيرة هوية ثقافية أو مثلاً أخلاقية، تخصّ الفئات الراغبة بذلك أولاً، وألا تحتكرها وكأنّها ملكية عقارية؛ فالدين، وكل تراث العرب والمسلمين، يشكل هوية ثقافية للمعاصرين كافة، المؤمنين وسواهم.

ثانياً: الإقلاع عن الاعتماد على البنوك المالية الدولية في النهوض بالاقتصاد والاستثمارات، حيث أوّل شرطٍ لتلك البنوك التخلي عن عقود العمل الدائمة، وطرد أعداد كبيرة من العمّال من المنشآت العامة، وإلغاء المكتسبات الاجتماعية. إن استلاف القروض يجب أن يخضع إلى مرجعية وطنية، ولصالح مشاريع اقتصادية صناعية وزراعية بالدرجة الأولى، والابتعاد عن تقديم القطاعات السياحية أو التجارية والبنوك والاتجار بالأرض أو العقارات على الأولى. الأخيرة ليست مشاريع للنهوض، بل لتخريب أسس النهوض. حقوق المواطنين في العمل والسكن والطبابة والتعليم والثقافة أساسية، ولا يجوز التخلي عنها أو أن تخضع لشروط البنوك الدولية أو الاستثمارات الخاصة. الحفاظ عليها، كما العمل في مشاريع صناعية وزراعية، مبادئ للنهوض بأي اقتصاد حقيقي. الإسلاميون ليبراليون في الاقتصاد، وهذا من أخطائهم الكبيرة. السعي للوصول إلى السلطة من جديد، وهذا حق لهم، يقتضي التخلص من الرؤية الليبرالية المشوّهة، والعمل وفق الرؤية المذكورة أعلاه.

ثالثاً، على الإسلاميين التخلص من الرؤية السلفية للدين، وعقلنة تفكيرهم إزاءه، والقيام بإصلاحٍ دينيٍّ كبير، هو ضرورة بسبب الجديد في المجتمعات ووعي البشر الحديث، وباعتبارهم بشراً، وعاقلين، وساعين إلى الاشتراك بالنهوض بالدول الوطنية. لا يتحقق ذلك برؤيةٍ تنطلق من مفاهيم الخلافة، أو الحكومة الرشيدة، أو استبدال مفهوم الديمقراطية والعلمانية بالمدنية، أو اعتماد أفكار اقتصادية بسيطة عن التجارة والزكاة. المجتمعات العربية أصبحت جزءاً من النظام العالمي، وليس لها خصوصية معزولة عن التاريخ الحديث، والتشابك الكبير في كل أوجه مجتمعاتنا والمجتمعات الحديثة، يقول بحداثتنا المشوّهة وضرورة التخلص منها. أكبر مشكلات مجتمعاتنا العربية هو التشوه الكامل لكل بنى الدولة والمجتمع؛ فبرلماناتنا وحكوماتنا وكل مؤسسات دولنا مخترقة بالطائفي والعشائري والمحلي والفساد، والأسوأ هو غياب أيّ شكلٍ للمراقبة الشعبية، وهذا بسبب إبعاد الشعب عن المجال العام. إن تغييب مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان والمرأة، وهي مفاهيم حديثة، سيعني عصمة الرئيس، والحكومة والبرلمان وسواه، وبالتالي سيادة كل أنواع الفساد والنهب والغش والتسلط. التخلص من هذه المشكلات يقتضي الفصل الكامل بين السياسة والدين، وبين مؤسسات الدولة والدين، وأن يتنزّه الأخير بوصفه مرجعية ثقافية وأخلاقية دينية للأفراد وللجماعات.

عدم ثقة الإسلاميين بالعلمانيين قضية خاسرة لهم، وكذلك عدم ثقة العلمانيين بالإسلاميين. الأنظمة، كنظام السيسي أو سعيّد أو في المغرب، ليست علمانية، هي أنظمة سياسية “مستبدّة، نصف مستبدة، شعبوية، .. إلخ”، لها مشاريعها الكلية للمجتمع. الإسلاميون أنفسهم ليسوا إسلاميين ونقطة. وكذلك بقية التيارات السياسية، ويقع على ذلك، التخلص من الصراعات العقائدية، علمانية أو إسلامية، وخوضها على أرضية البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هنا يصبح للنقاش معنىً وقيمة وأهمية. واحدة من الانتقادات المُجمع عليها أن البرلمان التونسي برئاسة راشد الغنوشي كان مكاناً للمهاترات الفارغة من أية أهمية، وكانت سبباً في ابتعاد الشعب عن حركته.

تم استغلال الإسلاميين، واستَغلوا هم أنفسهم الشروط الموضوعية لعام 2010، وحاجة الغرب لهم، بديلا عن الأنظمة السابقة. الإسلاميون ليبراليون في الاقتصاد، وهذا يضعهم بالضد من الأغلبية الشعبية. هم محافظون اجتماعياً وثقافياً، وهذا يضع أمامهم العراقيل؛ فالمجتمعات العربية “والإسلامية “طامحةٌ إلى مزيدٍ من الحرية والانفتاح والتنوير غير المبتذل. استغلال بعض الأنظمة الإقليمية الإسلاميين وإفشال الثورات الشعبية يدفعهم، وبعد فشلهم في الحكم أو المعارضة، إلى التفكير بكل حذر ودقة؛ فهذا طريق للتبعية، ولسلوكياتٍ غير وطنية، ومناهضة لمصالح الأكثرية الشعبية، ولإشعال الحرب الاهلية أيضاً.

الدول الكبرى متأزمة، وتبحث الآن عن تحالفات جديدة، كحلف “أوكوس” المعلن أخيرا، والاتحاد الأوروبي يجتهد للتخلص من وضعية التبعية لأميركا، وأيضاً تحاول الصين وروسيا فرض سياساتٍ عالمية. ماذا لدى الإسلاميين في هذا العالم، وأين هي أحلافهم؟ مجتمعاتنا المتهتكة من النواحي كافة تقتضي من الإسلاميين وسواهم التفكير الجادّ بمشكلات المجتمع المتعدّدة وإقامة علاقة متوازنة وندّية مع العالم، والبحث عن مشتركات مع كل القوى السياسية المحلية.

تقتضي شدّة التعقيد والأزمات التخلص من البراغماتية والنفعية المتهافتة، والفئوية والثأرية. التخلص من أنظمةٍ كالتي يحاول أن يُشيدها قيس سعيّد، أو السيسي أو الرئيس السوري، أو إضعاف جموح خليفة حفتر وأوهامه في أن يكون القذافي من جديد! وكذلك التخلص من المليشيات كحزب الله والحوثيين والمليشيات الطائفية في العراق، والتي يتخوّف منها محلّلون كثر، على مستقبل بلادنا، يستدعي تشكيل أحزاب وتحالفات بين قوى متغايرة، دينية وعلمانية وقومية ووطنية. التأزم الذي صار عليه عالمنا العربي، والفشل الذي رافقه منذ قرن، يقول بضرورة الاعتراف السياسي بالآخر، وعدم شيطنته توسيع دائرة الرؤى الفكرية، والتخلّص من أوهام التطييف والتسييس للدين كطريقٍ للخلاص أو العلمنة الصرفة، وخوض الصراعات وفقاً للبرامج الوطنية وبعيداً عن كل تطييف.

أصبحت حاجات الشعوب لا تحتمل أكاذيب إضافية، ولا ديكتاتوريات جديدة، وتستدعي تحالفات كبرى، فهل يعي ذلك الإسلاميون، وسواهم، وينبذون كل حركات جهادية أو اجتهادات قديمة، أو أفكار لا تنتمي للحداثة في السياسة وإدارة شؤون الدول بصفة خاصة؟

المصدر: العربي الجديد