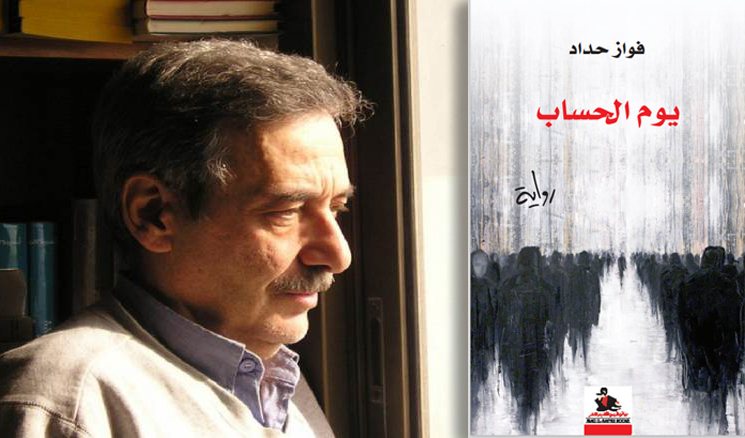

صدرت عن دار رياض الريس في بيروت، رواية “يوم الحساب” للكاتب السوري فواز حداد.

وجاء في تعريف الرواية:

لن تذهب الرواية إلى النهايات، إنها عالقة في زمن صعب. ولن نتنبأ في عالم تغيب عنه العدالة، وبلد هو ساحة قتل وقتال، ونظام موبوء بالفساد حتى العظم، يسري النهب في دمه. رواية عن توثيق الألم، تغوص في مجاهل النظام الشمولي وتخترق خطوطه الخلفية.

رواية عن هذا الزمان، لا تنزاح عنه، وجها لوجه، لا يغيب الله عن السماء المدلهمة، ولا عن الأرض الدامية، حيث تتساوى المقابر، مثلما تتساوى الضحايا.

رواية لا تنتظر التاريخ والمؤرخين، مضادة لسردية النظام، تكتب نفسها بنفسها، تنقب في حقائق مضيعة، وأنصاف الحقائق، وما نالها من تشويه وشبهات، في أوساط تعمل على تصنيع بدائل عنها.

ترى ما تكون الحقيقة؟ إنها في البحث عنها.

هنا فصل منها:

1. ميت وشهيد ومطارد

أنا شخص ميت، في حماية شهيد.

لن أذكر اسمي الحقيقي، الإعلان عنه سيرهن مصيري لمحاكمة لن تطول أكثر من دقيقة، أو دقيقتين في سجن صيدنايا، قبلها أبصم على ورقة، ربما كانت اعترافاتي، ستكون شهادة وفاتي، وانتظر معصوب العينين تعليق مشنقتي في المبنى الأبيض.

الاسم الذي أحمله، استعرته من شاب شهيد، استخدمُه بكثير من الحيطة. أنا لم ارتكب جريمة، ما فعلته تنظيم مظاهرات وبعض الأعمال الإغاثية، وساعدت الكثيرين من أصدقائي الملاحقين على النجاة من الاعتقال. كنت من شباب التنسيقيات.

يشمل هذا الاحتياط الشخصيات التي ستظهر تباعًا في مجريات الأحداث القادمة. أنا واحد منهم، والأقل شأنًا. إذا كنت حريصًا على عدم الإعلان عن أسمائهم الحقيقية، فلأن الخطر لن يتجاوزهم، سيلاحقهم أينما حلوا، ما أوجب عليّ التقيد بهذا الإجراء، إذ لا مبرر ليخسروا حياتهم من أجل الكتابة عنهم.

أنا عالق في مدينتي دمشق، منفي داخلها، مطارد من ثلاثة فروع أمنية، وربما أكثر. لا أعدو أكثر من مشبوه في ملفاتهم، وإن كنت متهمًا بالإرهاب مثل الكثيرين، إضافة إلى عدة جرائم، على رأسها إضعاف الشعور القومي، مع أن تهمة إرهابي كافية وتزيد. مسجل في لوائح المطلوبين لدى جنود الدوريات والحواجز. وإذا كنت قد نجوت منهم، وفي شبه أمان حتى الآن، فالشهيد يحميني منهم، سأتحفظ على اسمه أيضًا. أما في الرواية، فاسمي حسان.

أتنقل ببطاقة الشهيد الشخصية، ما زال حيًا في السجلات الرسمية، بينما سقط صريعًا بطلقة قناص، ودُفن سرًا. في حال ورد اسمه في تحقيق، فسوف يغدو فورًا في عداد المطلوب القبض عليهم، ويعمم على الدوريات والحواجز والحدود، وأعتقل على أنني هو. لن أعلم بعودته إلى الحياة إلا بعد فوات الأوان، في اللحظة التي ستصوب فوهات البنادق إلى رأسي.

وريثما يحقق معي، إن لم أقتل شرّ قتلة على يد جلاد غاضب، فلن يتوقف تعذيبي إلا بترحيلي إلى المحكمة. قد لا أكون محظوظًا، فيطول عمري عدة أسابيع. بعدها لن أعيش طويلًا، حتى يلتف حبل المشنقة حول عنقي.

لم أكن مخيرًا، إلا بالمراهنة على بقاء سجل الشهيد نظيفًا من الثورة والإرهاب والاغتيالات والمتفجرات، مع أنه فقد حياته في مظاهرة سلمية. انتحال اسمه، مجازفة أكرهت عليها، لكنها أفضل ما حصل لي.

إلى متى ستتحكم المصادفة في حياتي؟ لا أدري. طالما الحرب لم تنته، والنظام باق، وأنا لم أرحل. قد أتعرض للاعتقال، وأفقد حياتي، وأدفن مجهولًا في مقبرة جماعية، وإن كنت شهيدًا، سبق أن استشهد فعلًا. أموت ولا أستعيد هويتي.

لئلا أبالغ، لم يصبني ما أصاب غيري. كلما تخيلت جثث أصدقائي المعفرة بالوحل والملطخة بالدماء، أتيقن لو أن العدالة كانت عادلة لما استُثنيت من مصير، كان نصيبهم، الموت تخطاني، أو أخطأني، كما لو أن المصادفة شاءت لي حياة أطول وآلامًا أطول، وإذا اعتقدت أن الأقدار قد أولتني عنايتها، فأنا لم أعول عليها طوال الثورة وخلال الحرب، مع أنني كنت مستهدفًا كالآخرين من القناصة والشبيحة والمخابرات والجنود. لو قبض عليّ، وسُحلت في الشوارع، فلن أتفوه بكلمة احتجاج. هذا قدر الانتفاض ضد النظام.

نجوت من الاعتقال، ولم يكن الظفر بالعيش متخفيًا نعمة، ما دمت عالقًا في ذكريات الجثث والأشلاء، في بلد تحت الاحتلال، ما زالت بكاملها تحت رقابة الأجهزة الأمنية. لم تعد دمشق مكانًا صالحًا للعيش، إنها معسكر اعتقال، ما الذي يربطني إلى مدينة أصبحت معالمها؛ الكتل الاسمنتية واستحكامات الأكياس الرملية، والحواجز العسكرية، ونقاط التفتيش، وصور الرئيس على جدران الشوارع والوزارات والمؤسسات والمكاتب والمدارس والجامعات والممرات والدهاليز والأشجار والمعسكرات والسيارات والمحلات… بلد يتسلط عليها الشبيحة القتلة، يلوحون بشعارات الوعيد والتهديد: “الأسد أو لا أحد”، “الأسد أو نحرق البلد”… إن لم نركع، ونطأطأ الرأس لسلطته المطلقة وسلالته إلى الأبد.

أيها الوطن، لست أكثر من وهم عذب وشاق.

عزمت على مغادرة البلد، وحاولت إقناع أختي سامية بالهجرة مع طفليها وزوجها المعتقل، كانت مترددة. لن أدعها، أنا في انتظارها، لم أظفر منها بجواب يطمئنني. قالت، لن تحزم أمرها إلا بعد خروج زوجها من السجن.

ريما صديقتي، التي عشنا معًا أحداث الثورة، وتشاركنا فيها، وكنا في طريقنا إلى الزواج، لم تشاركني نزوعي إلى الهجرة، رفضت المغادرة معي، ولو كان في قرارها إنهاء علاقة حب، صمدت للزمن ما يزيد عن تسع سنوات، فاتفقنا على الانفصال بالتراضي. أنا سأرحل، وهي ستبقى عالقة في ثورة، لم يبق منها سوى ضحايا ولاجئين. ريما عنيدة، تعتقد أنه ما زال هناك ما تفعله، وكأن الله اختارها لمهمة، ولو كانت خاسرة، لا يجوز التخلي ولا التقاعس عنها.

قلت لها، إذا كان من مهمة، فخارج البلد وليس في الداخل.

قالت ساخرة: ألهذا تغادر؟

لم أيأس، توقعاتي أنها سترحل معي. سأواصل محاولاتي معها. إذا قلت إنني لا أتصور الحياة من دونها. فأنا لا أكذب.

بلاد الله مهما كانت رحبة وواسعة، ستكون ضيقة وخانقة، لو كنت وحدي.

المصدر: المدن