لم يأت المشهد عرضاً، ولم يخرج من فراغ تاريخي. طائرات تعبر سماء ليست امتداداً لولايتها، جسد ينتزع من موضعه، ومسافة سيادية تُستباح بإجراء واحد. ما جرى في كاراكاس واضح في صورته، كثيفٌ في دلالته، ويحتاج قراءة تتجاوز الحدث إلى البنية التي سمحت له بالوقوع. فاللحظة لم تكشف حادثة منفصلة، وإنما كشفت منطق عالم يدار اليوم خارج فكرة الحدود المتجاورة، ضمن فضاءات متدرجة تحصن في جانب، وتترك في جانب آخر مفتوحة على الاختراق.

القوة، بوصفها قدرة على الفعل، ليست جديدة في التاريخ. التحول الأهم يكمن في لغتها. لم يقدم المشهد باعتباره اقتحاماً، وإنما صيغ في قالب إجرائي هادئ: “إنفاذ القانون”. عبارة مشذّبة، محايدة المظهر، تعمل على إعادة ترتيب الوعي بالفعل نفسه. حين يعاد توصيف العنف في صيغة تنظيمية، ويدرج الاقتحام ضمن مسار إداري، ينتقل الفعل من خانة الصدمة إلى خانة الإمكان. الإمكان هنا لا يحمل براءة الاحتمال، وإنما يشير إلى قدرة النظام على استيعاب القوة داخل منطقه اليومي، وإدماجها في آلية تسبقها وتمنحها الشرعية.

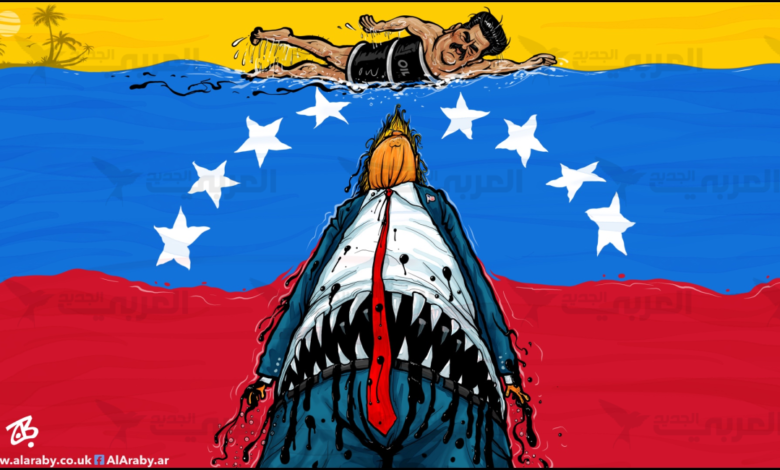

من هذه الزاوية، يتقدّم سؤال خارج ثنائية العدالة والظلم إلى سؤال الملكية: من يملك القانون؟ من يملك سلطة تسميته وتحديد مجاله؟ ومن يملك حق نقله عبر الجغرافيا وتحويله إلى أداة امتداد؟ حين تمتد يد دولة عبر محيط كامل، تقتلع رئيس دولة أخرى من فضائه السياسي، وتنقله إلى محاكمها، ثم تسمّي الفعل تطبيقا للقانون، نكون أمام انتقال نوعي: من قانون يفترض أنه إطار مشترك، إلى قانون يدار بما هو امتياز سيادي محتكر.

السيادة، كما تصوّرتها الحداثة السياسية، قامت على فكرة الداخل المحمي: فضاء تدار شؤونه بمعايير متوافق عليها، وتضبط حدوده بتوازنات دقيقة. ما تكشفه اللحظة الفنزويلية هو إعادة تعريف هذا الداخل. السيادة تتحول إلى حالة مرهونة، تفعل حين تنسجم مع ميزان القوة، وتعلق حين تعيقه. الحدود التي بدت يوما خطوطا فاصلة تستقر على الخرائط، غدت مناطق رمادية قابلة لإعادة الصياغة مع كل ضرورة سياسية.

يتجاوز هذا التحول دولة بعينها ليطاول منطق النظام العالمي نفسه. العالم لم يعد فضاء لدول تتقاسم الحقوق على نحو متكافئ، وإنما خريطة حماية متفاوتة. فضاءات محصنة تحكم من الداخل، وفضاءات مكشوفة تحكم من الخارج. موقع كل كيان في هذه الخريطة لا تحدده القواعد المعلنة، وإنما القدرة على فرضها أو تجاوزها. القانون في هذا السياق يصير أداة توزيع.

صراع لم يُحسم بعد حول من يملك قرار الاستثناء، ومن يملك ضبط القوة حين تتحدّث بلسان القانون

تحت هذه الطبقة السياسية، تتكشف طبقة معرفية أشد حساسية، تحول الحياة نفسها إلى مادة رصد. تفاصيل اليومي – الحركة، الإقامة، العادات، العلاقات – تدخل مجال التحليل بوصفها بيانات تشغيلية. الإنسان، كما الدولة، يعاد تعريفه بما هو ملف. المعرفة هنا لا تنتج للفهم، وإنما للاختراق. ومع هذا التحول، تصبح الخصوصية والسيادة قابلتين للتعليق، ليس باعتبارهما حقوقا، وإنما باعتبارهما “عوائق تقنية”.

في هذا الإطار، تخرج الخصوصية من موقعها الأخلاقي الثانوي لتستعيد معناها الوجودي. إنها الشرط الذي يجعل الكائن، فردا كان أو دولة، قابلا للتمايز، غير قابل للذوبان في منظومة إدارة شاملة. حين ترفع الخصوصية، لا يُمسّ حق منفرد، وإنما يعاد تعريف الكيان ذاته: من ذات فاعلة إلى موضوع قابل للتصرف.

القانون، في جوهره التاريخي، وعد بتنظيم القوة عبر معيار أعلى منها، غير أن هذا الوعد يتبدل حين يصير المعيار نفسه امتدادا للقوة ذاتها. هنا تتشكل مفارقة الحداثة في صورتها الأوضح، منطق متماسك داخليا، يرى نفسه قيّما على النظام، يستعير لغته، ويطالب الآخرين بالثقة في الصيغة بدل مساءلة الفعل. عند هذه النقطة، يتغير العقد المشترك للقانون إلى ملكية رمزية.

ومع تحول القانون إلى ملكية رمزية، تتبدل هندسة العالم. النظام الدولي يغادر منطق التعاقد المشترك، ويتشكل عبر طبقات متفاوتة من الداخل والخارج، من المحمي والمكشوف. في هذا السياق، يبرُز سؤال بنيوي يتقدّم على الاعتبار الأخلاقي: ما الذي يتبقى من النظام حين يُستوعب الاستثناء في بنيته؟ وما مصير العدالة حين تدار عبر تراكم السوابق، لا عبر معيار يحتكم إليه الجميع؟

أي عالم يبقى ممكناً حين يتحوّل الكوكب إلى فضاء واحد بلا أبواب متكافئة؟ وأي معنىً للسيادة حين تقاس بمدى انسجامها مع ميزان الهيمنة؟

لا تأتي هذه الأسئلة من خارج الحداثة السياسية، وإنما تنبع من صميمها. إنها تعبر عن صراع لم يُحسم بعد حول من يملك قرار الاستثناء، ومن يملك ضبط القوة حين تتحدّث بلسان القانون. لهذا، لا معنى لاختزال النقاش في مواجهة قومية أو في شيطنة طرف بعينه. ما يستدعي التفكير هو البنية التي تجعل الفعل قابلا للتقديم بوصفه طبيعياً، وربما ضرورياً، داخل عالم يعرف نفسه باعتباره عالم القانون.

اللحظة الفنزويلية، بهذا المعنى، تعمل بوصفها مرآة. مرآة تعكس التوتر العميق بين الكوني والخاص، بين المعيار والقوة، بين الوعد والممارسة. إنها تضعنا أمام سؤال وجودي عن شكل العيش المشترك في عالم تدار فيه الخصوصية والسيادة بوصفهما امتيازات، لا حقوقا.

أي عالم يبقى ممكناً حين يتحوّل الكوكب إلى فضاء واحد بلا أبواب متكافئة؟ وأي معنىً للسيادة حين تقاس بمدى انسجامها مع ميزان الهيمنة؟ وأي قانون هذا الذي يطلب احترامه، فيما يعاد تشكيله كلما اصطدم بمصالح القوة؟ هذه الأسئلة تفرض اليقظة، فالاهتزاز لا يصيب كيانا سياديا منفردا، بل التصوّر الذي حول السيادة من حق مشروع إلى ملكية قابلة التداول.

المصدر: العربي الجديد