رغم حجم الانجراف الشعبي من انقياد أعمى خلف القائد الملهم والأوحد، واصطفاف ثقافة الجمهور العامة كأسنان المشط متماثلة ومتساوية، ورغم ما أظهرته الارتدادات الشعبية في تحرّكاتها الجماعية، سواء كانت الثورية العفوية أم الغاضبة المتمرّدة منها أم المُساقَة بفعل التأثير السياسي والإعلامي المباشر، لم يُحلَّل ذلك أو يُعالج بطرق سيكولوجية عامة، كما حاول التاريخ المعاصر قبلنا. فتحليل سلوك الجمهور ومكنونه الشعوري الجمعي يُمثّل بوابةً واسعةً لكشف المعاناة الجماعية والفردية، وطرح حلولها الممكنة، خصوصاً بإقرار الحقوق المدنية والحياتية وعلاج مظالمها وما تعانيه شعورياً فردياً وجماعياً. ففي كتابه “سيكولوجيا الجماهير”، تمكّن غوستاف لوبون من تحليل سيكولوجيا الجماعات البشرية، وإنكارها الاختلاف الطبيعي، والمتجلّية في وحدة الوعي الجماهيري الغريزي واندفاعها العاطفي من دون تحليل ومقارنة، وانقيادها الأعمى خلف القائد، حتى إن كان على خطأ، وتأثّرها بالدعاية والإشاعة، هذا ليس بعيداً من مجتمعاتنا الشرقية، وسلوكها الجماهيري ذي الدلالات منذ عقود خلت. لكن هل يمكن أن يكون ذلك التحليل كافياً لعلاج ما يحدث في واقعنا اليومي والحالي؟

ما سمّيت “جمهوريات الشرق”، تكنّياً بالدول العصرية الأوروبية إطاراً موضوعياً لحلول أزمات الجماهير التي أشارت دراسات لوبون وغيره إليها، لم تكن جمهورياتٍ ولا دولاً، وليست قوميةً ولا اشتراكيةً، ولم تكن سورية دولةَ الوحدة والحرية والاشتراكية، كما كان يدّعي حزبها الحاكم (البعث) ويرفع شعاراتها. كانت سورية جنين دولة أحكمت منظومة العسكر والأجهزة الأمنية قبضتها المطلقة عليها، وعزّزتها بوهم انتصارات حرب تشرين الأول (1973)، وبدعة الحركة التصحيحية في تشرين الثاني (1970)، لتصبح نموذجاً فاقعاً لهيمنة الديكتاتورية سياسياً ونفسياً على المجتمع بمؤسّساته ومفاصله وحياة شعبه. والنتيجة كانت تدميراً شاملاً لجُماع البنى الثقافية والسياسية والمؤسّساتية السورية الناشئة، وتحوّلها جمهوراً مصفّقاً، ومن ثمّ كارثةً إنسانيةً وشعبيةً نعيشها لليوم.

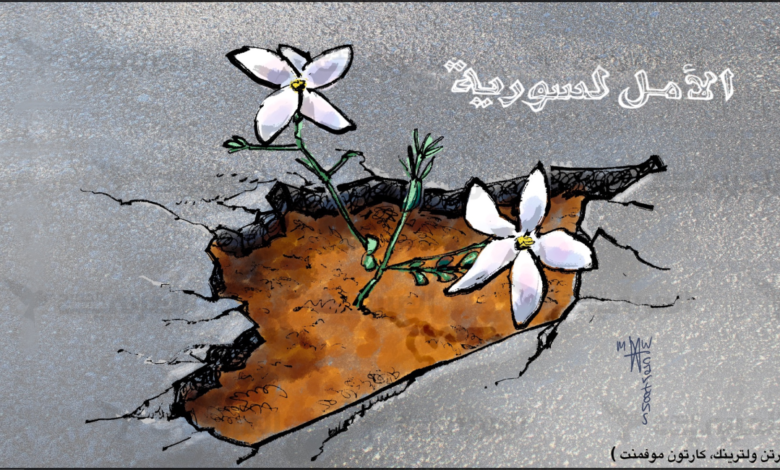

لم تتهيأ بعد في سورية البيئة العامة للانتقال من المظلوميات الجماعية إلى أحلام الدولة والقانون

أحزاب الشرق السلطوية الحاكمة صهرت نوى الدولة الناشئة ومؤسّساتها في ذاتها الحاكمة، محوّلةً الشعب جمهور محتوىً سياسيٍّ بهياكل “مؤسّسية” و”نقابية” و”جمعيات أهلية” تابعة لعقائدية الحزب الواحد، نافيةً كلَّ صوت معارض لها. هي “جملكيات” ذات نظم رئاسية ديكتاتورية أوليغارشية، تضرب على أوصال المجتمع بقبضة أمنية عسكرية حديدية، كما سمّاها واسيني الأعرج في روايته “رمل الماية”، تجمع بين الجمهورية “نظرياً” دولةً مع الملكية التوريثية المخالفة لها عضوياً. وهي ذاتها التي اجتاحتها جميعاً ثورات الربيع العربي، ضدّ شموليتها واستبدادها، واستباحتها لمكنون الشعب السياسي والوجداني والقيمي.

اليوم، وبعد سقوط ديكتاتوريات تشرين وأشباهها، وخروجاً عن نسق الاصطفاف الشعوري المُعمَّم، يسود نموذج جديد من الاصطفاف العشوائي المُفرِط بالتشتّت، يكتنفه “الجوع القهري” للتعبير والقول وإثبات الوجود، يمثّل ردّاً فعلياً معمّماً للانفكاك من أسر القمع الطويل والاضطهاد الذي عاشته شعوب المنطقة في ظلّ حكومات العسكر، خاصة في سورية. الجوع القهري للتعبير يتجاوز معايير التحليل النفسي التي عالجتها سيكولوجيا الجماهير الأوروبية، إذ يُضاف إليها البنية النفسية المتمثلة بتجلّيات السلوك القهري من رفض للآخر وإنكار وجوده واتساع رقعة خطاب الكراهية والتحريض الطائفي. وخطاب الكراهية ينطوي على تجريم المختلف رأياً أو قولاً أو ديناً وتخوينه، وهو مُنتِجٍ لخطاب التحريض والكراهية الطائفي الذي بات يمثّل سيكولوجيا جماهيرية متقوقعة على ذاتها، وتمارس سلوكاتها الجماعية على نسق واحد من منظورها الذاتي الطائفي فحسب.

تمثّل السلوكات العمومية لكل جماعة حالةَ جمهرةٍ بذاتها، تعادل جمهور سلطات العسكر سلوكياً ونفسياً، وتبرز سماتها العامة في التعميم الجزافي وتجريم كلّ طائفة للأخرى، وادعاء أحقيتها المطلقة وإنكار الآخر؛ فالسُّنة متطرّفون، والدروز انفصاليون، والعلويون فلول… إضافة إلى تقسيم البشر بين موالين يمثّلون الجمهور، والخونة هم الأفراد أو الأقلية المختلفة معهم، ويصبح تكفير المختلف سياسياً ودينياً وتبادل التهم والتكذيب والشتائم واستسهال الإساءة، سواء في البنية الدينية ذاتها أو بين الأديان عامة، سمةً عمومية. والنتيجة: تقوقع طائفي وخوف مفرِط من الآخر، تلعب السوشيال ميديا دوراً فعّالاً في ترسيخه عبر التحريض وبثّ الفتن والإشاعات وتأجيج الكراهية والنزعات الانتقامية، والجميع يمارس أدواره التعبيرية بطريقة قهرية، تعبيراً عن الجوع المزمن للقول والتعبير وإثبات الوجود الذاتي الفردي أو الجماعي طائفياً وملِّياً، تلك التي بدأ مصطفى حجازي بتحليلها في “سيكولوجيا الإنسان المقهور”، وأن “الوجود المتخلّف مَعِيش وجدانياً أكثر ممّا هو مصوغ ومنظّم عقلياً. وفي الحالات القصوى يجعل من انعدام الأهداف معياراً”، بينما نجد أن تفريغ العلاقات القهرية والاستلابية لا يستند فقط إلى مقولته في التخلّف، بل إلى النسيج الطائفي الثقافي المتقوقع سلوكياً ونفسياً، وبات التعبير عنها بطريقة عدائية ممكناً عند تحقّق القدرة على الردّ على العلاقات الاضطهادية والقهرية، بحيث باتت الحرية المتاحة مساحةً واسعةً لنضح القيح المتراكم بدل أن تكون عامل تحفيز بشكل مختلف، وهنا تبدأ المعضلة.

ثمة سؤال يطرح نفسه بقوة: هل يمكن لثقافة الحرية والكرامة المفترضة عند تحقّق الدولة أن تكون حلّاً ممكناً لنفي هذه السلوكات النفسية؟… الإجابة البديهية الأولى: أجل، ما دامت ستحقّق الوجود الفردي والجماعي ضمن منظومة الحقوق والعدالة المفترضة قانونياً. لكن ما يتم لليوم، خاصةً في سورية، هو استمرار مطحنة التحريض والتجريم ومحاربة صوت العقلانية التي تحاول تهدئة النفوس وتخفيف حدّة الغلواء السائدة والعمل على تحقيق العدالة العامة والانتقالية. وبالضرورة، لم تتهيأ بعد في سورية البيئة العامة للانتقال من المظلوميات الجماعية المتعدّدة والمتباينة إلى افتراضات أحلام الدولة والقانون. كما لا تزال الصدمات النفسية والوجدانية التي عاشها أبناء هذه البلاد، سواء بالتهجير أو القتل الممنهج عقداً ونيّفاً على يد الديكتاتورية التشرينية ذاتها. وما يحدث لليوم من صدمات وجدانية وشعورية في مناطق سورية عدة مثل الساحل والسويداء، ناتج تكرار شبيهها من مجازر، يجعل من أيّ طروحات أو حلول ثقافية وسياسية واقتصادية لازمة في المبدأ، لكنّها غير كافية. وكفاية الشرط تكمن في تحليل وعلاج الظواهر النفسية الناتجة من خطاب التحريض الطائفي، وانتشاره ثقافةً عموميةً قهريةً ممتلئة ألماً ووجعاً، وانتكاساً نفسياً من فكرة التحرّر إلى موجةٍ متكرّرةٍ من المظلومية والاستعداء.

عادل السلوكات الطائفية الجديدة جمهور سلطات العسكر سلوكياً ونفسياً

يطالعنا التاريخ بمسارات التحوّل من الفوضى الشعورية العامة الناتجة عن الثورات والحروب وإراقة الدماء والشعور العمومي بمحاولة الاقتلاع والإنكار، وبأنه مهما بلغت الحلول السياسية والثقافية ذروتها، تبقى النفوس البشرية تحتاج موضوعياً إلى الإحساس بها وبمظالمها وقهرها، وهو ما يجب البدء بعلاجه. فلإبراهام لينكولن، أحد الآباء المؤسّسين لأميركا، مأثرة في هذا السياق بعد الحرب الأهلية التي اجتاحتها. قال: إنه آن الأوان للاهتمام بأمهات الشهداء وأخواتهم وبناتهم ومن فقدناهم في تلك الحرب، مترافقةً مع خطوات فعلية في تحرير العبيد وإعطائهم حقوقهم الوجودية بشراً. فلم تكن إجراءات اقتصادية وسياسية فقط، بل خطاباً معاكساً لخطاب الحرب والموت، هي مقدّمات لازمة اليوم لتحرير النفوس السورية ممّا يعتريها من آلام قديمة ومتجدّدة. فعندما تبدأ هذه النفوس الفردية والجماعية الشعور الفعلي بأن هناك من يتحسّس وجعها وألمها، عندها يمكن البدء بالتفكير في السياسة بطريقة أكثر وضوحاً، ومن دون تشويش، وبخيارات أكثر عقلانية واستجابة للممكنات والمستقبل. فالاعتراف بالمجازر وطرح الحلول الإنسانية وإنصاف أصحابها مقدّمة لازمة لعلاج مصابنا النفسي العمومي، ومسار تحوّل من تشرين الاستبداد إلى تشرين الحياة وما بعده، وضرورة لعلاج الأزمات النفسية والشعورية العامة والفردية.

المصدر: العربي الجديد