انشغل الفضاء العمومي الافتراضي (الشبكات الرقمية للتواصل الاجتماعي) التونسي، وغيره، في الأسابيع الماضية، بموقفَين صدرا من جامعيَّتَين تونسيَّتَين معروفتَين لدى أوساط تونسية وعربية واسعة، هما ألفة يوسف ورجاء بن سلامة، وهما متخصّصتان في قضايا الفكر والحضارة العربيَّين، فضلاً عن كتابات جندرية جريئة، وانخراطهما في مسائل الشأن العام وقضاياه منذ الثورة. ناهضتا الإسلاميين عندما حكموا، وساندت الأولى الانقلاب في حين عارضته الثانية، غير أنهما التقتا في الأسابيع الماضية في موقف إدانةٍ واضحٍ لما يجري حالياً، بعد ما عرفته البلاد من زحفٍ شعبويٍّ خطيرٍ على الحدّ الأدنى المكتسب من الحرّيات، مع نقد ذاتي يبحث عن قيم العيش المشترك، بما فيها مع الإسلاميين، ووضع حدّ للإقصاء المتبادل بين هذَين المخيَّمَين. تأتي هذه المواقف في سياق طلب متنامٍ على أهمية المراجعة الذاتية من كلّ الشركاء والنُخب، حتى تكون شرطاً ضرورياً لاستئناف تجربة النضال شرطاً من أجل استعادة الديمقراطية. هذا الأمر يُطرح على تجارب الثورات العربية بعد كلّ الانتكاسات التي مرّت بها لمساءلة منزلة المثقّف عموماً من تحوّلات الحقل السياسي.

اختار زولا أن يحشر أنفه في “قضايا لا تعنيه” أصلاً، ولم يكن يدري أن ذلك الموقف سيشكّل ميلاداً لفئة جديدة سيُصطلح على تسميتها في ما بعد بالـ”المثقّفين“

المثقّف كائن حديث يعود تقريباً إلى أواخر القرن التاسع عشر، وتطلّب ذلك تحوّلات عدّة سبقت هذه الفترة، فالكيانات الرمزية (نُخب وأقليات وجاليات) تنشأ في مراحل طويلة لا تخلو من تردّد وارتباك، وحتى التراجع والنكوص. يعود بعضهم في التدقيق في جينالوجيا نشأة المثقّف بالمعنى الحديث للكلمة إلى تلك السياقات الأوروبية تحديداً، حين بدأ منتجو الرأسمال المعرفي (علوم وفنون وآداب) “يحشرون أنفهم” في الشأن العام، أي في قضايا إدارة الدولة والمجتمع. يرجع بعضهم إلى إميل زولا وبيانه الشهير “إنّي أتهم”، الذي ساند فيه ضابط الجيش الفرنسي دريفوس، حين أوقف وسجن على خلفية اتهامات بالخيانة، طاولته لديانته اليهودية. كان يمكن لإميل زولا أن يظلّ روائياً شهيراً يكتب أهمّ ما جاد به الخيال الأدبي الفرنسي آنذاك، لكنه اختار أن يحشر أنفه في “قضايا لا تعنيه” أصلاً. لم يكن الرجل يدري أن ذلك الموقف سيشكّل إيذاناً بمرحلة جديدة، وميلاداً لفئة جديدة سيُصطلح على تسميتها في ما بعد بالـ”المثقّفين”.

غير أن التاريخ الثقافي والسياسي العربي كان مختلفاً نسبياً عمّا جرى في تلك المجتمعات الغربية، سواء في هُويَّة المثقّفين أو تاريخ نشأتهم، فلقد هيمنت فئة “المصلحين” على قسم كبير من التاريخ السياسي والثقافي لهذه المجتمعات التي شهدت موجات متعدّدة من المصلحين، على اختلاف مدارسهم واتّجاهاتهم؛ دعاة إحياء وتجديد… إلخ. لكن يعتقد بعضهم (قد يكون هذا أقرب إلى الصواب) أن نشأة المثقّف العربي قد تلازمت مع ثلاثة عوامل تحديداً: ميلاد الدول الوطنية، وعودة الأجيال الأولى من المتعلّمين العرب الذين تخرّجوا في مدارس المستعمرات السابقة، وأخيراً نشأة فضاء عمومي، على هجانته ورخاوته، أتاح التعبير عن بعض المواقف من قضايا الشأن العام وطنياً أو محلّياً (جامعات وصحافة وأحزاب رابطات ومنظّمات مهنية).

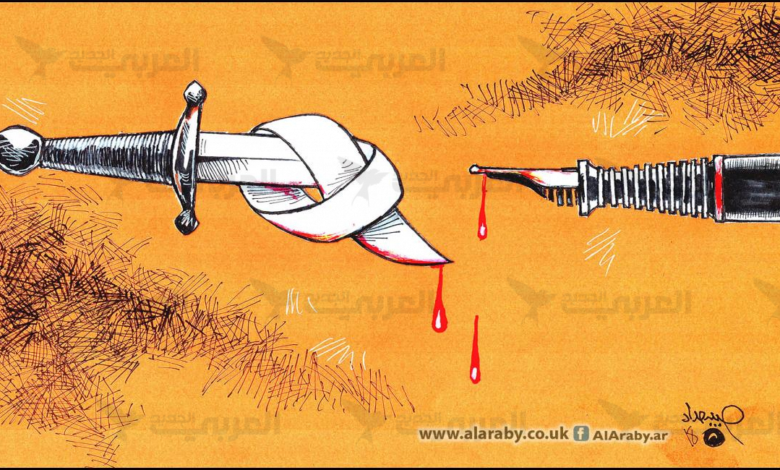

وإذ سيكون من الحيف دراسة تشكّل المثقّفين في البلدان العربية خلال ما يناهز سبعة عقود، فإننا سنكتفي في هذا المقال بتتبّع مواقفهم بشيء من التعميم في ما يشبه النموذج المثالي الفيبري (نسبة إلى ماكس فيبر) من استبداد أنظمتهم، ولو بشيء من التعميم. تجاه هذه المسألة، يبدو أن الحضور اللافت للانتباه أن المثقّفين العرب لم ينخرطوا إلّا نادراً في قضايا الشأن العام، فلقد تولّى هذه المهمّة طيف واسع من القادمين من مهنٍ ومسالك أخرى، فهم عادةً محامون أو مهندسون أو أطبّاء، دخلوا النُخبة السياسية أو المثقّفة، وهم يملكون رساميل أخرى غير المعرفة بالمعنى الذي أشرنا إليه سابقاً. أمّا الملاحظة الثانية فهي أن المثقّفين، الجامعيين تحديداً، فضّلوا في مجملهم “نقد العقل” على نقد السياسة والسياسيين، وظلّ كثيرون منهم في سُحُبٍ تحلّق عالياً. قلّما أمضوا عريضةً للتنديد أو قادوا مظاهرات واحتجاجات تدين ما كان يحدث من تجاوزات خطيرة في بلدانهم. ثمّة أصوات عديدة في تونس وغيرها عرفها الجمهور العربي من خلال كتاباتهم المستنيرة، وأحياناً الجريئة، ولكن لا نعثر لهم على موقف ممّا كان يجري تحت أبصارهم: اعتقالات طلابية وسجن معارضين وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان… إلخ. أمّا الخاصّية الثالثة فهي تحالفهم مع المُستبِدّ كلّما كانت الضحية هي من الإسلاميين عموماً. إنها حقيقة مؤلمة ومشينة بَدَت بعد الثورات العربية. لقد قدّمت تونس ومصر وسورية تحديداً نماذجَ صادمةً من هذه المواقف. سيكون من الوارد جدّاً أن نتفهّم تلك المواقف من الإسلاميين لو كانوا في الحكم، لكن وهم في السجون كان التواطؤ واضحاً.

المواقف التي صدرت أخيراً من ألفة يوسف ورجاء بن سلامة تشجّع المراجعة والنقد الذاتي لبناء فضاء العيش المشترك

في تونس، اصطف جلّ المثقّفين (جامعيّين وفنّانين وإعلاميين) وراء الانقلاب (في بيانَين شهيرَين)، وشرّعوا أشكال التنكيل كافّة بهؤلاء الإسلاميين، فُتحت حجج عديدة وواهية، لعلّ أهمها أن الأنظمة الاستبدادية تظلّ أرحم منهم، فالاستبداد العلماني الرثّ يظلّ في اعتقاد هؤلاء ألطف من الاستبداد الديني. والحال أن ذلك لم يثبت في تاريخنا العربي الحديث، لقد كانت الأنظمة القومية (اليسارية العروبية) أفظع الأنظمة وأكثرها قمعاً ووحشيةً، أمّا الحجّة الثانية التي يقدّمها هؤلاء فهي إهمال الإسلاميين دورهم ومكانتهم التي عليهم أن يحافظوا عليها. فهؤلاء الخصوم، وهم يدّعون امتلاك الحقيقة، يمسون ما يمكن أن يقدّمه المثقّفون. والحال أن الاستبداد يعمد بين الحين والآخر إلى استقطاب بعض من هؤلاء، وتشغيلهم في آلة الدعاية أو الخبرة والنتاج. المواقف التي صدرت أخيراً من ألفة يوسف ورجاء بن سلامة (وغيرهما) مهمّة في تشجيع حركة المراجعة والنقد الذاتي، فضلاً عن حثّ الفرقاء عن تجسير الهوّة التي فصلتهم طويلاً من أجل بناء فضاء العيش المشترك. إنها بعض من النزاهة الفكرية المطلوبة.

المصدر: العربي الجديد