أقر الإسلام مبدأي البيعة والشورى كبديل للعصبية القبلية وللتأكيد على رابطة الأمة الواحدة التي يجمع أفرادها مبدأ الإخاء بين جميع المؤمنين على اختلاف أعراقهم وألوانهم وثرواتهم. إذ كان لا بد أن يحصل الخليفة على موافقة الناس على ولايته (البيعة)، ولا بد له أن يشاورهم في تسيير أمور دولتهم (الشورى). وكانت مسألة تطبيق هذين المبدأين، التي عرفت بمسألة الإمامة، مسألة مركزية في التفكير الفقهي والفلسفي الاجتماعي عند الفقهاء والفلاسفة والمفكرين المسلمين منذ مقتل عثمان بن عفان حتى يومنا هذا.

وقد دارت (وما تزال تدور) مناقشات لا حصر لها حول معنى الشورى ومضمونها: هل هي مشورة ولي الأمر للناس جميعاً، أم للخاصة منهم فقط (أهل الحل والعقد)؟ هل الشورى واجبة دائماً أم في حالات معينة؟ وهل هناك ظروف تحل ولي الأمر منها؟ وكيف يتم اختيار من تتوجب مشاورتهم؟..إلخ. غير أن معظم الفقهاء والمفكرين والفلاسفة المسلمين في عهود الخلافة العربية الإسلامية كانوا يؤيدون الحكم الفردي. وإن كان كثير منهم يتحدث عن حاكم (مستبد عادل)، يرون في تفرده بالحكم سبيلاً لتجنب النزاعات والفوضى الاجتماعية، ولتثبيت دعائم الدولة ورد الطامعين فيها.

وأما الممارسة العملية في دولة الخلافة العربية الإسلامية فأوضح من أن تحتاج إلى شرح تفصيلي. كانت البيعة شكلية في كثير من الحالات، ولم يؤخذ بمبدأ الشورى إلا نادراً، فإذا أخذ به شمل عدداً محدوداً من الخاصة الذين يختارهم الحاكم نفسه. وأما صفة العدل التي اشترط معظم الفقهاء والمفكرين المسلمين ضرورة توافرها في الحاكم فلم تتحقق إلا نادراً (باستثناء الخلفاء الراشدين يحدثنا التاريخ عن خليفة عادل واحد هو عمر بن عبد العزيز).

اليوم، هناك عديد من الفقهاء والمفكرين الإسلاميين ممن يؤكدون أن مبدأ الشورى لا يختلف في جوهره عن مبدأ الديمقراطية، ويقرون بأن الانتخابات الحرة هي السبيل الوحيد لاختيار ممثلي الشعب، والذين يمارسون السلطة باسمه. وأنا لا أرى ما يمنع من استخدام مصطلح الشورى بدلاً من مصطلح الديمقراطية، شريطة أن ينسجم مضمونه مع آخر ما وصلت إليه الديمقراطية في مفهومها النظري وفي تطبيقاتها العملية. ولا شيء يمنع من تطوير مفهوم الشورى ليتطابق مع مفهوم الديمقراطية. فهذا المفهوم الأخير تطور كثيراً خلال الحقب التاريخية المتعاقبة. وتكفي الإشارة هنا إلى أن المفهوم جاء من الديمقراطية اليونانية (ديموس كراتوس أي سلطة الشعب) والتي كانت تقتصر على الأحرار حيث لم يكن العبيد يعدون جزءا من الشعب.

المهم المضمون:

ـ سلطة الشعب: فالشعب، بجميع فئاته وطبقاته واتجاهاته وتياراته، هو مصدر السلطة، وهذا يعني تمكين الناس جميعاً من انتخاب ممثليهم، في جميع المستويات (البرلمان، البلديات، النقابات… إلخ) بحرية تامة.

ـ سيادة القانون: فالقانون الذي يقره ممثلو الشعب يصبح ملزماً للجميع، ومخالفته من أي كان (بغض النظر عن عمله أو مركزه الاجتماعي) تستوجب المساءلة. إذ لا أحد فوق القانون، بغض النظر عن العلاقات الشخصية أو العشائرية أو الطائفية أو غيرها.

ـ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات: وعدم التمييز بينهم بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو المهنة أو غيرها. وتمكينهم من المشاركة في صنع مصائرهم الشخصية ومصائر مجتمعاتهم في جميع الميادين (السياسية والاقتصادية والتربوية والثقافية وغيرها)

ـ التعددية السياسية: وهذا يعني الاعتراف بحق الاختلاف، والحق في التنظيم السياسي، وقبول المعارضة والتداول السلمي للسلطة. وهذا بالطبع، أكثر من مجرد قبول الرأي الآخر، إنه قبول للآخر نداً مكافئاً تماماً.

ـ فصل السلطات: ولا يكفي النص على ذلك في الدساتير، بل لا بد من كف يد السلطة التنفيذية عن التدخل في شؤون السلطة التشريعية، وتمكين هذه السلطة من مراقبة السلطة التنفيذية وتوجيهها وعزلها عند الاقتضاء.

وكذلك لا بد من ضمان استقلال القضاء استقلالاً تاماً ليكون قادراً على أداء واجبه في تطبيق القانون على الجميع.

ـ احترام حقوق الإنسان: وهذا يتضمن بالدرجة الأولى ضمان حرية الضمير، أي أن لا يحاسب المرء على آرائه ومعتقداته، وضمان الحريات الديمقراطية المعروفة الأخرى كحرية التعبير والنشر والتنظيم وغيرها..

إن الحفاظ على كرامة الإنسان، رجلاً كان أم امرأة، طفلاً أم شيخاً، غنياً أم فقيراً، هو جزء لا يتجزأ من حقه في الحياة كإنسان، والاعتداء على الكرامة يعد اليوم، اعتداء على حياة الإنسان نفسها.

سموا هذه المبادئ شورى أو ديمقراطية أو … المهم الالتزام بها جميعاً.

المصدر: صفحة الدكتور خضر زكريا

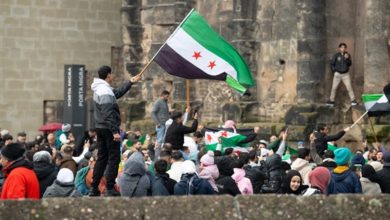

العديد من الفقهاء والمفكرين الإسلاميين يؤكدون أن مبدأ الشورى لا يختلف في جوهره عن مبدأ الديمقراطية، ويقرون بأن الانتخابات الحرة هي السبيل الوحيد لاختيار ممثلي الشعب، الذين يمارسون السلطة باسم الشعب، كلام جميل، وهذا يشترط أن ينسجم مضمونها مع آخر ما وصلت إليه الديمقراطية في مفهومها النظري وفي تطبيقاتها العملية,