هناك أشكال متعددة لقوى المجتمع المدني في عالمنا العربي، ولكنها تفتقد التلازم مع سلطة الدولة والتكامل معها، خاصة فيما يتعلق بالشقين السياسي والحقوقي من المجتمع المدني وأطيافه العديدة. وفي اعتقادي أنّ المجتمع المدني والدولة مفهومان متلازمان لا يمكن لأحد الطرفين أن يؤدي دوره، بالصورة المطلوبة، دونما مساعدة ودعم من الطرف الآخر، فمن الصعب تصوُّر دولة وطنية يلتف حولها المواطنون دونما مجتمع مدني يساندها ولا يمكن للمجتمع المدني أن يؤدي دوره – بشكل فاعل – دون وجود الدولة الدستورية القوية.

ولكنّ هذا التلازم والتكامل لا بدَّ له من عمود فقري يدعمه ويؤكده، فهل هو الشكل الديمقراطي أم الشكل الشمولي للدولة؟ الجواب على هذا السؤال معروف، بل أنّ الإثبات الحقيقي لأيَّة دولة بأنها ديمقراطية هو في تركها لنواة المجتمع المدني تنمو ذاتياً استجابة لحاجة الناس وآمالهم. ولكنّ الدولة الشمولية تخشاه لتهديده شموليتها وأهدافها، لذلك قد تستعمل معه العنف، وربما تستبدله بمكوِّنات لمجتمع مدني (رسمي) آخر يزيد من شموليتها وشذوذها التاريخي، خداعاً للتاريخ وتزويراً لوقائعه وتطوره.

إنّ الحل للخروج من المأزق العربي المستمر هو مغادرة بنيان الإقصاء والعنف إلى رحاب بنية اجتماعية – سياسية – ثقافية تقوم على العمل المنتج واستثمار الموارد الطبيعية والبشرية وزيادتها، وتحرِّر إرادة الوطن والمواطن، والإطار الصحيح لقيام هذه البنية هو: المواطنة كعقد لتنظيم علاقات الأفراد والجماعات، والديمقراطية كإطار لقيام مشاركة سياسية تضمن فصل السلطات وتداولها، والتنمية الشاملة لاستثمار الموارد الطبيعية والبشرية وتطويرها وتوظيفها لقيام اقتصاد منتج، يرفع مستوى معيشة السكان ويؤمِّن العدالة الاجتماعية.

ويتم ذلك من خلال منهج إصلاح متدرج تراكمي، يفتح باب التطوير لبناء دولة حديثة، تصالح المواطن مع سلطته وتصالح المجتمع في كل دولة عربية مع العالم.

إنّ افتقاد العالم العربي لآليات التغيير والتجديد أو التطوير هو نتيجة طبيعية لغياب العلاقات الديمقراطية والمأسسة والقانون، وسيادة عقلية السلطة على حساب الدولة. ولعل هذا الوضع هو الذي يفسِّر حالة الحرج التي انتابت الحكومات العربية إزاء كيفية التعاطي مع المشاريع الديمقراطية والإصلاح السياسي، التي طرحها ربيع الثورات العربية خلال موجتيه في سنتي 2011 و2019.

هكذا فإنّ وضعاً عربياً تلك هي سماته يجعل من عملية التغيير جد ملحَّة، إن لإصلاح الأوضاع أو لمواكبة مستويات التطور العالمي، كما للتعاطي المجدي مع التحديات الخارجية. ولكنّ هذا الوضع يبين أيضاً صعوبة التغيير الداخلي، فالقوى المؤهلة غير موجودة أو مغيَّبة، والقوى النافذة تمانع التغيير أو تؤجله أو تسطِّحه خوفاً على مصالحها، ثم أنّ آليات التغيير السلمي والديمقراطي والدستوري نفسها غير متوفرة.

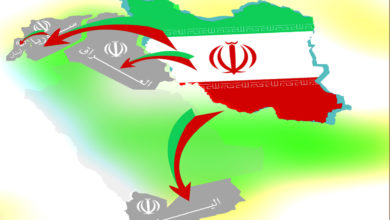

على ذلك، فإنّ انسداد آفاق التغيير والتطوير الداخلي وغياب الإجماعات الوطنية، في معظم البلدان العربية، هي التي تسهِّل على القوى الخارجية التدخل لإحداث تغييرات في العالم العربي، بغض النظر عن ملاءمة هذه التغييرات للمصالح والأولويات العربية، وهي بالطبع تغييرات، ربما تلبِّي بعض مطالب المجتمعات العربية، ولكنها ستظل مشوبة بشبهات التدخل والإملاء القسري والتوظيف السياسي الخارجي، ما يضعف شرعيتها وأسسها الداخلية، ويضعف أيضاً من قدرتها على الاستمرار.

إنها أزمة البحث عن عقد اجتماعي جديد، على حد تعبير الباحث ماجد كيالي، مقارنة مع الأزمة السابقة التي هي أزمة البحث عن عقد وطني جديد، وقد تلتقي الأزمتان في حالة واحدة أحياناً.

إنّ الدولة الديمقراطية الحديثة، التي هي أفق الدولة السياسية وتجاوزها الجدلي، هي النظام العام الذي تكفُّ معه الدولة عن كونها شكلاً سياسياً خاصاً مناقضاً لمضمونه، أي تكفُّ عن كونها استلاباً لماهية المجتمع المدني وروح الشعب. لذلك ينبغي أن نتوصل إلى دولة الحق والقانون، التي تحدُّ من سطوة الغني أو القوي على الفقير والضعيف، فالدولة العادلة هي التي تطبق القانون على الجميع بالتساوي، بغض النظر عن ابن الست وابن الجارية، الكل متساوون أو ينبغي أن يكونوا متساوين أمام القانون.

مما يفرض الحاجة العربية اليوم لعقد اجتماعي جديد بين سلطة الدولة والمجتمع، لأنّ تآكل شرعية السلطة يهدد – في حالات كثيرة – شرعية الدولة ذاتها، وقد يؤدي إلى التفتيت أو التفجر الداخلي، كما هو حال سورية التي تتنازعها قوى الأمر الواقع. فإذا كان نظام الدولة القومية الحديثة، اعتمد أساساً على مبدأ ” السيادة “، فإنّ هذا الأمر ظل على هذا المنوال حتى ظهر ناشطو المجتمع المدني الذي أصبحوا لاعبين جدداً في العلاقات الدولية.