أدى الطغيان والاستبداد العربي ونفي الإنسان الحر إلى عطالة العقل العربي، وهو ما أنتج العقل المستقيل – وفق جورج طرابيشي -، ومن ثم إلى نمط من اعتياد صدمات الحروب الإسرائيلية في المنطقة، وباتت من عاديات الحياة في الإقليم، وساد إدراك سياسي نخبوي، أنهم متقدمون ومدعومون من الولايات المتحدة والدول الغربية، وأنّ لديهم جماعات ضغط مؤثرة في هذه البلدان، ومعهم شركاتهم الضخمة والكونية وتسييرها لاقتصادات هذه البلدان على المستوى الكوني.

تمثّل العقل والوعي العربي صورة القوة الكونية – اليهودية – على نحو ينطوي على بعض ظلال أسطورية – مع بعض الاستثناءات -، وكأنها لا تقهر!. ساند هذه التمثّلات المضطربة احتلال مفاهيم المؤامرة اليهودية والسرية تلافيف بعض العقل السياسي العربي والعام، ومن ثم تحوّلت إسرائيل واليهودية والمسيحية الصهيونية في الولايات المتحدة إلى قوة أسطورية متحركة كونيًا، وكرّست العقل العربي المستقيل والساكن.

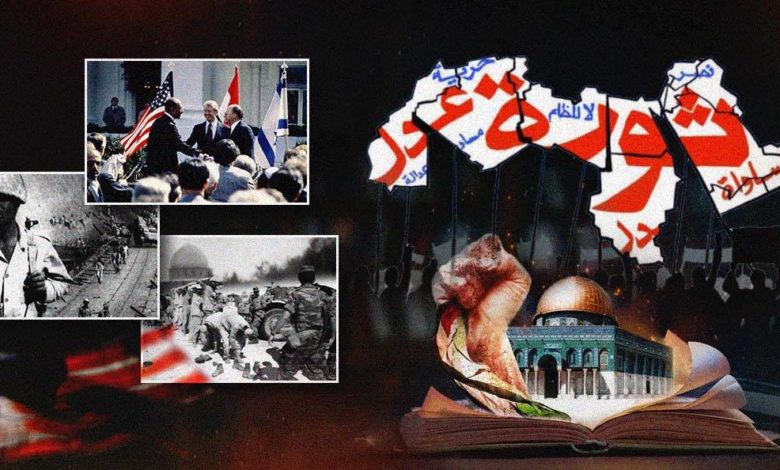

بعض من تجريح هذه القوة الأسطورية جاء بعد صدمة هزيمة يونيو/حزيران 1967، وبعض المراجعات النقدية التي قامت بتشريح حالة الهزيمة وأسبابها في أوساط قلّة من المثقفين النقديين وبعض المؤدلجين ماركسيًا من المصريين والعرب، وتم إعادة بناء القوات المسلحة في مصر وسوريا، وظهور نمط من القيادات العسكرية المثقفة التي تمتلك الوعي السياسي والعسكري والمعرفة بإسرائيل من أمثال الفريق أول محمد فوزي، والفريق سعد الدين الشاذلي، والمشير محمد عبد الغني الجمسي، والمشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، وبعض مراكز البحث السياسي والاستراتيجي مثل مركز الدراسات الفلسطينية، وقبله مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في “الأهرام” 1968 تحت قيادة الأستاذ محمد حسنين هيكل، ومديره القدير أستاذنا السيد يس المفكر المصري والعربي الكبير وصحبه وبعض تلاميذه، وهو ما أدى إلى تغيير بعض الصور النمطية عن إسرائيل الدولة والمجتمع، والمؤسسة العسكرية، وأدى ذلك إلى بناء القوات المسلحة مع جندي المؤهلات العليا والقطاع العام، وفق الأستاذ الكبير لطفي الخولي، على نحو أدى إلى صدمة مفاجأة حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973.

بعض ما سبق أكد على أنّ العلم، والمعرفة والتخطيط، يؤدي إلى تغييرات في نتائج المواجهات والحروب مع إسرائيل.

منذ ما قبل اتفاقية “كامب ديفيد” وما بعدها من محادثات ومفاوضات كشفت عن أزمة العقل السياسي اللاعملي المسيطر وتخبطه وارتباكاته في مسار عمليات التفاوض ونتائجها، وما بعدها، وهو ما أثر سلبيًا على المنطقة وجغرافيتها السياسية وتمدد وتنامي القوة الإسرائيلية وعودة أساطيرها المحلقة على العقل السياسي العربي الحاكم، وسكونه ونمطيّته، وأيضًا على بعض الأوهام التي زرعت ووزعت إعلاميًا حول التطبيع و- ثقافة السلام – ودونما تغيير في موازين القوى بين إسرائيل والدول العربية، والتحوّل في معادلات القوة والمكانة بين دول اليسر والعسر.

أسفل النموذج

استمرت الاختلالات في بناء القوة الإقليمية تتسع لصالح إسرائيل مع حروب الخليج الأولى والثانية والاحتلال الأمريكي للعراق، وتمدد دول الجوار العربي – إيران وتركيا – في الحروب الأهلية في سوريا، والنزعات المذهبية والقومية في العراق واليمن، وانفصال السودان الجنوبي عن الشمالي في ظل حكم الإسلاميين للسودان قبل الانتفاضة المجهضة.

كرّس هذا التدخل الركود السياسي والعلمي والثقافي، وأدى لتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبحثية في مصر طيلة ثلاثين عامًا من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

شكّل “الربيع العربي” انكشافًا للمخاطر والتراكمات السلبية لأثر موت السياسة في العالم العربي

إنّ هيمنة العقل السياسي الساكن يعود إلى موت السياسة وعقلية الموظفين التي تخلقت من بين رمادها على نحو أدى إلى سيادة نمط يمكن أن نطلق عليه سياسة اللا سياسة – إذا جاز التعبير وساغ – وسياسة اليوم بيوم الناتجة عن عدم مواجهة جذور المشكلات، ومن ثَمَّ تراكم وتفاقم الأزمات وتمددها وانفجارها تعبيرًا عن هذا العقل اللاسياسي الذي يعتمد على الرأسمال الخبراتي للموظفين و(البيروتكنوقراط) حول النظام الشمولي والتسلطي، وهي خبرات تعتمد على تراكمات وأساليب عمل تفتقر إلى الرؤية السياسية في هذه البلدان العربية، ولأنّ التجنيد للقيادات العليا يعتمد على المصادر الأمنية والعسكرية والاستخباراتية والبيروقراطية، وجلهم من الموظفين الكبار. وهي خبرات لا سياسية حتى داخل هذه الأجهزة العربية التي تعتمد على قوة أجهزة الدولة القمعية في إدارة مؤسسات هذه الدول.

تراكم الأزمات أدى إلى عدم يقظة وتنبه العقل اللا سياسي الساكن، والعقل الأمني السلطوي، وإلى مخاطر تراكم الغضب والقمع السياسي والأمني وأثاره، وهو ما يؤدي إلى انفجار اجتماعي وسياسي من ثنايا بعض الوقائع العابرة التي تبدو عادية، ويمكن التصدي لها واحتواؤها، ثم تتسع إلى انفجارات اجتماعية وسياسية واسعة المدى، وهو ما ظهر في الربيع العربي والمجازي في تونس، ثم مصر، ولم يستطعْ نظاما بن علي وحسني مبارك مواجهة انتفاضتين شعبيتين واسعتي النطاق في كلا البلدين.

من هنا شكّل “الربيع العربي” في تونس ومصر وسوريا واليمن انكشافًا للمخاطر والتراكمات السلبية لأثر موت السياسة في العالم العربي، وغياب نخب سياسية قادرة على التعامل مع المشاكل الكبرى المتفاقمة في المجتمع والدولة على كافة الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وعدم معرفة غالب هذه النخب القديمة الجديدة ثقافة الدولة وإدارة النظم السياسية الشمولية والتسلطية وأجهزتها العميقة ومواريثها وخيارتها منذ الاستقلال عن الكولونيالية الغربية.

ومن ثَمَّ لم تستطع نخب ما قبل “الربيع العربي” المعارضة والأجيال الشابة أن تدير التناقضات والصراعات مع أجهزة الدولة العميقة، وإجراء مساومات تاريخية تؤدي إلى تغييرات ثورية أو إصلاحية.

من هنا استطاعت القوى الاسلامية السياسية والسلفية أن تصل عبر صناديق الاقتراع والمساومة مع السلطة الانتقالية إلى سدة الحكم، وإجراء تغييرات دستورية وسياسية لصالحهم، لكنهم لم يستطيعوا إدارة جهاز الدولة لصالحهم في هذه المراحل الانتقالية، وفشلوا في الاستمرار، وخاصة بعد محاولاتهم تغيير الهندسات السياسية والدولتية وأسلمتها على نحو يفارق ويناقض واقع الحياة الاجتماعية والمورايث الدولتية في هذه البلدان، ومن ثَمَّ تَمَّ إزاحتهم عن السلطة، وعادت الحياة في هذه البلدان لحالة موت السياسة مجددًا.

أدت المراحل المتعاقبة من الركود السياسي إلى تدهور أنظمة وسياسات التعليم وتفاقم الأزمات الاقتصادية الهيكلية

في ظل هذه المرحلة الانتفاضية لعبت بعض الدول النفطية الميسورة دورًا مؤثرًا في إحداث تغيير مضاد من خلال القوة المالية والدعم لعديد العناصر التي تم تمويلها لإجهاض أية تحوّلات جذرية في بنية النظم السياسية والاجتماعية في هذه البلدان، وهو ملف عندما يتم فتحه مستقبلًا ستتكشف أمور بالغة الخطورة في سياسة إضعاف أية تحوّلات ثورية أو مسارات إصلاحية جديدة في الدول العربية المركزية، وحجب دورها ومكانتها القيادية في المنطقة.

أدت المراحل المتعاقبة من الركود السياسي والموجات الإسلامية والراديكالية والسلفية والجمود إلى تدهور أنظمة وسياسات التعليم، وتفاقم الأزمات الاقتصادية الهيكلية، ومن ثَمَّ تراجع الاهتمام بالعلم ومراكز البحوث العلمية والسياسية والاجتماعية لصالح أمن الانظمة التسلطية، وأولوية الاستقرار السياسي عبر آليات القمع وأجهزته (المشروعة)، وهو ما أثّر على علاقات القوة بين بعض هذه البلدان وبين إسرائيل.

ترتّب على ما سبق بعض من النتائج الخطيرة التي يمكن رصدها فيما يلي:

1- صعود القوى المؤثّرة في السياسات العربية لدول النفط اليسر العربية في السياسات العربية.

2 – تفاقم النزاعات البينية بين الدول العربية بعضها بعضًا، والصراعات على الأدوار والمكانة بين الجيل الجديد من بعض قادة هذه البلدان وتحالفاتهم الدولية والإقليمية ودول الجوار الجغرافي العربي واتسم إدراكهم وأداؤها بالاهتمام بمصالحهم الوطنية بعيدًا عن الفكرة العربية ولامبالاة فعلية بالمسألة الفلسطينية وغلبة البراغماتية السياسية على تفكيرهم وسلوكهم السياسي.

3- تمدد دول الجوار العربي إلى داخل بعض مكونات دول المنطقة، وخاصة بعض الجماعات التي تحوّلت إلى فواعل سياسية ما دون الدولة، مثل “حزب الله” في لبنان وجماعة الحوثيين في اليمن، وبعض المكوّن الشيعي في العراق ومليشياته وأحزابه السياسية.

4- ازدياد اعتماد الأنظمة النفطية على الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وإقامة قواعد عسكرية في بعضها، لحماية أمنها وأيضًا مصالح أمريكا وتركيا تجاه إيران مثل دولة قطر على سبيل المثال.

5- سياسة الانفتاح على إسرائيل كجسر في العلاقات مع الولايات المتحدة والغرب وذلك لدعم أنظمتهم، وفي الوقت ذاته ثّمَّة بعض من أشكال العلاقات غير الرسمية مع قطر ثم السعودية، وتطبيع بعض هذه الدول رسميًا مع إسرائيل كدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين، والمغرب، ولجوء السلطة العسكرية السودانية إلى بعض من التطبيع، ومعهم بعض عناصر قليلة داخل القوى السياسية ولكنهم هامشيون.

سعت اتفاقيات التطبيع إلى محاولة التصفية الرمزية والسياسية للقضية الفلسطينية في بعض الوعي الجمعي

6- أدت إقامة بعض الاتفاقيات مع إسرائيل إلى استمرارية تهميش المسألة الفلسطينية في الإدراك السياسي لبعض من قادة النظم السياسية العربية، وقبولهم بتصوّرات السياسة الأمريكية والبريطانية التي تذهب إلى أنّ العلاقات السياسية والاقتصادية ستؤدي إلى إقامة أُسُس لـ”السلام” بين إسرائيل والدول العربية وخاصة النفطية، بينما رفضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المشروع العربي للسلام الذي انتهت إليه القمة العربية عام 2002.

وسعت اتفاقيات التطبيع مع بعض الدول العربية إلى محاولة التصفية الرمزية والسياسية للقضية الفلسطينية في بعض الوعي العربي الجمعي، وذلك من خلال التركيز على المصالح الوطنية لكل دولة من دول التطبيع لمحاصرة الشعب الفلسطيني.

مرجع ذلك إلى أنّ غالب الأنظمة العربية تسعى إلى بناء وطنيّاتها في مجتمعات انقسامية، ومن ثَمَّ رفعت مبدأ أن مصلحة كل بلد أولًا، وذلك في ظل وطنيات هشة، وغير متطورة، وذلك لعدم اكتمال شروط تكوينها السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ظل معتقلات الروح والعقل والضمير والحريات، وعدم قدرة هذه الأنظمة على بناء مؤسسات سياسية ديمقراطية قادرة على تمثيل مصالح مكوّناتها وجماعاتها الداخلية، والتعبير الحر عنها، وبناء موحدات مشتركة عابرة لمكوّناتها الأساسية.

المصدر: “عروبة 22“