أعاقت المنافسات السياسية والفساد ونظام المحسوبية الذي تحكمه الميليشيات في ليبيا قدرة الاستجابة للكارثة. ولا يتشارك المعسكران الحاكمان في البلاد؛ الشرقي والغربي، حتى أكثر عمليات التبادل تواضعا للمعلومات والتكنولوجيا المتعلقة بالمناخ. وحتى في داخل الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، تتنافس وزارة البيئة مع هيئة المناخ داخل مكتب رئيس الوزراء من أجل السيطرة على ملف المناخ.

* * *

نقلت اللقطات المصورة وروايات شهود العيان مشاهد مروعة من مدينة درنة الليبية التي ضربتها العاصفة: المشارح المكتظة، والدفن الجماعي، ورجال الإنقاذ وهم يحفرون في الوحل بأيديهم العارية لانتشال الجثث، وجثة تتدلى من مصباح شارع، وصرخات الأطفال المحاصرين. وكان سدّان قديمان جنوب درنة قد انهارا تحت ضغط العاصفة “دانيال”، مما أدى إلى إطلاق ما يقدر بنحو 30 مليون متر مكعب من المياه إلى وادي نهر يمر عبر وسط المدينة، ومحو أحياء بأكملها. ويُعتقد حاليًا أن حوالي 11.300 شخص قد لقوا حتفهم، وهو رقم قد يتضاعف في الأيام المقبلة. كما تشرد ونزح ما يقدر بنحو 38.000 ساكن.

لم تشهد ليبيا نقصًا في المعاناة والبؤس منذ ثورة العام 2011 التي أطاحت بالدكتاتور معمر القذافي. ومع ذلك، تعِدُ العاصفة دانيال بأن تكون حدثًا فريدًا. ويشير المعلقون الليبيون داخل البلاد وخارجها مسبقًا إلى الخسائر المروعة في الأرواح التي شهدتها مدينة درنة باعتبارها نتاجاً ليس لكارثة طبيعية فحسب، بل وأيضاً لحكم ليبيا المنقسم وغير الفعال. الآن تدير غرب البلاد “حكومة الوحدة الوطنية” المعترف بها دوليًا، بينما يقع الشرق، بما فيه مدينة درنة، تحت حكم الرجل القوي المنشق، خليفة حفتر.

أصبحت درنة رمزاً للعلل التي يعاني منها العديد من سكان ليبيا البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة: التدهور في البنية التحتية، والإهمال الاقتصادي، وعدم الاستعداد لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. ولكن، لفهم حجم الدمار الذي تعرضت له، يتطلب الأمر النظر إلى المدينة بخصوصيتها، كمعقل للمعارضة ضد توطيد حفتر العنيف لسلطته في شرق ليبيا، وقبل ذلك كمركز للفكر والمعارضة. وهكذا، ليست معاناة درنة حادثًا كلها -ولو أن معاناة ليبيا كلها ليست كذلك أيضاً، إذا كان هذا يهم.

دائمًا ما كانت درنة، التي تأسست على أنقاض مدينة درنيس اليونانية، مكانًا منفصلاً وخاصًا في ليبيا، تتميز بعالميتها وفورانها الإبداعي، واستقلالها الشرس. وهي تجلس على ساحل البحر الأبيض المتوسط عند قاعدة الجبل الذي يُسمى، في اسم على مسمى، “الجبل الأخضر”، الذي يعد المنطقة الأكثر رطوبة في ليبيا ويضم ما بين 50 و75 بالمائة من أنواع نباتاتها. وتشتهر مدينة درنة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 100.000 نسمة بحدائقها وقنواتها التي تغذيها الأنهار، وزهور الياسمين الليلية وثمار الموز والرمان اللذيذة.

كان المسلمون الأندلسيون الفارون من الاضطهاد في إسبانيا قد ساعدوا على بناء المدينة في القرن السادس عشر، وتركوا بصماتهم على تصاميم المساجد والأبواب المزخرفة في حي المدينة القديم. وبعد ذلك شقت موجات متعاقبة من المستوطنين الآخرين طريقها إلى هناك عبر البحر الأبيض المتوسط. وبحلول أوائل القرن العشرين، أصبحت درنة مصدرًا للإنتاج الأدبي والعاطفة القومية. وكان الشعراء والكتاب والمسرحيون يجتمعون في صالون ثقافي أسبوعي يسمى “جمعية عمر المختار” للتنديد بالحكم الاستعماري في جميع أنحاء المنطقة، وبعد العام 1951 ضد النظام الملكي الليبي.

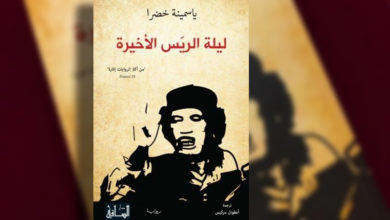

أطاح انقلاب قاده الضباط بالنظام الملكي في البلاد في العام 1969، وكان من الطبيعي أن يتخذ الحاكم الجديد -العقيد معمر القذافي- موقف الحذر تجاه المدينة الساحلية المثيرة للمشاكل واحتمالاتها. وبحلول الثمانينيات، كان قد جعل من درنة مكانًا لليأس، وقد تم انتزاع أحشاء مشهدها الفني، وطُرد تجارها الأثرياء من ممتلكاتهم وسُحق شبابها بسبب البطالة. وهكذا انضم العديد من شباب درنة إلى التمرد الإسلامي ضد القذافي الذي انتشر عبر الجبل الأخضر في التسعينيات. ورد الدكتاتور بإغلاق خدمة المياه عن المنطقة واعتقال المعارضين وتعذيبهم وإعدامهم. وبحلول منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان غضب المدينة قد اتجه إلى الخارج، حيث توافد مئات الشباب من درنة على العراق للمشاركة في محاربة الاحتلال العسكري الأميركي. واستولى الجيش الأميركي على وثائق تشهد على تعصب وشراسة هؤلاء المجندين، الذي تم الكشف عنها أيضًا في برقية لدبلوماسي أميركي في العام 2006 بعنوان “القتال المستميت في درنة”.

في الأعوام التي تلت سقوط القذافي في العام 2011، أصبحت درنة موقعاً لاقتتال داخلي عنيف بين الإسلاميين، بمن فيهم فصيل متطرف سعى إلى جعل المدينة معقلاً لتنظيم “داعش”. وبدأ حفتر، جنرال الجيش المنشق من عهد القذافي، حملته العسكرية هناك تحت ستار القضاء على الميليشيات الجهادية واستعادة الأمن. لكن اكتساحه العسكري للمنطقة كان في الواقع محاولة للاستيلاء على السلطة الوطنية، وهو ما كان مقاتلو درنة من أشد المعارضين له. وكان الجنرال مصمماً على إخضاع المدينة. وباستخدام تكتيكات قاسية تشبه الحصار والاستعانة بمساعدات خارجية كبيرة، بما في ذلك الضربات الجوية وقوات العمليات الخاصة التي نفذتها الإمارات العربية المتحدة ومصر والعديد من الدول الغربية، تمكن حفتر من تحقيق ذلك في العام 2018، على الرغم من أنه كان على حساب تدمير مساحات واسعة من المدينة وتهجير الآلاف من سكانها.

في الأعوام التي تلت ذلك، أبقى حفتر درنة تحت إغلاق عسكري فعلي، وحكمت المدينةَ بلديةٌ دُمية، عميلة وغير فعالة، وحُرمت من أموال إعادة الإعمار والخدمات الإنسانية، والأهم من ذلك، من الاهتمام ببنيتها التحتية المتدهورة، بما في ذلك السدّان اللذان انهارا خلال العاصفة دانيال. ولطالما حذرت الدراسات والخبراء من أن هذه السدود كانت في حاجة ماسة إلى الإصلاح.

وبحسب ما ورد، أصدر مسؤولو درنة والسلطة العسكرية لحفتر تعليمات متناقضة مع اقتراب العاصفة: فقد نصح البعض بإخلاء المدينة بينما أمر آخرون بفرض حظر على التجول. ويشير هذا الالتباس إلى الافتقار إلى التنسيق داخل الحكومة الشرقية، التي، كما أخبرني أحد علماء المناخ الليبيين هذا الأسبوع، لا تولي في العادة الكثير من الاهتمام للخبرة. وسوف يمارس حفتر سيطرة مشددة على جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في الأسابيع التالية، حيث يقوم بتوجيه العقود إلى الشركات التي يديرها المقربون منه وأفراد الأسرة.

بما أنها عرقلت طموحات حفتر، أصبحت درنة هدفاً خاصاً للقمع. لكن أسلوب حكم حفتر -اللصوصي، الاستبدادي والاستخراجي- أدى إلى سوء إدارة البنية التحتية والبيئة الطبيعية في شرق ليبيا، مما ترك مختلف مجتمعات المنطقة مكشوفة أمام الظواهر الجوية المتطرفة الناجمة عن المناخ أيضًا.

كما تسيطر ميليشيا حفتر على هيئة تسمى “سلطة الاستثمار العسكري”، وهي في الأساس مؤسسة ربحية تملكها عائلة حفتر. وقد سيطرت هذه “السلطة” على قطاعات الزراعة والطاقة والبناء في شرق ليبيا، مما أدى إلى عواقب وخيمة على البيئة. وأخبرني نشطاء المناخ من الشرق أنه تحت إشراف حفتر، تسارعت عملية إزالة الغابات في الجبل الأخضر. وقامت النخب والميليشيات بقطع الأشجار من أجل بناء مساكن لقضاء العطلات وللأعمال التجارية، وبيع الأخشاب على شكل فحم. وتوسعت التنمية الحضرية والمستوطنات الجديدة لتشمل مناطق كانت غابات ذات مرة من أجل استيعاب النازحين الذين شردتهم الحرب.

يؤدي غياب الغطاء الشجري، والتحولات الأخرى التي يسببها الإنسان في الجبل الأخضر، والأنماط غير المنتظمة لهطول الأمطار الناجمة عن تغير المناخ، إلى تفاقم الأضرار التي يمكن أن تحدثها الفيضانات. وأدت الهجمات التي ضربت مدينة البيضاء في شرق البلاد في أواخر العام 2020 إلى نزوح آلاف الأشخاص. ومن دون التأثير التبريدي الملطّف الذي توفره غابات الجبال الكبيرة، ارتفع متوسط درجة الحرارة في المنطقة، وهو ما يزيد بدوره من خطر اندلاع حرائق الغابات بين الأشجار المتبقية. وقد أدت موجات الحر المرتفعة فعليًا إلى اشتعال النيران في الغابات بالقرب من مدينتي شحات والبيضاء، في العامين 2013 و2021 على التوالي.

في معظم البلدان، يمكن للمجتمع المدني وغيره من الجهات الفاعلة الشعبية أن تساعد على معالجة مثل هذه المخاوف البيئية. أما في شرق ليبيا الذي يحكمه حفتر، فيواجه نشطاء المناخ والبيئة آلية أمنية قمعية للغاية، والتي إما أنها تخنق مشاركتهم أو تقصرها على المبادرات الآمنة سياسيًا، مثل زراعة الأشجار.

قال لي مسؤول من المنطقة بصراحة في تموز (يوليو): “الشباب راغبون، لكنهم خائفون. لا يوجد دعم من الدولة”. وأخبرني أحد أعضاء مجموعة متطوعي المناخ في الشرق هذا الأسبوع عبر الهاتف بأن حكومة حفتر منعت محاولة مجموعتهم الحصول على معدات لمراقبة الطقس من خارج البلاد، بحجة وجود “مخاوف أمنية”.

وكنتُ قد سمعت تنويعات على هذا الموضوع مرارًا وتكرارًا أثناء بحثي في ليبيا -الدولة القاحلة التي تعتمد على النفط، وتقع بين أكثر دول العالم عرضة لصدمات تغير المناخ، بما في ذلك الفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر- وإنما أيضًا ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض معدلات هطول الأمطار، وموجات الجفاف الممتدة، والعواصف الرملية ذات التكرار والمدة والشدة المتزايدة.

وفقاً لأحد استطلاعات الرأي المرموقة، حيث ترتبط الأرقام الأعلى بزيادة مستوى الهشاشة أمام المناخ، تحتل ليبيا المرتبة 126 من بين 182 دولة، بعد العراق مباشرة، في الطبقة المتوسطة الدنيا. وعلى الرغم من الفيضانات الأخيرة في درنة والشرق، فإن ندرة المياه تشكل أسوأ المخاطر المرتبطة بالمناخ على غالبية سكانها: تُصنَّف ليبيا على أنها من بين البلدان الستة الأكثر معاناة من الإجهاد المائي في العالم، حيث توفر 80 في المائة من إمداداتها من المياه الصالحة للشرب. ويتم سحب هذه المياه من طبقات المياه الجوفية الأحفورية غير القابلة للتجدد عن طريق شبكة متدهورة من الأنابيب والخزانات. ومع ذلك، لم تفعل ليبيا سوى أقل القليل لمعالجة نقاط الضعف المناخية لديها.

أعاقت المنافسات السياسية والفساد ونظام المحسوبية الذي تحكمه الميليشيات في البلاد قدرة الاستجابة للكارثة. ولا يتشارك المعسكران، الشرقي والغربي، حتى أكثر عمليات التبادل تواضعًا للمعلومات والتكنولوجيا المتعلقة بالمناخ. وحتى داخل الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، تتنافس وزارة البيئة مع هيئة المناخ داخل مكتب رئيس الوزراء من أجل السيطرة على ملف المناخ. (توصلتا إلى تسوية مؤقتة متواضعة في الأشهر الأخيرة، حسب ما أخبرني به بعض المطلعين هذا الصيف).

كانت محنة درنة شديدة للغاية حتى أن النشطاء والمعلقين يأملون في ألا يتم تجاهلها كما حدث مع عدد لا يُعد ولا يحصى من الكوارث الليبية الأخرى، بحيث قد تؤدي الجهود المأمولة بدلًا من ذلك إلى تغيير دائم وإيجابي. وتحمل درنة درسًا لأعضاء النخب الليبية، إذا كانوا يستمعون، حول تكاليف الانقسام وتعظيم الذات. وسوف يكون الزخم في الاتجاه نحو هذا الاعتراف، مهما كانت أصوله مأساوية، متماشياً مع دور المدينة التاريخي والمثير للجدل أحياناً كمنارة للمعارضة.

قال لي عالم مناخ له جذور عائلية هناك هذا الأسبوع: “إنها مدينة ثورية”.

*فريدريك ويري Frederic Wehrey: زميل أقدم في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، تركز أبحاثه على الحوكمة والصراع والأمن في ليبيا وشمال أفريقيا والخليج العربي. ظهرت مقالاته وتقاريره في مجلات وصحف نيويورك ريفيو أوف بوكس، ذا أتلانتيك، نيويوركر، تايم، بوليتيكو، لندن ريفيو أوف بوكس، نيويورك تايمز، واشنطن بوست، فاينانشال تايمز، وول ستريت جورنال، فورين أفيرز، الحروب الصغيرة والتمرد، مجلة دراسات شمال إفريقيا، سياسة البحر الأبيض المتوسط، مجلة شيكاغو للقانون الدولي، ومجلة الديمقراطية. عمل مستشارا للأمم المتحدة وأدلى بشهاداته أمام مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Libya’s Unnatural Disaster

المصدر: الغد الأردنية/(الأتلانتيك)