الدارس للسياسات العربية يجدها موسومة بسلبيات عديدة، من أهمها:

- – اللاعقلانية، إذ لم يعرف الفكر السياسي العربي، في غالبيته، مخاضاً فكرياً مثل الذي عرفته أوروبا في عصر الأنوار والثورات القومية الديمقراطية، فجعلته ينتقل بالسياسة من إسار الدين والأخلاق إلى سياق العلم والممارسة.

- – اللاديمقراطية، إذ إنّ السياسات العربية أُديرت من قبل نخب بالغة الضيق، بمعزل عن الشعب، بمختلف طبقاته وفئاته وتياراته السياسية والفكرية الرئيسية، مما جعلها سياسات مرتجلة وغير منسجمة مع مصالح الأمة حيناً أو في تناقض معها أحياناً أخرى.

إنّ ما ذكرناه أعلاه يسلّط الضوء على مشكلة التأخر العربي، تأخر البنية السياسية العربية بجماعها. لقد بقيت الدولة العربية في شتى أشكالها ذات بنية تقليدية. والصفة الأولى المميزة لدولة ذات بنية كهذه ليس فقط كونها فوق المجتمع، بل أيضاً كونها تؤسس للاندماج بين السلطة وممارسيها. هذه الدولة تتيح أوسع الفرص لممارسة أقلية ما هيمنة دائمة، والصراعات حول السلطة (وكثيراً ما تعتبر هي السياسة في مجتمعاتنا المتأخرة) داخل هذه الأقلية تسهم أكثر في تعزيز السيطرة الممارسة لا إضعافها. هذه الأقلية، الأقوى من الشعب، بإلغائها الحياة السياسية، عطلت بالنتيجة عملية تحديث السياسة وعرقلت دمقرطتها، أي عرقلت عملية تحوّل الأفراد من رعايا إلى مواطنين في الدولة.

وهكذا، يبدو أنّ الدولة الحديثة لم تمتد جذورها إلى الدول العربية. كما يبدو أنّ إحدى المشكلات الكبرى للدولة العربية، التي ظهرت بعد نيل الاستقلال الوطني، أنها لم ترتبط بفكرة الحرية وفكرة العقلانية، بل ارتبطت بفكرة التوازن بين البداوة والدولة، حين مثلت البداوة حرية الأصل السابقة للدولة، ومثلت العشيرة المحافظة على بعض حرية التصرف داخل الدولة.

ففي حين أنّ المجتمع الحديث يتميز بتعدد العلاقات والمراتب الاجتماعية، التي تعبّر عن نفسها في صورة مؤسسات، ثم تأتي الدولة فتتوج هذه المؤسسات وتستعيدها في إطار وحدة عامة شاملة، فإنّ الدولة العربية ” الحديثة ” استبعدت جزءاً هاماً من التجربة الاجتماعية، ليس عن طريق تحويره وتطويره إلى صورة أرقى منه، وإنما عن طريق عزله ومنعه قسراً. وبهذا فإنّ سلطة الدولة العربية ليست منسلخة عن المجتمع فحسب، بل هي عازلة له ومتسلطة عليه. فهي تحتل مراكز الإشراف التي تقع على تقاطع العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الداخلية.

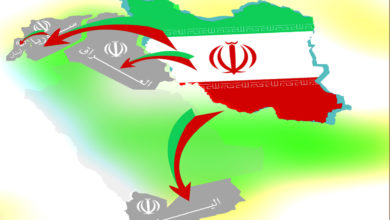

لذلك يبدو العالم العربي عالماً مفككاً، لا يحافظ على وجوده الهش إلا الاستبداد السياسي المتزايد عنفاً، ويجد نفسه أسير معادلات سياسية مستحيلة، إذ إنّ الإدراك السياسي لحكامه والجزء الأكبر من معارضيهم يبدو مقتصراً على الإدانة الخطابية للمؤامرات الخارجية. ولهذا – أساساً – آلت الحالة العربية إلى ما نراه اليوم من دول فاشلة في العراق وسورية ولبنان واليمن، تنتشر فيها ميليشيات إيران الطائفية.

وإذا كانت الأزمة العامة في أغلب الدول العربية، بديمومتها واستعصائها، تشكل كابحاً لتطلعات شعوبنا، وتضعنا أمام طريق العجز عن مواجهة المخاطر والتحديات حاضراً ومستقبلاً، فهي أيضاً تزيد وتفاقم من مأزق الحكومات في التكيف مع استحقاقات مرحلة التغيّرات الكبيرة في موازين القوى الإقليمية والأوضاع الدولية.

لقد أفقدت الأحداث العديد من الحكومات مصادر شرعيتها، وأوضحت مدى ضعف المؤسسات السياسية العربية، وأبرزت أبعاد الأزمة: غياب المشاركة السياسية من قبل الجماهير العربية في الحياة السياسية، إما نتيجة اللامبالاة السياسية وضعف الوعي السياسي، وإما لعدم الثقة في الأنظمة السياسية، وإما نتيجة تضييق قنوات المشاركة من قبل هذه الأنظمة، وإما لتوافر هذه الأسباب مجتمعة. والانفصال بين الحاكم والمحكوم، وعدم وجود تفاعل بين قيم وأمنيات ومطالب المحكومين والسلوك السياسي للحاكمين، الأمر الذي يؤثر في مدى توافر شرطي الرضا والقبول من جانب المحكومين، وهما الشرطان اللازمان لاستمرار الأداء السياسي للسلطة وفعاليته في المجتمع. وغياب المؤسسات السياسية الفاعلة القادرة على إعداد وتدريب وتجنيد المواطنين بالأسلوب الديمقراطي الذي يوفر إمكانية الحوار والتفاعل بين كل التيارات الفكرية والسياسية الرئيسية لصياغة رؤى وتحديد وسائل عمل تتعاطى مع التحديات المطروحة بما يخدم خروجنا من محنتنا.