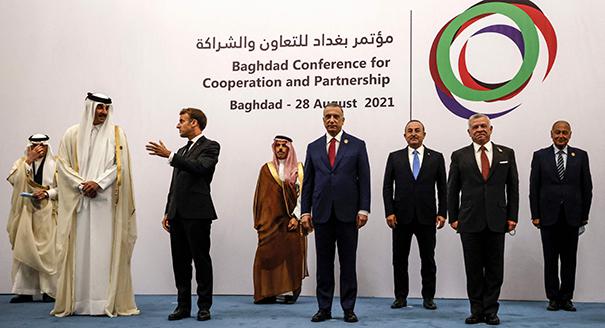

يسعى مصطفى الكاظمي إلى تعزيز الحوار الإقليمي من أجل معالجة المشاكل الكثيرة التي يعانيها العراق. حيث استضافت بغداد، في 28 آب/أغسطس، تجمعًا فريدًا من نوعه لرؤساء الدول وممثّلي البلدان المجاورة للعراق (ما عدا سورية)، بالإضافة إلى رؤساء فرنسا ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر. وكان الهدف من اللقاء الذي عُرِف بقمة بغداد للتعاون والشراكة، إظهار الدعم للعراق الذي يواجه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، فيما شكّل أيضًا اعترافًا بالجهود التي تبذلها حكومة مصطفى الكاظمي من أجل تعزيز الحوار الإقليمي.

وقد حققت القمة ثلاثة أهداف يتوخاها الكاظمي. أولًا، كانت القمة بمثابة تتويج لجهوده الهادفة إلى إعادة وضع العراق عند تقاطع العلاقات الإقليمية، أو كجسر بين بلدان المنطقة بحسب تعبيره. لقد عمل الكاظمي، منذ كان مديرًا لجهاز المخابرات الوطني العراقي، على تطوير شبكة واسعة من العلاقات مع القادة وكبار المسؤولين في الشرق الأوسط، وحقق نجاحًا كبيرًا في أداء دور الوسيط الصادق وميسِّر الحوار، ولا سيما بين إيران وخصومها الإقليميين. واعتمد مقاربة “صفر أعداء” في إدارته للعلاقات الإقليمية.

ليس الكاظمي أوّل رئيس وزراء عراقي يدعو إلى النأي بالعراق عن المحاور الإقليمية، ولكن ما أضفى المصداقية على سياسته بالنسبة إلى معظم دول المنطقة هو ما عُرف عنه من اعتدال وبراغماتية وعدم ميل للإيديولوجيات الطائفية، فضلاً عن كونه أقل خضوعًا للتأثير الإيراني من أسلافه. في غضون ذلك، بنى سياسته الإقليمية على حقائق صعبة. فالعراق اليوم دولة هشّة تقع بين ثلاث دول إقليمية متخاصمة، وهي إيران وتركيا والسعودية. يعتقد الكاظمي أن العراق يستطيع، من خلال السعي استباقيًا إلى تخفيف حدة الخلافات بين هذه القوى، أن يضطلع بدور أكثر إيجابية في المنطقة بدلًا من أن يكون مجرد ساحة لمعارك الدول المجاورة.

أدّت الولايات المتحدة في السابق دورًا أساسيًا في تسهيل التواصل بين العراق الذي يقوده “الشيعة”، وحلفائها “السنة” في المنطقة. أما الآن، وفيما أصبح الأميركيون أقل انخراطًا في العراق، وربما في الشرق الأوسط برمته، فقد حاولت فرنسا وبلدان أخرى، منها القوى الإقليمية الصاعدة كإيران وتركيا، ملء الفراغ الحاصل. في ظل هذه الأوضاع المعقّدة، سعت الحكومة العراقية إلى المناورة بين هؤلاء الأفرقاء الخارجيين كي تعزز هامش التحرك المتاح لها. وما يشجّع تطبيق هذه المقاربة هو الثروة النفطية التي تؤمّن الاستقلال الاقتصادي للعراق، ولكنها تصطدم بعراقيل عدة في المقابل نتيجة الانقسامات الداخلية الحادة، ونفوذ المجموعات شبه العسكرية النافذة التي لها سياساتها الخارجية الخاصة، ومؤسسات الدولة التي ينخرها الفساد والخلل الوظيفي.

جسّدت القمة مدى تراجع الانخراط الأميركي، وسطّرت الحاجة إلى هيكلية مؤسسية جديدة تعبّر عن علاقات القوة الصاعدة في المنطقة والتي تشكّل إيران وتركيا جزءًا منها. وقد تكون هذه القمة أيضًا نقطة البداية للبحث عن إطار مفهومي جديد على المستوى الإقليمي يتخطى الازدواجيات السابقة التي كانت تكتسي طابعًا مذهبيًا (السنّة مقابل الشيعة)، أو قومياً (عرب مقابل غير العرب)، أو إيديولوجيًا (الإسلاميون مقابل العلمانيين)، أو جيوستراتيجيًا (المحور الموالي للغرب مقابل المحور المناهض له).

يقودنا ذلك إلى هدف الكاظمي الثاني، وهو احتواء إيران. نظرًا إلى التأثير الذي تمارسه إيران في العراق من خلال شبكتها من الحلفاء المحليين والمجموعات شبه العسكرية، والتي لا تضاهيها أي قوة إقليمية أخرى، يبحث الكاظمي عن سبل للجم هذا التأثير من دون إثارة عداء طهران. فلن يؤدّي ذلك إلى زعزعة حكومته وحسب، بل قد يقضي أيضًا على أي آمال ربما تراوده بالبقاء في منصبه بعد الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في العراق في 10 تشرين الأول/أكتوبر.

يحاول الكاظمي أيضًا أن يثبت للإيرانيين أن مقاربته، لا مقاربة حلفائهم الإيديولوجيين والمذهبيين، هي التي ستحقق مكاسب حقيقية لطهران وتساهم في كسر عزلتها، ولا سيما أن حكومة ابراهيم رئيسي أعلنت أن سياستها الخارجية ستعطي الأولوية لتحسين علاقات إيران مع المنطقة. والحال أنه سبق للكاظمي أن نجح في استضافة محادثات في بغداد بين إيران والسعودية لمناقشة الخلافات بين البلدَين. وقد تتمكن إيران، من خلال قبولها بقيادةٍ في بغداد غير متحالفة إيديولوجيًا مع مقاربتها “الثورية” المناهضة للأميركيين، من تأمين قناة فعّالة تربطها بالعالم العربي، ومن الحصول على اعتراف إقليمي بدورها ومصالحها.

يرتبط ما تقدّم بالهدف الثالث الذي يصبو إليه الكاظمي، والمتمثّل بتعزيز حظوظه بالبقاء في منصبه بعد الانتخابات. ليس الكاظمي مرشحًا في الانتخابات، ويُقدّم نفسه في موقع الطرف المحايد الذي ينصبّ اهتمامه على ضمان حرية التصويت ونزاهته. لكنها أيضًا استراتيجيةٌ تهدف إلى الحفاظ على حظوظه بأن يكون مرشح تسوية لمنصب رئاسة الوزراء يعكس حدًا أدنى من التوافق بين الأفرقاء المتناحرين ومراكز النفوذ المتنافسة. فبما أن الكاظمي لم يسجّل في رصيده إنجازًا داخليًا مهمًا يمكن أن يثبّت مرتكزاته السياسية ويجعله غير قابل للاستبدال، فإنه يسعى إلى جذب الانتباه إلى نجاحاته في السياسة الخارجية. ولنلاحظ أنه في منظومة حيث الانتخابات لا تحدد لوحدها مَن سيقود الحكومة، فمن شأن اكتساب شرعية دولية أكبر أن يؤدّي إلى تعزيز حظوظ مرشّح على حساب آخر. وهذا ينطبق بصورة خاصة على العراق حيث تتلخص القاعدة السائدة منذ العام 2005 في أن أحدًا لا يستطيع أن يتسلّم رئاسة الوزراء إذا كانت الولايات المتحدة أو إيران تعارض تسميته.

في هذا الإطار، سيتعيّن على معظم الفصائل المتحالفة مع إيران، وعلى الرغم من ميلها لرفض الكاظمي، أن تأخذ في الحسبان الموقف الإيراني. يصعب أن نتوقع ماذا سيكون هذا الموقف بعد الانتخابات وكيف ستتم صياغته في غياب قاسم سليماني، القائد الراحل لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، الذي كان يتدخل بقوة في تشكيل الحكومات العراقية منذ العام 2005. لكن من الواضح أن تعيين رئيس الوزراء العراقي المقبل، أيًا كانت الظروف، سيتأثر بالسياق الإقليمي وتوازن القوى.

وبحسب ما أظهرته قمة بغداد، يتطلّع مصطفى الكاظمي إلى التأثير في هذا التوازن من خلال إرساء مسافة آمنة بين أجندة حكومته وأجندة طهران، وبنفس الوقت العمل على تسهيل الاندماج الإيراني المتزايد في المنظومة الإقليمية الآخذة بالتشكّل.

المصدر: مركز مالكولم كير- كارنيغي للشرق الأوسط