خلافًا للاعتقاد السائد، تمتلك الولايات المتحدة الوسائل لمراقبة وضبط التوسع البحري الصيني. وقد تصاعدت نفقات الصين الدفاعية منذ عقود، لكن الولايات المتحدة ما تزال تنفق على أسطولها البحري وسلاح مشاة بحريتها وحدهما بقدر ما تنفقه الصين على جيشها بالكامل، باستثناء قوات أمنها الداخلي. وتتحمل الوحدات القتالية الأميركية الكثير من الأعباء إلى جانب الاستعداد لحرب أميركية صينية ممكنة -لكن الأمر كذلك بالنسبة للصين أيضاً، حيث تشترك الصين في حدود بحرية أو برية مع 19 دولة، لدى 10 منها نزاعات مستمرة على الأراضي مع بكين.

* *

أنفقت الولايات المتحدة نحو 19 تريليون دولار على جيشها منذ نهاية الحرب الباردة. وهذا يزيد بمقدار 16 تريليون دولار على ما أنفقته الصين، ويعادل تقريباً ما أنفقته بقية دول العالم مجتمعة على جيوشها خلال الفترة نفسها. ومع ذلك، يعتقد العديد من الخبراء أن الولايات المتحدة على وشك خسارة حرب مدمرة. في آذار (مارس)، حذر الأدميرال فيليب ديفيدسون؛ قائد القوات الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ، من أن جيش الصين سوف “يتفوق” على جيش الولايات المتحدة في غضون الأعوام الستة المقبلة، و”سوف يغير الوضع الراهن بالقوة” في شرق آسيا. وفي العام 2019، ادعى مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأميركية أن الجيش الأميركي “يُمنى بالهزيمة” بشكل روتيني في المناورات الحربية التي تحاكي القتال مع الصين. وفي الأثناء، خلص العديد من المحللين والباحثين إلى أنه في حال اختارت الصين غزو تايوان، فإن جيش التحرير الشعبي الصيني يمكن أن يشل أي شيء تحاول القوات الأميركية فعله للوقوف في طريقه.

والفكرة السائدة هي أن هذه العاصفة المتجمعة تمثل النتيجة الحتمية لصعود بكين وانحدار واشنطن. وفي الحقيقة، ليس الواقع أي شيء من هذا القبيل. إن الولايات المتحدة تمتلك موارد هائلة واستراتيجية قابلة للتطبيق لمواجهة التوسع العسكري الصيني. ومع ذلك، كانت مؤسسة الدفاع الأميركية بطيئة في تبني هذه الاستراتيجية، وهي تقوم بدلاً من ذلك بتبديد الموارد على قوات قديمة عفا عليها الزمن وعلى مهام غير ضرورية. وليس للموقف الدفاعي الحالي لواشنطن أي منطق عسكري، لكن له منطق سياسي -ويمكن كثيراً أن يكون قابلة للاستدامة. وقد عمدت الولايات المتحدة إلى تحديث جيشها، تاريخيًا، فقط بعد أن يكون الأعداء قد كشفوا عن نقاط ضعفه في ساحة المعركة. وربما يكون البلد متجهاً مرة أخرى إلى اختبار مثل هذه الكارثة.

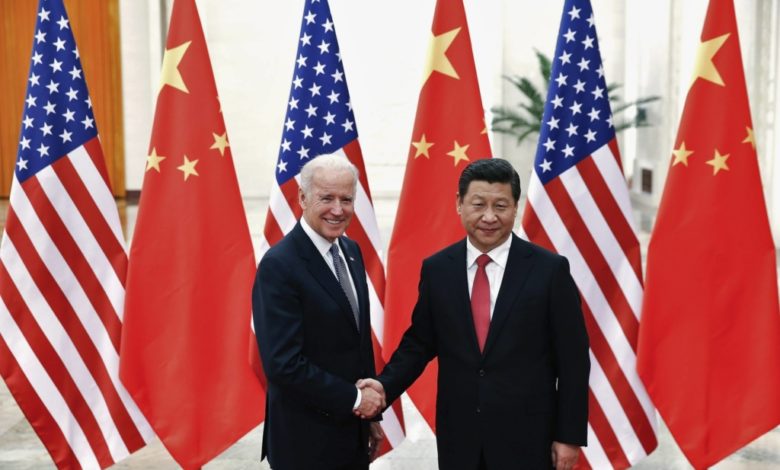

لتغيير المسار، يجب على إدارة بايدن أن تأمر الجيش بشكل صريح ومتكرر بالتركيز على ردع الصين وتقليص مهامه الأخرى. وينبغي تفصيل هذه الأوامر وتضمينها في طلبات الإدارة لميزانية الدفاع وفي إستراتيجيتها للدفاع الوطني. وإضافة إلى ذلك، يجب على الإدارة دعم “مبادرة الردع في المحيط الهادئ”، وهي برنامج يمكن أن يسد الثغرات والثقوب في محيط الدفاع الأميركي في آسيا. وإذا لم تنتهز الولايات المتحدة هذه الفرصة لتأمين تفوقها العسكري على الصين، فإنها قد لا تحصل على فرصة أخرى.

فكروا بالأساسيات

خلافًا للاعتقاد السائد، تمتلك الولايات المتحدة الوسائل لمراقبة وضبط التوسع البحري الصيني. وقد تصاعدت نفقات الصين الدفاعية منذ عقود، لكن الولايات المتحدة ما تزال تنفق على أسطولها البحري وسلاح مشاة بحريتها وحدهما بقدر ما تنفقه الصين على جيشها بالكامل، باستثناء قوات أمنها الداخلي. وتتحمل الوحدات القتالية الأميركية الكثير من الأعباء إلى جانب الاستعداد لحرب أميركية صينية ممكنة -لكن الأمر كذلك بالنسبة للصين. وتشترك الصين في حدود بحرية أو برية مع 19 دولة، لدى 10 منها نزاعات مستمرة على الأراضي مع بكين. ويشغل القيام بالدوريات لحراسة هذه الحدود مئات الآلاف من القوات الصينية ويستنزف ما لا يقل عن ربع الميزانية العسكرية للصين. وعلى الرغم من أن الصين ستتمتع بميزة ميدانية في حرب تُخاض في شرق آسيا، فإنها ستواجه أيضًا مجموعة أكثر صعوبة من المهام. ولنفكر في نزاع ينشُب على تايوان، حيث ستحتاج الصين إلى الاستيلاء على الأراضي والسيطرة عليها حتى تفوز، في حين أن الولايات المتحدة ستحتاج فقط إلى حرمان الصين من تلك السيطرة -وهي مهمة أسهل بما لا يُقاس.

بالنظر إلى هذه المزايا الدائمة للولايات المتحدة، ظهر إجماع بين خبراء الدفاع حول كيفية ردع الصين. بدلاً من انتظار بدء حرب ثم الدفع بحاملات الطائرات المكشوفة أمام الخطر إلى شرق آسيا، يمكن للولايات المتحدة تثبيت “حقل ألغام” عالي التقنية في المنطقة عن طريق وضع قاذفات صواريخ وطائرات مسلحة من دون طيار وأجهزة استشعار في البحر وعلى أراضي الحلفاء بالقرب من ساحل الصين. وسيكون من الصعب على الصين تحييد هذا النوع من شبكات الذخيرة الموزعة، والتي لن تتطلب قواعد كبيرة أو منصات فاخرة. بدلاً من ذلك، يمكن تثبيتها على أي شيء يطفو أو يطير تقريبًا، بما في ذلك السفن التجارية المحوَّلة، والبوارج، والطائرات.

روج محللو الدفاع لهذا النهج وأشادوا به لأكثر من عقد من الزمان. ومع ذلك، ما يزال الجيش الأميركي يعتمد بشكل كبير على أعداد صغيرة من السفن الحربية الكبيرة والطائرات المقاتلة قصيرة المدى التي تعمل من قواعد مكشوفة -وهي بالضبط أنواع القوات التي يمكن أن تقوم الصين بتدميرها في هجوم جوي وصاروخي استباقي. وحتى تصبح الأمور السيئة أكثر سوءا، كانت واشنطن عاكفة على تصدير هذا النظام المعيب إلى حلفائها. وعلى سبيل المثال، أدت مشتريات تايوان للطائرات المقاتلة من طراز (إف-16) ودبابات أبرامز أميركية الصنع إلى استنزاف الأموال من جيش الجزيرة وقوات الصواريخ الأرضية، التي تشكل دفاعها الأساسي ضد هجوم برمائي صيني.

في رأي العديد من الخبراء العسكريين، يواجه القادة الأميركيون ما ينبغي أن يكون خيارًا سهلاً. إنهم يستطيعون تعزيز التوازن العسكري بسرعة في شرق آسيا عن طريق إغراق المنطقة بأجهزة إطلاق النار وأجهزة الاستشعار منخفضة التكلفة، أو يمكنهم الاستمرار في تبديد الموارد على بعثات مهمات خارجية وأنظمة أسلحة باهظة الثمن، والتي تكون عاجزة ومكشوفة مثل بطات جالسة أمام صواريخ الصين. والسؤال هو: لماذا لا ترى مؤسسة الدفاع الأميركية الأمور بالطريقة نفسها؟

زحف المهمة

تبدأ المشكلة من أعلى القمة وتتدفق نزولاً عبر مختلف المراتب. منذ نهاية الحرب الباردة، سمَح رؤساء الولايات المتحدة لوزارة الدفاع (وشجعوها في كثير من الأحيان) على التحول إلى “وزارة كل شيء”. ويقوم الجيش الأميركي الآن بالعشرات من المهام إلى جانب الاستعداد لحرب القوى العظمى، بما في ذلك المساعدة الإنمائية، والإغاثة في حالات الكوارث، وعمليات مكافحة المخدرات، والتواصل الدبلوماسي، والحفاظ على البيئة، وأمن الانتخابات. ويعمل الأفراد العسكريون الأميركيون في كل بلد على وجه الأرض تقريباً، ويؤدون كل وظيفة يمكن تصورها أيضاً.

حوّل هذا التفويض واسع النطاق لقادة الميدان الأميركيين إلى ما وصفته مراسلة صحيفة “الواشنطن بوست”، دانا بريست، بأنه “المعادل الحديث للإمبراطورية الرومانية -مراكز ممولة جيدًا وشبه مستقلة وغير تقليدية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

يشرف هؤلاء القادة على وزارات دفاع صغيرة في أماكن مترامية الأطراف، ويسافرون حول العالم مثل رؤساء الدول، ويتعاملون مع مجموعة واسعة من القضايا. وبدلاً من الدعوة إلى نشر رخيص وسهل نسبيًا لصواريخ كروز التي ستكون حاسمة في حرب مع الصين، يضغط هؤلاء القادة بدلاً من ذلك لنشر وحدات عسكرية كبيرة ومنصات انطلاق ضخمة (مثل حاملات الطائرات والمدمرات) التي يمكنها التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام الخاصة بوقت السلم.

كما أوضح خبير شؤون الدفاع، ماكنزي إيغلن، يطلب قادة القوات المقاتلة باستمرار استخدام مثل هذه المنصات، ويوزع الجيش قواته لتكون ممزقة وغير مترابطة في محاولة لتلبية هذه المطالب. ونتيجة لذلك، حافظ الجيش الأميركي على وتيرة العمليات في زمن الحرب على مدار العقدين الماضيين، حتى بعد الانسحاب من الحروب في أفغانستان والعراق، حيث يتم إرسال بعض الوحدات حاليًا في عمليات نشر تقارب ثلاثة أضعاف المعدل الذي أوصت به وزارة الدفاع. ولذلك، ليس من المستغرب أن تشهد القوات ارتفاعاً في عدد الحوادث والأعطال الميكانيكية. وكان عدد القتلى من أفراد الخدمة العسكرية الأميركية في الفترة من العام 2006 إلى أوائل العام 2021 الذي بلغ 5.913 -أكثر من ضعف عدد الذين قتلوا في الاشتباك. وفي العام 1986، استهلكت تكاليف التشغيل والصيانة 28 في المائة من ميزانية البنتاغون. وهي تستنزف الآن نسبة هائلة تبلغ 41 في المائة من الميزانية، وهو أكثر من ضعف حصة الميزانية المتاحة لشراء أنظمة أسلحة جديدة. وقد أدت هذه الاتجاهات إلى إطلاق حلقة مفرغة تنفق فيها وزارة الدفاع الأميركية أكثر فأكثر للحفاظ على قوات أقل وأقدم، والتي تصبح بالية باطراد.

نهج أفضل

تبدأ المشكلة من القمة، ولهذا يجب أن يكون الحل كذلك أيضاً. يجب على الرئيس جو بايدن ووزير الدفاع، لويد أوستن، أن يأمرا وزارة الدفاع بالتركيز على القتال عالي الكثافة مع الصين، خاصة في مضيق تايوان، حيث يكون خطر الحرب أكبر، وتقليص أو إلغاء المهام الأخرى. ويجب إرساء هذه التوجيهات في مقترحات ميزانية الدفاع لإدارة بايدن وفي استراتيجية منقحة للدفاع الوطني. وقد أعطت استراتيجية الدفاع الوطني للعام 2018 الأولوية لمنافسة القوى العظمى كما ينبغي، لكنها لم تغير بشكل يُعتد به هيكل القوة الأميركية في آسيا، لأنها راكمت مهمات جديدة من دون التخلص من المهمات الأقل أهمية. وتحتاج إدارة بايدن الآن إلى القيام بالعمل القذر المتمثل في تحديد المهام غير الأساسية والتخلص منها من أجل تحرير الموارد العسكرية وتركيز الانتباه على ردع الصين.

سوف تشمل الخطوة الأولى في هذه العملية تقليل عدد ونطاق “مهام تواجد القوات”، التي تجعل حاليًا مئات الآلاف من الأفراد العسكريين يتنقلون ويطيرون ويتدربون ويتمرنون في جميع أنحاء العالم كل يوم. ويؤدي الإيقاع المتوتر لهذه الأنشطة إلى إنهاك الوحدات القتالية للجيش، ويدفع إلى شراء منصات الانطلاق الكبيرة غير المناسبة لخوض حرب مع الصين. وتبقى طمأنة الحلفاء و”عَرض العلَم” مهمتين مُهمتين، ولكن يمكن أن تتولاهما وحدات أخف وزنًا، مثل “ألوية مساعدة قوات الأمن”، أو وزارة الخارجية بدلاً من مجموعات حاملات الطائرات المقاتلة.

ثانيًا، يجب على فريق بايدن إعادة نشر أكبر عدد ممكن من القوات الجوية والبحرية إلى آسيا. وقد أعلنت الولايات المتحدة عن “إعادة تمحور” إلى تلك المنطقة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، لكن العديد من بنادقها الكبيرة ما تزال منتشرة في أماكن أخرى. وفي الشرق الأوسط، على سبيل المثال، تستخدم الولايات المتحدة بشكل روتيني مقاتلات متقدمة لمهاجمة الإرهابيين المسلحين بأسلحة خفيفة، وتنشر حاملات طائرات وقاذفات ثقيلة لإرسال إشارات قهرية إلى إيران. وهذا الإفراط الشديد في التسلح يضعف الجاهزية العسكرية ويحرم القيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ من القوات التي تحتاجها للتنافس مع الصين. وثمة نهج أكثر استدامة، والذي سيتعامل مع التهديدات الأصغر بقوات أصغر، ويطارد الإرهابيين بالطائرات من دون طيار ووحدات العمليات الخاصة، ويوفر دعمًا جويًا قريبًا بطائرات هجومية خفيفة، ويتحوط ضد العدوان الإيراني من خلال الحفاظ على قاعدة هيكلية في المنطقة، والتي تكون جاهزة للدعم بزيادة عدد القوات في حالة اندلاع صراع كبير.

وأخيرًا، يجب على إدارة بايدن أن تقوم بنقل المهام غير العسكرية إلى الوكالات المدنية. وعلى سبيل المثال، يجب أن تتولى القضاء على المخدرات إدارة مكافحة المخدرات؛ وأن تتولى حماية الحدود دائرة الجمارك؛ وتتولى أمن الانتخابات وزارة الأمن الداخلي؛ وتتعامل مع المساعدة الإنمائية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وما إلى ذلك. وسوف تؤدي إعادة تعيين مثل هذه المهام وتعزيز الوكالات المدنية للتعامل معها إلى تعزيز القوة العسكرية الأميركية، مع نزع العسكرة من السياسة الخارجية الأميركية في الوقت نفسه.

الذئب عند الباب

سيكون إصلاح أكبر بيروقراطية في البلاد صعباً، لكنه ليس مستحيلاً. فالجيش منظمة هرمية بخطوط واضحة للسلطة الرسمية. ويمكن للرئيس ووزير الدفاع إصدار أوامر لقادة القوات القتالية وفرض تطبيقها من خلال سيطرتهما على الميزانية وأفراد الخدمة العسكرية. ولدى القادة العسكريين الميدانيين ورؤساء الأجهزة، بدورهم، تأثير كبير في تدبير الموارد والمشتريات. إنهم في الخطوط الأمامية، ولذلك فإنهم عندما يطلبون معدات، لا يمكن لأعضاء الكونغرس فعل الكثير للمقاومة -وعادة ما يتعين على مقاولي الدفاع أن يلتزموا بالخط هم أيضًا. كما يستطيع الرئيس ووزير الدفاع أيضًا استخدام منابرهما المؤثرة لتغيير الحوافز السياسية التي تواجه أهم اللاعبين. على سبيل المثال، إذا أعطى الرئيس ووزير الدفاع الأولوية للصين بوضوح، فسوف يوفر ذلك لأعضاء الكونغرس غطاءً سياسيًا لدعم إلغاء أو تقليص مهمات أخرى.

إن الإصلاح ممكن من الناحية النظرية، لكن تنفيذه يتطلب قيادة واضحة ومستدامة على أعلى المستويات. وقد أعلن بايدن وأوستن أن ردع الصين يشكل أولويتهما العسكرية القصوى، لكن بايدن يريد أيضًا أن تتعامل وزارة الدفاع مع مجموعة من التهديدات الأمنية غير التقليدية، ويبدو من غير المرجح أن يكون أوستن من المدافعين عن نهج “آسيا أولاً” نظرًا لأنه القائد السابق لـ”القيادة المركزية الأميركية”، التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، هناك أسباب تدعو إلى أن نكون متفائلين بحذر بشأن آفاق الإصلاح. أولها أن عددًا متزايدًا من اللاعبين السياسيين الأقوياء يدعمون تجديد التركيز على الصين. في العام الماضي، أقر الكونغرس “مبادرة الردع في منطقة المحيط الهادئ”. وإذا ما تم تمويله بالكامل، فسوف يعيد هذا البرنامج تخصيص 27 مليار دولار على مدى خمسة أعوام لتوزيع وتقوية هيكل القاعدة الأميركية في آسيا وتجهيز قيادة المحيطين الهندي والهادئ بالكثير من الذخائر طويلة المدى وأجهزة الاستشعار. وفي نيسان (أبريل)، كتب المشرعون في “لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب” خطابًا إلى وزارة الدفاع الأميركية، والذي يطالبون فيه بتقليص العمليات غير الضرورية في وقت السلم لتحرير الموارد للاستعداد لحرب القوى العظمى. وقام سلاح مشاة البحرية والجيش، وهما فرعا المؤسسة العسكرية الأكثر ميلًا إلى مقاومة التركيز على الحرب البحرية في آسيا، بصياغة خطط للتحول من محاربة المتمردين في الشرق الأوسط إلى إغراق السفن في غرب المحيط الهادئ. ويتفق خبراء الدفاع من جميع الأطياف السياسية الآن بشكل واسع على الكيفية التي يجب أن تمضى بها الولايات المتحدة قدماً بشأن ردع التوسع البحري الصيني.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت المشاعر المعادية للصين، داخل الولايات المتحدة وحول العالم، إلى أعلى مستوى لها منذ أن نفذت الحكومة الصينية مذبحة ميدان تيانانمين في العام 1989. ويعد التعامل الصارم مع الصين إحدى المبادرات القليلة التي يتفق عليها الحزبان في الولايات المتحدة. ويبدو أن الصين تبذل كل ما في وسعها لتأجيج هذه النيران بدبلوماسية “الذئب المحارب “Wolf Warrior. (1)

ثمة دعم سياسي يوجد الآن من الحزبين في واشنطن لإعادة موازنة حقيقية إلى آسيا وإجماع استراتيجي بين مخططي الدفاع حول كيفية المضي قدمًا. والمكون الرئيسي الذي يفتقر إليه هذا المخطط هو القيادة المنسقة على أعلى مستوى لتسخير هذا الدعم ووضع تلك الاستراتيجيات موضع التنفيذ.

*Michael Beckley: أستاذ مشارك للعلوم السياسية بجامعة تافتس.

*Jeane Kirkpatrick: باحثة زائرة في معهد “الأميركان إنتربرايز”، ومؤلفة كتاب “الدولة الفريدة: لماذا ستبقى أميركا القوة العظمى الوحيدة في العالم”.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: America Is Not Ready for a War With China

هامش:

- الذئب المحارب Wolf Warrior، هو فيلم حرب صيني ثلاثي الأبعاد أُنتج في العام 2015 من إخراج وو جينغ. يقوم ببطولته وو جينغ مع سكوت أدكنز ويو نان وكيفن لي في أدوار محورية. تم إصداره في 2 نيسان (أبريل) 2015. وتم إصدار تكملة بعنوان “الذئب المحارب 2” Wolf Warrior 2 في الصين في 27 تموز (يوليو) 2017، وأصبح الفيلم الأكثر ربحًا على الإطلاق في الصين. وتصف “دبلوماسية الذئب المحارب” أسلوبًا عدوانيًا للدبلوماسية اعتمده الدبلوماسيون الصينيون في القرن الحادي والعشرين، تحت إدارة الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقد نُحت المصطلح من الفيلم المذكور.

المصدر: (فورين أفيرز) / الغد الأردنية