ثلاثة مسارات مستجدة بدأت تعتمل في المشهدين العالمي والإقليمي، وتؤثر بشدة على أوضاع السوريين ومصيرهم، منذرة بترسيخ الاستعصاء السياسي المزمن وحالة الاستنقاع والتفسخ التي تعيشها بلادهم، وإجهاض أي فرصة لفتح نافذة أمل وخلاص مما صارت إليه أحوالهم، ومن التدهور المرعب، راهناً، في أوضاعهم الاقتصادية وشروط حياتهم ومعيشتهم.

المسار الأول، تصعيد واشنطن ضد موسكو بعد تبادل اتهامات غير مسبوقة بين رئيسي البلدين، تلاها فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية وطرد 10 دبلوماسيين روس، وإذ يتوقع البعض انعكاس هذا التصعيد بدور جديد لواشنطن في سوريا يعزز الضغط على سلطتي دمشق وموسكو معاً، ويكرههما على خوض مفاوضات جدية تصل لفرض مستوى من التغيير السياسي، فالأرجح أن يفضي إلى العكس ويعمق حالة الركود والاستنقاع السوري، وسط تراجع الثقة عموماً بين الطرفين، وتشدد موسكو في حماية النظام القائم، مدعية بأن ذهابه سيقود البلاد إلى الأسوأ، في حين بدأت تظهر عند مسؤولين في البيت الأبيض مواقف تدل على عدم رضاهم على تفرد قيادة الكرملين بتقرير مصير سوريا، يحدوهم تفعيل قانون قيصر وتحريك ما يمتلكونه من أوراق، ومنها القوات الكردية، لتعطيل الدور الروسي هناك.

وما يعطي الخلاف الروسي – الأميركي القوة والاستمرارية أنه لا يرتبط بالوضع السوري فقط، بل بالتنافس الاستراتيجي بينهما لتعزيز حضورهما العالمي ربطاً بتعارض أهدافهما وتكتيكاتهما تجاه كثير من بؤر التوتر، ما يهدد بعودة مناخات تشبه مناخات الحرب الباردة، وتالياً بسنوات جديدة من المعاناة والقهر والتشرد للسوريين.

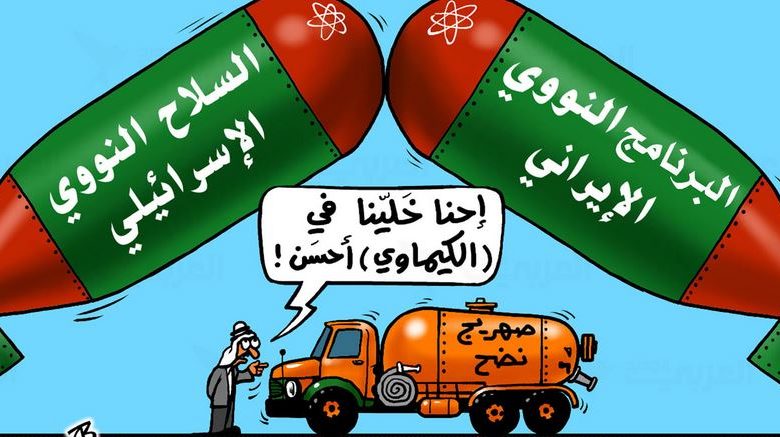

المسار الثاني، الحماسة الأميركية اللافتة لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات بشأن الملف النووي، والبديهي أن حصول أي حوار بين واشنطن وطهران، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، من دون تنازلات للأخيرة في مستوى النفوذ الإقليمي سيمنحها فرصة ثمينة لالتقاط أنفاسها ولتوسيع هامش مناورتها وللتوغل أكثر فأكثر، تخريباً وفساداً، في الوضع السوري.

صحيح أن الرئيس بايدن أعلن نقاطاً رئيسة في حواره مع إيران، وهي بالإضافة إلى الملف النووي، الصواريخ الباليستية والميليشيات الإيرانية المنتشرة في دول المنطقة، وصحيح أن التفاوض بين واشنطن وطهران يصطدم بإرادة بعض مراكز القوى الأميركية المتصلبة تجاه سياسات إيران التوسعية، لكن الصحيح أيضاً أن المسار العملي للمفاوضات التي جرت مؤخراً، في فيينا، لا يزال يقتصر حتى الآن على الملف النووي، مقترناً بمرونة لافتة لواشنطن لتخفيف العقوبات، قابلتها طهران بإعلان استفزازي عن رفع مستويات تخصيب اليورانيوم، وتشدد في مستوى تحريك أدواتها وميليشياتها تصعيداً للتوتر في اليمن والعراق ولبنان وسوريا، الذي أحد وجوهه إطلاق الصواريخ، من حين لآخر، صوب الأراضي السعودية أو صوب مواقع في بغداد وأربيل؛ حيث توجد قوات أميركية.

يبدو أن واشنطن لم تتعلم الدرس من تجربتها المريرة مع حكام طهران، فاندفعت بطفولية لترميم صفقتها القديمة معهم، صفقة لم تعطلهم للحظة عن التقدم أكثر في المجال النووي وتوسيع نفوذهم الإقليمي، فهل هي تجهل نهجهم المناور؟ وكيف يستسهلون توظيف كل ما هو ضار وتخريبي للحفاظ على مصالحهم من دون أن يقدموا أي تنازل جدي؟ أم لا تدرك حقاً أن طهران تهدف من التفاوض مع الغرب، إلى إشغاله عن دورها الإقليمي وكسب مزيد من الوقت، للحصول على تكنولوجيا إنتاج السلاح النووي وفرضه كأمر واقع، ولتمكين حلفائها من تكريس توازنات القوة لصالحهم في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، خاصة مع تنامي نقمة شعبية في تلك البلدان، وضمنها الأوساط الشيعية، ضد تغول الميليشيا الإيرانية وأدوارها المفضوحة في الفساد والإفساد.

المسار الثالث… عقوبات أميركية فرضت للمرة الأولى على الصناعات العسكرية التركية، بعد عقوبات اقتصادية سابقة لتعطيل صفقة شراء صواريخ «إس 400» من روسيا، وللحد من هجماتها على الأكراد… رفض غربي وأميركي لتصعيد أنقرة في المتوسط، وفي ليبيا، وضد اليونان وقبرص… تكرار انتقاد الرئيس الأميركي لإردوغان وسياساته القمعية، وتوعده بدعم المعارضة للتخلص منه في صناديق الانتخابات… اعتراف البيت الأبيض بمذابح الأرمن على يد العثمانيين بصفتها جرائم إبادة جماعية… هي عناوين تدل على تصاعد التوتر بين واشنطن وأنقرة، يعززه تنامي الإيحاءات السلبية ضد الإسلام السياسي من قبل بعض مراكز صنع القرار الأميركي، التي خلصت، وإن متأخرة، إلى نتيجة تقول بقوة الترابط العقائدي بين الجماعات الإسلاموية، ومنها حزب إردوغان، على اختلاف برامجها وأساليبها، وإن كلاً منها يغذي الآخر ويفيد منه.

ولا يغير مسار ذلك التوتر إلى الآن، إبداء حكومة أنقرة استعدادها لتأجيل تفعيل منظومة «إس 400» ومبادرتها لتدوير الزوايا في بعض قضايا الخلاف، أو تصريح إردوغان بأن بلاده ترى نفسها في أوروبا ومع الغرب وليس في أي مكان آخر! فثمة تباعد يتسع بين واشنطن وأنقرة لا بد أن ينعكس بتمسك شديد من قبل الأخيرة بالورقة السورية وتوظيفها للرد على محاولات حصارها، لتزيد من تعفن الوضع السوري وتهتكه.

واستدراكاً، إذ يؤكد ما سبق الدرك الذي وصلت إليه بلادنا وتحولها إلى ملعب تتقارع فيه مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، يؤكد أيضاً الدور الغائب للولايات المتحدة في تقرير المصير السوري، فليس صدفة أن يكون الطرف الثابت في المسارات الثلاثة هو واشنطن، ما يوضح ببساطة أنه ما لم تتخذ أميركا موقفاً حاسماً من الحدث السوري فلن يحصل أي تحول نوعي، ليس فقط استناداً لما تملكه الولايات المتحدة، من قوة نافذة، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وإنما لما أكدته تجارب مقاربة عن دورها المقرر لمصير كثير من الصراعات الوطنية والأزمات الإقليمية.

ويبقى أن التداعيات السلبية للمسارات الثلاثة على الحالة السورية لا ترتبط فقط بلعبة المصالح والصراع على النفوذ، بل بعقدة رئيسة أوصلتنا إلى هذا الخراب والاستنقاع، هي النظام السوري برفضه المزمن للمعالجات السياسية وإصراره على العنف واستجرار الأجنبي للحفاظ على سلطته، من دون أن نغفل فشل حملة مشروع التغيير الديمقراطي في توحيد رؤاهم وصفوفهم وفرض أنفسهم كطرف ذي مصداقية، ولنقل تقصيرهم ببذل جهود لتحويل التعاطف الشعبي مع معاناة السوريين المريرة، إلى وسيلة ضاغطة على المنظمة الأممية وعلى صناع القرار في العالم، للحد من هذا الاستهتار البغيض بمأساتنا الإنسانية.

المصدر: الشرق الأوسط

المسارات الثلاث المحددة أثرت وتؤثر على العلاقة بين القوى المؤثرة بالملف السوري ، ولكن هل نظام دمشق مقتنع بالحل السياسي ؟؟ أم إن الحل الأمني هو المسار الوحيد الذي يعرفه فقط ، حتى معالجة هبوط قيمة الليرة السورية معالجته أمنية ، اليس هناك وسيلة لاتفاق القوى المؤثرة على الملف السوري بتطبيق قرارات مجلس الأمن التي وافقوا عليها وليخرجوا شعبنا من مأساته.