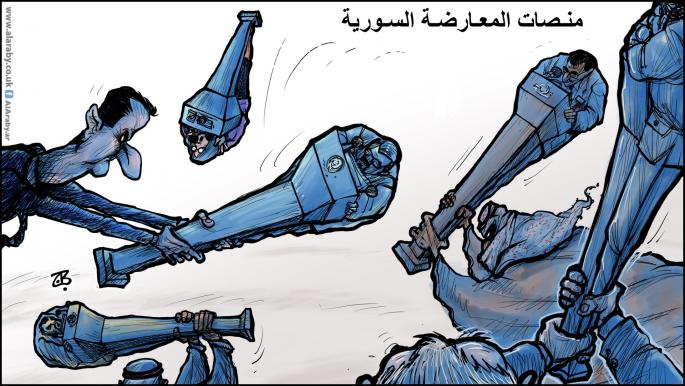

خلال عشر سنوات، غيّرت المعارضة السورية جلدها مرات عدة. من هيئة التنسيق الوطنية إلى مؤتمر أنطاليا إلى المجلس الوطني المؤقت إلى المجلس الوطني فالائتلاف الوطني فمؤتمرات القاهرة والرياض وموسكو فهيئة التفاوض السورية، وعشرات المجموعات والمبادرات التي نشأت على هامش هذه التشكيلات، وفي معارضتها. ولم تؤتِ أيٌّ من هذه المظاهر السياسية المعارضة أيّ أُكُل للسوريين، بل زادتهم تشتيتاً وتفكّكاً وضياعاً.

تَشتُّت المعارضة وهزالُها شجّعا اللاعبين الدوليين والإقليميين على ألاّ يأخذوا هذه المعارضة على محمل الجدّ، بل على محاولة التلاعب بها واتخاذها ورقةً تعزّز مواقفهم في سورية للحصول على حصّة أكبر من الكعكة السورية. وبينما نسمع قادة الحكومات الغربية يكرّرون دوماً أنّ السوريين هم من يقرّرون مستقبلهم، ويتوصّلون إلى حلول لمشكلاتهم ويكتبون دستورهم، فإنّنا نعرف أنّ تحقيق أيّ إجماع بين قيادات هذه المعارضة وأصغر مسؤول حكومي غربي أو إقليمي صار الآن أصعب من ذي قبل بمرّات ومرّات.

أذكر محاضرة للفيلسوف السوري، حافظ الجمالي، الذي كان رئيساً لاتحاد الكتاب ووزيراً للتربية والتعليم العالي، ألقاها في مدينتي الصغيرة حمص، وكنت تلميذاً في المرحلة الثانوية، تحدّث فيها عن مَيل السوريين عموماً إلى المشاريع الفردية الصغيرة. وأطلق الجمالي على هذه الميل “عقلية الدكّنجي”. وضرب مثلاً فقال: “إن سرْتَ في سوق الحميدية (كان القلب التجاري للعاصمة دمشق وقتها) لرأيت سلسلة غير متناهية من المحال التجارية التي يملك كلاًّ منها شخص واحد، أو شخصٌ مع أولاده، فإن مات تقاسم الأولاد المحلّ وجزّأوه إلى دكاكين صغيرة”. وأردف: “نادراً ما نرى في السوق محلاً تجارياً لشريكين، فإن وجدت واحداً رأيناه بعد سنة أو سنتين وقد انقسم محلّين اثنين”. ورأى الجمالي أنّ عقلية الدكّنجي لا تنتج اقتصاداً كبيراً، ولا تُراكِم رأس مال حقيقياً. ولا أدري إن أضاف، أو أنّني توهّمت أنّه أضاف، أنّ مثل هذه العقلية لا يمكن أن تنشئ حضارة حقيقية.

عقلية الدكّنجي هي التي تتحكّم بكثير من مناحي حياة السوريين، بما في ذلك معارضتهم. وتكاد المعارضة السورية تكون فريدةً لناحية كثرة عدد تنظيماتها، وصغر حجم كل منها، وضعف تأثيره منفردا. وليست هذه الظاهرة وليدة اليوم، فكلنا يعرف انقسام الحركات السياسية السورية تاريخيا. هذا ما فعله حزب البعث، حين انقسم إلى أربعة أو خمسة أحزاب تنتمي إلى يمين ويسار ووسط. انقسم عام 1961 فخرج منه الاشتراكيون العرب والوحدويون الاشتراكيون. وسنة 1966 انقسم إلى يمين ويسار، ثم عاد فانقسم إلى “شباطيين” وحركة تصحيحية. ثم انقسم الاشتراكيون العرب أنفسهم مثنى وثلاثاً، وكذلك فعل الوحدويون الاشتراكيون. وانقسم الاتحاد الاشتراكي خمس أو ست مرات. وجاء دور الشيوعيين، حين خرج المكتب السياسي، ثم منظمات القاعدة، ثم جناح يوسف فيصل، وانقسم المكتب السياسي، فخرجت منه حركة اتحاد الشيوعيين، وعاد خالد بكداش فانقسم وخرجت منه مجموعة قاسيون. وانقسم القوميون السوريون والإسلاميون. وانقسم “البارتي” الكردي إلى بضعة عشر تنظيماً. وهكذا صارت الأحزاب السياسية في الساحة السورية كأطباء الأسنان، تزيد نسبتها على حاجة المواطنين السوريين، من دون أن تعرف حقاً ما الفَرْق بين كلّ هذه الفِرَق، ومن دون أن تفهم لماذا لم يظهر على الساحة حزب جديد (أو أحزاب) يمثل قوى اجتماعية وفكرية غير القائمة على الساحة. ولماذا لم يظهر في سورية حزبٌ ليبرالي حقيقي، أو اشتراكي ديمقراطي؟ أيعقل أن يكون الطيف السياسي السوري بمجمله طيفاً قومياً- يسارياً- شعبوياً أو إسلامياً وحسب؟

ولشدّ ما تخطر محاضرة الجمالي ببالي هذه الأيام، وأنا أرى إلى حال المعارضين السوريين اليوم. تنقسم المعارضة إلى ثنائيات متعدّدة، فهي منقسمة ما بين معارضة داخلية وأخرى خارجية؛ ومنقسمة ما بين معارضة قديمة وأخرى حديثة؛ ومنقسمة ما بين معارضة إسلامية وأخرى علمانية؛ ومعارضة مدنية وأخرى مسلّحة. ثمّ تنقسم كلّ واحدة من هذه المعارضات إلى أجزاء لامتناهية في الصغر ولامتناهية في التأثير، تدور في فلك هذه الدولة أو تلك، فتتصارع الإيديولوجيات والأعلام وصور الزعماء والعُمُلات في بينها، دافعةً إلى الخلف صورنا وأعلامنا وأفكارنا وكلّ ما يخصّنا.

ولا يعني هذا القول أنّ المعارضة السورية لا تتمتع بشرعية ومصداقية، فللمعارضة الداخلية مشروعيتها الخاصة، لأنّها تعبر عن تطلعات فئة من السوريين الذين لا يحتلّون الآن ربما الصفوف الأمامية ولا يرفعون صوتهم عالياً، لكن، في وقت ما من المستقبل، ستراهم يشاركون برأيهم من خلال صندوق الاقتراع. تريد هذه الشريحة التوصّل إلى حلّ سياسي سلمي، يرفض العسكرة ويريد رحيل كلّ القوات الأجنبية من سورية، ولا يمانع بمرحلة انتقالية يشارك فيها جزء من النظام الحالي، لم يشارك بالقتل والتدمير وانتهاك حقوق الإنسان. وللمعارضة الخارجية مشروعيتها، من خلال انتشارها الأوسع وحريتها في الكلام وعلاقاتها الدولية. وشهد العامان الأخيران حركة موّارة بين جماعات المعارضة السورية، تمخضّت عن ولادة مجموعات ومبادرات سياسية كثيرة. ويأتي هذا الحراك السياسي على أرضية متقاربة بدرجة عالية، وهو يقوم، إلى حدّ كبير، على جهود أفراد من المعارضين السوريين الذين كانوا يعملون بشكل مستقلّ، أو ممن كان لهم ارتباطات بأجسام المعارضة الحالية، ثم انفصلوا عنها لأسبابٍ بعضها سياسي وبعضها إيديولوجي وبعضها شخصي، ولكن انسحابهم جاء أيضا فراقا سياسيا. تتقاسم هذه الحركات جملة من الأمور، بينها غياب الشخصيات السياسية التقليدية التي كانت معروفة قبل الثورة، أو التي طغت على المشهد السياسي بعدها. وتلعب المرأة في هذه المبادرات دورا أكثر أهمية، وهي في معظمها تياراتٌ ليبرالية، يعيش معظم أفرادها في أوروبا وأميركا الشمالية منذ ما قبل الثورة السورية، فهم يعرفون أيضا ومباشرة الديمقراطية وفصل السلطات وتداول السلطة وحرية الصحافة وسيادة القانون.

المشكلة أنّ عقلية الدكّنجي التي تحكم المعارضة السورية لا يمكن أن تفلح وهي تواجه عقلية الـ”كوربوريت”، أو الشركة بالغة الكبر التي يمثلها النظام الذي يحتكر الجيش والأمن والاقتصاد ومؤسسات الدولة، ويسخّرها جميعها لخدمة أهدافه التي لم تتغير منذ بدء الصراع. ولذلك، بينما يتمتّع النظام بخطاب واحد ونقاط حديث واحدة، تجد في صفوف المعارضات خطاباتٍ متعارضة ونقاط حديث متصارعة، لا سبيل للتقريب بينها.

وإن كان من درس ينبغي تعلّمه فهو أنّ من واجب المعارضة أن تتخلى عن هذه العقلية التي أثبتت فشلها، فالتنظيم أو التجمّع أو الحزب لا يفلح لأنّ فلاناً قائده، لكن، لأنّه يتمتع ببرنامج سياسي وإيديولوجية خاصة به تميّزه عن غيره. ولست من دعاة أن نضع كلّ الأطراف في بوتقة واحدة، لكن من واجب الأطراف المتماثلة في الطرح والتفكير والبرنامج أن تسعى إلى التقارب فيما بينها، وتوحّد قواها في قوة واحدة. ولا مندوحة من أن تتمتع هذه القوة بالصلابة من جانب المطالب الأساسية والمرونة في القضايا التكتيكية، وتجمع بين معارضة الداخل التي تعبّر عن شريحة واسعة من السوريين، عادة ما تكون صامتة، ومعارضة الخارج التي صنعت لنفسها اسماً ومكانة، والمبادرات السياسية الجديدة التي تتمتع بانفتاح مؤسسيها، ممن يقيم في دول ديمقراطية، ويتقن اللعبة الديمقراطية، ويعرف مداخلها ومخارجها. وباختصار، لمواجهة “كوربوريت” النظام، لا بدّ لنا من التخلّص من عقلية الدكنّجي، والعمل بعقلية الـ”كوربوريت”.

المصدر: العربي الجديد