تدخل السلطة السورية الجديدة سنتها الثانية وهي تواجه مزيجاً معقّداً من التحديات الداخلية والخارجية، يتداخل فيه تصاعد الضغوط الداخلية، من مفاصلة القوة المسيطرة في محافظة السويداء إلى تواتر أنباء عن تحضيرات قادة في جيش النظام البائد للقيام بعمل عسكري للسيطرة على الساحل السوري، إلى تواتر عمليات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مروراً بتعثّر تنفيذ بنود اتفاق 10 مارس (2025) مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وما رتّبه جمودُ الموقف في هذا الملف من تبعات أمنية واقتصادية، بالإضافة إلى تطلّعات السوريين إلى تحسّن مستوى المعيشة عبر رفع الرواتب وتوفير فرص عمل وتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة وتحسين الخدمات. ويتداخل ذلك مع التحديات الخارجية، من تهديدات الكيان الصهيوني المستمرة، التي جسّدتها المطالب الأمنية التعجيزية، بما في ذلك تأجيل قضية الجولان المحتل، والتوغّلات المتواترة واحتلال مساحات شاسعة من جنوب غربي البلاد، إلى مراوحة الاتفاقات الأولية في مجال الاستثمار في البلاد، نتيجة تضارب المصالح، والتنافس على تحقيق أكبر قدر من المكاسب، وعرقلة حصول الآخرين على حصّة من الكعكة السورية، مروراً بتحوّلات عميقة في موازين القوى الإقليمية لصالح الكيان الصهيوني؛ ما وضعها (السلطة) أمام اختبارات صعبة ستجعل خياراتها أضيق وقدرتها على المناورة أقل. وهذا سيجعل تسيير الشؤون الاقتصادية والخدمية وحماية المصالح الوطنية أكثر صعوبة. ما يزيد من خطورة هذه التحديات ترابطها وتأثيرها المتبادل، ما يفرض التصدّي لها بـ”هجمة منطقية شاملة”، بتعبير المفكّر المستقبلي ألفين توفلر، فتلحظ خطط مواجهتها الترابط بين هذه التحديات وتردّ عليها بردّ مترابط.

تمسّك “قسد” برؤيتها مرتبط بتوجّه قيادات في “العمال الكردستاني” إلى إقامة منطقة حكم ذاتي في شمالي وشرقي سورية أسوة بما هو في كردستان العراق

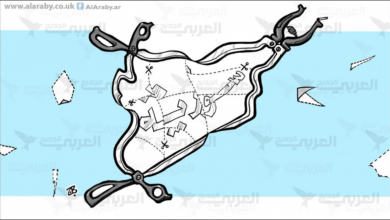

لا تتساوى التحديات المذكورة أعلاه في درجة تأثيرها على حاضر البلاد ومستقبلها، لكن ترابطها أضاف إلى كلٍّ منها وزناً إضافياً زاد من درجة تأثيرها في الوضع العام. فالملفات الداخلية الثلاثة: الإدارة الذاتية وذراعها العسكرية، “قسد” في شمال سورية وشمالي شرقها، والقوى المسيطرة على محافظة السويداء بقيادة الشيخ حكمت الهجري وحرسه الوطني، والطائفة العلوية في الساحل السوري، غدت (نتيجة تنسيق بين قياداتها على خلفية تطابق أهدافها السياسية) رزمةً واحدةً ينعكس التعامل مع أيٍّ منها على الملفَّين الآخرين بالضرورة. وزادها تدخل الكيان الصهيوني فيها، باعتبارها فرصةً لتنفيذ فكرته عن إبقاء سورية دولةً مفكّكةً وضعيفةً وقابلةً للاستتباع، اشتعالاً وخطورة. وعدم حلّها يعني عدم استقرار البلاد، ما يجعل دخول استثمارات عربية أو أجنبية إلى البلاد أمراً مستبعداً.

شكّل دخول الكيان الصهيوني في خطّ الملفات الثلاثة، بذريعة حماية الأقليات، عقبةً كأداء أمام حل هذه الملفات في ضوء فائض القوة الذي يتمتع به، وحصوله على ضوء أخضر من الإدارة الأميركية للتحرك بحرية في معظم ملفات المنطقة، خاصةً في سورية. وهذا ما عكسته التسريبات الإعلامية عن نتائج زيارة المبعوث الأميركي توم برّاك إلى الكيان الصهيوني في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ إذ توصّل إلى اتفاق مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، يتعلّق باستمرار عمل الكيان الصهيوني ضد التهديدات في سورية، إلى جانب مواصلة المفاوضات مع السلطة السورية بشأن اتفاق أمني محتمل، وفق ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية. وكان المبعوث الأميركي قد اعتبر، في ردّه على سؤال الناشر الأميركي ماريو نوفل عن حدود سايكس – بيكو، احتلال الكيان أراضي عربية أمراً طبيعياً؛ فقال: “هذه الخطوط التي رُسمت ومنها حدود سايكس – بيكو لا معنى لها، سيذهبون حيثما يشاؤون، وقتما يشاؤون، ويفعلون ما يشاؤون لحماية الإسرائيليين وحدودهم”. والرئيس الأميركي نفسه، الذي تبنّى الرئيس السوري الانتقالي، لم يعترض على إعلان نتنياهو في المؤتمر الصحافي المشترك مع ترامب (خلال زيارة نتنياهو الولايات المتحدة في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2025) عن استعداده للتدخّل بحجّة حماية “أصدقائه الدروز”، ما يعني إقراره بحق الكيان الصهيوني في التدخل في ملف الأقليات.

ارتبط التعقيدان، السياسي والأمني، باعتماد السلطة السورية الجديدة نزعةً سلطويةً فجّة عملت في تسويقها باعتبارها ضمانةً لوحدة البلاد. فالنظام الرئاسي، والمركزي، الذي وضعته في صُلب الإعلان الدستوري، ومركزة القرار بيد الرئيس الانتقالي، وإدارة شؤون البلاد عبر ثلاث وزارات: الخارجية والداخلية والعدل، واعتماد قاعدة الولاء في التعيينات للمناصب التنفيذية وفي الإدارات الكبرى، وتأسيس أجهزة مخابرات وشرطة وجيش من لون قومي ومذهبي واحد، عربي سُنّي؛ لا ينسجم مع بلد فيه تعدّد ديني وقومي ومذهبي، ما رتّب بروز اعتراضات بين أتباع المذاهب الإسلامية غير السنّية وبين أبناء القوميات والإثنيات غير العربية، عمّقها موقف السلطة غير المنطقي من البُعد الرئيس في تحديد هُويّة البلاد وضمان وحدتها واندماجها، وردّها العنيف على الاعتراضات والمطالبات بنظام تعدّدي تشاركي، وما حصل من مجازر بحق المدنيين العزّل من العلويين والموحّدين الدروز.

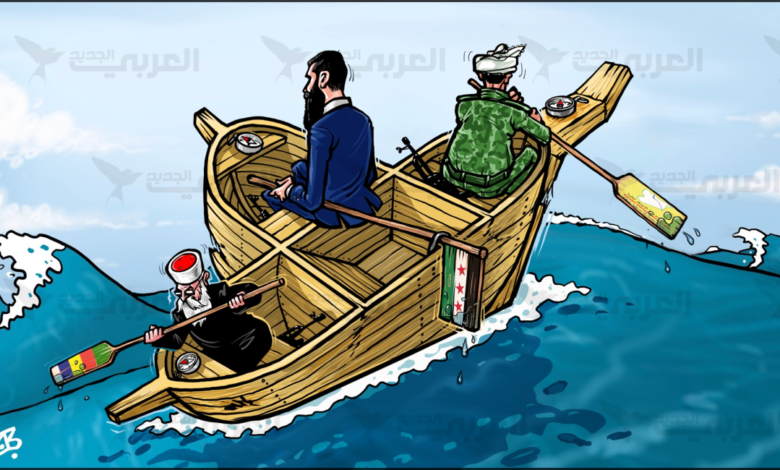

… وهذا أدخل البلاد في حالة استعصاء قاتلة جمّدت التحرك من أجل حل الاستعصاء في ملف محافظة السويداء، نتيجة تعنّت الشيخ الهجري ورفضه محاولات كسر الجليد من قبل السلطة والأردن والمبعوث الأميركي إلى سورية توم برّاك، بعد أن اطمأن إلى استمرارية الدعم والحماية الصهيونية. وشتّت الجهود لجسر الهُوّة مع الطائفة العلوية بعد استمرار عمليات القتل والخطف والاعتقال والإذلال، وردّة فعلها التي تجسّدت في دعوات لتحركات ميدانية (اعتصامات)، وأخرى في تحضيرات لعمل عسكري. في حين مرّ التعاطي بين السلطة و”قسد” في مناورات عقيمة، جولات من المفاوضات والاشتباكات الموضعية، في محاولة لتسجيل نقاط والضغط على الطرف الآخر للقبول بقراءته لبنود “10 مارس”.

إصرار “قسد” وتمسّكها برؤيتها مرتبطان بتوجّه قيادات في حزب العمال الكردستاني إلى إقامة منطقة حكم ذاتي في شمالي وشرقي سورية أسوة بما هو في كردستان العراق، مع أن الوضع مختلف؛ إذ ثمة تباين في البنية الجغرافية والكتلة البشرية بين الحالتَين، على خلفية صراع “قسد” وتنافسها مع البارزانية، إذ ترى في قيام إقليم كردستان العراق مؤشّراً على تفوّق البارزانية على الأوجلانية. اللافت في تعاطي السلطة و”قسد” أن الذرائع التي يعلنها كلٌّ منهما لتبرير تمسّكه بموقفه ليست منطقية؛ فاعتبار السلطة اللامركزية تهديداً لوحدة البلاد لا يثبت أمام التمحيص والتدقيق، فثمة أنظمة لامركزية في عدد من دول العالم موحّدة ومستقرة، كما أن ثمة أصنافا من اللامركزية يمكن (في حال الاتفاق على نظام لامركزي) الاختيار من بينها بما يتوافق مع المصلحة الوطنية السورية وحفظ وحدة البلاد أرضاً وشعباً. وقول “قسد” إن المركزية مقدّمة للاستبداد لا يثبت كذلك أمام التمحيص والتدقيق؛ إذ ثمة مركزيات ديمقراطية، ومعظم دول أوروبا مركزية وديمقراطية، عدا أن “قسد” تقيم (على الضد من الادعاءات الديمقراطية) نظاماً مركزياً صلباً في شمال سورية وشمال شرقيها. والمفارقة الطريفة أن الطرفَين لا يقرآن الموقف الأميركي، الذي لا يشدّد ضغطه على أحد الطرفَين لدفعه للقبول بشروط الطرف الآخر، بعمق، ولا يسألان عن مغزاه الذي يعني أنه متمسّك بكليهما.

يثير الاستعصاء الداخلي، والدخول الصهيوني النشط في ملفات الخلاف الثلاثة، مخاطر جدّية على وحدة البلاد، بتشجيعه أطرافها على التمسّك بمواقفهم من السلطة السورية الجديدة، خاصةً بعد اعتراف الكيان الصهيوني بضوء أخضر أميركي في “جمهورية أرض الصومال”، ما سيغري أطرافاً سورية على التعويل على اعتراف صهيوني مقبل، واستمرار الانقسامات الراهنة، وتحوّلها مع الوقت إلى أمر واقع.

لا يشكّل الموقف الصهيوني (على خطورته) المشكلة الرئيسة، بل موقف الإدارة الأميركية في ضوء عدم وضوح موقفها من مستقبل الصراع والخرائط النهائية للإقليم التي تعمل لتكريسها، تحت شعار تحويله إلى إقليم قائم على الشراكات والتعاون، إقليم مستقر ومزدهر. إذ تعددت الإعلانات والتصوّرات التي طرحها أركانها؛ فاتهم مسؤولٌ في الإدارة الدولَ الأوروبية بـ”تشويه” المنطقة عبر اتفاقات سايكس – بيكو ومشاريع التقسيم، وانتقد مفهوم الدولة القومية في الشرق الأوسط، وقال: “لم تثبت نجاحها، والمستقبل قد يتطلّب نموذجاً جديداً”. وأشاد بنموذج الحكم في الإمبراطورية العثمانية: “لم تكن تتشكّل من دول قومية، بل سمحت لكل منطقة بإدارة شؤونها ضمن نظام قضائي مركزي”، وفق ما أوردته “ذي هيل” الأميركية في الأول من يوليو/تموز الماضي (2025).

لا يشكّل الموقف الصهيوني (على خطورته) المشكلة الرئيسة، بل موقف الإدارة الأميركية في ضوء عدم وضوح موقفها من مستقبل الصراع والخرائط النهائية للإقليم

لم يَعد أمام السلطة السورية الجديدة من سبيل سوى التعامل مع الاعتراضات الداخلية بمرونة وإيجابية، والدخول في حوار وطني حقيقي للاتفاق على صيغة مرضية مدخلاً لضمان الأمن والاستقرار. فالإجابة العملية عن الأسئلة الكبرى المعلّقة، وفي مقدمتها صياغة الهُويّة الوطنية الجامعة والتعددية والمشاركة السياسية وتنفيذ استحقاقات العدالة الانتقالية وانتهاج عدالة اجتماعية، باتت ضرورةً وجودية. فالوعي الوطني والمسؤولية السياسية أصبحا في ظروف البلاد الحالية شرطَين وجوديَّين، وهو أمر لا يتحقق عبر المقاربات الأمنية المتسرعة أو الاستعراض الإعلامي، بل من خلال سياسات شاملة قائمة على إدراك منهجي يركّز في تعزيز حقوق المواطنة وترسيخ المشاركة السياسية وتبنّي خطط تنفيذية مدروسة أساسها حكم محلي فاعل وتوطيد التشارك الاقتصادي والتنمية المستدامة. وامتلاك هذه الرؤية الشاملة والمتماسكة هو ما يمكّن الدول الهشّة (مثل سورية) من مواجهة أخطار التفكّك المحتملة، وحماية وحدتها في مواجهة تحديات الداخل وضغوط الخارج.

فالمسألة أكبر وأخطر من المعالجات الجزئية أو الآنية، والواقع العيني يقول بضرورة حصول انعطافة قوية في الوعي الجمعي عند العرب السنّة، الذين بدأوا ينظرون إلى أنفسهم مكوّناً حاكماً، ويتكتّلون للدفاع عن حكمهم بطرائق متعددة، بالتخلي عن النظرة الضيقة وبتبنّي نظرة وطنية للمشكلات والحلول، والدفع نحو حلول على قاعدة توافق وطني؛ لأن المجتمعات متعددة الثقافات والهُويّات لا تُحكم بفرض رؤية طرف واحد وخدمة مصالح طرف واحد. إنهم مطالبون بلعب دور في رأب الصدع والدفع نحو تسويات سياسية، ما يستدعي التحرر من وهم أن السلطة القائمة سلطتهم، ودفع السلطة إلى التخلي عن تعنّتها والإعلان عن أسماء بقية مجلس الشعب، وعقد جلسة تفتح على بدء ممارسة المجلس مهامه، بما في ذلك إعادة النظر في مواد الإعلان الدستوري وتقليص مدة المرحلة الانتقالية وإصدار قانون أحزاب في طريق إقامة نظام تعددي وتشاركي.

المصدر: العربي الجديد