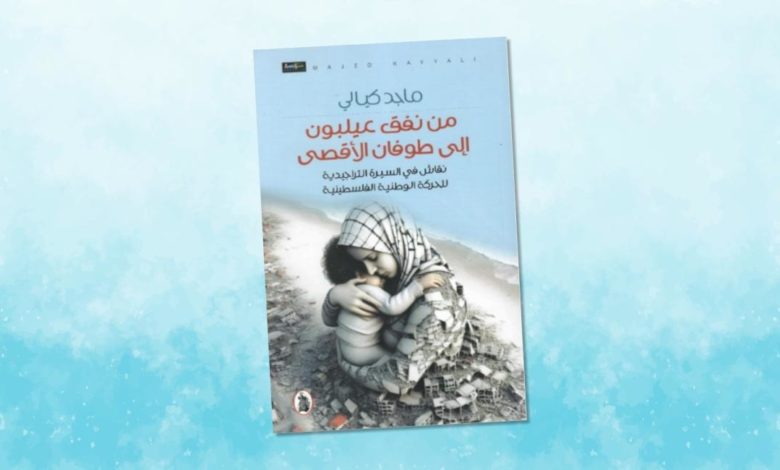

يصعب على الباحث في تقييم تجربة المقاومة الفلسطينية، وتحديداً الكفاح المسلّح منها، أن يستغني عن الوفرة النقدية التي قدّمها ماجد كيّالي في كتاباته المُواكِبة لمحطّات عديدة في مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية. وما كتابه الجديد “من نفق عيلبون إلى طوفان الأقصى… نقاش في السيرة التراجيدية للحركة الوطنية الفلسطينية” (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، عمّان، 2025) إلا إضافة نوعية إلى هذه السلسلة من المؤلفات التي تناولت التجربة بمسؤولية وطنية وجرأة استثنائية قلّ نظيرها في هذا الحقل.

لم ينتظر كيّالي 7 أكتوبر (2023) ليبدأ تأملاته في مدى فاعلية السلاح أداةً للتحرّر الوطني الفلسطيني، بل كان سبّاقاً إلى الخوض في هذا الحقل الذي يلفّه كثير من “القداسة” في الوجدان الوطني الفلسطيني. ففي 2020 أصدر كتابه “نقاش السلاح… قراءة في إشكاليات التجربة العسكرية الفلسطينية”، معترفًا بأن الخوض في هذا الموضوع شديد التعقيد لما للسلاح من مكانة ودلالات متجذّرة في التاريخ الفلسطيني، بما يحمله من رموز ومعانٍ وعواطف تختزن معاناة وتضحيات وبطولة. لذلك ظلّ موضوع السلاح في التجربة الوطنية الفلسطينية صندوقاً مغلقاً يُحرَّم فتحه أو إخضاعه للنقد والمساءلة.

يتطلب التحرير استراتيجيةً شاملةً يكون بناء القوة العسكرية أحدها، لا بالضرورة استخدامها

يواصل كيّالي في كتابه الجديد بحث قداسة السلاح، متحدّياً كثيراً من المفاهيم والشعارات التي نشأ عليها جيل فلسطيني كامل على مدى عقود، مطلقاً تساؤلات وفرضيات تستدعي إجابات واضحة وصريحة. يجادل الكاتب بوجود تناقض عميق بين الشعارات التي رفعتها الثورة الفلسطينية وبين الواقع الموضوعي، سواء من حيث الإمكانات المتاحة أو القيود التي تفرضها البيئة الدولية. فقد نشأ جيلٌ كامل على شعارات من قبيل: “عالقدس رايحين شهداء بالملايين” و”يا جبل ما يهزّك ريح” و”إما جهاد نصر أو استشهاد”، بينما كانت الممارسة الفعلية في الأرض محكومة برؤى وأطر مختلفة تماماً.

هذا الانفصام بين الشعارات والواقع أدّى في نهاية المطاف إلى إدخال الحركة الوطنية الفلسطينية في أزمةٍ عميقة، حوّلتها من حركة تحررية إلى سلطةٍ على شعبها تحت سلطة الاحتلال. وتتجلّى مصادر الأزمة في اختلال موازين القوى، وتأخّر المشروع الوطني الفلسطيني عن مشاريع “الوطنيات العربية” بثلاثة عقود، ما وضعه في تناقض معها، فضلاً عن ضعف إمكانياته الذاتية واعتماده المفرط على الخارج.

أحد أبرز عوامل إضعاف الثورة الفلسطينية تاريخياً هو تآكل شرعيتها. فالشرعية الثورية المُستمدَّة من الرأي العام تراجعت بعد خمود العمل الفدائي، والشرعية التمثيلية الناتجة من صناديق الاقتراع غائبة، والشرعية القيادية فقدت بريقها بعد أن باتت تختار مناصريها بدل أن يختاروها، أمّا الشرعية الفصائلية لمنظمّة التحرير فقد تراجعت لصالح الانقسام الداخلي. يرى كيّالي أن الحركة الوطنية الفلسطينية حقّقت معظم إنجازاتها خلال العقد الأول من انطلاقتها، ثمّ دخلت مرحلةَ الجمود والعجز عن التطوير. فالكفاح المسلّح تحديداً، فقد دوره في منتصف السبعينيّات، ولم يعد يضيف إلى النضال الوطني شيئاً، بل تحوّل مقدّساً خارج النقد والمراجعة. ويستشهد بأن الانتفاضة الثانية جُرَّت إلى المربع الذي تتفوّق فيه إسرائيل، إذ حُيّد الشعب من جهة، وشُدِّدت القبضة الإسرائيلية من جهة أخرى. وعلى النقيض، مثّلت الانتفاضة الأولى وهَبّة الشيخ جراح نموذجان أكثر ملاءمةً، لأنهما اعتمدتا على إمكانات الشعب وقدرته على الصمود.

ويرى كيّالي أن “طوفان الأقصى” وقع في المعضلة ذاتها؛ إذ تبنّى نموذجاً مسلّحاً خارج إطار المقاومة الشعبية طويلة الأمد التي تراكم قوتها تدريجياً. فهو لم يأخذ بالحسبان موازين القوى أو الظروف الدولية أو الأثمان البشرية الباهظة. وبدلاً من الاعتماد على الشعب وقدرته على الصمود، ركن إلى “الملائكة” و”محور المقاومة” و”وحدة الساحات”، متجاهلاً أن الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرّفاً في تاريخها ستستغلّ الحدث لإعادة هندسة الإقليم. وبهذا المعنى، يرى كيّالي أن الخطاب الثوري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) هو امتداد لخطاب حركة فتح التاريخي، وإن اختلفت الأيديولوجيا والمصطلحات.

ومع ذلك، يحذّر كيالي من الاستنتاجات المتعجّلة بشأن “طوفان الأقصى”، مؤكّداً أن المسؤولية عن الإبادة الجماعية في غزّة تقع بالكامل على عاتق إسرائيل، التي وجدت في الحدث ذريعةً لتنفيذ مخطّطاتها. فوجود إسرائيل ذاته قائم على استهداف الشعب الفلسطيني. ومع أن كيّالي يقرّ بأن “حماس” أخطأت في تقديراتها، إلا أنه يرى أن ذلك لا يعفيها من المساءلة عن المبالغة في تقدير قدراتها وتحميل غزّة عبء تحرير فلسطين، وعن توهّمها إمكانية تحريك الشارعَيْن العربي والإسلامي. فحركة حماس (حسب رأيه) كانت في ضائقة سياسية؛ إذ لم تقدّم خلال 16 عاماً من حكمها نموذجاً ناجحاً، ولم تحمِ شعبها من العدوان، ولا هيّأت المجتمع في غزّة لمعركة طويلة النفس.

ورغم التحليل الواسع الذي يقدّمه كيّالي، فإن نقاشه يفتح الباب أمام تساؤلاتٍ إضافية. فبرغم فشل الكفاح المسلّح لحركتَي فتح وحماس في تحقيق التحرير، إلا أن أدبيات العمل السياسي تؤكّد أن القوة العسكرية تظلّ أحد عناصر موازين القوى المؤثّرة على طاولة التفاوض. إن إلغاءها لا يحلّ المشكلة، بل يكرّس اختلال تلك الموازين. وربّما كان على كيّالي أن يفرّق بين امتلاك القوة المسلّحة وتراكمها أداةَ ردع، وبين استخدامها وتوقيت هذا الاستخدام.

يُغفل كيّالي، في تقييمه تجربة “حماس”، الإشارة إلى تجربتها السابقة في العمل السلمي، ممثلةً بـ”مسيرات العودة”

كما يُغفل كيّالي، في تقييمه تجربة “حماس”، الإشارة إلى تجربتها السابقة في العمل السلمي، ممثلةً بـ”مسيرات العودة” التي استمرّت سنواتٍ من دون أن تحقّق اختراقاً في المشروع الوطني أو في نموذج الحكم في غزّة. وهنا يبرز سؤالٌ جوهري: أين التكامل بين أدوات النضال؟ فمشروع التحرير يتطلّب استراتيجيةً شاملةً تتضمّن أبعاداً متعدّدةً، يكون بناء القوة العسكرية أحدها، لا بالضرورة استخدامها.

ويشير كيّالي في أكثر من موضع إلى أن “حماس” تسير على خطى “فتح”، وإن اختلفت التسميات والأيديولوجيات. فـ”فتح” التي تخلّت عن الخيار العسكري وتبنّت المقاومة السلمية تحوّلت (عبر أجهزة السلطة الوطنية) متعاقداً أمنياً مع إسرائيل يحرس حدودها ومستعمراتها. فهل ستتحول “حماس” إذا ما تخلّت عن برنامجها العسكري إلى الحارس الأمني لإسرائيل في غزّة؟… في المحصلة، تفرض التساؤلات التي يثيرها ماجد كيّالي في كتابه الجديد مسؤوليات كبرى عن الفاعلين في النقاش الوطني الفلسطيني، إذ تشكّل جزءاً محورياً من أيّ حوار داخلي في مرحلة ما بعد الإبادة في غزّة. فالتهرّب من الإجابة عنها، سواء بدافع “قدسية السلاح” أو غيره، ليس حلّاً.

لا يكتب كيّالي من موقع المراقب البعيد، بل من موقع الباحث الذي عايش الثورة الفلسطينية منذ بداياتها، وشارك في حواراتها وتحوّلاتها، خصوصاً في لبنان في السبعينيّات والثمانينيّات، فهو يمارس منهجية “الملاحظة بالمشاركة”، وكتابه هذا ثمرةَ تجربةٍ طويلةٍ تجمع بين التحليل النقدي والالتزام الوطني. يُحسب له جرأته في كسر المحرّمات الوطنية بمسؤولية عالية، وإصراره على نقد التجربة من الداخل من دون مجاملة أو محاباة، ما يجعل كتابه شاهداً جديداً على مشروعه النقدي الممتد لمسيرة الثورة الفلسطينية.

المصدر: العربي الجديد