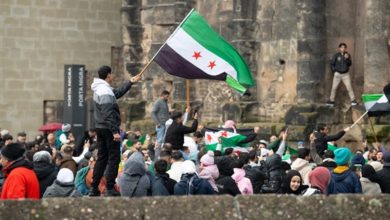

تشهد المرحلة القادمة في سوريا انتخابات برلمانية لأول برلمان سوري يتشكل بعد سقوط نظام الأسد، وتعتري هذه المرحلة عيوب عديدة تفرغها من معناها الأصلي من ناحية اعتبارها نفاذاً للمواطنين للمساهمة في صياغة السياسات والقرارات العامة في الدولة التي يعيشون فيها عبر المشاركة المباشرة في صياغة تلك السياسات بالترشح لإشغال المناصب العامة في السلطتين التنفيذية والتشريعية، أو عبر تفويض مواطنين آخرين بالمشاركة في انتخابهم وإيصالهم لتلك المناصب، الشرط الأساس في الانتخابات وغاية إجرائها، وهذا ما لا يتوفر في سوريا سواء من حيث تعيين ثلث المجلس من قبل رأس السلطة التنفيذية الانتقالية، أومن خلال تقييد عملية الترشح وحصرها بلجان تقرر من يحق له ذلك تم تعيينها بدورها من قبل السلطة التنفيذية. وفي حال تم التغاضي عن هذا الخنق المباشر للعملية الانتخابية بحجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بعد سقوط الأسد، فلا يمكن التغاضي عن إقصاء ملايين من المواطنات والمواطنين عن ممارسة حقهم في رسم سياسات بلادهم عبر استثناء ثلاث محافظات بكاملها من العملية الانتخابية بحجة عدم إمكانية إجراء الانتخابات فيها لأسباب سياسية وأمنية، وبالتالي ترسيخ أكبر للانزياح الاجتماعي الذي تعيشه سوريا.

وبعيداً عن كل تلك العيوب القاتلة يبقى الوسط المشحون إلى أقصاه بالاستقطاب الإثني في البلاد سبباً جذرياً في إفراغ الانتخابات في بلاد تبتعد فيه سلطاتها بشكل مطلق عن ذكر كلمة ديمقراطية.

هذه التجاهل الساذج لكلمة الديمقراطية يأتي في سياق حرب المفاهيم حامية الوطيس في سوريا حالياً، حيث باتت كثير من الكلمات المفتاحية في بناء أي دولة يمتلك مواطناتها ومواطنوها حقهم الأصيل في صياغة سياساتها التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم ومصائرهم، كلمات محرمة من التداول عبر تهم جاهزة دائماً للتراشق.

تختفي تلك الكلمات أو المصطلحات أو المفاهيم نتيجة لضبابيةٍ فيها أو نتيجة لتحميلها حمولات أيديولوجية ليس من شأنها أن تحملها، مما يشكل مواقف مسبقة منها، أو يطرحها في سياقات مختلفة عن سياقاتها الأصلية، ويحدث ذلك على بساطة تلك المفاهيم نتيجة لرسوخها في الاجتماع البشري عموماً، مما يجعلها واضحة وضوحاً لا يقل عن حجم التشويش الذي يحدث حولها وعنها، ولذلك يبدو من الضروري إن يتم إعادة طرح توضيح لتلك المفاهيم بما هي عليه من سهولة للفهم بعيداً عن الصياح والعويل الذي يسود في نقاشات السوريين، وخاصة على صفحات التواصل الاجتماعي. وستحاول هذه المادة التذكير بمعنى تلك المفاهيم من دون أي أبعاد أيديولوجية تعقدها.

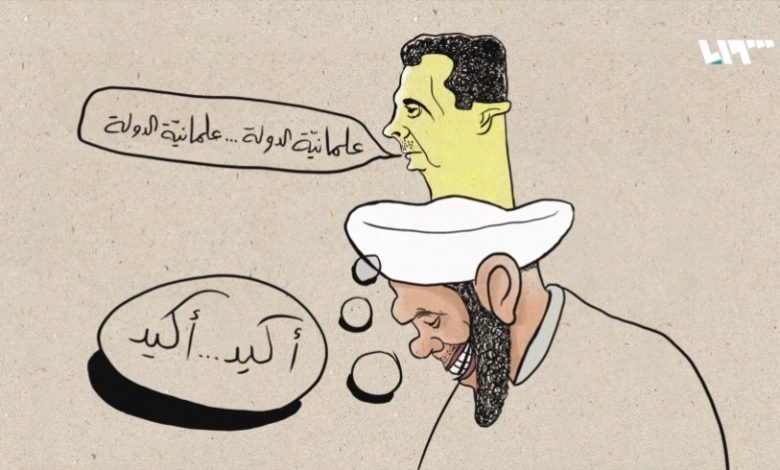

العلمانية:

لعل تلك الكلمة هي الكلمة الأكثر تجنباً في التداول اليومي الذي يجري بين شرائح واسعة من المجتمع والسلطة، بل ذكرها يعني بطبيعة الحال جرمية من يقولها، ومن ثم وضعه في خانة الكفر أو الانسلاخ أو التآمر مع دول خارجية.

العلمانية بداية ليست قولاً في الفرد، ولا في المجتمع، بل إنها قول في الدولة، فالقول بأن شخص علماني قول لا معنى له، وإنما الدولة هي الكيان الوحيد الذي يمكنه انتحال تلك الصفة، وتعني ببساطة وهدوء، حياد الدولة تجاه الدين، حيث تعرف الدولة مواطناتها ومواطنيها بوجودهم المادي كأفراد في الدولة، لديهم بشكل متساوٍ نفس الحقوق والواجبات، ولا يؤثر اعتقاد أحدهم وإيمانه على تلك الحقوق لا بالسلب ولا الإيجاب، فيمكن أن يتبنى المواطن أيديولوجيا معينة فيكون اشتراكياً أو ليبرالياً أو إسلامياً، وينطلق من خلالها في رغبته في المشاركة في صياغة السياسات الحكومية، في حين تضمن الدولة عدم تأثير صياغة تلك السياسات انطلاقاً من معتقدات مواطنات ومواطنين فيها وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية على حقوق وواجبات مواطنين ومواطنات آخرين وتخلّ في حقهم الأصيل بالمساواة. ويربط كثيرون بين العلمانية وبين عدائية الأنظمة السياسية في دول علمانية تجاه الدين، ويتم التركيز على عدائية العلمانية الفرنسية على سبيل المثال وحساسيتها المفرطة تجاه الدين، أو العلمانية التركية في بداية تشكلها التي حاربت الدين في الحيز العام، وحتى الخاص للناس، ولكن يتجاهل كثيرون العلمانية المتصالحة مع الدين في دول مثل ألمانيا، حيث تلعب الكنيسة دوراً كبيراً في الحيز العام، وتزداد أهمية دور الدين والمسجد في الحيز العام في ظل الدولة العلمانية في تركيا، في حين تضمن علمانية الدولة عدم تآكل حقوق المواطنين المنتمين لتيارات ثقافية وسياسية أخرى.

الديمقراطية:

لا تقل كلمة الديمقراطية تجاهلاً عن كلمة العلمانية في أوساط السلطة في سوريا، وطيف واسع من المجتمع، ولا يتم تحميلها تهماً أقل من العلمانية باعتبارها تقليداً وكفراً وجالبة للشرور، والديمقراطية بدورها ليست قولاً في الفرد فحسب، وإنما قول في النظام السياسي، فالنظام السياسي الديمقراطي هو النظام الذي يمنح مجموع المواطنين والمواطنات الحق في شغل المناصب في السلطة التنفيذية والتشريعية للبلاد وصياغة السياسات والقوانين العامة، سواء من خلال المشاركة المباشرة عبر الترشح، أو المشاركة غير المباشرة عبر انتخاب مواطنين ومواطنات لمواطنين ومواطنات أخرين يتفقون معهم في التوجهات السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية، ومنح هؤلاء الفرصة في تغيير ممثليهم وممثلاتهم في السلطة في حال فشلوا أو لم يفوا بالتزاماتهم تجاه ناخبيهم وناخباتهم عبر دورية الانتخابات كل فترة محددة، بما يمنح فرصة لتمثيل حقيقي أكثر للمواطنين في مشاركتهم السياسية.

الدولة:

هي الكيان الذي يجمع عليه المواطنون والمواطنات وينظمون من خلاله علاقاتهم فيما بينهم ضمن النطاق الجغرافي الذي يعيشون فيه، وتسعى كافة المجتمعات أن ينظم هذا الكيان علاقاتهم السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يعود عليهم بالخير العام من خلال رفع مستوى معيشتهم وجودة حياتهم، وتتجلى الدولة في الدستور الذي يحدد شكل تلك العلاقات، والتي من المرجح أنها لن تبلغ هدفها في توفير الخير العام إلا من خلال ضمانها للمساواة بين جميع أفرادها من المواطنين والمقيمين فيها، بما يحقق الشعور بالرضا والأمان، ويقود للالتزام بالحقوق والواجبات، وبناء على الدستور تنبثق مؤسسات الدولة وتوضع قوانينها، وإن كانت الدولة عبر تطورها المديد مثلت الجهاز القادر على احتكار العنف، مما جعل ذلك صفتها الأساسية، إلا أنه بات شرطاً لازماً لها لكنه غير كافٍ، ومن المرجح أن صفتها الأكثر وجاهة هي إدارة موارد النطاق الجغرافي الناشئة فيه وتنظيم العلاقات بين أفراده بما يضمن الانتقال إلى مستوى أفضل في معيشتهم، ولم يعد احتكار العنف إلا أداة لإنجاح تلك الإدارة، فبعد أن كان السلاح فوق الإدارة، وبالتالي صاحبه كان ملكاً أم حاكما عسكرياً أعلى من القانون، بل منشئ له ووصي على القيم الأخلاقية للمجتمع، أصبحت في الدول الناجحة الإدارة فوق السلاح، وبالتالي القانون فوق السلطة، ولم تعد الدولة هي جهاز الحاكمية التي تجعل من واجب الحاكم الوصاية على حماية المجتمع من خلال حفظ قيمه ومعتقداته، بل باتت نمط إدارة يكون أكثر فاعلية ونجاحاً بقدر ما يحققه من إجماع عليه بين أعضائه من خلال شعورهم بالمساواة فيما بينهم من خلاله وقدرتهم على التأثير في تلك الإدارة والمشاركة فيها، وقدرة المجتمع على تجديد إدارته ومنح جميع أعضائه الفرصة في إدارته أو تفويض ممثلين وممثلات عنهم لذلك.

ابتعدت السلطة الانتقالية في سوريا وما تزال تبتعد وتتجاهل تلك الكلمات المفتاحية، فترفض بشراسة أي حديث عن دولة علمانية ذات نظام ديمقراطي، وتتذرع بحجة عدم تناسبه مع طبيعة المجتمع السوري، وكأن المجتمع السوري غير قابل للمساواة بين أفراده، ولا تحق لهم فرصة المشاركة في صياغة سياسات بلادهم العامة التي تؤثر على حياتهم اليومية ومصائرهم، أو شغل مناصب في السلطة، وتتذرع السلطة بإبداعها نظامها الخاص الذي يمنع السلطة التشريعية وما توفره من القدرة التمثيلية لسلطة المواطنين من محاسبة السلطة التنفيذية والتأثير على قراراتها، وتجعل من الدولة وصياً على القيم الأخلاقية ومعتقدات المواطنين، على اعتبارها جهاز حاكمية، لا جهاز إدارة، وتربط الدولة بالسلطة الحالية عبر الخلط بين مفهوم الدولة والسلطة. هذا التعامي عن مفاهيم أنتجتها التجارب المتراكمة للبشرية لآلاف السنين في سعيها لنظام علاقات يوفر لها قدراً أكبر من المساواة ومستوى أعلى من جودة الحياة قاد وما زال يقود البلاد إلى انزلاقات عنفية ودموية من المرجح أنها ستقود لانهيار كارثي إذا لم تمتلك تلك السلطة الشجاعة والاستعداد للالتزام بإعادة رسم المشهد العام بسياسات أكثر عقلانية وأقل دموية، سياسات لا تجعلنا نبتعد عن التطور الطبيعي للبشرية في نظم علاقاتها وبناء دولها، بل نستفيد منه ونبني عليه.

المصدر: تلفزيون سوريا